版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

试卷第=page11页,共=sectionpages33页试卷第=page11页,共=sectionpages33页天津市静海区一中2022-2023学年高三下学期学生学业能力模拟检测(一)语文试题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、选择题组阅读下面一段文字,完成下面小题。古代文章评点是中国古代文学批评的一种重要形式,是宝贵的文化遗产。其评点的范围大到文章的宗旨、结构,小到一字一句的安排,无所不至。文章评点自宋代以来就一直十分兴盛,_________十分广泛,(甲)深为广大读者所喜闻乐见,甚至传播到日本、韩国等……文章评点能广泛流行,一是由于它形式灵便活泼,文字_________,见解新颖独到,给人启发;二是由于它能指导写作,具有很强的实用功能。古代文章评点文献的数量相当庞大,因此,我们要开发古代文章评点,首要的任务就是深入开展文献调查。我们在系统调查古代文章评点文献的过程中,至少要注意以下几个问题:(乙)首先,古代文章评点的存在方式是多样的——不仅存在于选本之中,也存在于许多别集之中;其次,古代文章评点涉及的对象包括经、史、子、集四部之中的文献,所以不能局限在某一个文献类型之中,假如只注重集部评点,对有关经、史、子部的评点__________,肯定不能从总体上把握整个古代文章评点的脉络和格局。清人王鸣盛说:“凡读书最切要者,目录之学,目录明,方可读书;不明,终是乱读”。所以,(丙)只有进行全面的考查,编写出一个尽量完备和详细的古代文章评点,才能谈得上系统的整理和研究。否则只能是____________,(丁)这需要学界同人鼎力相助,长期努力,才能最终完成。1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(

)A.流传

要言不烦

视而不见

盲人摸象B.流传

片言只语

视而不见

闭门造车C.传播

要言不烦

置之不理

闭门造车D.传播

片言只语

置之不理

盲人摸象2.文中画波浪线线的句子在字形、语体、逻辑、标点等方面均无误的一项是(

)A.甲 B.乙 C.丙 D.丁【答案】1.A2.B【解析】1.本题考查学生正确使用词语(包括成语)的能力。第一空,流传:指事迹或作品等从历史上传下来并传播开去。传播:指广泛散布。根据前文“文章评点自宋代以来就一直十分兴盛”可知,文章评点是从历史上传下来并传播开去,故选“流传”。第二空,片言只语:指很少的字句、零星的话语。要言不烦:指说话、行文简明扼要,不烦琐。前者为名词,后者为形容词,根据前文可知,此处是形容文字,故选“要言不烦”。第三空,视而不见:指不重视或不注意。置之不理:指放在一边不理不睬。结合语境,前文是“只注重集部评点”,后文是“肯定不能从总体上把握”,意为不能只重局部,忽视其他部分内容,并不是完全不理睬“有关经、史、子部的评点”,故选“视而不见”。第四空,闭门造车:比喻只凭主观办事,不管客观实际。盲人摸象:比喻对事物了解不全面,以偏概全,妄加揣测。前文引用王鸣盛的话得出画横线句子的结论,说明要对古代文章进行系统、全面、彻底的考察,该空前的“否则”表示对前面所说情况的转折,这个空应该填反之而行的后果,故选“盲人摸象”。故选A。2.本题考查学生正确使用标点符号、词语以及辨析并修改病句的能力。A.甲中“等”与“……”不能同时使用,可删掉“……”。C.丙中“编写”与“古代文章评点”搭配不当,把“编写”改为“编制”。D.丁中“鼎力相助”是敬辞,一般用于请人帮助时的客气话,可改为“齐心协力”。故选B。二、选择类3.下列与我们所学的古代文章相关的知识,对应正确的一项是(

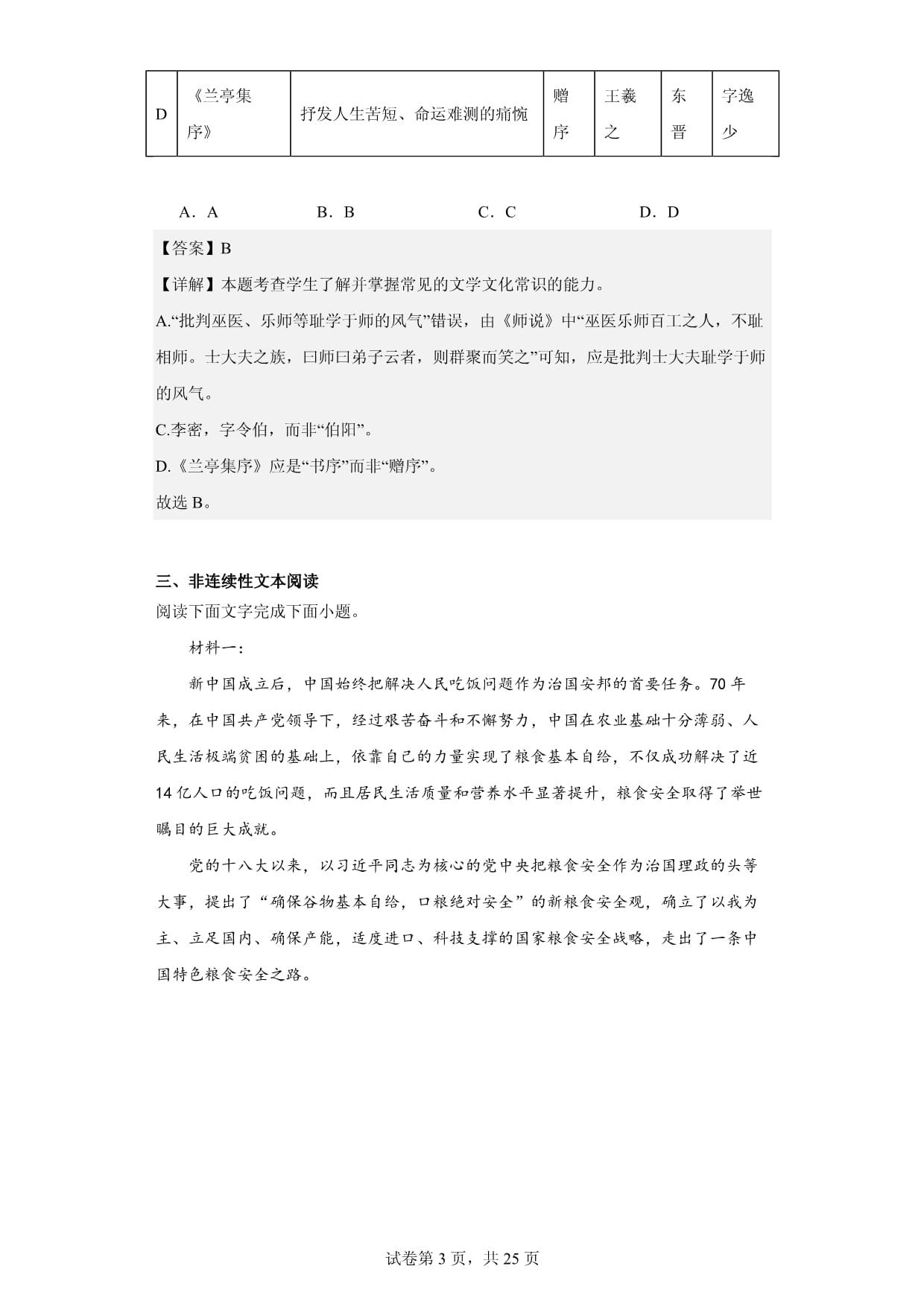

)A《师说》批判巫医、乐师等耻学于师的风气赠文韩愈中唐字退之B《赤壁赋》表达作者旷达乐观的胸襟文赋苏轼北宋字子瞻C《陈情表》表达作者报养祖母的决心奏疏李密西晋字伯阳D《兰亭集序》抒发人生苦短、命运难测的痛惋赠序王羲之东晋字逸少A.A B.B C.C D.D【答案】B【详解】本题考查学生了解并掌握常见的文学文化常识的能力。A.“批判巫医、乐师等耻学于师的风气”错误,由《师说》中“巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之”可知,应是批判士大夫耻学于师的风气。C.李密,字令伯,而非“伯阳”。D.《兰亭集序》应是“书序”而非“赠序”。故选B。三、非连续性文本阅读阅读下面文字完成下面小题。材料一:新中国成立后,中国始终把解决人民吃饭问题作为治国安邦的首要任务。70年来,在中国共产党领导下,经过艰苦奋斗和不懈努力,中国在农业基础十分薄弱、人民生活极端贫困的基础上,依靠自己的力量实现了粮食基本自给,不仅成功解决了近14亿人口的吃饭问题,而且居民生活质量和营养水平显著提升,粮食安全取得了举世瞩目的巨大成就。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把粮食安全作为治国理政的头等大事,提出了“确保谷物基本自给,口粮绝对安全”的新粮食安全观,确立了以我为主、立足国内、确保产能,适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略,走出了一条中国特色粮食安全之路。图1:中国粮食单位面积产量(1996~2018年)图2:2017年三大谷物品种单位面积产量对比图3:中国粮食总产量(1996~2018年)(摘自国务院新闻办公室《中国粮食安全白皮书》)材料二:山东省临朐县是一个有着90多万人口和近90万亩耕地的山区农业大县,临朐县山区丘陵面积较大,而且地形错综复杂,起伏多变,成百上千亩集中连片县开阔平坦的农田委少见,加之农田基础设施落后,从自然村落到田间地头的道路基本都是土路,交通极其不便。用乡亲们的话说:“开门就见山,种田走半天,耕地就像百衲衣,一顶苇笠也能盖一块地。”近年来,临朐县在推进高标准农田建设时,立足山区实际,把解决地块零散,水电路不配套等问题作为重点,坚持集中连片规划建设,着力补齐农业基础设施短板,合理利用土地资源,为粮食稳产增产夯实了基础。“十三五”以来,全县共改造中低产田3.73万亩,建成高标准农田12万亩。(摘编自张正瑜等《山东临朐立足山区实际科学谋划建设高标准农田》)材料三:近几年,江西省南昌市安义县长埠镇江下村,村容村貌有了翻天覆地的变化,全村6个村小组前前后后共修建了逾11公里的水泥路,95%的水塘进行了清淤处理,建成了3.2公里高标准农田沟渠,过去,江下村因土地贫瘠,一直没有找到产业发展的好路子,祖辈守着一亩三分地种水稻及常规农作物,产量较低的“斗笠田”随处可见。为改变现状,村干部主动为江下村争取了高标准农田项目,引进种粮大户盘活荒地。作为高标准农田的“集成模块”,越来越多的新技术在江下村大显身手——粮食耕、种、管、收实现全程机械化,逐步提高智能作业的精准度和覆盖率……去年11月,江下村2168亩高标准农田建设项目开始动工,项目如今已全部完成。现在村里的耕地质量普遍提升两个等级,粮食产能平均提高15%,亩均粮食产量提高100公斤,高标准农田已成为带动农民持续增收、实现贫困群众稳步脱贫的有力引擎。(摘编自李慧《粮食安全:把饭碗牢牢端在自己手中》,《光明日报》2020年12月24日)4.下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是(

)A.我国粮食单位面积产量显著提高,2011年开始平均每公顷粮食产量突破5000公斤,粮食生产取得了举世瞩目的巨大成就。B.从2015年起,我国粮食总产量连续四年稳定在65000万吨以上水平,这有助于保障国家粮食安全、促进经济社会发展。C.2003-2015年,粮食总产量连续多年保持增长势头,中国特色粮食安全之路越走越稳健,粮食生产能力不断增强。D.2017年我国稻谷、小麦、玉米的每公顷产量明显高于世界平均水平,可见居民的生活质量和营养水平得到了显著提升。5.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是(

)A.交通极其不便、产业发展路径缺失、开阔平坦的农田数量较少,这些曾经是制约临朐县山区发展现代农业的主要因素。B.村于部主动作为,引进种粮大户盘活荒地,利用新技术推进农业机械化,这是推动江下村农民持续增收、稳步脱贫的有效举措。C.“开门就见山,种田走半天”,这是临朐县山区地形和耕地的特点,安义县江下村“斗笠田”的地形地貌也呈现出这种特点。D.在提升粮食产能方面,临朐县山区与安义县江下村的工作侧重点有所不同,前者着力解决地块零散的问题,后者着重改变村容村貌。6.临朐县山区与江下村在促进粮食增产方面有着相同的经验,概括有误的是(

)A.立足本地耕地实际,因地制宜,合理利用土地资源。B.重视农业基础设施建设,解决水电路等问题。C.积极盘活荒地,引进外资,推进农业现代化,提高了粮食产量。D.积极改造低产田,提高粮食产量,推进高标准农田建设。【答案】4.D5.B6.C【解析】4.本题考查学生筛选并辨析信息的能力。D.“明显高于”说法不当,根据材料一图表2的数据,玉米的产量刚刚超过世界平均水平;“可见,居民的生活质量和营养水平得到了显著提升”说法不当,虽然我国主要粮食产量有所提升,但人均粮食数量并不多,因此“显著提升”的说法不当。且“可见”意味着因果推理,前后句没有非常明显的因果关系。故选D。5.本题考查学生对材料相关内容的概括和分析的能力。A.“交通极其不便,产业发展路径缺失,开阔平坦的农田数量较少,这些曾是……主要因素”错,原文是“临朐县山区丘陵面积较大,而且地形错综复杂,起伏多变,成百上千亩集中连片且开阔平坦的农田很少见,加之农田基础设施落后,从自然村落到田间地头的道路基本都是土路,交通极其不便”,可见并没有强调这些是“主要因素”,也没有提到“产业发展路径缺失”的问题;C.“安义县江下村‘斗笠田’的地形地貌也呈现出这种特点”无中生有。原文只是说“产量较低的‘斗笠田’随处可见”,可见江下村的田地主要是产量低,没有说与临朐县的地形地貌特点一样;D.“后者着重改变村容村貌”说法错误。原文的表达是“为改变现状,村干部主动为江下村争取了高标准农田项目,引进种粮大户盘活荒地”,这才是江下村提升粮食产能的做法,改变村容村貌只是改善影响粮食增产的基础设施的做法。故选B。6.本题考查学生理解文章内容,筛选概括信息的能力。C.“盘活荒地”只是江下村的做法;“引进外资,推进农业现代化”两个地方都没有相关措施。选项以偏概全,无中生有。故选C。四、文言文阅读阅读文言文,完成各题。管仲相威公①,霸诸侯,攘夷狄,终其身齐国富强,诸侯不敢叛。管仲死,竖刁、易牙②开方用,威公薨于乱,五公子争立,其祸蔓延,讫简公,齐无宁岁。夫功之成,非成于成之日,盖必有所由起;祸之作,不作于作之日,亦必有所由兆。故齐之治也,吾不曰管仲,而曰鲍叔。及其乱也,吾不曰竖刁、易牙、开方,而曰管仲。何则?竖刁、易牙、开方三子,彼固乱人国者,顾其用之者,威公也。夫有舜而后知放四凶③,有仲尼而后知去少正卯④。彼威公何人也?顾其使威公得用三子者,管仲也。仲之疾也,公问之相。当是时也,吾意以仲且举天下之贤者以对。而其言乃不过曰:竖刁、易牙、开方三子,非人情,不可近而已。呜呼!仲以为威公果能不用三子矣乎?仲与威公处几年矣,亦知威公之为人矣乎?威公声不绝于耳,色不绝于目,而非三子者则无以遂其欲。彼其初之所以不用者,徒以有仲焉耳。一日无仲,则三子者可以弹冠而相庆矣。仲以为将死之言可以絷威公之手足耶?夫齐国不患有三子而患无仲有仲则三子者三匹夫耳不然天下岂少三子之徒哉虽威公幸而听仲,诛此三人,而其余者,仲能悉数而去之耶?呜呼!仲可谓不知本者矣。因威公之问,举天下之贤者以自代,则仲虽死,而齐国未为无仲也。夫何患三子者?不言可也。五伯莫盛于威、文,文公之才,不过威公,其臣又皆不及仲;灵公之虐,不如孝公之宽厚。文公死,诸侯不敢叛晋,晋习文公之余威,犹得为诸侯之盟主百余年。何者?其君虽不肖,而尚有老成人焉。威公之薨也,一乱涂地,无惑也,彼独恃一管仲,而仲则死矣。夫天下未尝无贤者,盖有有臣而无君者矣。威公在焉,而曰天下不复有管仲者,吾不信也。仲之书,有记其将死论鲍叔、宾胥无之为人,且各疏其短。是其心以为数子者皆不足以托国。而又逆知其将死,则其书诞谩不足信也。吾观史鰌,以不能进蘧伯玉,而退弥子瑕,故有身后之谏。萧何且死,举曹参以自代。大臣之用心,固宜如此也。夫国以一人兴,以一人亡。贤者不悲其身之死,而忧其国之衰,故必复有贤者,而后可以死。彼管仲者,何以死哉?(选自北宋·苏辙《管仲论》)管仲有疾,桓公往问之,曰:“仲父病矣,将何以教寡人?”管仲对曰:“愿君之远易牙、竖刁、常之巫、卫公子启方。”公曰:“易牙烹其子以慊寡人,犹尚可疑耶?”对曰:“人之情非不爱其子也。其子之忍,又何有于君?”公又曰:“竖刁自宫以近寡人,犹尚可疑耶?”对曰:“人之情不爱其身也。其身之忍,又何有于君?”公又白曰:“常之巫审于死生,能去苛病,犹尚可疑耶?”对曰:“死生,命也,苛病失也。君不任其命,守其本,而恃常之巫,彼将以上无不为也!”公又曰:“卫公子启方事寡人十五年矣,其父死而不敢归哭,犹尚可疑耶?”对曰:“人之情非不爱其父也。其父之忍,又何有于君?”公曰:“诺。”管仲死,尽逐之;食不甘,宫不治,苛病起,朝不肃。居三年,公曰:“仲父不亦过乎!”于是皆复召而反。明年,公有病,常之巫从中出曰:“公将以某日薨。”易牙、竖刁、常之巫相与作乱,塞宫门,筑高墙,不通人,矫以公令。公求饮不得。卫公子启方以书社四十下卫,公闻乱,慨然叹,涕出,曰:“嗟乎!圣人所见岂不远哉!”(选自明·冯梦龙《智囊》)注释:①威公:即齐桓公,这里改“桓”为“威”,是宋人为避宋钦宗赵桓名讳的缘故。②竖刁、易牙、开方:齐桓公宠幸的三个近臣。管仲死后,这三个人共同专权。桓公死后,诸子争位,竖刁与易牙等杀害群臣,立公子无亏,太子昭奔宋,齐国因此发生内乱。③四凶:旧传共工(古代的世族官)、罐兜(人名)、三苗(古族名)、鲧(人名)为尧时的四凶。7.对下列各句中加点词的解释,不正确的一项是(

)A.其祸蔓延,讫简公

讫:及,到B.仲以为将死之言可以絷威公之手足耶

絷:拖累C.易牙烹其子以慊寡人

慊:满足D.常之巫审于死生

审:明察8.下列各句中加点词的意义和用法,相同的一组是(

)A.威公声不绝于耳

于其身也,则耻师焉B.则三子者可以弹冠而相庆矣

泉涓涓而始流C.因威公之问

项王即日因留沛公与饮D.其子之忍,又何有于君

其称文小而其指极大9.文中画波浪线的句子,断句最合理的一项是(

)A.夫齐国不患有三/子而患无仲/有仲/则三子者/三匹夫耳/不然天下岂少三子之徒哉/B.夫齐国不患有三子/而患无仲/有仲/则三子者三匹夫耳/不然/天下岂少三子之徒哉/C.夫齐国不患有三子/而患无仲/有仲/则三子者/三匹夫耳/不然/天下岂少三子之徒哉/D.夫齐国不患有三/子而患无仲/有仲/则三子者三匹夫耳/不然天下岂少三子之徒哉/10.下列六句分编四组,全都体现管仲智慧的是(

)①霸诸侯,攘夷狄

②吾意以仲且举天下之贤者以对

③不过威公,其臣又皆不及仲④彼管仲者,何以死哉

⑤管仲死,尽逐之

⑥圣人所见岂不远哉A.①③⑥ B.①④⑤ C.②③⑥ D.②④⑥11.下列对选文的理解与分析,正确的一项是(

)A.苏辙认为齐国的安定强盛,不是由于管仲,而是由于鲍叔。齐国的祸乱,不是由于竖刁、易牙、开方,而是齐桓公。B.易牙、竖刁等四人在被召回的第二年便共同谋划了叛乱,齐桓公最终死在了在他们的囚禁中,桓公死后,五位公子争抢君位,此祸蔓延,直到齐简公,齐国无一年安宁。C.在齐桓公的要求下,知人论世的管仲便清楚明白地分析出易牙、竖刁等四人的不同弊病,但继而由于齐桓公缺少明智的判断,对管仲的话进行了怀疑,召回了他们。D.苏辙的史论以管仲死而齐国乱为例,意在论证举贤任能是保障国家长治久安的根本,指明了政治家培养选拔接班人的重要性。冯梦龙的人物传记以管仲的遗计写管仲之智。12.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(1)是其心以为数子者皆不足以托国。而又逆知其将死,则其书诞谩不足信也。(2)易牙、竖刁、常之巫相与作乱,塞宫门,筑高墙,不通人,矫以公令。13.请用自己的话概括苏辙和冯梦龙对管仲评价的不同之处。【答案】7.B8.B9.C10.A11.D12.(1)这是(因为)他心中认为这几个人都不能托以国家重任。而且预料自己将死。这部书实在是荒诞,不值得相信。(2)易牙、竖刀、常之巫一同作乱,堵塞了宫门,筑起了高墙,不让人通行,假称这是桓公的命令。13.苏辙片面否定了管仲对齐国强盛的贡献,将使齐国强盛的贡献归功于鲍叔;苏辙肯定管仲有才能,但认为齐国的衰落是管仲未尽职尽责。冯梦龙认为管仲是目光长远、能辩忠奸的智者,在临死之时委托国家大事。齐国的祸乱是由于齐桓公缺少明智的判断,齐国的祸乱。【解析】7.本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。B.絷:束缚。句意:管仲以为自己的遗言就可束缚桓公吗?故选B。8.本题考查学生理解文言虚词在文中的意义和用法的能力。A.“于”,介词,在/介词,对于。二者不同。句意:桓公是个音乐不停歇于耳。/对于自己就以从师为耻。B.“而”,连词,表修饰。二者相同。句意:这三人就马上回家取出旧官帽,弹去灰尘,相互庆贺。/泉水缓缓流动。C.“因”,介词,趁着/连词,于是,就。二者不同。句意:如果他乘着齐桓公询问时。/项羽当天就留刘邦同他饮酒。D.“其”,代词,他/代词,指代《离骚》。二者不同。句意:他对自己孩子都这么忍心,对您又能有什么呢?/就其文字来看,不过是寻常事情,但是它的旨趣是极大的。故选B。9.本题考查学生文言文断句的能力。句意:齐国不怕有这三人,而是怕没有管仲。有管仲在,那这三人只是普通人罢了。若不是这样,天下难道缺跟这三人一样的人吗?“三子”为一个词,“三个人”的意思,不可断开,排除AD;“……者,……”表判断,“者”后断句,排除B。故选C。10.本题考查学生对人物进行评价探究的能力。②的意思是“我想管仲将推荐天下最贤能的人来作答”,只是“我”的推测,不能体现管仲的智慧。④的意思是“那管仲,凭什么可以死掉呢”,根据前后可知,是说管仲没有推选出贤明的人来,不能体现管仲的智慧。⑤的意思是“管仲死了,桓公把那几人全都赶走了”,写的是桓公,不能体现管仲的智慧。故选A。11.本题考查学生理解文章内容的能力。A.“齐国的祸乱……而是齐桓公”错,原文为“及其乱也,吾不曰竖刁、易牙、开方,而曰管仲”,应是“管仲”。B.“易牙、竖刁等四人在被召回的第二年便共同谋划了叛乱”错,原文为“易牙、竖刁、常之巫相与作乱”,是易牙、竖刁、常之巫一起叛乱。C.“清楚明白地分析出”错,根据原文可知,管仲只是就桓公的问话进行了回答,并没有清楚明白地分析出易牙、竖刁等四人的不同弊病。故选D。12.本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。(1)“托”,托付;“逆”,预料;“诞谩”,荒诞。(2)“相与”,一起;“通”,使动用法,让……通过;“矫”,假称。13.本题考查学生筛选并概括文中信息的能力。根据原文“夫功之成,非成于成之日,盖必有所由起;祸之作,不作于作之日,亦必有所由兆。故齐之治也,吾不曰管仲,而曰鲍叔。及其乱也,吾不曰竖刁、易牙、开方,而曰管仲”“夫国以一人兴,以一人亡。贤者不悲其身之死,而忧其国之衰,故必复有贤者,而后可以死。彼管仲者,何以死哉”可知:苏辙片面否定了管仲对齐国强盛的贡献,将使齐国强盛的贡献归功于鲍叔;苏辙肯定管仲有才能,但认为齐国的衰落是管仲未尽职尽责。根据原文“嗟乎!圣人所见岂不远哉”“愿君之远易牙、竖刁、常之巫、卫公子启方”“管仲死,尽逐之;食不甘,宫不治,苛病起,朝不肃。居三年,公曰:‘仲父不亦过乎!’于是皆复召而反”可知:冯梦龙认为管仲是目光长远、能辩忠奸的智者,在临死之时委托国家大事。齐国的祸乱是由于齐桓公缺少明智的判断。参考译文:管仲作丞相辅佐桓公,称霸于诸侯,排斥打击夷、狄等异族,终其一生都使齐国富强,诸侯不敢背叛。管仲死后,竖刁、易牙、开方被重用。桓公死于宫廷内乱,五位公子争抢君位,此祸蔓延,直到齐简公,齐国无一年安宁。功业的完成,不是完成在成功之日,必然由一定的因素而引起;祸乱的发生,不是发作于作乱之时,也必有其根源而预兆。因此,齐国的安定强盛,我不说是由于管仲,而说是由于鲍叔。至于齐国的祸乱,我不说是由于竖刁、易牙、开方,而说是由于管仲。为什么呢?竖刁、易牙、开方三人本就是乱国者,但重用他们的是齐桓公。有了舜才知道流放四凶,有了仲尼然后才知道杀掉少正卯,那桓公是什么人?回头看来,使桓公重用这三个人的是管仲啊!管仲病危时,桓公询问丞相的人选。此时,我想管仲将推荐天下最贤能的人来作答,但他的话不过是“竖刁、易牙、开方三个人,不讲人情,不能亲近”罢了。唉,管仲以为桓公果然能够不用这三个人吗?管仲和桓公相处多年了,该知道他的为人了吧。桓公是个音乐不停歇于耳,美色不离开眼的人。如无此三人,就无法满足他的欲望。他开始不重用他们,只是由于管仲在,一旦管仲没了,这三人就马上回家取出旧官帽,弹去灰尘,相互庆贺。管仲以为自己的遗言就可束缚桓公吗?齐国不怕有这三人,而是怕没有管仲。有管仲在,那这三人只是普通人罢了。若不是这样,天下难道缺跟这三人一样的人吗?即使桓公侥幸而听了管仲的话,杀了这三个人,但其余的这类人,管仲能一个也不剩地除掉他们吗?唉!管仲是不懂得从根本上着眼的人啊!如果他乘着齐桓公询问时,推荐天下贤人来代替自己,那么管仲虽死,齐国也不算是失去了管仲。这三人又有什么可怕的,就是不提他们也可以啊!五霸中没有比齐桓公、晋文公再强的了。晋文公的才能比不上齐桓公,他的大臣也都赶不上管仲。晋灵公暴虐,不如齐孝公宽厚。可晋文公死后,诸侯不敢背叛晋国。晋国承袭文公的余威,还能在一百年里充当盟主。为什么呢?因为它的君主虽不贤明,但是还有老成练达的大臣存在。桓公死后,齐国一败涂地,这没有什么疑惑啊!他仅依靠一个管仲,管仲却死了。天下并非无贤人,确实是有贤臣而没有明君。桓公在世时,就说天下再没有管仲这样的人才。我不相信。管仲的书里有记载他将死时论及鲍叔牙、宾胥无的为人,并列出他们各自的短处。这是他心中认为这几个人都不能托以国家重任。而且预料自己将死。这部书实在是荒诞,不值得相信。我看史鰌,因为活着不能荐用蘧伯玉和斥退弥子瑕,为此有身后劝谏之事。萧何临死,推荐曹参代替自己。大臣的用心,本来应该如此啊!国家因一个人而兴盛,一个人而灭亡。贤人不悲痛自己的死亡,而忧虑国家的衰败。因此必须再推选出贤明的人来,然后才可以放心死去。那管仲,凭什么可以死掉呢?(选自北宋·苏辙《管仲论》)管仲有病。桓公去探望他,说:“仲父您的病很重了。对寡人将有何教诲?”管仲回答说:“希望您疏远易牙、竖刁、常之巫、卫公子启方。”桓公说:“易牙不惜煮了他的儿子来让我快活,都还可以怀疑吗?”管仲回答说:“人之常情,没有不爱自己孩子的,他对自己孩子都这么忍心,对您又能有什么呢?”桓公又说:“竖刁自己阄割了自己来服侍我,都还可以怀疑吗?”管仲回答说:“人之常情,没有不爱惜自己身体的,对自己身体这么忍心,对于您又将有什么呢?”桓公又说:“常之巫明察生死,能消除鬼祟之病,都还可以怀疑吗?”管仲回答说:“死生是命中注定的,鬼祟之病是精神失守引起的。您不听任天命、守住自己的根本,而依靠常之巫,他将借此什么事都要做出来了。”桓公又说:“卫公子启方侍奉我十五年了,他的父亲死了都不敢回去哭丧,都还可以怀疑吗?”管仲回答说:“人之常情,没有不爱自己父亲的,对父亲这么忍心,对您又将能有什么呢?”桓公说:“好的。”管仲死了,桓公把那几人全都赶走了,吃饭不香,宫中不安定,鬼病又起,朝政混乱。过了三年,桓公说:“仲父不也错吗?谁说仲父的话全部能采用!”就重新把那些人全都召回来。第二年桓公生病了,常之巫从宫内出来,说:“君主将在某日去世。”易牙、竖刀、常之巫一同作乱,堵塞了宫门,筑起了高墙,不让人通行,假称这是桓公的命令。卫公子启方带着四十社的土地和人口投降了卫国。”桓公慨然兴叹,流泪说:“唉!圣人预见到的,岂不是很长远吗!”(选自明·冯梦龙《智囊》)五、古代诗歌阅读阅读下面这首诗歌,回答问题。西江贻钓叟骞生温庭筠晴江如镜月如钩,泛滟苍茫送客愁。衣泪潜生竹枝曲①,春潮遥上木兰舟。事随云去身难到,梦逐烟销水自流。昨日欢娱竟何在,一枝梅谢楚江头。注释:①竹枝曲:蜀地民歌,声调悲戚。14.下面选项中对本诗的理解和赏析不正确的一项是(

)A.颔联写飞卿与骞生辞别之时,泪落沾裳,春潮如涌,心中难免泛起临别的悲戚之感。B.颈联写往事如滔滔江水一去不返,前欢似旧梦,与茫茫雾霭一起消散在晨曦之中。C.尾联中“谢”既有凋谢之意,又有辞别之意,蕴含着对宇宙无穷与人生短暂的感慨。D.本诗是一首七言近体诗,语言平易明朗、生动自然,又不乏用词上的精心锤炼,富有表现力。15.本诗首联为后世称道,请赏析这一联的精妙之处。16.明代学者胡应麟认为,“作诗不过情景二端。”请从“情”和“景”关系角度赏析这首诗。【答案】14.C15.晴江如镜,月弯似钩,浮光泛滟,广阔无边;运用比喻描绘了一幅苍茫悲凉的故人辞别图,烘托了寂静凄清的氛围,总领全文;借景抒情,表达了与友人辞别的不舍。16.首联借景抒情,借助苍茫悲凉的景象表达了与友人辞别的不舍;颔联视听结合,从视觉和听觉两个角度抒发了与友人的惜别之情和心中的悲寂之苦;尾联一枝梅花与广阔楚江形成对比,表达出一种无可奈何、身不由己的飘零之感;首联、颔联的临别之景为实写,颈联的事随云去、梦逐烟销以及尾联的昨日欢娱为虚写,虚实结合,表达了对往昔的怀恋。【解析】14.本题考查学生对诗歌内容的理解和赏析的能力。C.“对宇宙无穷与人生短暂的感慨”错误,尾联把一枝渺小的梅置于广阔的楚江之上,对比强烈,给人一种无可奈何、身不由己的飘零之感,未体现对宇宙无穷与人生短暂的感慨。故选C。15.本题考查学生鉴赏诗歌炼句的能力。“晴江如镜月如钩,泛滟苍茫送客愁”,晴江如镜,月弯似钩,浮光泛滟,广阔无边,即将远行的飞卿正与骞生辞别,苍茫的楚江为这一场景增添了几分悲凉,更使人觉得黯然;诗句运用比喻描绘了一幅苍茫悲凉的故人辞别图,烘托了寂静凄清的氛围,总领全文,为全文奠定了凄凉的基调;同时借苍茫之景抒悲凉之情,表达了诗人与友人辞别的不舍。16.本题考查学生赏析诗歌情景交融特点的能力。首联借景抒情,写晴江如镜,月弯似钩,浮光泛滟,广阔无边,即将远行的飞卿正与骞生辞别,苍茫的楚江为这一场景增添了几分悲凉,表达了与友人辞别的不舍;颔联写飞卿与骞生辞别之时,泪落沾裳,春潮如涌视听结合,从视觉和听觉两个角度抒发了与友人的惜别之情和心中的悲寂之苦;颈联写往事如滔滔江水一去不返,前欢似旧梦,与茫茫雾霭一起消散在晨曦之中,从此便顺着楚江漂泊而去,难觅踪影;尾联把一枝渺小的梅置于广阔的楚江之上,对比强烈,给人一种无可奈何、身不由己的飘零之感;首联、颔联的临别的苍凉景象为实写,颈联的往事如滔滔江水一去不返,前欢似旧梦,与茫茫雾霭一起消散在晨曦之中以及尾联的昨日欢娱为虚写,虚实结合,表达了对往昔的怀恋。六、情景默写17.补写出下列名篇名句的空缺部分。古诗文常借用不同的动物表达各种感情。如曹操《短歌行》中“,”。以鸟的徘徊不定写自己的求贤若渴;苏轼《赤壁赋》中“”以昆虫的朝生暮死感慨人生的短暂;李白《蜀道难》中“”以神话动物写山之高耸,给人以荡气回肠之感;李密《陈情表》中“,”以动物报恩的行为表达了自己报养祖母的孝心。【答案】绕树三匝何枝可依寄蜉蝣于天地上有六龙回日之高标乌鸟私情愿乞终养【详解】本题考查学生默写常见的名句名篇的能力。注意以下字的书写:匝、蜉蝣、终。七、文学类阅读-单文本阅读下面文章,完成下列小题。过麦口雪樱①每年小满一到,天气呼啦一下热起来,连空气里也炸裂着黏人的气息。小麦青、大麦黄,老人们掰着长满黄茧的手指头数着日子——快割麦子了。我的嗓子眼里就像有隐疾,发痒难耐,如麦芒刺入的灼痛感,久久挥之不去,连同那些被阳光晒干的往事也被翻腾出来,让人心事如泉。②过麦口,是夏天的仪式。我喜欢这个“过”字,盈满节日般的欢喜,就像弯腰的麦穗对丰收的麦田行注目礼。每个人的体内都有一块麦田,供我们储藏童年的往事。芳是我的发小,娃娃头,瓜子脸,当年班上的小个子,站队排在最前面。她的姥姥是大学教授,她的爸爸是姥姥带出来的学生,这样的一家人着实令人羡慕。芳最大的优点是爱看书、爱思考,课间经常围着老师问问题,遇到不会做的数学题,我总喜欢向她请教。一张白纸被她塞满密密麻麻的公式,字号大得惊人,我却看得直犯困。后来,她被保送省重点学校,大学毕业后去了新加坡定居。二十多年过去了,我至今记得她和我说起的一件囧事。③那年端午,芳跟着爸爸回到农村老家。那可能是她第一次回去,正好赶上收麦子,望着大片大片的麦田,麦浪滚滚可人,阳光善解人意,她欢欣雀跃。咕咕鸟声一叫,似乎是为麦浪助阵,又像是把天空顺道收割。大人忙割麦,小孩跟在后面低头拾麦穗,边拾边玩。下午,她跟着一群孩子点着火烤麦穗吃,满手黑乎乎的。麦子还没烤熟,就被大家七手八脚抢夺一空,捻着麦粒往嘴里塞。芳没吃两口就被卡着了嗓子,又是拍背又是喝水都无济于事,憋得脸蛋通红,她嚷嚷着自己要死了。孩子们喊来大人,立马带她去了村里的卫生室,结果白跑一趟-值班医生也下地割麦子了。最后不得不带她去了镇上的医院,才成功取出卡嗓子的麦粒。从那以后,芳再也没有吃过烤麦穗,奶奶总是把麦穗放锅里煮熟了,然后用手轻捻去皮,再给她吃。“那是我吃过最好的美味,无论走到哪里,都会想起老家的麦田,还有奶奶看我大口咀嚼麦粒的眼神。”芳说的时候,眼睛里雾着一层朦胧,或曰乡愁。④关于过麦的记忆,很多孩子的童年里都有或深或浅的拓印。好比麦芒刺疼胳膊,热风吹疼脸颊,那是一种真实的精神场域,绵延着一个人的血脉和基因。跟着母亲回姥姥家过麦,我有两大痛苦之事,一是晚上住不惯,蚊虫叮咬,狗吠鸡鸣,搞得睡不踏实。哪怕是挂上蚊帐,我也睡不着,从小就对发明蚊帐的人产生质疑,觉得那是人造的牢狱。二是如厕不方便,露天地里搭个棚子、挖个土坑,每次上厕所我都担心自己掉进去,简直是痛苦的煎熬。当然也有开心的事,村口小卖部出售的酸梅汤,麦子地里推车子卖冰糕的小贩,午饭点儿槐树下的欢笑声声,泛黄的葱油饼,淌油的咸鸡蛋,浓酽的绿豆汤,都能成为一景。晚上拖着一身汗臭和疲惫回到家,当炊烟开始云游屋顶,孩子们欢腾起来,屋檐下摆上小桌和木板,姥爷举起长刀切西瓜,我啃得满脸满襟都是红沙瓤,一口一口,直甜到心里。⑤有一年,父亲回来帮忙收麦子,那几天大人们真的是争分夺秒,手里的镰刀像变了戏法般飞奔,与日头赛跑。从远处眺望,大人的腰板齐刷刷弯成一条线,只见草帽移动、头巾飞舞。暑气撩人,不理;麦秆戳痛,不顾。就这样把汗水忍住,把疲累忍住,把所有委屈统统吞咽下肚,以泼出命般的无敌势头,把麦子收割入怀,仿佛这是一年一度为大地精心布置的婚房,柔软、温暖,容不得半点亵渎。麦田里的孩子们,与麦浪一样调皮。一次,父亲骑三轮车带着我回家取水,回来路上,我的右脚不知怎么被卷进了车轮里,伴随我“哇”的一声大哭,父亲猛然刹住了车。凉鞋脱落,血溅了出来,一阵剧痛从脚底直蹿向头顶,我哭得更凶了,头顶上的咕咕鸟也跟着叫嚣。家里人闻讯跑了过来,商量先把我送回家。那时候没有手机,麦口上找个人全靠跑来跑去。舅舅辗转绕了一大圈,请来医生上门包扎。幸好没有伤着骨头,用纱布缠绕包扎,坚持每天换药,伤口恢复得很快,只是右脚趾留下了一道粉色长疤。那年夏天,我升入高中,学校组织去腊山封闭式军训,晚上洗漱完大家在宿舍里卧谈,我才知道,脚被自行车或三轮车车轮卷进去这样的倒楣事,他们也遇到过,而且有两位同学也是回老家过麦口时遭遇的。⑥我始终觉得,麦田是大地上的音乐家,内蕴着生命的律动和节拍。梵高在给弟弟提奥的信中如是写道:“当我画一个太阳,我希望人们感觉它在以惊人的速度旋转,正在发出骇人的光热巨浪。当我画一片麦田,我希望人们感觉到麦子正朝着它们最后的成熟和努力绽放。”在他眼中,麦田是绝对的力与美的象征。然而,伴随着城镇化进程加速推进,麦田隐退,变成高楼大厦,连同那些记忆也连根拔起。倒是云门舞者的《稻禾》,能够唤醒一抹记忆。2012年,林怀民来到“稻米之乡”,被一望无垠的稻田攥住心灵,他带领云门舞者体验生活、学习割稻,仔细辨认,“不同季节的稻田有不同的颜色,从青而黄,金黄之后,饱熟的稻谷泛出一种琥珀色的红光,很像黎明时初初露出的朝阳饱满而含蓄的金红”,看到“稻花开时的愉悦的香,和稻穗抽长时安静的香,以及谷粒饱满时像焖米饭般幸福满足的米香,都不太一样”。他们拜稻农为师,冒着大雨也割稻,真正把自己历练成农人的模样。林怀民有感而发:“在稻田里长时间弯腰,脊椎比想象中痛很多。怀抱收获的稻穗,比想象中快乐很多。从真实的劳动中,大家懂得了粒粒皆辛苦。”想象自己也是一株挺立的麦子,扭动身躯,起伏不定,那“刷刷刷”的声响不啻轻扬的口哨,仿佛告诉人们:万物皆有情,种田好比养儿育女,时间久了,手掌的刀痕、裤脚的泥印、指头的厚茧,都幻化为一枚金色的徽章——那是大自然的馈赠。⑦“走,回老家,收麦子!”但愿这样的呼唤声消失得慢一些,再慢一些。而我,重温往事,迎着热风,朝着村口小卖部的方向,轻轻哼唱起一首儿歌。(选自《齐鲁晚报》2022年6月1日,有删改)18.下列加点字的读音和写法正确的一项是(

)A.囧事(jiǒng)

亵渎(xiè)

祛除(qù)

好高鹜远(wù)B.倒楣(méi)

包扎(zā)

稼穑(sè)

为虎作伥(wèi)C.拓印(tuò)

旋转(zhuàn)

尽管(jǐn)

博闻强识(zhì)D.浓酽(yàn)

应届(yìng)

焖米饭(mēn)

徇私舞弊(xùn)19.下列对文章的理解与分析,不恰当的两项是(

)A.文章开门见山,开头写出小满时节老人的期待与自己的主观感受,引出了下文对往事的回忆与感怀。B.作者幼时的玩伴芳因被麦穗卡到嗓子,之后便再也没有吃过麦穗,但曾经麦穗的味美与奶奶的眼神始终是芳生命中最美的怀恋。C.第五段画波浪线句子运用“脱落”“溅”“蹿”等动词生动形象地表现出“我”的脚被卷进三轮车里的内心感受;“咕咕鸟也跟着叫嚣”从侧面表现出作者心情的烦躁。D.文章引用梵高的信突出麦田是的力与美的象征,表现出作者对麦田的热爱,增添了文章文化底蕴,引出后文对城镇化进程中麦田文化式微的愤懑。E.文围绕收麦主要回忆了芳吃烧麦穗时被麦粒卡到嗓子的囧事和父亲骑三轮车带“我”回家取水返回时,“我”的右脚被卷进了车轮里的遭遇两件事。在回忆中寄托了作者浓浓的情感,感情真挚,具有打动人心的力量。20.赏析文中第①段划线的句子。21.选文在选入某文学杂志时,编者将标题改成了“远行的童年记忆”,你更喜欢哪一个?请说明理由。22.“麦田”在文中有着丰富的内涵,请简要分析。【答案】18.B19.BD20.比喻,将无形的感觉比作麦芒刺入的灼痛感,生动形象地写出了作者对过往的怀恋以及对于割麦的期待;心理描写,写出了作者的期待以及回忆万千,引出后文对回忆的描写。21.示例一:我喜欢“过麦口”。这个标题中的“过”字盈满节日般的欢喜,富有动感;选文主要围绕收麦子叙述事件,标题是文章行文的线索,贯穿文章始终,同时也激发了读者的阅读兴趣,引发读者对麦田的联想。麦口象征着作者远行的童年记忆,是文章主旨的高度凝练。示例二:我喜欢“远行的童年记忆”。选文主要回忆了童年关于收麦的几件小事,表达了对远去的童年生活的怀念。这一标题不仅交代了文章的主要内容,而且揭示了对逐渐消逝的农耕生活的留恋的文章主题。远行的童年记忆言简意赅,既易于读者理解,又符合“麦口”这一朴素的元素以及文章朴实的风格。22.麦田既指种植麦子的田地,又是作者童年的回忆,蕴含着作者无限的怀恋。麦田是大地上的音乐家,内蕴着生命的律动和节拍,是的力与美的象征;麦田是大自然和劳动人民的杰作,蕴含了作者对于麦田的喜爱与赞美以及对劳动者的赞美,对大自然的感恩;麦田是渐行渐远的农耕文化的缩影,蕴含着作者对童年回忆以及农耕文化渐行渐远的惋惜与不舍。【解析】18.本题考查学生识记现代汉语常用字字音、字形的能力。A.“祛除”的“祛”应读qū;“好高鹜远”的“鹜”应为“骛”。C.“拓印”的“拓”应读tà;“旋转”的“转”应读zhuǎn。D.“应届”的“应”应该读yīng;“焖米饭”的“焖”应读mèn。故选B。19.本题考查学生对文章内容的理解与分析的能力。B.“之后便再也没有吃过麦穗”错,原文为“再也没有吃过烤麦穗”,可知是奶奶的煮麦穗重新唤起了芳对吃麦穗的喜爱。D.“引出后文对城镇化进程中麦田文化式微的愤懑”错,原文为对童年回忆以及农耕文化渐行渐远的惋惜。故选BD。20.本题考查学生赏析句子的能力。文句运用了比喻修辞,将对收麦季节无形的感觉比作麦芒刺入的灼痛感,化抽象为具体,生动形象地写出了作者对过往麦季美好事物的怀恋以及对于割麦的期待;同时文句又属于心理描写,写出了作者对于割麦的焦灼期待以及“让人心事如泉”的回忆万千,引出后文对回忆的描写。21.本题考查学生鉴赏题目意蕴的能力。本题是开放性试题,喜欢哪个都可以,只要言之成理即可。喜欢“过麦场”。结合“我喜欢这个‘过’字,盈满节日般的欢喜,就像弯腰的麦穗对丰收的麦田行注目礼”可知,这个标题中的“过”字盈满节日般的欢喜,就像过节过年的“过”一样,富有动感;“芳跟着爸爸回到农村老家。那可能是她第一次回去,正好赶上收麦子”“那是我吃过最好的美味,无论走到哪里,都会想起老家的麦田,还有奶奶看我大口咀嚼麦粒的眼神”“关于过麦的记忆,很多孩子的童年里都有或深或浅的拓印。好比……麦芒刺疼胳膊,热风吹疼脸颊,那是一种真实的精神场域,绵延着一个人的血脉和基因”“有一年,父亲回来帮忙收麦子……”,选文主要围绕收麦子叙述事件,标题是文章行文的线索,贯穿文章始终,同时也激发了读者的阅读兴趣,引发读者对麦田的联想;“脚被自行车或三轮车车轮卷进去这样的倒楣事,他们也遇到过,而且有两位同学也是回老家过麦口时遭遇的……然而,伴随着城镇化进程加速推进,麦田隐退,变成高楼大厦,连同那些记忆也连根拔起”,麦口象征着作者远行的童年记忆,表达对逐渐消逝的农耕生活的留恋,是文章主旨的高度凝练。喜欢“远行的童年记忆”。选文中芳吃烧麦穗、睡蚊帐、吃西瓜、夹脚等事件都是回忆了童年关于收麦的几件小事,表达了对远去的童年生活的怀念;最终“伴随着城镇化进程加速推进,麦田隐退,变成高楼大厦,连同那些记忆也连根拔起”,所以这一标题不仅交代了文章的主要内容,而且揭示了对逐渐消逝的农耕生活的留恋的文章主题;“远行的童年记忆”内容一目了然且言简意赅,既易于读者理解,又符合“麦口”这一朴素的元素以及文章朴实的风格。22.本题考查学生赏析文章物象丰富意蕴的能力。“小麦青、大麦黄,老人们掰着长满黄茧的手指头数着日子——快割麦子了”“关于过麦的记忆,很多孩子的童年里都有或深或浅的拓印。好比麦芒刺疼胳膊,热风吹疼脸颊,那是一种真实的精神场域,绵延着一个人的血脉和基因”,麦田既指种植麦子的田地,又是作者童年的回忆,蕴含着作者无限的怀恋。结合“麦田是大地上的音乐家,内蕴着生命的律动和节拍”“我希望人们感觉到麦子正朝着它们最后的成熟和努力绽放……在他眼中,麦田是绝对的力与美的象征”可知,麦田是大地上的音乐家,内蕴着生命的律动和节拍,是的力与美的象征;结合“万物皆有情,种田好比养儿育女,时间久了,手掌的刀痕、裤脚的泥印、指头的厚茧,都幻化为一枚金色的徽章——那是大自然的馈赠”可知,麦田是大自然和劳动人民的杰作,蕴含了作者对于麦田的喜爱与赞美以及对劳动者的赞美,对大自然的感恩;“伴随着城镇化进程加速推进,麦田隐退,变成高楼大厦,连同那些记忆也连根拔起”“‘走,回老家,收麦子!’但愿这样的呼唤声消失得慢一些,再慢一些。而我,重温往事,迎着热风,朝着村口小卖部的方向,轻轻哼唱起一首儿歌”,随着时代的发展,麦田越来越少了,麦田是渐行渐远的农耕文化的缩影,蕴含着作者对童年回忆以及农耕文化渐行渐远的惋惜与不舍。八、简答题组学期伊始,我校高三年级决定举行名著读后感交流会。下面文段是小怀同学准备的读后感。我怀着对社会学极大的热情读了这本费老的《乡土中国》,读罢,感触颇深。正如费老所说,这本书是一种尝试,①尝试回答了“作为中国基层社会的乡土社会究竟是个什么样的社会”。那里讲的乡土中国,并不是具体的中国社会的素描,而是包含在具体的中国基层传统社会里的一种特具的体系,支配着社会生活的各个方面。……在人际关系上,中国的差序格局,受西方社会的团体格局所影响。在西方家庭界限较为清晰,②而在中国社会存在的差序格局影响下,产生了个有趣的现象,“自家人”所涵盖的范围是不确定的,一切想要和自己有所交集,套近乎的人都可称为“自家人”,跟西方社会相比较,这一概念打破了血缘界限,只是通过个人利益和主观想法则可随意将某一陌生人变成“自家人”,出于“自家人”里边包含的亲切感,每个人也会不反对成为他人的“自家人”。这种行为模式容易导致社会中攀关系讲交情的风气。在地缘关系上,③因中心势力的大小而导致所影响涉及的范围改变,人际关系的加强是显而易见的。势力大的所拥有的人脉广,涉及的人际交流必然多于势力小的,人的追逐利益的人性是不容易克制的,那么这种社会圈子的伸缩也就存在于现代社会中,并随处可见。在差序格局中,我们无法准确的判断一个人的行为是公还是私,毕竟从不同的角度去观察,我们会得到不同的结果。总会有不同的受益者和不同的失益者,导致在失益者则为私,在受益者则为公。④由于无法兼顾到每个人的利益,因而公和私是相对的,没有一个判断的标准。23.上面文段划线部分存在3个语病,请找出并加以修改。24.小怀同学的读后感有待完善,向小明同学请教,假设你是小明同学,请首先告知差序格局有怎样的特点。25.假设你是小明同学,请从《红楼梦》人物贾政、王熙凤、香菱中任选一人,对“差序格局”进行具体分析。要求:①情节符合原著;②不少于100字。【答案】23.①尝试回答了“作为中国基层社会的乡土社会究竟是个什么样的社会”的问题。②而中国社会在差序格局影响下,产生了个有趣的现象,“自家人”所涵盖的范围是不确定的。③因中心势力的大小而导致所影响涉及的范围改变,人际关系的改变是显而易见的。24.差序格局以每个人自己为中心;差序格局的大小取决于自己的社会影响;差序格局随着时间地点而变化差序格局中自己与他人之间的关系有亲疏。25.示例一:贾政在宝玉挨打这一经典情节中,当时忠顺王府的长史堵上门来,而贾政“素日并不和忠顺王府来往”,但对方又是地位远远高于贾府的忠顺王府,这种情况下,宝玉有错无错并不重要,把宝玉揍一顿算是给忠顺王府一个交代。示例二:王熙凤:通过刘姥姥二进大观园来看:一进,王熙凤并没有把刘姥姥放在眼里,为全自家脸面,给了些许银两;二进,因刘姥姥入了贾母的眼,王熙凤对她悉心照顾;三进,此时贾府破败,王熙凤托孤于刘姥姥,态度极为诚恳。示例三:香菱从香菱学诗这一情节来看,香菱作为“薛家人”,最多只是一个侍妾,但她却努力改变这一现状,香菱学诗时,薛宝钗曾说她“得陇望蜀”,但她还是坚持下来,先是拜黛玉为师,随后边读杜甫诗,边尝试作诗,最后终于成功。【解析】23.本题考查学生辨析并修改病句的能力。第①句,“回答了”后面缺少宾语中心语“问题”,在原句最后面加上“的问题”。第②句“而在中国社会存在的差序格局影响下”语序不当,逻辑错误,改为:而中国社会在差序格局影响下。第③句,因中心势力的大小而导致所影响涉及的范围改变,“人际关系的加强是显而易见的”犯了两面对一面的错误,搭配不当,把“加强”改为“改变”。24.本题考查学生阅读名著的能力。根据“在家族中,每个人随时随地以己为中心,血缘关系越近,关系网络就越紧密”可知差序格局以每个人自己为中心。根据“中国人的社会关系网是以某个人为中心,波浪似的向外扩散,犹如投入水中一个石子后的水纹,一圈圈推出去,越推越远,也越推越薄,形成一种‘差序格局’”“每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。被圈子的波纹所推及的就发生联系。每个人在某一时间某一地点所动用的圈子是不一定相同的”可知差序格局随着时间地点而变化差序格局中自己与他人之间的关系有亲疏。根据“在乡土社会里,不但亲属关系如此,地缘关系也是如此。伸缩性‘范围的大小也要依着中心的势力厚薄而定’”可知差序格局的大小取决于自己的社会影响。25.本题考查学生对经典名著的相关情节、内容的把握能力。首先要结合题干理解“差序格局”的含义,然后结合《红楼梦》中有关贾政或王熙凤或香菱的有关他们处理人际关系的相关情节进行分析即可。比如,关于贾政,可以通过“宝玉挨打”这一情节来分析他如何处理贾府和忠顺王府之间的关系。从血缘关系来讲,贾政与宝玉是父子,关系应该最亲密,但是忠顺王府地位远高于贾府,贾政从自己和贾家的利益出发,必须给王府一个交代,就只能痛打宝玉给王爷出气,这就体现出以自我为中心分辨亲疏远近的差序格局的特点;关于王熙凤,可以通过刘姥姥三次进大观园时王熙凤对其不同的态度来分析。当刘姥姥不能为自己带来利益时,王熙凤就用几两银子打发她;当刘姥姥得了贾母欢心,或者自己有求于刘姥姥时,态度就完全不同,这也体现出“随着时间地点而变化差序格局中自己与他人之间的关系有亲疏”,以与自己亲疏远近的标准来处理人际关系的差序格局的特点;关于香菱,可以通过“香菱学诗”这一情节来分析。本来香菱是薛蟠的侍妾,与宝钗关系近,但宝钗觉得她地位低,不用学诗,,而黛玉就没有这种看法,于是香菱就跟黛玉学诗,与黛玉的关系亲近,这也体现出差序格局“差序格局随着时间地点而变化差序格局中自己与他人之间的关系有亲疏”的特点。九、材料作文26.阅读下面的材料,根据要求写作。材料一费孝通在《乡土中国》中提出了“差序格局”的概念,用以描述中国传统社会中的人际格局。这种格局以自己为中心向外拓展,形成亲疏远近的人际关系,“好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹”,“愈推愈远,也愈推愈薄”。材料二为了改变“女学生读着读

温馨提示

- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

- 工程师岗位安全培训试题及答案

- 如何通过家具设计提升小空间的使用效率与美观性试题及答案

- 电商与农业资源有效配置的研究试题及答案

- 2025教育学面试题目及答案

- 网易社区面试题及答案

- 航空航天零部件加工2025年高精度加工技术产业链分析报告

- 家具设计中的环保材料应用与实际案例分析试题及答案

- 2025年智能家居研发生产基地建设智能化家居产品市场推广策略报告

- 搬迁资产处置计划书

- 生态恢复试题及答案详解

- 排球比赛规则与裁判法

- 中考生物二轮复习实验突破课件:花生果实大小的变异探究实验(含答案)

- 决策树在饲料技术推广中的应用研究

- 空管自动化系统的基本组成与功能课件

- 安宁疗护之舒适护理

- 2023年杭州市规划局拱墅规划分局编外人员招考考前自测高频难、易考点模拟试题(共500题)含答案详解

- 品牌国际化对企业出口竞争力和品牌价值的影响研究

- 大模型的因果推理与可解释性

- 《圆柱与圆锥》单元整体教学设计展示

- journal of affective disorders投稿格式要求

- 大白菜收获机的设计

评论

0/150

提交评论