发动机配件生产线多工位工作台设计【优秀课程毕业设计含20张CAD图纸带开题报告+外文翻译】-jxsj82

收藏

资源目录

压缩包内文档预览:(预览前20页/共24页)

编号:1619491

类型:共享资源

大小:7.89MB

格式:RAR

上传时间:2017-08-26

上传人:QQ14****9609

认证信息

个人认证

郭**(实名认证)

陕西

IP属地:陕西

30

积分

- 关 键 词:

-

发动机配件

生产线

多工位

工作台

设计

发动机配件

多工位工作台

- 资源描述:

-

发动机配件生产线多工位工作台设计【优秀课程毕业设计含20张CAD图纸带开题报告+外文翻译】-jxsj82

发动机配件生产线多工位工作台设计

摘 要

本毕业设计是根据企业指定产品的加工需求,来设计一种与生产线匹配,符合加工技术要求的六工位工作台。本设计主要内容是选择并设计相应的机构,对多工位工作台作总体布局设计,编制工作循环图。该工作台主要任务是要完成工件的上料、注液涂敷、吹干、下料等六道工序,吹干过程占用了三道工序。本设计要求单件工件生产周期为12s,工艺加工的时间不低于2s。该六工位回转工作台采用通过控制步进电机停动的方法来实现工作台的转位和定位,通过控制输入电脉冲的数量和频率来实现工作台的角位移与转速,由步进电机带动转盘来移动工件,将工件夹持转动到相应的工位进行加工。而步进电机本身就带有很好的自锁的功能,对工件进行加工的期间转盘就不会发生转动,保证整个加工过程中定位准确,从而使整个工件加工的质量更好。

关键词:六工位回转工作台;步进电机;定位;自锁;

Abstract

The graduation project base on the demand for the product processing enterprises designs a six processing stations workbench which designated to match the design of a production line and fit the technical requirement. The design of the main content is to select and design the appropriate agency, design a multi-position bench for the overall layout and draw the cycle diagram. The main task is to complete draw up the material on table of the work-piece, injection fluid coating, drying, cutting and other six processes, drying process takes three processes. The design requirements for cycle of single-piece production is 12s, craft processing time is not less than 2s. The six-station rotary table with stepper motor by controlling the stopping method to achieve transposition table and positioning, by controlling the input number and frequency of electrical pulses to achieve the angular displacement and speed table, by a stepping motor drive wheel to move the work-piece, the work-piece holder is rotated to the corresponding processing station. Because the stepper motor itself has a good self-locking function during machining of the work-piece, so the turntable occur rotated to ensure accurate positioning during the entire process, and so the process for the work-piece has a better quality.

Keyword: Six-station rotary table; Stepper motors; positioning; self-locking;

目 录

1 绪论 1

1.1 回转工作台的研究背景及意义 1

1.2 回转工作台的历史、现状及应用 1

1.3 课题的主要任务 3

2 总体方案设计 3

2.1 原理方案的设计 3

2.2 动力的选择 5

2.3动力传动方式的选择 5

2.4轴承的选用 7

3 计算分析 8

3.1工作台回转运动规律分析 8

3.2步进电机启动力矩的计算 9

3.3直齿圆柱齿轮的传动设计 10

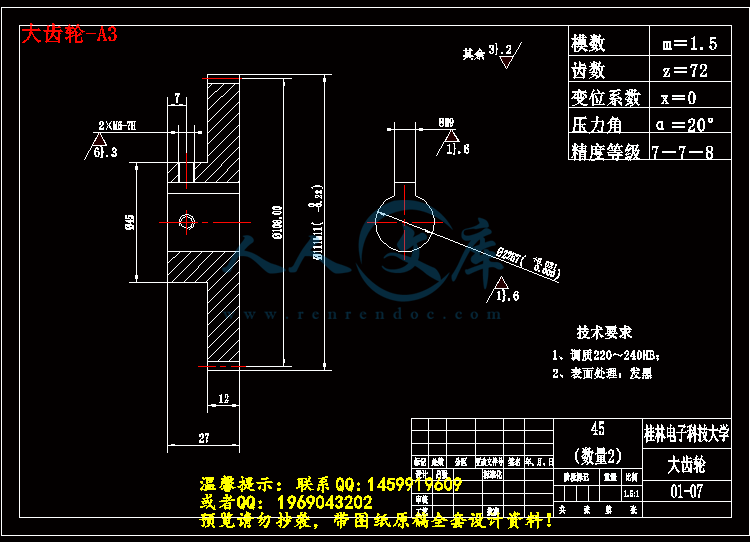

3.3.1、选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数 10

3.3.2、按齿面接触强度设计 10

3.3.3、根据齿根弯曲强度计算 11

3.3.4、齿轮几何尺寸 13

3.3.5、齿轮验算 13

3.3.6、齿轮结构设计尺寸 13

3.3.7、第二对齿轮的设计 15

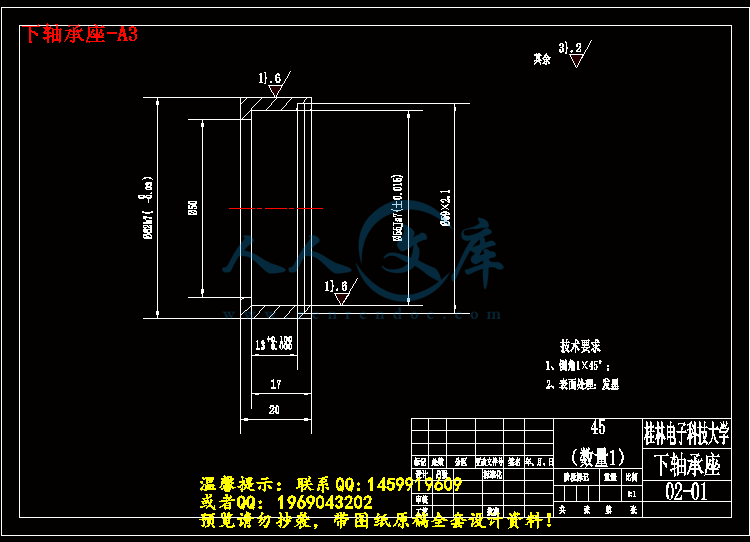

3.4支撑轴的设计计算 17

3.4.1、选择轴的材料和热处理 17

3.4.2、初步估算轴的直径 17

3.4.3、轴的结构设计 17

3.5滚动轴承的计算分析 23

4 其他结构的设计 24

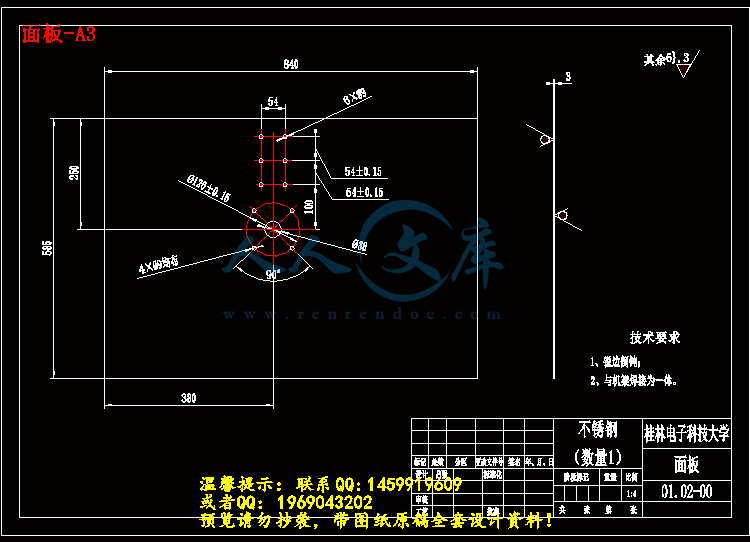

4.1 精密转盘的设计 24

4.2底座的设计 25

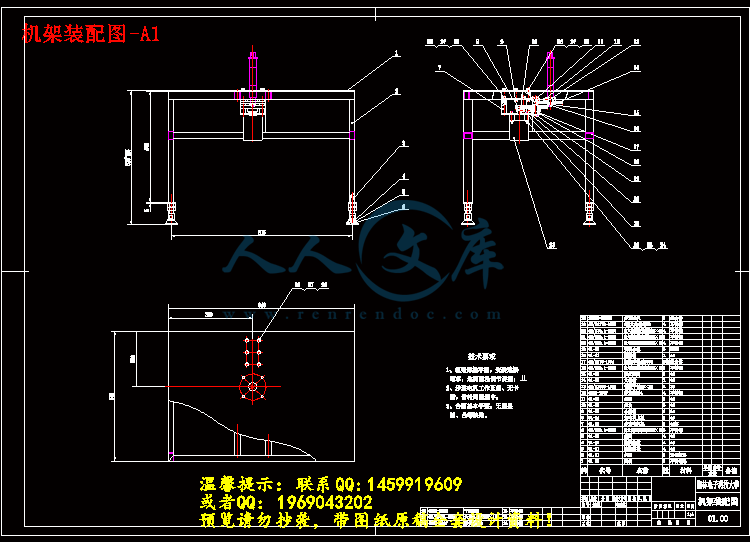

4.3机架的设计 25

4.3.1 机架设计的准则 25

4.3.2 机架设计的要求 26

4.3.3机架材料的选择 26

4.3.4 机架结构的设计 27

5 结论 28

谢 辞 29

参考文献 30

【详情如下】【需要咨询购买全套设计请加QQ1459919609】

上罩壳-A3.dwg

下轴承座-A3.dwg

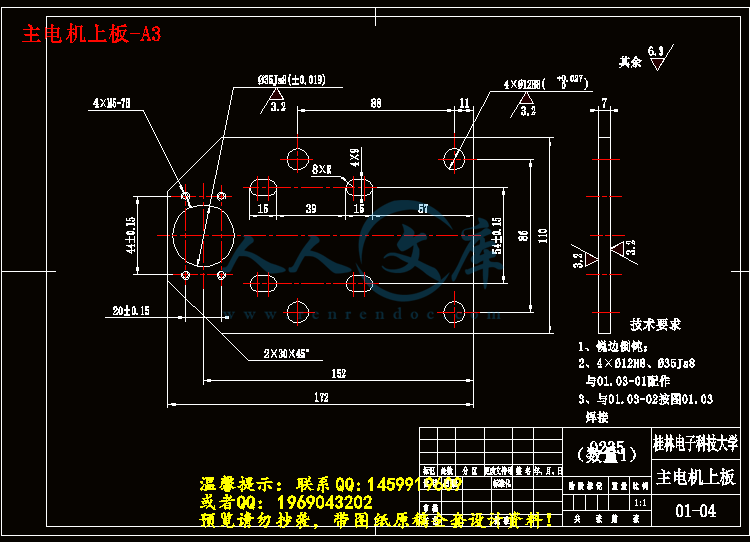

主电机上板-A3.dwg

传动轴-A3.dwg

发动机配件生产线多工位工作台设计.docx

发动机配件生产线多工位工作台设计任务书.doc

发动机配件生产线多工位工作台设计开题报告.doc

回转工作台装配图-A1.dwg

地角垫盘-A3.dwg

地角螺栓-A3.dwg

大齿轮-A3.dwg

安装小板-A3.dwg

小齿轮-A3.dwg

底座-A3.dwg

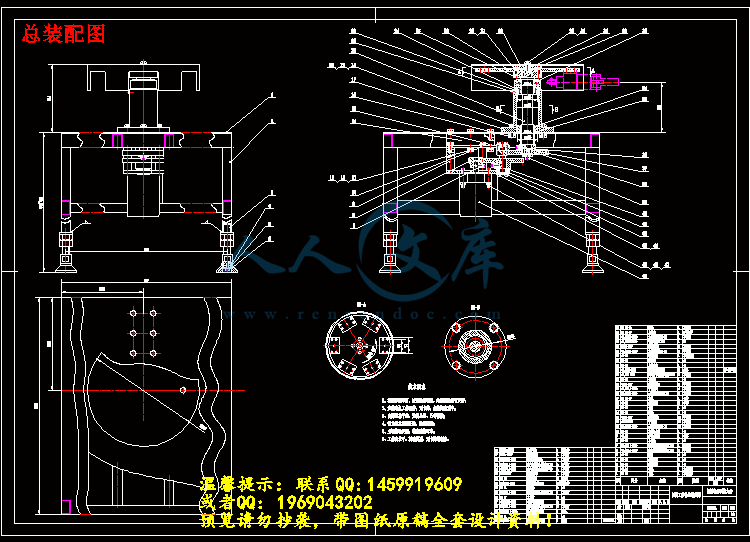

总装配图.dwg

打印副本【不要请删除】

打印的图纸

文件清单.txt

机架-A2.dwg

机架装配图-A1.dwg

步进电机架-A3.dwg

步进电机装配图-A1.dwg

精密转盘-A3.dwg

翻译原文.doc

英语翻译.doc

连接套-A3.dwg

面板-A3.dwg

齿轴-A3.dwg

- 内容简介:

-

搬运机器人的动态负荷分析和设计方法 港 *、 赢得 摘要 本研究的目的是建立一个设计方法 ,使大型重型机器人因 晶显示器 )构件系统模块加工环境的暴露而产生的振动和应力水平达到设计要求。部件结构的振动对运动精度造成重大的影响和疲劳损伤。为了分析和设计一个重型搬运机器人, 器人的链接采用模态坐标来建造柔体。在柔性多体动力学模型中要考虑非线性力学性能例如摩擦力、依从性的减速机和轴承。通过动态仿真模型, 研究中的各种设计方案得以用来改善设计的结构性能。对振动和应力进行灵敏度分析从而得到最优设计。例如一个8 G(8实例证明了这个提出的方法。最后 ,通过真实的实验结果得到了验证 ,包括振动测试。 液晶显示器也广泛应用于电视、电脑、手机等等 ,因为他们提供了一些真正的超过一般的显示技术。 他们是更轻、更薄 ,耗电更少。 最近 ,大小的玻璃原料已大幅增加新一代 晶 )显示技术。为了处理越来越大、越来越重的仪器 ,有必要开发一个大型 来支持各种错综复杂的 会造成许多困难的设计问题 ,如振动、处理精度和由于动态负荷加重的高应力恶化 ,导致不正确的传动和造成疲劳裂纹。因此 ,有必要使用虚拟计算机仿真模型建立一个方法来预测挠度、振动、动态应力和时间历程。一个完整的设计仿真方法验证对基线设计和改进新设计非常有用。提出的一种集成的计算机仿真方法,预测了挠度、动态应力,应归功于基于现有的有限元方法和柔性体动力学技术的振动设计。 该设计方法应用到 8克液晶屏幕。振动分析和验证并进行振动模态测试 ,识别并重新恢复系统的原有现象。一些挠性部件在 烈振动,从而引起动态负载带来的大疲劳损坏。 模态特性用于考虑 在柔性多体动力学的模拟的 柔性结构 。末端终结器挠度的计算可以检验设计是否能达到要求。 动态载荷和动态应力历史可从动态仿真中获得。研究关键地区的应力水平可以预测可能发生的疲劳断裂。 如果应力水平不在安全范围 ,设计变更应基于计算机仿真结果和设计灵敏度的研究。然后构建一个原型 述其耐久性分析 研发三星、预测疲劳损伤相应的耐久性试验。在 早期设计阶段,该方法可用于开发一个新的大型搬运机器人 运机器人的介绍 图 1显示的各种类型的激光目标识别系统。 折叠型机器人拥有一个基础构架,一个 两个 两个拥有纤细的手指的机械手臂 ,如图 1(a)。框架结构由铸铁和铝构成。纤细的手指是由手轻质复合材料。它也有两只手臂(上下手臂 )来操作两个仪器同时进行。有一个圆柱形的 移各种制造工艺流程的仪器。对操作仪器的精密控制 ,静态变形的顶端手指必须小于 10毫米。因为关节连接武器和连接包括轴承和齿轮减速机 ,在预测顶端的变形量时必须考虑到关节的顺畅。在静态和动态两种情况下的变形 ,手臂的灵活性本身是同样重要的,因 为手臂是一种有一个大的集总质量在顶端的悬臂式结构。 在现实生活中 期重复执行 此 , 当受到静态和循环载荷,它必须通过身体检查 ,以确保其机器人系统的耐受性。耐久性试验装置 ,是在一个循环荷载作用下评估部件结构的耐受性的装置。在许多不同的测试中 ,其中最关键的一条就是拉伸运动和界运动模拟支架当运行大装载仪器受冲击和扭转时的经历 . 手臂和手是同步的速度移动 ,大约 4米 /秒。 如果 机器人的各种配置进行 成千上万次重复 的特定装卸 , 在一个重要的应力 区域可能会导致疲劳断裂。本文以静态和动态变形来预测在手指顶端的临界应力 ,包括呈现出 接构架 ,双臂以柔体建模。因此 ,在线性弹性范围内,静态和动态变形假设是很小的。为了展现出其灵活性,要从有限元静校正分析和对每一个灵活部件的静态分析获得振动模态和静态模态。为了呈现出 联合合规,弹簧和阻尼力元素要用运动连接元素来代替 。 在柔性多体动力学利用模态坐标的主要好处是减少在分析中必须包括的广义坐标的数目。在柔性多体动力学 1,2 组件 模态综合法中两种模式都在使用。一个是普通模式。另一个是静态的模式。所有使用的模态和静态模式必须规范化,具有相同的大小和彼此独立正交化。 在图 2显示了一个典型的柔性构件。柔性构件 i 表面有大量的有限元素。 是以 X 体的参考坐标的矢量方向来定位的,而 的坐标转换矩阵是从体参考坐标对全局惯性坐标, 的初始位置的矢量方向是点 因为变形 的位移矢量。 的位移矢量方向近似为线性组合的变形模式就像 是一个矩阵,而 是柔性部件 。的矢量模态方向和 是相对坐标, 形模式可能是一般模式,或者正常和静态模式的组合。 性多体动力学方程 正如图 2所示,一个灵活部件 的全球位置的节点位移矢量。典型的 过使用 当 和节点 所定义。 多体动力学系统 的运动学和传动约束的组合设置可以写成这种形式 。当广义坐标, 是约束方程式。 利用拉格朗日乘数定理 ,变 分方程的多体系统运动可以获得所有的身体和总结约束系统 的矩阵表格式。 这是一个混合系统的运动微 分方程的微分考虑弹性效应的机械系统。为了解决混合微分代数方程问题 ,许多数值算法已被开发 3。使用等式 (5) 可以计算一个灵活的部件的动态应力历史。 图中显示了一个 8 1(a)可以精确地模拟出 86刚体 ,30柔韧 ,运动关节 ,强制元素 3。灵活的身体看作是多体动力学仿真命名为图 1(a)所示的。图 3显示了 8 对于手指和支撑架的平行直线运动 ,对每个手臂系统的正时皮带进行了建模使 其在一个恒定的速度比。如图所示 ,为了显示弹性及阻尼皮带,弹簧和阻尼力与位移和速度的长度变化带近似成正比。甚至对轴承和齿轮减速机联合的符合性与以类似弹簧回转和减震器原理类似的方式进行建模。设备的制造商的实验值都显示在表 1。 主要部件如手臂和链接构架是由铸铁或铸铝组成的。在正常操作当中那些结构性组件可以被假定是线性的弹性。然而 ,这样的一个小弹性变形可能引起振动和重复动态应力,从而导致不正确的传动和疲劳裂纹。因此 ,有必要运用一个虚拟的计算机仿真模型建立一个方法来预测变形、振动和动态应力时间历程。 在上一节中已经阐 述的 合成技术组成模式 1,可用于高效的计算机,模拟有小弹性形变的大型刚体运动。因为组件模式雇用模态坐标法合成考虑柔韧的弹性变形 ,它可能会更有效地利用少量的精选模式执行一个大型多体动力学系统分析。 图 5显示图 1(a)中折叠式搬运机器人第一个柔性部件的振动模态。同时 ,图 5显示一个典型的组成模式和对模式柔性多体动力学分析使用的分力合成方法模式的数量。 5 因为主要结构如手臂和 连接构架是以柔体 ,适当的运动关节和力量的元素 , 可以进行整 个 算出的振动模式分析可用于寻找结构薄弱点 ,用来解释在前一章的柔性多体动力学仿真。图 6显示了从振动试验模态变形的 析振动模式的动态仿真模型计算与试验测试结果 ,方为有效。比较与模态试验结果表明 ,仿真结果与试验结果相关。从分析的结果 试验模态变形后 ,我们发现结构薄弱点是 个信息对降低系统的振动是非常重要的 ,在接下来的部分里会解释。 动分析及改进设计 设计问题 ,如尖挠度和疲劳裂纹,可以用一个有效的仿真模型进行研究。在众多的过程事件中, 载仪器的手部的拉伸运动是引起支持支架结构严重的振动和高应力的最关键的运动。采用该柔性多体仿真技术的关键 ,是研究操作是产生的大挠度和应力。因为我们有一个有效的仿真模型 ,我们可以研究各种各样的设计建议。开发了原型机器人后 ,机器人在导轨上运行时要观察测量点的不良振动 ,如图 7显示。从图 7研究系统模态 分析的变形 ,如前一节中解释的一样, 可以知道振动的原因是 换句话说 ,了增加弯扭刚度,要增大梁横截面高度和宽度,增加肋骨如图 7中解 释的一样。甚至铝材可用高强度钢材代替来增加弹性模量。为了验证设计修正要使用动态仿真模型。 图 8显示了在原有的基线设计和改进后的新设计模拟运动之间振动位移的比较。在关键的 5 10秒的关键运动期,观测到超过 50%的振动水平减少,即使在如图 8的样机试验 ,。 因为原始屏幕的大小更趋向于具有竞争力生产率和制造成本 ,这可能导致动态荷载从而引起动态应力带来的疲劳裂纹。 图 9显示了一个在支持 纹。应用柔性多体动力学仿真,在实际前的位置可以分析疲劳裂纹的原因及影响。为了降低了临界区一定的动态应力,在仿真模型的基础上结构的形态和厚度必须重新设计验证。进行实验测试来验证在虚拟电脑仿真预测的动态应力的精确性 ,如图 10所示。结果与破裂发生的观点是完全相同的。 图 11表明了设计修改。 减少应力集中系数、矩形形状与棱角改为一个圆的形状 ,和肋骨都改变了。 图 12显示最大动应力的比较之间的形状和原始形状的修改与各种不同的金属厚度。在图 10中压力测量角度的部分则是圆形图中虚线区域。这个结果表明是设计的结果进行了合理 的修改。实际上 , 在实际的位置的修改设计采用了7 如果动态载荷增加 , 由于主要结构成分 6的挠度和变形, 它可能 恶化精密传动的精度。图 13显示 8 手指顶端的分垂直挠度。 2毫米。这超过了 0毫米的制备工艺的设计规范 ,并可能导致卡座和机器人手部之间的碰撞。偏斜的原因是机器人的结构非常大 ,而沉重。结果 ,必须利用动态仿真和优化设计技术降低挠度和增加传递精度。为了减少动态的偏斜 ,要使用 一个薄的圆锥型的圆板 ,我们称为客轮 ,如图 14所示。 对降低挠度和优化转移的准确性来说三个衬垫的组合是非常重要。 所以我们用动态模拟和将 E(实验设计 )进行优化。图 15表明该仿真方法可以用来减少手指尖端的偏差。 目标函数是图 13四分制的垂直 将使用 艾凡桌子上是一个拥有三行三列的中心复合设计表格。表 2显示了回归分析的结果 (方差分析表 )。 通过在回 归分析 7的基础上 计算出的响应面模型 ,优化衬垫厚度为 化变量 (班轮厚 )的仿 真结果如图 16所示的。挠度只有降低了 42毫米偏差发生在基线的挠度设计上 ,如图 13所示。 实验测试中使用激光跟踪进行了优化 ,验证了仿真的结果。如图 17所示。实验结果大约 态挠度的模拟的结果与试验数据非常相似,这意味着我们钢筋结构刚度不需要任何额外的费用了。 6 结论 一个计算机仿真方法 ,给出了 轴加载条件的振幅变量可以产生来调查任何结构的挠度、振动、动态应力。 柔体因合成技术采用组件模式而被仿制。为了 表示联合合规和带弹性,弹簧和阻尼器强制元素要进行 适当近似的介绍。 为了有一个有效的模型 ,要进行总 较分析和试验结果表明他们互相关联。终端效应器的顶端的偏差用提出的方法来研究。为了 减少尖端偏差 ,要用仿真模型建立一个良好的设计。 与动应力相关的疲劳裂纹失效可用基线设计来。 为了防止疲劳断裂发生在临界区 ,要通过改变结构设计来减少应力。 在测试中虚拟耐久性评估的结果非常的好 ,而且显示出失败地区良好的相关关系。能够预测的值基于专门在虚拟域获得的实验结果是显而易见的。 该设计方法可以用来发展另一种类型的 感谢 这项工作 部分是由首尔研究及商务发展计划 (批准号 10583)和 2007在韩国国民大学科研项目支持。 参考文献 1 of 1998). 2 to to of 6,of 1996),15. 3 .of of )(1990)5654 of of of 1(4)(1993) 5 n of 1(4)(1997)3866 of of th CD 2005). 7 1995). 模具的发展 1 模具在工业生产中的地位 模具是大批量生产同形产品的工具,是工业生产的主要工艺装备。采用模具生产零部件,具有生产效率高、质量好、成本低、节约能源和原材料等一系列优点,用模具生产制件所具备的高精度、高复杂程度、高一致性、高生产率和低消耗,是其他加工制造方法所不能比拟的。已成为当代工业生产的重要手段和工艺发展方向。现代经济的基础工业。 现代工业品的发展和技术水平的提高,很大程度上取决于模具工业的发展水平,因此模具工业对国民经济和社会发展将起越来越大的作用。 1989年 3 月国务 院颁布的关于当前产业政策要点的决定中,把模具列为机械工业技术改造序列的第一位、生产和基本建设序列的第二位 (仅次于大型发电设备及相应的输变电设备 ),确立模具工业在国民经济中的重要地位。 1997年以来,又相继把模具及其加工技术和设备列入了当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录和鼓励外商投资产业目录。经国务院批准,从 1997年到 2000 年,对 80 多家国有专业模具厂实行增值税返还 70%的优惠政策,以扶植模具工业的发展。所有这些,都充分体现了国务院和国家有关部门对发展模具工业的重视和支持。目前全世界模 具年产值约为 600 亿美元,日、美等工业发达国家的模具工业产值已超过机床工业,从 1997年开始,我国模具工业产值也超过了机床工业产值。 据统计,在家电、玩具等轻工行业,近 90的零件是综筷具生产的;在飞机、汽车、农机和无线电行业,这个比例也超过 60。例如飞机制造业,某型战斗机模具使用量超过三万套,其中主机八千套、发动机二千套、辅机二万套。从产值看, 80年代以来,美、日等工业发达国家模具行业的产值已超过机床行业,并又有继续增长的趋势。据国际生产技术协会预测,到 2000 年,产品尽件粗加工的 75%、精加工的 50 将由模具完成;金属、塑料、陶瓷、橡胶、建材等工业制品大部分将由模具完成, 50以上的金属板材、 80以上的塑料都特通过模具转化成制品。 2 模具的历史发展 模具的出现可以追溯到几千年前的陶器和青铜器铸造,但其大规模使用却是随着现代工业的掘起而发展起来的。 19世纪,随着军火工业 (枪炮的弹壳 )、钟表工业、无线电工业的发展,冲模得到广泛使用。二次大战后,随着世界经济的飞速发展,它又成了大量生产家用电器、汽车、电子仪器、照相机、钟表等零件的最佳方式。从世界范围看,当时美国的冲压技术走在前列 许多模具先进技术, 如简易模具、高效率模具、高寿命模具和冲压自动化技术,大多起源于美国;而瑞士的精冲、德国的冷挤压技术,苏联对塑性加工的研究也处于世界先进行列。50年代,模具行业工作重点是根据订户的要求,制作能满足产品要求的模具。模具设计多凭经验,参考已有图纸和感性认识,对所设计模具零件的机能缺乏真切了解。从 1955年到1965年,是压力加工的探索和开发时代 对模具主要零部件的机能和受力状态进行了数学分桥,并把这些知识不断应用于现场实际,使得冲压技术在各方面有飞跃的发展。其结果是归纳出模具设计原则,并使得压力机械、冲压材料、 加工方法、梅具结构、模具材料、模具制造方法、自动化装置等领域面貌一新,并向实用化的方向推进,从而使冲压加工从仪能生产优良产品的第一阶段。 进入 70年代向高速化、启动化、精密化、安全化发展的第二阶段。在这个过程中不断涌现各种高效率、商寿命、高精度助多功能自动校具。其代表是多达别多个工位的级进模和十几个工位的多工位传递模。在此基础上又发展出既有连续冲压工位又有多滑块成形工位的压力机 弯曲机。在此期间,日本站到了世界最前列 其模具加工精度进入了微米级,模具寿命,合金工具钢制造的模具达到了几千万次,硬质合金钢制造 的模具达到了几亿次 p 每分钟冲压次数,小型压力机通常为 200 至 300 次,最高为 1200 次至 1500 次。在此期间,为了适应产品更新快、用期短 (如汽车改型、玩具翻新等 )的需要,各种经济型模具,如锌落合金模具、聚氨酯橡胶模具、钢皮冲模等也得到了很大发展。 从 70年代中期至今可以说是计算机辅助设计、辅助制造技术不断发展的时代。随着模具加工精度与复杂性不断提高,生产周期不断加快,模具业对设备和人员素质的要求也不断提高。依靠普通加工设备,凭经验和手艺越来越不能满足模具生产的需要。 90年代以来,机械技术和电子技术紧密结合, 发展了 床,如数控线切割机床、数控电火花机床、数控铣床、数控坐标磨床等。而采用电子计算机自动编程、控制的 床提高了数控机床的使用效率和范围。近年来又发展出由一台计算机以分时的方式直接管理和控制一群数控机床的 随着计算机技术的发展,计算机也逐步进入模具生产的各个领域,包括设计、制造、管理等。国际生产研究协会预测,到 2000年,作为设计和制造之间联系手段的图纸将失去其主要作用。模具自动设计的最根本点是必须确立模具零件标准及设计标准。要摆脱过去以人的思考判断和实际经验为中心所组成的设计方法, 就必须把过去的经验和思考方法,进行系列化、数值化、数式化,作为设计准则储存到计算机中。因为模具构成元件也干差万别,要搞出一个能适应各种零件的设计软件几乎不可能。但是有些产品的零件形状变化不大,模具结构有一定的规律,放可总结归纳,为自动设计提供软件。如日本某公司的 中包括零件图形输入、毛坯展开、条料排样、确定模板尺寸和标准、绘制装配图和零件图、输出 为数控加工中心和线切割编程 )等,所用时间由手工的 20%、工时减少到 35小时;从 80年代初日本就将三维的 汽车覆盖件模具。目前,在实体件的扫描输入,图线和数据输入,几何造形、显示、绘图、标注以及对数据的自动编程,产生效控机床控制系统的后置处理文件等方面已达到较高水平;计算机仿真 (术也取得了一定成果。在高层次上, 数据是统一的,可以互相直接传输信息实现网络化。目前国外仅有少数厂家能够做到。 3 我国模具工业现状及发展趋势 由于历史原因形成的封闭式、 “ 大而全 ” 的企业特征,我国大部分企业均设有模具车间,处于本厂的配套地位,自 70年代末才有了模具工业化和生产专业化这个概念 。生产效率不高,经济效益较差。模具行业的生产小而散乱,跨行业、投资密集,专业化、商品化和技术管理水平都比较低。 据不完全统计,全国现有模具专业生产厂、产品厂配套的模具车间(分厂)近 17000家,约 60万从业人员,年模具总产值达 200 亿元人民币。但是,我国模具工业现有能力只能满足需求量的 60左右,还不能适应国民经济发展的需要。目前,国内需要的大型、精密、复杂和长寿命的模具还主要依靠进口。据海关统计, 1997年进口模具价值 还不包括随设备一起进口的模具; 1997 年出口模具仅为 7800 万美元。目前 我国模具工业的技术水平和制造能力,是我国国民经济建设中的薄弱环节和制约经济持续发展的瓶颈。 具工业产品结构的现状 按照中国模具工业协会的划分,我国模具基本分为 10大类,其中,冲压模和塑料成型模两大类占主要部分。按产值计算,目前我国冲压模占 50左右,塑料成形模约占 20,拉丝模(工具)约占 10,而世界上发达工业国家和地区的塑料成形模比例一般占全部模具产值的 40以上。 我国冲压模大多为简单模、单工序模和符合模等,精冲模,精密多工位级进模还为数不多,模具平均寿命不足 100万次,模具最高寿命达到 1亿 次以上,精度达到 3 550 个以上的级进工位,与国际上最高模具寿命 6 亿次,平均模具寿命 5000 万次相比,处于 80年代中期国际先进水平。 我国的塑料成形模具设计,制作技术起步较晚,整体水平还较低。目前单型腔,简单型腔的模具达 70以上,仍占主导地位。一模多腔精密复杂的塑料注射模,多色塑料注射模已经能初步设计和制造。模具平均寿命约为 80万次左右,主要差距是模具零件变形大、溢边毛刺大、表面质量差、模具型腔冲蚀和腐蚀严重、模具排气不畅和型腔易损等,注射模精度已达到 5下,最高寿命已突破 2000 万次,型腔数 量已超过 100 腔,达到了 80年代中期至 90年代初期的国际先进水平。 具工业技术结构现状 我国模具工业目前技术水平参差不齐,悬殊较大。从总体上来讲,与发达工业国家及港台地区先进水平相比,还有较大的差距。 在采用 技术设计与制造模具方面,无论是应用的广泛性,还是技术水平上都存在很大的差距。在应用 术设计模具方面,仅有约 10%的模具在设计中采用了 抛开绘图板还有漫长的一段路要走;在应用 行模具方案设计和分析计算方面,也才刚刚起步,大多还处于试用 和动画游戏阶段;在应用 术制造模具方面,一是缺乏先进适用的制造装备,二是现有的工艺设备(包括近 10多年来引进的先进设备)或因计算机制式( 机及其兼容机、 作站等)不同,或因字节差异、运算速度差异、抗电磁干扰能力差异等,联网率较低,只有 5%左右的模具制造设备近年来才开展这项工作;在应用 术进行工艺规划方面,基本上处于空白状态,需要进行大量的标准化基础工作;在模具共性工艺技术,如模具快速成型技术、抛光技术、电铸成型技术、表面处理技术等方面的 术应用在我国才刚起步。计算机辅助 技术的软件开发,尚处于较低水平,需要知识和经验的积累。我国大部分模具厂、车间的模具加工设备陈旧,在役期长、精度差、效率低,至今仍在使用普通的锻、车、铣、刨、钻、磨设备加工模具,热处理加工仍在使用盐浴、箱式炉,操作凭工人的经验,设备简陋,能耗高。设备更新速度缓慢,技术改造,技术进步力度不大。虽然近年来也引进了不少先进的模具加工设备,但过于分散,或不配套,利用率一般仅有 25%左右,设备的一些先进功能也未能得到充分发挥。 缺乏技术素质较高的模具设计、制造工艺技术人员和技术工人,尤其缺乏知识面宽、知识结构层次高的复 合型人才。中国模具行业中的技术人员,只占从业人员的 8%12%左右,且技术人员和技术工人的总体技术水平也较低。 1980年以前从业的技术人员和技术工人知识老化,知识结构不能适应现在的需要;而 80年代以后从业的人员,专业知识、经验匮乏,动手能力差,不安心,不愿学技术。近年来人才外流不仅造成人才数量与素质水平下降,而且人才结构也出现了新的断层,青黄不接,使得模具设计、制造的技术水平难以提高。 具工业配套材料,标准件结构现状 近 10多年来,特别是 “ 八五 ” 以来,国家有关部委已多次组织有关材料研究所、大专院校 和钢铁企业,研究和开发模具专用系列钢种、模具专用硬质合金及其他模具加工的专用工具、辅助材料等,并有所推广。但因材料的质量不够稳定,缺乏必要的试验条件和试验数据,规格品种较少,大型模具和特种模具所需的钢材及规格还有缺口。在钢材供应上,解决用户的零星用量与钢厂的批量生产的供需矛盾,尚未得到有效的解决。另外,国外模具钢材近年来相继在国内建立了销售网点,但因渠道不畅、技术服务支撑薄弱及价格偏高、外汇结算制度等因素的影响,目前推广应用不多。 模具加工的辅助材料和专用技术近年来虽有所推广应用,但未形成成熟的生产技术,大 多仍还处于试验摸索阶段,如模具表面涂层技术、模具表面热处理技术、模具导向副润滑技术、模具型腔传感技术及润滑技术、模具去应力技术、模具抗疲劳及防腐技术等尚未完全形成生产力,走向商品化。一些关键、重要的技术也还缺少知识产权的保护。 我国的模具标准件生产, 80年代初才形成小规模生产,模具标准化程度及标准件的使用覆盖面约占 20%,从市场上能配到的也只有约 30个品种,且仅限于中小规格。标准凸凹模、热流道元件等刚刚开始供应,模架及零件生产供应渠道不畅,精度和质量也较差 。 具工业产业组织结构现状 我国的模具工业 相对较落后,至今仍不能称其为一个独立的行业。我国目前的模具生产企业可划分为四大类:专业模具厂,专业生产外供模具;产品厂的模具分厂或车间,以供给本产品厂所需的模具为主要任务;三资企业的模具分厂,其组织模式与专业模具厂相类似,以小而专为主;乡镇模具企业,与专业模具厂相类似。其中以第一类数量最多,模具产量约占总产量的 70%以上。我国的模具行业管理体制分散。目前有 19个大行业部门制造和使用模具,没有统一管理的部门。仅靠中国模具工业协会统筹规划,集中攻关,跨行业,跨部门管理困难很多。 模具适宜于中小型企业组织生产,而 我国技术改造投资向大中型企业倾斜时,中小型模具企业的投资得不到保证。包括产品厂的模具车间、分厂在内,技术改造后不能很快收回其投资,甚至负债累累,影响发展。 虽然大多数产品厂的模具车间、分厂技术力量强,设备条件较好,生产的模具水平也较高,但设备利用率低。 我国模具价格长期以来同其价值不协调,造成模具行业 “ 自身经济效益小,社会效益大 ” 的现象。 “ 干模具的不如干模具标准件的,干标准件的不如干模具带件生产的。干带件生产的不如用模具加工产品的 ” 之类不正常现象存在。 4 模具的发展趋势 具 向集成化、三维化、智能化和网络化方向发展 ( 1)模具软件功能集成化 模具软件功能的集成化要求软件的功能模块比较齐全,同时各功能模块采用同一数据模型,以实现信息的综合管理与共享,从而支持模具设计、制造、装配、检验、测试及生产管理的全过程,达到实现最佳效益的目的。如英国 实体几何造型、复杂形体工程制图、工业设计高级渲染、塑料模设计专家系统、复杂形体 术造型及雕刻自动编程系统、逆向工程系统及复杂形体在线测量系统等。集成化程度较高的软件还包括: 内有上海交通大学金属塑性成型有限元分析系统和冲裁模 京北航海尔软件有限公司的 林金网格模具工程研究中心的冲压模 统等。 ( 2)模具设计、分析及制造的三维化 传统的二维模具结构设计已越来越不适应现代化生产和集成化技术要求。模具设计、分析、制造的三维化、无纸化要求新一代模具软件以立体的、直观的感觉来设计模具,所采用的三维数字化模型能方便地用于产品结构的 具可制造性评价和数控加工、成形过程模拟及信息的管理与共享。如 软件具备参数化、基于特征、全相关等特点,从而使模具并行工程成为可能。另外, 司的 日立造船的 进行交互式 3D 型腔、型芯设计、模架配置及典型结构设计。澳大利亚 司的三维真实感流动模拟软件 经受到用户广泛的好评和应用。国内有华中理工大学研制的同类软件 郑州工业大学的 面向制造、基于知识的智能化功能是衡量模具软件先进性和实用性的重要标志之一。如 司的注塑模专家软件能根据脱模方向自动产生分型线和分型面,生成与制品相对应的型芯和型腔,实现模架零件的全相关,自动产生材料明细表和供 工的钻孔表格,并能进行智能化加工参数设定、加工结果校验等。 ( 3)模具软件应用的网络化趋势 随着模具在企业竞争、合作、生产和管理等方面的全球化、国际化,以及计算机软硬件技术的迅速发展,网络使得在模具行业应用虚拟设计、敏捷制造技术既有必要,也有可能。美国在其 21世纪制造企业战略中 指出,到 2006年要实现汽车工业敏捷生产 /虚拟工程方案,使汽车开发周期从 40个月缩短

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号