车辆液压辅助动力系统设计

46页 22000字数+说明书+任务书+开题报告+4张CAD图纸【详情如下】

中文封面.doc

中期检查表.doc

任务书.doc

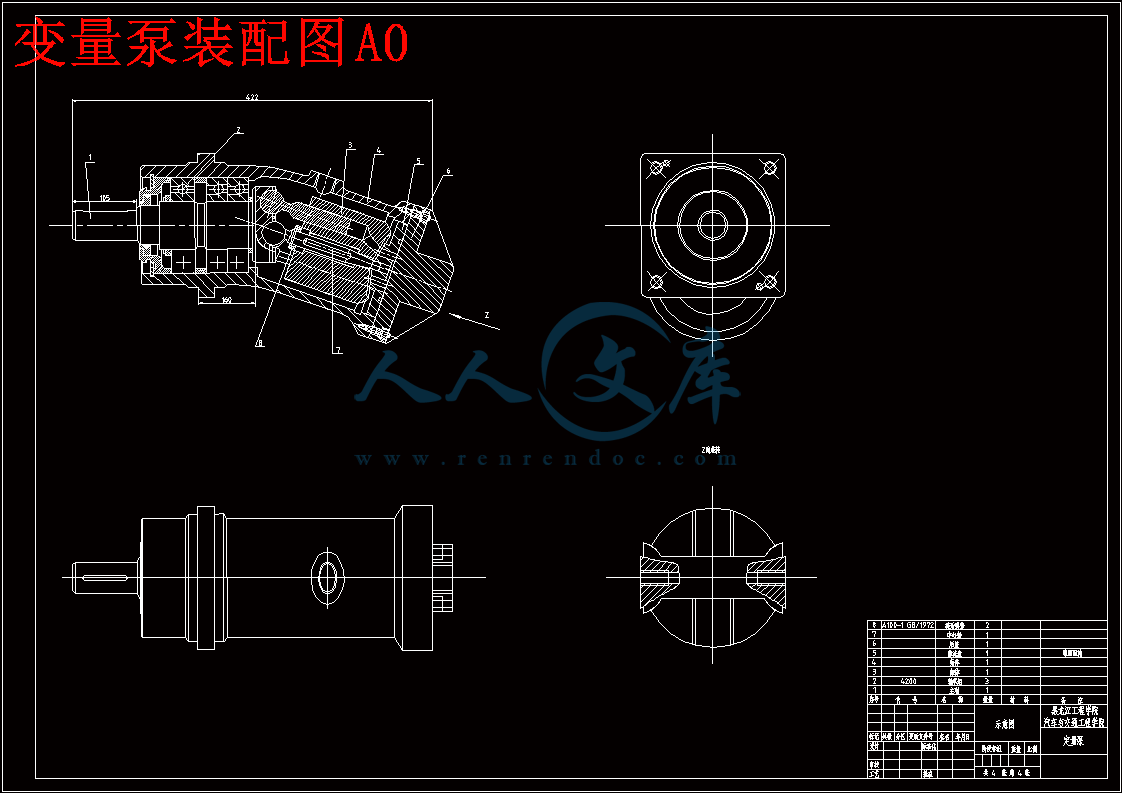

变量泵装配图A0.dwg

封皮.doc

指导记录5份.doc

摘要.doc

目录.doc

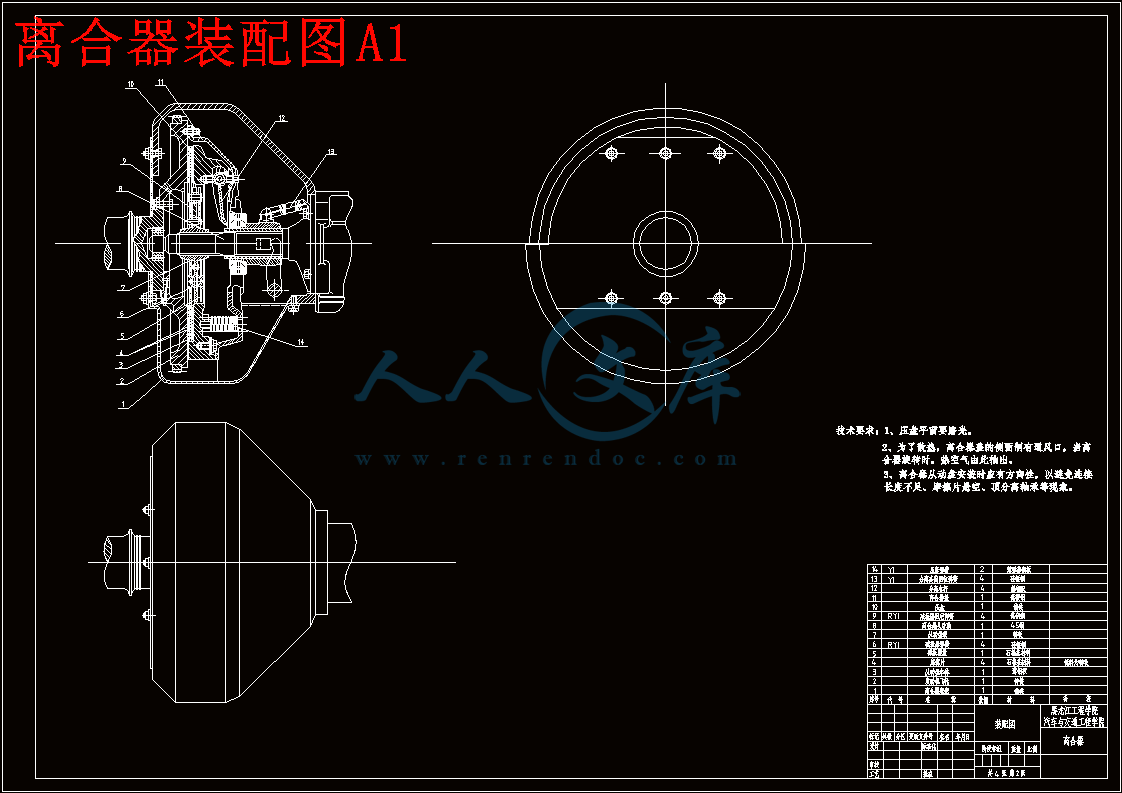

离合器装配图A1.dwg

答辩相关材料.doc

系统图装配图A0.dwg

英文封面.doc

蓄能器A1.dwg

论文封皮.doc

车辆液压辅助动力系统设计开题报告.doc

车辆液压辅助动力系统设计论文.doc

过程管理封皮.doc

题目审定表.doc

目 录

摘要………………………………………………………………………………………Ⅰ

Abstract……………………………………………………………………………………Ⅱ

第1章 绪论………………………………………………………………………………1

1.1汽车工业发展所面临的问题………………………………………………………1

1.1.1能源问题…………………………………………………………………1

1.1.2环保问题…………………………………………………………………1

1.2节能环保汽车的发展情况………………………………………………………2

1.2.1 总体发展思路……………………………………………………………2

1.2.2 国外发展情况……………………………………………………………2

1.2.3 国内发展情况……………………………………………………………4

1.3液压节能驱动技术在汽车上的应用……………………………………………5

1.4液压节能驱动技术的发展前景 ………………………………………………5

第2章 车辆液压节能驱动系统工况分析………………………………7

2.1 液压系统的设计要求……………………………………………………………7

2.2 工况分析…………………………………………………………………………7

2.2.1 例子………………………………………………………………………7

2.2.2 测定结果分析……………………………………………………………8

2.3制动系统的性能要求………………………………………………………… 9

2.4本章小结…………………………………………………………………………10

第3章 车辆液压节能驱动系统方案设计……………………………………11

3.1节能驱动系统方案确定…………………………………………………………11

3.1.1 液压复合驱动系统的组成………………………………………………11

3.1.2 液压复合驱动系统的工作原理…………………………………………11

3.1.3功能描述……………………………………………………………12

3.1.4车辆的控制方法…………………………………………………………13

3.2 二次调节静液传动系统简介…………………………………………………14

3.3 本章小结………………………………………………………………………14

第4章 驱动系统设计…………………………………………………………16

4.1 蓄能器的工作原理及参数计算(NXQ系列蓄能器)…………………………16

4.1.1 蓄能器的工作原理………………………………………………………16

4.1.2 参数计算…………………………………………………………………17

4.1.3 蓄能器的校核……………………………………………………………23

4.2 定量泵/定量马达的计算………………………………………………………24

4.3液压系统的关键零件……………………………………………………………26

4.3.1电磁阀……………………………………………………………………26

4.3.2滤清器……………………………………………………………………27

4.4 本章小结…………………………………………………………………………28

第5章 传动装置设计………………………………………………………………29

5.1 概述……………………………………………………………………………29

5.1.1 离合器简介………………………………………………………………29

5.1.2 任务与性能………………………………………………………………29

5.2 关键部件设计…………………………………………………………………29

5.2.1 离合器的要求……………………………………………………………30

5.2.2 离合器结构的选择………………………………………………………30

5.3 离合器的设计计算………………………………………………………………31

5.3.1 离合器主要参数的选择…………………………………………………31

5.3.2离合器基本参数的校核及优化…………………………………………33

5.3.3 扭转减振器……………………………………………………………35

5.3.4 离合器的操纵机构……………………………………………………36

5.3.5 离合器的结构元件……………………………………………………38

5.4 本章小结…………………………………………………………………………39

结论…………………………………………………………………………………………40

参考文献…………………………………………………………………………………41

致谢…………………………………………………………………………………………42

摘 要

目前,减少车辆的油料消耗和废气排放量是车辆节能和环境保护的一个迫切问题。为了减少城市内交通车辆的耗油量和所排放的废气,将车辆制动等过程中转变为热能的动能加以回收利用是一个值得研究的问题。

本设计属于再生制动能量的研究范围,研究以汽车减速及制动能量回收再利用为目的的液压节能驱动系统。本系统由液压技术、传动技术、控制技术相结合实现车辆的低油耗、低排放,并有效地提高车辆的动力性能,是现有汽车节能、环保的重要途径。

本系统采用定量泵/马达,气囊式蓄能器为能量转换及贮存部件,实现制动时的动能回收和启动加速的液压能回馈。

系统中,车辆的加速与减速通过改变泵/马达的使用功能来实现,加速时,泵/马达作为马达使用,制动时,作为泵用。因此,配有该系统的车辆,即可以回收动能,还能够再利用这些能量进行加速、启动。而能量回收的关键技术是如何将制动时的能量加以保存,也就是能量回收系统的设计。在本设计中,系统采用的是液压蓄能器。

本文针对城市公交车辆研究的能量回收系统可望达到较高的节能效果,具有较高的经济效益和社会效益。

关键词:公交车;节能;泵/马达;动能;蓄能器

ABSTRACT

Today it becomes very urgent problems to reduce fuel consumption and exhaust gases from road vehicles for environmental protection. In order to reduce fuel consumption and exhaust gases from road vehicle, the kinetic energy that might otherwise be lost as heat during vehicle braking might be received and used.

This design belongs to the research of the third aspect, the compound drive system is used to regenerate the loss energy. The low oil consumption and low bleeder of vehicle are achieved by using of transmission, hydraulic power control. And the compound drive system works harmoniously with engine to raise the motive capability effectively. It is the important way of automobile saving energy and environmental protection.

Hydraulic pump/motor and hydraulic accumulation are used to transform a store energy, therefore it can regenerate the loss energy during vehicle braking and use this energy when automobile is in acceleration state.

In this system, both driving and braking torque of the vehicle are controlled by a pump/motor. The pump/motor is used as a motor during the vehicle acceleration and as a pump when the vehicle being on braking. As a result, the vehicles with this system can not recover the kinetic energy from moving object but also use the energy at braking, namely the design of energy recovery system. In this design, the energy recovery system uses a hydraulic accumulator.

This system is expected to reduce fuel consumption, especially compared with vehicle without this system. It will bring extremely high economic and social benefits .

Key words: City bus; Energy Saving; Hydraulic pump/motor; Hydraulic power; Accumulator

第1章 绪 论

随着国民经济的迅速发展,汽车成为重要的交通工具已越来越广泛的运用于日常生活中。但其所带来的问题也是不容忽视的。首当其冲的便是能源的过度消耗和环境的污染问题。本章主要介绍了汽车面临的问题及解决办法,并介绍了新型节能汽车的国内外发展情况。

1.1 汽车工业发展所面临的问题

汽车是重要的交通工具,是科学技术发展水平的标志。汽车工业是国民经济的支柱产业,对社会的经济建设和科学技术的发展起着重要推动作用。另外,汽车也是社会物质生活水平的标志。自第一辆汽车18“年问世以来至今己100多年,汽车工业从无到有,迅猛发展,产量大幅度增加,技术日新月异。目前全世界汽车的保有量已超过5亿辆。虽然汽车工业发展良好,前景光明,但也面临着不少问题急待解决。传统的汽车驱动系统多采用机械操作系统,在汽车刹车、怠速和下坡时会损失大量的能量。而大量能量的损失会导致一系列问题[1]。

1.1.1 能源问题

近年来,能源问题的阴影己笼罩着全世界,能源问题已成为世界各个国家共同关注的焦点问题。自1972年第一次石油危机以来,在世界范围内接连发生了第二次和第三次石油危机,再加上世界主要产油地区——海湾地区战火不断,极大的影响了世界石油供应。能源问题己成为关系国家经济命脉的头等重要问题。如何有效的利用能源己成为世界科学家与工程师们普遍关注的问题。与其它国家相比,正处于发展中的我国的能源消耗巨大,平均以每年3%的速度递增。

1.1.2 环保问题

无独有偶,与能源危机相伴而来的是环保问题。当今世界是和平与发展的年代,在总体和平的背景下,各国经济情况较好,物资生活水平迅速提高。可是,随着国民经济的迅速发展,大量人为排放的废水废气、噪音、无节制地取用地下水、没有计划的开发资源已严重破坏了自然界的生态平衡,酸雨、洪涝、干旱、各种罕见疾病等如洪水猛兽般不断出现,对人们的日常生活带来严重的影响,环境保护成为社会日益关注的问题。

在我国,据国家环境监测机构对全国1999年各大中城市环境污染所做的报告显示:在被调查的338个城市中,只有33.1%的城市的空气状况满足国家空气质量二级标准,另外66.9%的城市超过国家空气质量二级标准。在这中间,还有137个城市超

1.3 液压节能驱动技术在汽车上的应用

车辆行驶过程中,按着起步、加速、匀速、减速和制动等工况循环交替地工作。 车辆在减速、制动工况,实质上是将其在上一工况行驶中具有的机械能借助空气阻力、道路阻力、制动器以及发动机制动予以吸收。这一工况不仅使机械能量被浪费掉,制动系统磨损,而且,发动机处于强推怠速工况,燃烧及排放恶化。

车辆在加速与上坡工况,发动机处于大负荷甚至超负荷状态,混合气浓度大,耗油量加大且燃烧不完全现象加剧。导致油耗大且加剧环境噪声与废气污染。

起步工况,车辆状态由静到动,由于惯性载荷大(尤其对大、中型车辆),导致耗油多,冲击力大。在汽车的减速及制动过程中若减速度大于车辆在该车速、环境、路况下自由滑行的减速度,则该过程中即有可回收利用的惯性能量(通过发动机制动、制动器制动所消耗的能量)。

由上述分析可见,如果将车辆在减速制动工况损失的机械能加以回收,使发动机处于正常的怠速工况:然后在车辆起步、加速、爬坡等工况子以释放,帮助发动机工作,使发动机更长时间处于经济工况下运转。这样不仅可以节约油料,提高动力性,减少装车功率,延长车辆使用寿命,而且还可以减低噪声和废气对环境的污染。

1.4 液压节能驱动技术的发展前景

液压混合动力技术是指在不改变传统客车底盘结构和发动机的前提下,通过在底盘上加装一套液压再生驱动总成,使大部分通常被浪费掉的制动能量有效回收储存、并利用在车辆起动和加速上,从而达到节约燃油、降低排放、减少发动机和制动器磨损的作用。

产品特点和优势:减少30%(最高可达42%)的燃油消耗;减少50%的尾气排放;减少80%的制动维修费用;减少50%的发动机磨损;增加50%的制动力;增加40%的加速力;减少50%的运行费用;价格便宜,整车成本增加不超过30%;维修保养操作简便,一般车辆维修厂均可对该产品进行维修保养

技术创新性:液压装置上,采用新的液压网络节能理论新的节能控制策略该总成采用国际标准工业通讯CAN总线进行计算机智能控制。

市场现状和前景:液压再生能量驱动装置具有很广阔的市场切入面,具有投入小,见效快的特点。既可以对在用车进行改造,也可以作为新车的一个可选择的配置直接装备在新车上。对在用车进行改造的主要产业链群体为各地公交运营公司,而装备于新车的主要产业链群体是客车生产厂家和底盘生产厂家。以北京公交为例,北京公交目前拥有公交运营车辆1万8千多辆,每年燃油费用高达10亿元人民币,如果全部安装上液压再生驱动总成,每年可为公交节省3-4亿元的燃油费用。如果推广至全国,市场前景将相当可观。

另外,再加上系统的节能与环保方面的优势,更是能给社会带来巨大的经济效益和社会效益。 液压系统的设计有着明确的规范和要求,而对整个系统所进行的工况分析是必不可少的。只有在明确系统的工作情况后才能进行具体的改造和设计。本章主要介绍了汽车的工作情况及各方面的性能要求,以便设计参考。

2.1 液压节能驱动系统的设计要求

设计液压系统时,首先要明确主机对液压系统的要求,具体包括[4]:

1、主机的动作要求 是指主机的哪些动作要求用液压传动来实现,采用哪种类型的执行元件,各执行元件间的动作循环及其动作时间是否需要同步,互锁等。

2、主机的性能要求 是指主机对采用液压传动的各执行机构在力和运动方面的要求。各执行机构在各工作阶段所需的力和速度的大小,调速范围,速度的平稳性,动作周期等方面都必须有明确的数据。对要求高精度,高生产力及自动化程度高的主机,还要提出静,动态指标的要求。

3、主机的使用条件和工作环境 如环境温度的变化范围,作业场地等情况,灰尘状况等;周围有无易燃物质和腐蚀气体等,也应加以注意。

4、其他要求 如液压装置在重量,外行尺寸等方面的限制以及经济性,耗能方面的要求。

2.2 工况分析

液压系统的工况分析就是分析设备在工作过程中,其执行元件的负载和运动之间的变化规律。在此基础上,绘制出负载循环图和速度循环图。工况分析包括负载分析和运动分析。 电磁阀是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。电磁阀用于控制液压流动方向,机械装置一般都由液压钢控制,所以就会用到电磁阀。电磁阀的工作原理,电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来挡住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动[9]。

在本液压系统中,液压泵/马达的蓄能与能量释放功能转换必须由电磁阀及相应的辅助装置实现,本系统采用2W-B系列电磁阀,该阀体积紧凑,可简便阀体的拆装, 电器接线空间大,安装配线容易,由于阀体流道采用特殊结构设计,因而内部阻抗小,可减少内部压力损失,使能源效率提高,并且符合节省能源的潮流。

而且内阻抗小,使压力降减低,液压油之温度亦相应降低,使液压油较不易变质,液压油寿命延长,减少液压油更换费用,机器本身亦不会因为受到热量之影响而导致加工精度误差甚至变形。电磁线圈的固定螺帽具有特殊防松设计,可防止因机器产生共振而发生电磁线圈脱开。 附加低冲击电压型的线圈,可确保电气系统的安全性。外观如图4.3。 本章主要介绍液压驱动系统传动系统部分,主要元件是离合器。本章对离合器的结构、工作原理及各项指标的确定均作了详细的阐述和设计,并对其结构元件的材料作了必要的规定。

5.1 概述

5.1.1 离合器设计

离合器装在发动机与变速器之间,汽车从启动到行驶的整个过程中,经常需要使用离合器。它的作用是使发动机与变速器之间能逐渐接合,从而保证汽车平稳起步;暂时切断发动机与变速器之间的联系,以便于换档和减少换档时的冲击;当汽车紧急制动时能起分离作用,防止变速器等传动系统过载,起到一定的保护作用。离合器类似开关,接合或断离动力传递作用,因此,任何形式的汽车都有离合装置,只是形式不同而已。

目前,汽车离合器操纵形式有拉线和液压式两种,轿车多用液压操纵式,它具有噪声小、省力、平稳、布置方便的优点,由总泵、分泵、软管、踏板等组成。当驾车者踩下离合器踏板时,推杆推动总泵活塞使油压增高,通过软管进入分泵,迫使分泵拉杆推动分离叉,将分离轴承推向前;当驾车者松开离合器踏板时,液压解除,分离叉在回位弹簧作用下逐渐退回原位,离合器又处在接合状态[11]。如图5.1。 现在,电子技术也进入了离合器系统。一种由控制单元(ECU)控制的离合器已经应用在多款的轿跑车上。其ECU汇集油门踏板、发动机转速传感器、车速传感器等信号,驱动伺服马达机构施行自动变速。

5.1.2 任务与性能

分离装置实现可逆向动力传递,在车辆减速制动工况将底盘的动能向泵/马达传递(即作为泵的动力源),在起动及加速工况将液压马达输出的动力传递给传动轴与发动机一同驱动车辆行驶或起步。要求其工作过程中的动力输出特性及可靠性与该车发动机相匹配,同时自身具备动力离合机构。

5.2 关键部件设计

本节主要根据系统要求对离合器提出了相应的要求,并对离合器的结构选择做了一定的规定。

5.2.1 离合器的要求

本系统所用离合器主要用于主从动部分在同轴线上传递运动和动力时实现结合或分离功能的装置。它与汽车传动系所用离合器有相似之处,它应满足下列基本要求:

1、离、合迅速,平稳无冲击,分离彻底,动作准确可靠。

2、结构简单,重量轻,惯性小,外形尺寸小,工作安全,效率高。

3、结合元件耐磨性高,使用寿命长,散热条件好。

4、操作方便省力,制造容易,调整维修方便。

此外,在设计离合器时还需要考虑离合片的分离机构,此机构在离合器需要分离时能提供一定的外力使其能快速可靠地分离[12]。

5.2.2 离合器结构的选择

选择离合器的依据主要有原动机的类型、载荷的大小和性质、环境条件以及对离合器的工作要求和使用特点等。其主要包括以下几方面;离合器的选择、操作方法的选择、结合方法的选择、缸体运动状态的选择。

1、离合方式

离合器按其离合方法的不同分为操纵离合器和自动离合器。鉴于本系统离合器分离频繁,且系统由计算机控制。与驾驶员无关,本系统采用自动离合器。

2、操纵方式

离合器按其操纵方法的不同可分为机械操纵式、液压操纵式、气压操纵式和电磁操纵式。机械操纵离合器一般由人力操纵,不适合自动操纵。电磁操纵离合器对环境要求高,发热量大,也不适合本系统。气压操纵离合器和液压操纵离合器都可基本满足本系统要求。但与气压操纵离合器相比,液压式离合器具有更大的单位容积扭矩,具有传递扭矩大、体积小的特点。而且液压式离合器可以无冲击,平稳的起动与换向。

3、结合元件

离合器的结合元件主要有嵌合式和摩擦式。其中,嵌合式离合器结构简单,传递扭矩大,主从动轴可同步转动,尺一寸小。但啮合时有刚性冲击,只能在静止或量轴差速不大时接合,这显然不适合本系统的要求。摩擦式离合器离合较平稳,过载时可自行打滑,这对于保护系统的主要元件十分有益。所以,本系统选用摩擦时离合器。

对摩擦式接合元件材料的选择需考虑:

1、具有高而稳定的摩擦系数。对于干式摩擦片一般要求摩擦系数值的波动量不超过正常平均值的士15%。对于湿式摩擦片摩擦系数值的波动不应超过士20% ;

2、有足够的强度和良好的耐磨性;

3、耐热性好,热容量大,能经受较高的温度而无明显的变形或引起材质的改变;

4、工艺性好,摩擦时无噪音、无振动、无异味、无污染,成本低[13]。

5.3 离合器的设计计算

本节主要介绍了离合器各主要参数的计算方法,而且对各主要部分如扭转减振器、操纵机构等元件进行了简要的说明并提出了必要的要求。

5.3.1 离合器主要参数的选择

1、静摩擦力矩的计算

摩擦式离合器是靠离合器的摩擦面间的摩擦力矩来传递转矩的,离合器的静摩擦力矩根据摩擦定律可表示为:

参考文献

[1]黄德中.汽车液压或电力复合驱动系统及展望:节能技术1993.05.

[2]陈礼攀,杜爱民,陈明.汽车节能技术:人民交通出版社,2005.05.

[3]刘宏新.汽车电控液压复合驭动系统研究:东北农业大学.

[4]齐晓杰 安永东 王祥之,汽车液压、液力与气压传动,化学工业出版社,2009

[5]赵春涛,姜继海.二次调节静液传动技术在城市公交车辆中的应用:汽车工程2001年第6期.

[6]杨位钦,谢锡棋.自动控制原理:电子工业出版社,2003.3.

[7]陆元章.液压系统的建模与分析:上海交通大学出版社,2002.12.

[8]顾瑞龙.控制理论及电液控制系统:机械工业出版社,2004.8.

[9]成大先.机械设计手册(第一卷),(第三卷):化学工业出版社,2003.12.

[10]李玉琳.液压元件与系统设计:北京航空航天大学出版社,2004.3.

[11]许福玲,陈尧明.液压与气压传动:华中科技大学.

[12]王春行.液压控制系统.甘肃工业大学.

[13]西南交通大学学报.2003.06.

[14]李福义.液压技术与液压伺服系统.哈尔滨工程大学出版社,2002.12.

[15]李壮云.液压元件与系统:机械工业出版社,2002.12.

[16]陈家瑞.汽车构造:机械工业出版社,2005.8.

[17]李乃朝“离子交换膜燃料电池汽车”电化学1997.02.

[18]刘振文. 汽车电器与电子技术:人民交通出版社,1998.06.

[19]成达先.机械设计手册:机械工业出版社,2002.04.

[20]TI Microcontroller Based Data Acquosition Using the TLC2543 12-Bit Serial-out ADC SLAA012.

[21]JOHNSONJE.Electrohydraulic servo Systems,Published by the Editovs of hydraulics£Pneumaeics Magazine 1973

[22] Buchwald.G. Christensen.H. Larsen.P. Sum Pedersen Improvement of city bus fuel economy using ahydraulic hybrid propulsion system-A theoretical and experiment study 1979

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号