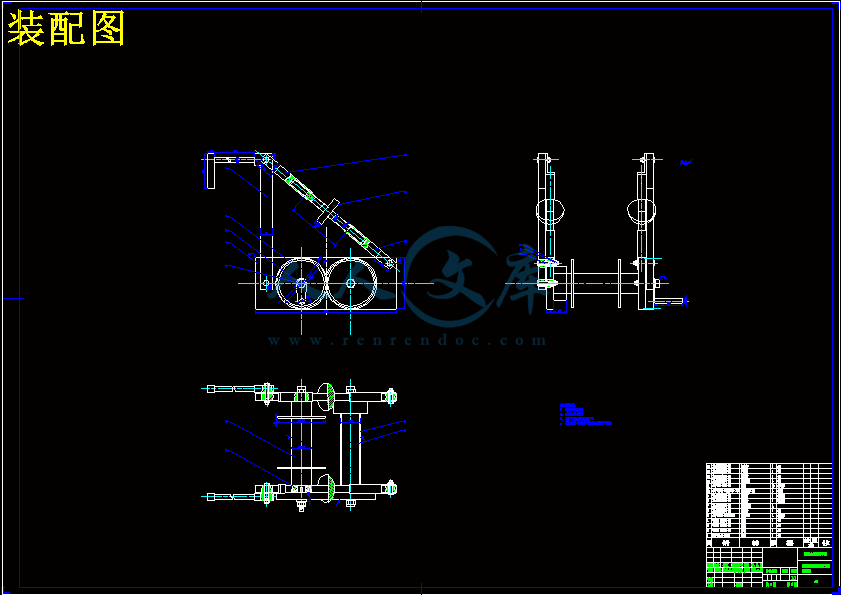

高层建筑逃生装置设计

34页 12000字数+说明书+8张CAD图纸【详情如下】

上连杆.dwg

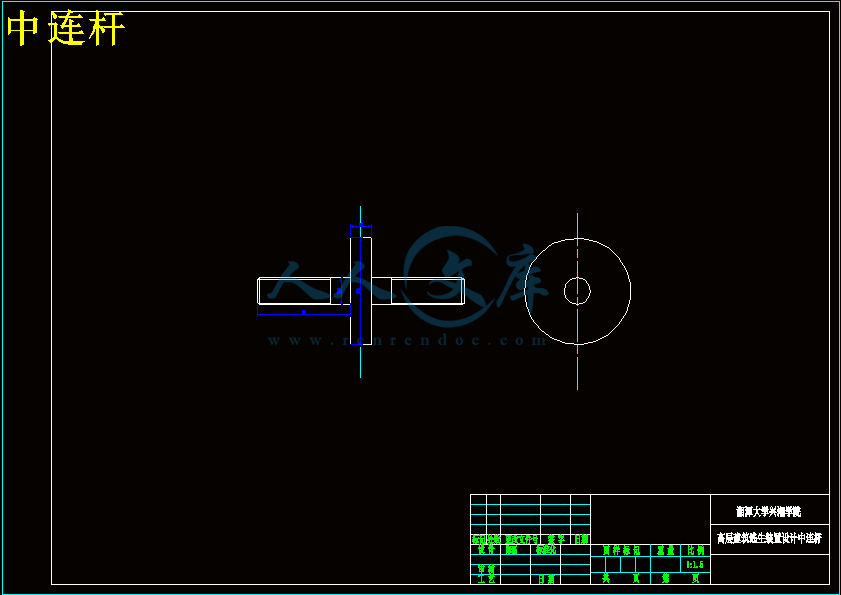

中连杆.dwg

主动轴.dwg

从动轴.dwg

摇杆.dwg

板件.dwg

装配图.dwg

高层建筑逃生装置设计说明书.doc

齿轮.dwg

目录

摘要1

Abstract2

1 绪论3

1.1 设计背景3

1.2 国内外研究概况3

1.3高层逃生装置的主要类别3

2 方案设计与选定 6

2.1 方案构设6

2.1.1 方案一6

2.1.2 方案二9

2.1.3 方案三11

2.2 方案的比较与选择12

3 装置零部件设计13

3.1 轴的设计13

3.1.1 轴的概述13

3.1.2 主动轴的设计14

3.1.3 从动轴的设计15

3.2 齿轮的设计16

3.2.1 齿轮的概述16

3.2.2 齿面接触疲劳强度和齿根弯曲强度设计16

3.3 棘轮的设计20

3.3.1 棘轮的概述20

3.3.2 棘轮的设计21

3.4 其他零部件的设计选择22

3.4.1 标准件的选择22

3.4.2 安全座椅的选择23

3.4.3 挂钩的设计24

4 计算和验证24

4.1 静力学平衡计算25

4.2 绕绳的计算26

4.3 速度计算26

结论29

致谢30

参考文献31

摘要

本文从开始介绍了高楼逃生装置的背景和研究意义,并对现有的一些高楼逃生装置进行了分析和对比,发现大多数的装置有成本高、机构复杂、安全系数低等一些不足之处。本设计根据机械创新理论,设计出一种基于负反馈闭环系统的高楼逃生装置,该装置具有成本低、操作简单、安全系数高、纯机械无电气结构等优点,最后通过对设计机构的零部件进行计算,得出整个机构的图形,在多次试验和计算之后,确定了不论是小孩还是老人都能从高楼平安降落到地面,达到了本次设计的目的。

关键词 高楼火灾逃生器;机械创新理论;往复;可控

Abstract

Firstly,this paper describes the background and significance of tall building escape device.And some of the existing tall building escape devices are analyzed and compared,most of the devices are costly, complex organization, the safety factor and low number of shortcomings are found. The design applied theory of inventive problem solving. To design a negative feedback loop system based on tall building escape device. The device has many advantages such as low cost, simple operation, high safety factor, purely mechanical no electrical structure. Finally, the components of the calculated design agency .The graphics get in the whole body ,after many tests and analysis, determining whether children or the elderly can safely descend to the ground from high buildings. the purpose of this design has achieved.

Keywords Hige-rise escape machine for fire Machinery innovation theory Reciprocating

Controllable

第一章(绪论)

1.1设计背景

随着经济的快速发展,愈来愈多的楼房高度也随着经济的发展而成正比,由此而带来的安全问题也越来越严重,当灾难发生时,人们就会感觉手足无措,身陷绝望,于是如何帮助自救便成为了一个人们迫不及待去解决的问题,当发生灾难时,往往平常我们所用的电梯楼道已成为了摆设,那么我们该如何安全逃生呢?这种问题时有发生,而且很多人为此而丧生,在此情况下,高楼逃生装置便出现在人们的视野中,但是我们有没有发现很多装置都是非常的复杂难懂,难以操作,而这却违背了逃生所要求的简单便捷快速的理念,于是一种最基础最可靠的的装置便应运而生,那便是机械传动装置。

1.2当前国内外的研究概括

目前国内外高层逃生装置主要包括以下三类:

包角加手工式:该类装置通过改变轮与钢丝绳之间的包角进而改变两者之间的摩擦力,然后通过手控装置的自主调节来改变速度的大小,以达到降速的目的

间歇冲击式:此类装置是通过非连续性的冲击而造成能量的损失已达到能量守恒,以此来降低装置的速度。

液体流动阻尼式:该装置通过将人体的势能转换成液体的热能从而控制速度的大小,它不受负载的影响而能保持相对匀速。

(—)国内研究成果

高楼逃生装置的研发是一个比较热门的话题,诸如此类简介便利的装置是人们重点研究的对象。

目前国内的研究成果主要包括弹簧为核心的逃生装置,离心摩擦式高层逃生装置,流动液体阻尼式逃生装置等研究方案,还有包括巧力夹高楼自救逃生装置,小学生发明的高楼软体逃生装置,老人发明的高楼逃生桌等普通群众通过日常经验的生活累积而创造出的逃生自救方法。

(二)国外研究成果

日本研制出一种螺旋形室外楼梯,人员可以通过楼梯滑下,此装置结构简单,但占用空间太大,而且此装置不具备防烟防火的功效,一旦发生火灾时便不易进行人员疏散,并且此类装置由于长期置于室外而加大了维护难度,可想而知此种装置只适用于比较底的楼房而不适合高层建筑。

德国研制出一种由运载器,载人舱和齿轨组成的装置,此种装置安置在室外,可以达到250人每小时的救援能力,具有极高的效率而且很适合人员的疏散,但是此装置结构复杂,而且需要电力带动,难免会造成一些局限。

以色列发明了一种逃生器,他是有防火布做四面墙体,而复合底板则是由玻璃纤维和树脂制成,形成了一个具有5层而每层能容纳30人的折叠逃生舱,有两台柴油机为其提供动力,逃生舱逐层下降打开,当全部打开后,逃生者逐层离开。该种装置疏散效率高,而且稳定性好,主要针对超高层建筑,但是造价昂贵维护难度大,难以普及。

从上所述可以看出,人的落地速度在3m/s左右,小于一般要求的5m/s,人相当于从半米的高度跳下,因此由此逃生器逃生时下落速度是安全的。

因此,通过此高楼逃生器,人可以从20米高的楼层降落,下降速度小于5m/s,而且下落时间也只要几秒钟,为其他逃生人员逃生争取了很多的时间,实现了快速安全逃生的目的。由此可知本设计完全符合设计要求,能够实现高楼逃生。

另外,对于更高的楼层可以都将仰角调制左右,如果火情严重要求进一步缩短落地所需的时间则可将角度调制低于,但不得低于。因为在将角度调至低于后,落地速度将大于一般的安全速度,且刚开始的下落速度很大,一般人难以承受。另外由式(4.7),式(4.8)计算得,当楼层高于4层事需将仰角调制不小于,另外由于本设计是高楼火灾逃生器设计,高楼即高层建筑,按传统来说,一般9层以上,带电梯的楼宇被称为高楼。但在现代社会,由于高层建筑数量越来越多,高度也越来越高,对高楼又增加了新的定义,一般18层以上被称为高层建筑,所以按照此定义八层及以下的楼层以不在本设计讨论范围内,但为了使本设计适应面更宽,将讨论范围扩展到4层。具体角度调节只要旋转装配图中中连杆上的圆盘即可方便迅速的进行调节。 毕业设计是对我们知识运用能力的一次全面的考核,也是对我们进行科学研究基本功的训练,培养我们综合运用所学知识独立地分析问题和解决问题的能力,为以后撰写专业学术论文和工作打下良好的基础。本次设计的完成,也意味着大学最后一次作业的完成。这次设计范围较广,在设计的过程中,充分利用了以前所学习得东西,用到了机械原理,机械设计中的很多知识,也查阅了很多课外的资料。对丰富自己的知识有很大的作用。本次设计也是大学中最有价值的一次设计,涉及的知识也是以前的设计所不能比的,对以后步入社会也是一个很好的过渡过程,意义重大。

最后再对本设计总结一下,本装置利用逃生人员自重,通过机构的转换产生阻碍逃生人员自由下落的阻力,从而使逃生人员以安全的速度下落;通过绕绳层数的减少,使包角增加,从而阻力增加,使逃生人员有减速下落的过程,从而在到达地面时为安全速度;机构仰角大小可以调节。在轴二的粗糙度、安全绳的粗糙度、安全绳的直径发生改变时可以通过改变仰角的角度,使该装置仍然可以正常使用,从而适应了各种环境。该装置的可行性很高,适合面广,安全系数高,是高楼逃生的不错选择。

参考文献

[1] 甘永立.几何量公差与检测[M].上海:上海科学技术出版社,2010.

[2] 孙训方.材料力学[M].北京:高等教育出版社,2010.

[3] 王铎.理论力学[M].北京:高等教育出版社,2009.

[4] 任家隆,李菊丽.机械制造基础[M].北京:高等教育出版社,2009.

[5] 邱宣怀.机械设计[M].北京:高等教育出版社,2008.

[6] 张策.机械动力学究[M] .北京:高等教育出版社,2007.

[7] 范思冲,周建平,丛肇助.画法几何及机械制图[M].北京:机械工业出版社,2006.

[8] 姜勇.AutoCAD中文版机械制图基础培训教程[M].北京:人民邮电出版社,2006.

[9] 霍达.高层建筑结构设计[M].北京:高等教育出版杜,2004.

[10] 朱龙根.机械系统设计[M] .北京:机械工业出版社,2004.

[11] 吕广庶,张远明.工程材料及成型技术基础[M].北京:高等教育出版社,2001.

[12] 朱龙根.简明机械设计零件手册[M].北京:机械工业出版社 2000.

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号