新型能源汽车关键零部件研发

汽车转向器的设计

新型能源汽车关键零部件研发—汽车转向器的设计【优秀】【word+4张CAD图纸全套】【汽车车辆工程类】【毕业设计】

【带任务书6+开题报告+鉴定意见+评阅表+外文翻译】【36页@正文16300字】【详情如下】【需要咨询购买全套设计请加QQ1459919609】.bat

中期检查表.doc

任务书.doc

开题报告.doc

正文.doc

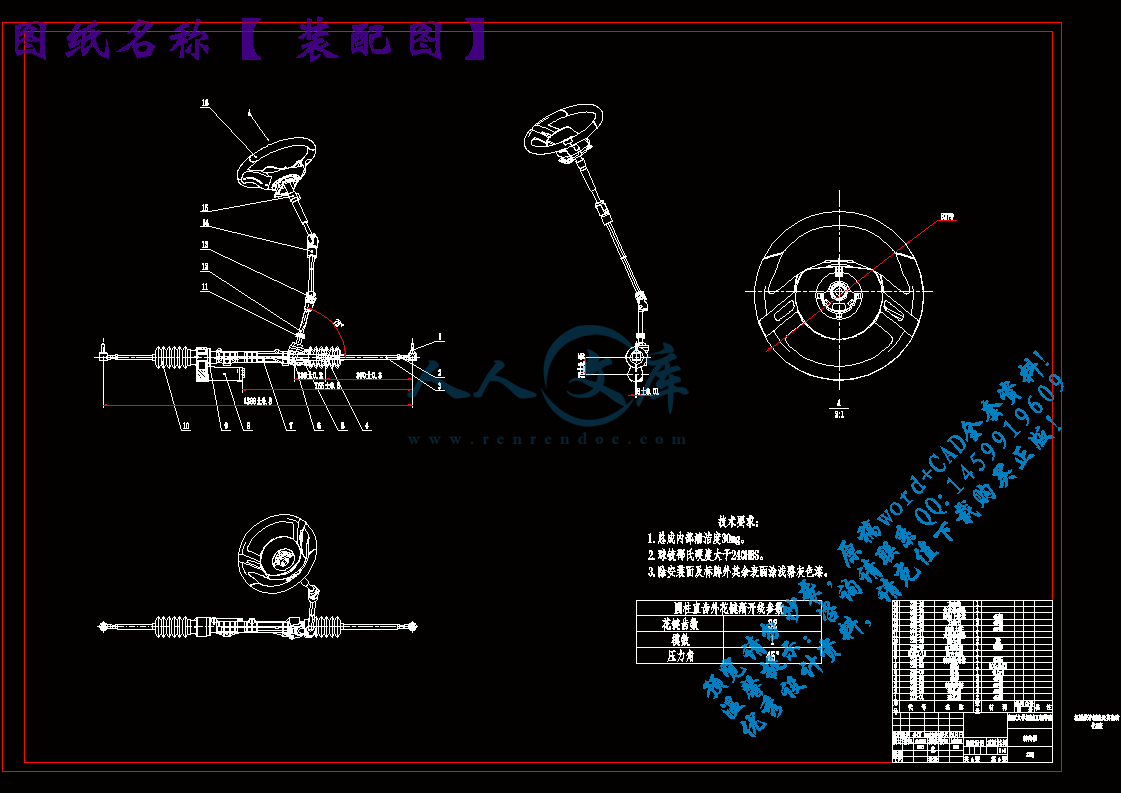

装配图.dwg

评阅表.doc

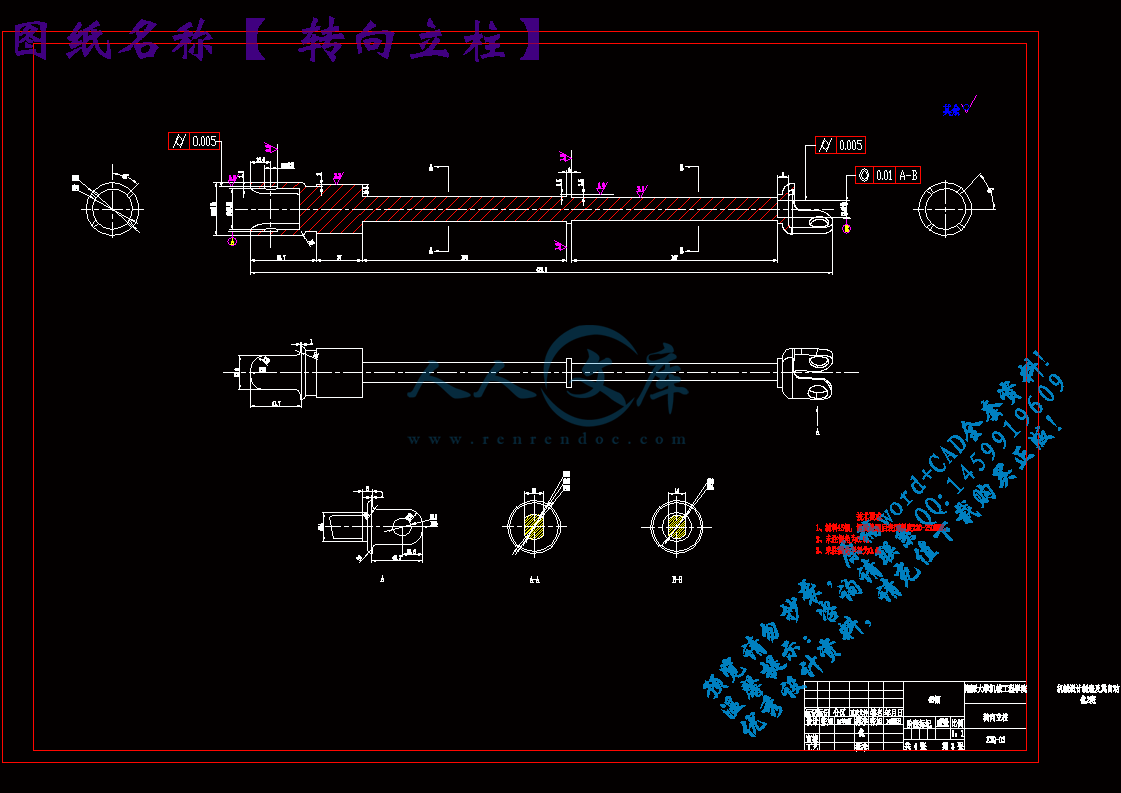

转向立柱.dwg

鉴定意见.doc

齿条.dwg

齿轮.dwg

湘 潭 大 学

毕业论文(设计)任务书

论文(设计)题目: 新能源汽车关键零部件研发

一、主要内容及基本要求

去相关企业现场调研参观考察和查阅相关文献资料,熟悉了解新能源汽车的发展现状,基本掌握电动空调、电动转向、电动制动器等电动化附件的原理,对其装置进行整体结构设计。

要求:

1、查阅相关资料,掌握本次设计和研究的具体内容;

2、设计参数,包括工作参数计算;

3、若干图纸;

4、撰写毕业设计说明书。

5、技术文献翻译,字数3000字以上。

二、重点研究的问题

新能源的关键零部件装置设计。

三、进度安排

序号各阶段完成的内容完成时间

1查阅资料、调研第1-2周

2开题报告、制订设计方案第3周

3方案(设计)第4-5周

4新能源的关键零部件装置设计第6-7周

5写出初稿,中期检查第8-9周

6修改,写出第二稿第10-11周

7写出正式稿第12-13周

8答辩第14周

四、应收集的资料及主要参考文献

陈文波. 我国新能源汽车的关键技术与发展瓶颈[J]. 交通标准化. 2011(19)

李钦军. 基于低碳经济背景下广州市新能源汽车产业发展政策研究[D]. 华南理 工大学 2012

高铭泽. 中国新能源汽车产业研究[D]. 吉林大学 2013

薛冬美. 我国新能源汽车产业发展战略研究[D]. 山西财经大学 2011

Lopez-Baldovin MJ,Gutierrez-Martin C,Berbel J.Multicriteria and Multiperiod Programming for Scenario Analysis in Guadalquivir River Ir-rigated Farming. Journal of the Operational Research Society . 2006

目 录

摘要I

Abstract:II

第1章 绪论- 1 -

1.1 本设计的研究背景- 1 -

1.2 课题研究目的与意义- 3 -

1.3 本设计的研究内容- 4 -

1.4 转向系统的要求- 4 -

第2章 汽车主要参数的选择- 6 -

2.1 汽车参数- 6 -

2.2 基本要求- 7 -

第3章 转向系分析- 8 -

3.1 转向操纵机构- 8 -

3.2 转向轴和转向管柱的结构设计- 8 -

3.3 转角及最小转弯半径- 10 -

第4章 转向系的主要性能参数- 12 -

4.1 转向系的效率- 12 -

4.2 转向器角传动比的选择- 13 -

4.3 转向器传动副的传动间隙△t- 14 -

4.4 转向器传动副的间隙调整- 15 -

4.5 转向盘的总转动圈数- 16 -

第5章 转向器设计与计算- 17 -

5.1 转向阻力矩- 17 -

5.2 汽车方向盘(转向盘)作用力- 17 -

5.3 角传动比与力传动比- 18 -

5.4 齿轮设计- 19 -

5.5 齿轮轴的设计- 23 -

第6章 转向传动机构设计- 24 -

6.1 转向传动机构原理- 24 -

6.2 转向梯形的布置- 25 -

6.3 转向梯形机构尺寸的初步确定- 25 -

6.4 梯形校核- 25 -

6.5 转向传送机构的臂、杆与球销- 26 -

6.6 转向横拉杆及其端部- 27 -

6.7 杆件设计结果- 28 -

第7章 其他零件的选择- 29 -

7.1六角螺栓的选择- 29 -

7.2弹簧的选择- 29 -

7.3垫圈的选择- 29 -

7.4油封的选择- 29 -

7.5滚动轴承的选择- 29 -

7.6推力轴承的选择- 29 -

结论- 30 -

参考文献- 31 -

致 谢- 32 -

附录 I 译文- 33 -

附录II 英文原文- 43 -

新型能源汽车关键零部件研发—汽车转向器的设计

摘要:伴随着全球能源的日趋紧张,生态环境的日益恶化,有关于新能源汽车开发和应用的问题逐渐成为各国汽车产业积极开拓和创新的焦点。全球汽车产业格局正面临第四轮重构,未来的汽车产品将朝着高效、安全、节能、环保、零污染、零排放的方向迈进,“新能源汽车”这一概念也随之成为业界关注的重点,成为各国在汽车产业方面竞相研发的目标。

本课题的设计题目是汽车转向器的设计。在本设计中,我选取的车型是五菱荣光2011基本版,以齿轮齿条转向器的设计的主要设计中心,一是转向系的总述;二是转向器的选择;三是齿轮与齿条合理的匹配,以达到转向器的合理传动比和强度的要求;四是梯形结构设计与优化。本设计利用转向盘的旋转带动传动机构的转向轴转向,通过万向传动装置带动转向齿轮轴旋转,转向齿轮轴和转向齿条相啮合,从而促使转向齿条做直线的运动,实现汽车的转向。这样的设计实现了转向器结构简单,轴向尺寸小,而且零件数目也少,从而达到汽车转向的灵敏性和稳定性的要求。计算主要进行了转向器齿轮齿条的设计计算与校核和对转向齿轮轴的设计校核,主要是采用汽车设计的经验参数和大学里所学机械设计中课程内容和汽车设计、汽车构造的理论进行设计,其结果基本满足强度要求,安全可靠。

关键词:汽车,电动助力,转向机构,齿轮齿条,转向梯形

The research and development of new?energy vehicle?key parts— The design of?steering gear?of automobile

Abstract:With the global energy is becoming more tense, the deterioration of ecological environment, about the new energy vehicle development and application problems gradually become the focus of national automobile industry to actively explore and innovation point. The global auto industry pattern is facing the fourth round of reconstruction, automobile products of the future will be more efficient, safe, energy saving, environmental protection, zero pollution, zero emission direction, the concept of "new energy vehicle" has become the focus of attention in this industry, become the world automobile industry to develop in the aspect of target.

A design of this project is to design a vehicle steering system. In this design, I select models is the WuLing glory 2011 basic version, with rack and pinion steering main design center is designed, one is the overview of steering system; two is the choice of mechanical steering gear and the rack; three is a reasonable match, in order to achieve reasonable sensor dynamic steering ratio and strength requirements; four is a trapezoidal structure design and optimization. Steering wheel rotary drive transmission mechanism of the steering shaft steering using this design, drives a steering gear shaft to rotate through the universal driving device, steering gear shaft and the steering rack meshed, prompting the steering rack linear motion, to realize auto. This design realizes the steering device has the advantages of simple structure, small axial size, and the number of parts is small, so as to achieve steering sensitivity and stability requirements. The calculation includes the calculation and checking of the steering rack and pinion steering gear shaft design, mainly using the machine learning experience in automotive design parameters and design in the university curriculum content and the car design, automotive structure theory is designed, and the results meet the strength requirements, safe and reliable.

Keywords: Car,?Elektroprivreda, Steering gear,?Rack and Pinion,?Steering trapezium

第1章 绪论

1.1 本设计的研究背景

汽车产业是推进我国国民经济快速发展的关键产业之一,是带动经济发展的龙头产业,可以说汽车工业是国民经济的支柱产业。汽车产业每增值 1 元,钢铁、水泥等上游产业和石化、汽车装饰等下游产业将分别增值 0.65 元和 2.63 元左右,并且该增长具有相对稳定性和持续性。中国汽车消费市场具有巨大的潜力:2009 年,我国汽车产、销量均突破 1000 万辆,超越美国成为了世界第一大汽车消费市场,2010 年汽车产、销量均超过 1800 万,中国卫冕汽车产、销第一大国。汽车产业的发展壮大对以内需主导的经济增长模式意义重大。

近几十年来,汽车制造业在国内得到了突飞猛进的发展,国内的各个自主品牌争先恐后的进行着科技的自主创新。近几年来,在许多国际车展中,国内的自主品牌也开始崭露头角,在汽车的创新、质量、制造工艺等方面得到了国内外的一致好评,但国内的汽车也还处于高速发展的阶段,与国外知名的汽车强国相比,还是有着很大的差异。

对于转向系统的定义,它是一套改变或者保持汽车行驶方向的机构,因此就要求它能对驾驶者的指令做到响应快、准、稳这三点,当在驾驶者松开方向盘的时候,应可以达到汽车自动回正的要求。

随着如今私家车越来越多,各式各样的档次的轿车进入了我们的生活中。快速且高效的生活节奏加上我们对高速度体验的向往,这就要求汽车车速的不断提高。但是由于汽车基数大而且交通越来越复杂,并且转向盘的操作频率是很高的,因此这就给我们的驾驶带来了极大的疲劳。

因此,快速发展汽车产业和不断增长的需求量以及对汽车更舒适安全的驾车体验要求,这就要求汽车转向系统能做到性能高而且成本低。

本课题以现在国产轿车最常用的齿轮齿条转向器为核心综合设计轿车转向机构。

1.1.1 国外研究现状

一些发达国家,对于新能源汽车产业非常重视,颁布了许多有利于新能源汽车产业发展的优惠政策,从而鼓励企业研发,刺激消费群体购买。新能源汽车产业是战略性新兴产业,国外一些发达国家正在努力地发展新能源汽车产业,从而使本国在国际新能源汽车市场中占有有利地位。

转向器是转向系的关键零件,电子技术在汽车中的广泛应用,使得转向装置的结构也发生了很大变化。从目前使用的普遍程度来看,主要的转向器类型有4种:有循环球式(BS型)、蜗杆销式(WP型)、蜗杆滚轮式(WR型)、齿条齿轮式(RP型)。这四种转向器,已经被广泛使用于汽车上。

据了解,在世界范围内,汽车循环球式转向器占45%左右,齿条齿轮式转向器占40%左右,蜗杆滚轮式转向器占10%左右,其它型式的转向器占5%。循环球式转向器一直在稳步发展。在西欧小客车中,齿条齿轮式转向器有很大的发展。日本汽车转向器的特点是循环球式转向器占的比重越来越大,日本装备不同类型发动机的各类型汽车,采用不同类型转向器,在公共汽车中使用的循环球式转向器,已由60年代的62.5%,发展到现今的100%了(蜗杆滚轮式转向器在公共汽车上已经被淘汰)。大、小型货车大都采用循环球式转向器,但齿条齿轮式转向器也有所发展。微型货车用循环球式转向器占65%,齿条齿轮式占35%。

在国外,循环球式转向器已经实现了专业化生产,同时以专业厂为主、大力进行研究与试验,大大提高了产品的质量和产量。在日本“精工”(NSK)公司的循环球式转向器就以成本低、质量好、产量大,逐步占领日本市场,并向全世界销售它的产品。德国ZF公司也作为一个大型转向器专业厂著称于世。它从1948年开始生产ZF型转向器,年产各种转向器200多万台。还有一些比较大的转向器生产厂,如美国德尔福公司SAGINAW分部;英国BURM#0;AN公司都是比较有名的专业厂家,都有很大的产量和销售面。专业化生产已成为一种趋势,只有走这条道路,才能使产品质量高、产量大、成本低,在市场上有竞争力。

齿轮齿条式转向器与循环球式转向器已成为当今汽车上主要使用的两种转向器;而蜗轮蜗杆式转向器与蜗杆销式转向器,正在逐步被淘汰或保留较小的地位。在小客车上发展转向器的观点各异,美国和日本重点发展循环球式转向器,比率都已达到或超过90%;西欧则重点发展齿轮齿条式转向器,比率超过50%,法国已高达95%。由于齿轮齿条式转向器的种种优点,在小型车上的应用(包括小客车、小型货车或客货两用车)得到突飞猛进的发展;而大型车辆则以循环球式转向器为主要结构。

1.1.2 国内研究现状

二十世纪八十年代,我国开始投入对新能源汽车的研究工作。新能源汽车产业是指将新能源汽车的研发、生产和运营系列化的行业,并且当今的形势下新能源汽车产业必将成为汽车产业的导向。1998年,政府相关部门组织清洁汽车行动,进行大规模的燃料替代计划,从而推动汽车能源的多样化。21 世纪初,我国开始加强对新能源汽车产业的发展,对混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车等新能源汽车进行投入研究。2001 年的“十五”、“863”科研项目中便包括了新能源汽车研究项目,与此同时混合动力汽车也逐渐地投入生产,并销售到市场中进行试用。在之后的五年中,我国对新能源汽车的研究有所突破并取得一定的成绩。2003 年至 2005 年,混合动力汽车逐渐被投入到武汉的公交车使用中。2006 年也成功地研发了混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车,2009 年颁布了《汽车产业调整振兴规划》,2010 年颁布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。而这些政策的出台对于我国新能源汽车产业的蓬勃发展起到了巨大的推动作用。在经过十多年的努力后,我国在新能源汽车的研究领域取得了显著的成效,并持续稳步发展。

近几十年来,蜗杆扇形齿轮转向器是最常用的汽车转向机构,这种形式的转向器的优点在于,在蜗杆与扇形齿轮之间嵌入有钢珠,从而很大程度上减少了能量的损失,使得驾驶汽车时比较的省力,它之后又变型得来一种叫做循环球式转向器,这种转向器优点突出,后来在轿车上得到了广泛的使用。

随着机械技术的不断发展,从70年代开始,一种名为齿轮齿条转向器兴起了并在后来很长的一段的时间里广泛的应用,它的组成部分有转向盘、转向轴、转向节、传动轴、转向器、转向杆和转向轮等。其实齿轮齿条转向器早在一个世纪以前就已经有了,只不过那时不是很完善,零件加工还是很粗糙。直到后来的汽车工程师理论化的计算并设计制造出精度非常高并且操纵起来也很省力的齿轮齿条机构,从而就正式的用到了轿车上。它的基本构造和蜗杆扇形齿轮等其它类型的转向机构相比较,转向直拉杆和转向节臂都得到了省略,取而代之的是转向横拉杆和转向梯形,这也就使得它的构件少而简单,大大增加了机构的传动效率,从而带来了很好的操纵稳定性和舒适性。它的基本原理是当驾驶员转动方向盘时,转向器的齿轮与齿条会紧密啮合,将转向轴的旋转运动转变为齿条的左右水平运动,通过转向拉杆和梯形臂带动车轮向左向右转动,从而控制汽车的行驶方向。

再随着时代的更新,汽车转向器走进了一种叫蜗杆一扇形齿轮型式的时代,但是相比齿轮齿条转向器,后者还是有很多优点可以沿用,因此很多设计者任然执着于不断的完善齿轮一齿条转向机构。后来随着材料技术得到了跨越性的发展,大大提高了齿轮一齿条转向器制造材料以及制造工艺,从而转向系的性能得到进一步的提高,因此人们逐渐发现了齿轮齿条转向机构的潜力和优点,又开始重视这种转向,因此许多汽车制造厂商又开始选择这种转向机构;直到如今,许多的轿车转向器都坚持采用齿轮齿条转向系。而随着汽车逐渐的大众化,逐渐的步入人们的日常生活,一些动力转向省力机构也被加装到了齿轮齿条转向系上,从而进一步提升了这一转向机构的优越性。

1.2 课题研究目的与意义

科技的进步和国际经济形势的变化对汽车乃至汽车转向器的生产和发展都产生了巨大的影响。尤其自西方国家实行石油禁运以来,世界经济形势遭受了巨大的冲击。而伴随着能源危机问题的日益突显,汽车工业得到发展方向也发生了很大变化。从汽车设计、制造到各总成部件的生产都随着能源危机的发生而变化,具体表现在能源消耗、材料消耗、操纵轻便等各个方面。

由于齿轮齿条式转向器的种种优点,其在小型车上的应用(包括小客车、小型货车或客货两用车)得到迅猛的发展,因此对于齿轮齿条转向器的研究就显得十分之必要。

1.3 本设计的研究内容

随着我国汽车工业的不断发展,汽车产品的设计、分析、实验、技术等都日益受到重视。题目所涉及到的知识都是有关于汽车机械设计的知识,所要求完成的零件的结构、设计、方法都具有很高的实用性,并且在相当长远的未来也是适用的。这些知识对于从事汽车技术工作的人都是很需要的,是他们进行工作和继续学习的基础。

本次设计的课题的设计目标参数来源于五菱荣光2011基本版汽车,设计此车的转向器。根据该车型对于市场的定位及对制造成本的考虑,同时参考同类车型的转向系统,将该车的转向系统设计为一款电动助力转向系统,对转向系统进行简单分析,并进行转向器零件设计、工艺性及尺寸公差等级分析,同时按以下几个方面对转向器及零部件进行设计方案论证:1、对所选的转向器总成进行剖析;2、利用所学的知识对总成中的零部件进行力学分析和分析;3、对分析中发现的不合理的设计进行改进。

参考文献

[1] 李仲生.机械设计基础[M].5版.北京:高等教育出版社,2006,112-189.

[2] 王望予. 汽车设计[M].4版.北京:机械工业出版社,2004,21-214.

[3] 陈家瑞.汽车构造[M].3版.北京:机械工业出版社,2009,87-115.

[4] 余志生.汽车理论[M].5版.北京:机械工业出版社,2011,56-238.

[5] 余志生. 汽车理论[M].5版.北京:中国测量出版社,2011,116-140.

[6] 吴宗泽.机械设计实用手册. [M].北京:化学工业出版社,2008,67-223.

[7] 刘鸿文.材料力学[M].5版.北京:高等教育出版社,2010,71-94.

[8] 祖业发.工程制图[M].重庆:重庆大学出版社,2001,97-137.

[9] 徐灏.机械设计课程设计手册[M].北京:机械工业出版社,12004,56-88.

[10] 吴宗泽. 机械设计课程设计[M].4版.北京:高等教育出版社,2012,24-120.

[11] 王隆太.机械CAD/CAM技术[M].3版.北京:机械工业出版社,2010,187-294.

[12] 王宝玺.汽车制造工艺学[M].3版.北京:机械工业出版社,2007, 43-122.

[13] 陈文波. 我国新能源汽车的关键技术与发展瓶颈[J].交通标准化.2011(19),1-15

[14] 李钦军. 基于低碳经济背景下广州市新能源汽车产业发展政策研究[J] .华南理工大学.2012 ,1-9

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号