基于失重法的汽车油耗检测仪器设计

63页 34000字数+说明书+任务书+开题报告+6张CAD图纸【详情如下】

任务书.doc

基于失重法的汽车油耗检测仪器设计开题报告.doc

基于失重法的汽车油耗检测仪器设计说明书.doc

壳体(1).dwg

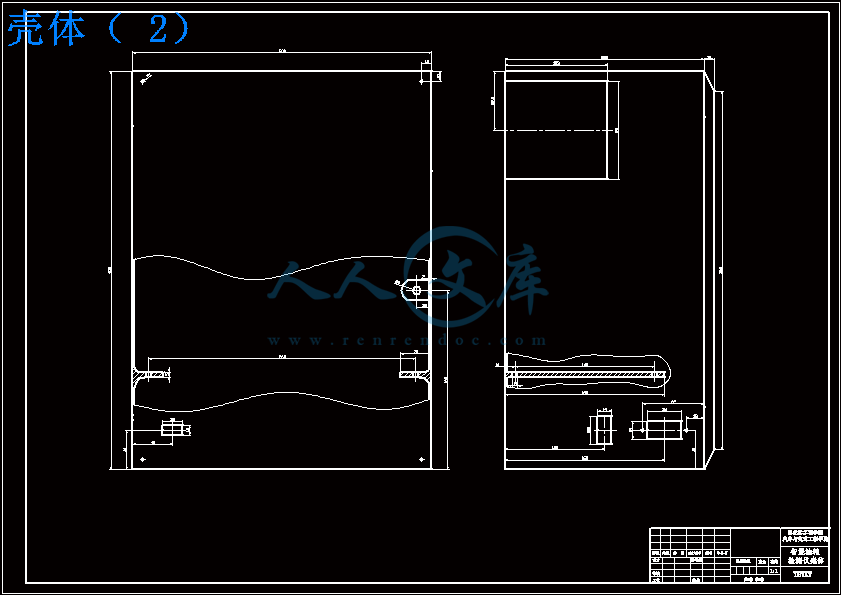

壳体(2).dwg

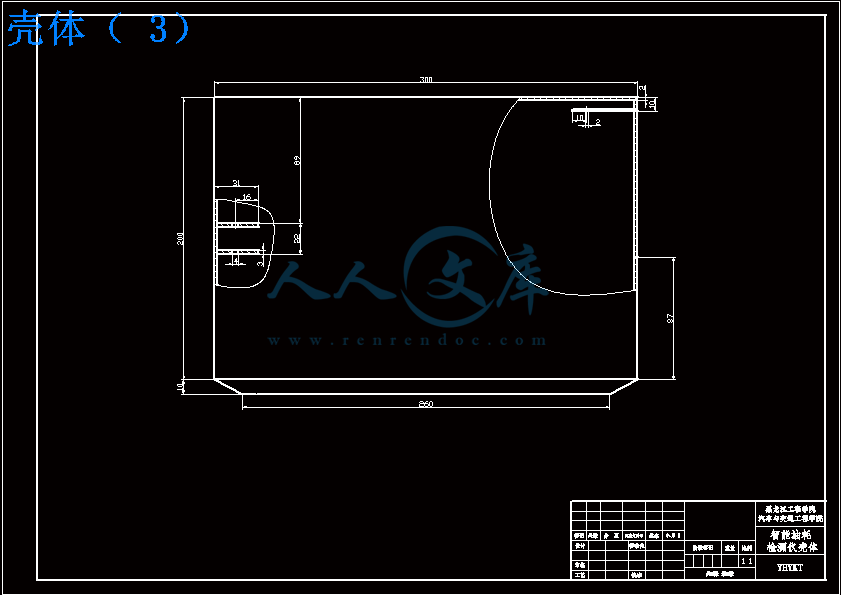

壳体(3).dwg

控制面板.dwg

电路图.DWG

装配图.dwg

过程管理材料.doc

摘 要

随着我国汽车保有量的不断增加,汽油、柴油等非再生资源的逐渐减少,加之环境保护意识的逐渐加强,人们更加关心车辆油耗,要求限制车辆用油量的呼声越来越强。研制能快速、准确测量汽车在各种工况下油耗的仪器,已成为一项重要的课题。

文中研制的智能型汽车油耗检测仪器,利用失重法原理,结合国内外发动机油耗智能测试技术的研究水平和发展趋势,采用传感器技术、单片机控制技术和显示技术。

主要内容包括:根据油耗测试系统的功能要求,进行油耗检测系统硬件的设计与选择,建立了汽车油耗检测系统数学模型,进行了油耗检测系统软件模块的设计,同时提出了系统抗干扰的相关措施,包括软件和硬件两方面,分析了油耗检测系统所采用的理论的可行性,并进行了油耗检测系统的误差分析。

智能油耗仪在单片机的控制下,通过传感器送来的信号,在控制软件的支持下,能对汽油机、柴油机在室内进行静态和动态油耗测试,能测量汽车的平均油耗和瞬时油耗。解决了国内油耗检测产品与国外相比测试精度相对较低、成本较高等问题。能对新生产车、营运车辆进行燃料经济性检测和评价,能满足科研院所、车辆制造、使用和维修单位、大专院校试验教学等需要,应用前景广阔。

关键词:油耗;智能;单片机;检测;传感器

ABSTRACT

With the increasing of the automobile quantity people own, the unproducing resources such as gasoline, dieal have decreased gradually. Together with people’s envioroment protection consciousness that strengthens gradually, more attention is focused on the vehicle fuel consuming, calling about limiting vehicle fuel consuming becomes more and more fierce. research the equipments that call quick and accurate measuring gas-consuming under all working conditions,which becomes a very important topic.

The research on monitoring indtruments, on the basis of the weightlessness principle, combining with the domestic and foreign research level and development trend, adoping sensing technology, single chip microcomputer control technology and display technology. The main content includes gas-consuming detecting system’s hardware design and selection.Automobile gas-consuming detecting system mathematics model were included, gas consuming detecting system software's design. Diagnose the practicing performance of the theory that gas-consuming detecting system Was adopted and the theory models on the base of practice conditions were modified.

Vehicle intelligent gas consuming instruments were controlled by the single chip computer’s,and by means of calclllating the gasoline flowing pulse signal that flowing amount measuring sensor bring,together with the support of controlling software,it call turn the automobile’s quiet condition and moving condition into reality and measure the automobiles average gas consuming and instant gas consuming also.It settles that comparing to exotic gas consuming system,domestic gas consuming products testing accuracy is relatively lower.The volume is big and high cost and so on questions.It call detect and evaluate the fuel economic performance of new produced automobiles and operating automobiles.It can also satisfy the science research institute,vehicle producing,using,and repairing departments,college and university experiments teaching ,which has a widely application future.

Key words: oil consumption;intelligent;singlechip;check;sensor

目 录

摘要Ⅰ

AbstractⅡ

第1章 绪论1

1.1 引言1

1.2 国内外智能油耗检测仪研究现状及发展趋势2

1.2.1 国内外智能油耗检测仪研究现状2

1.2.2 智能油耗检测仪发展趋势3

1.3 智能油耗检测仪研究目的和意义3

1.4 汽车油耗检测技术5

1.5 本文主要研究内容5

第2章 检测系统总体分析6

2.1 系统主要功能要求6

2.2 测量原理6

2.3 元件在油路中的布置7

2.4 油耗测量部分组成8

2.5 本章小结8

第3章 智能油耗检测仪中硬件的选择与匹配9

3.1 目前常用油耗检测方法分析9

3.1.1 常用油耗检测方法分类9

3.1.2 常用油耗测量原理介绍11

3.2 重量传感器的选择13

3.2.1 重量传感器分类13

3.2.2 重量传感器主要功能及选择原则15

3.2.3 重量传感器的选择16

3.2.4 重量检测数学模型的建立17

3.3 单片机的选择17

3.3.1 单片机硬件系统设计原则17

3.3.2 单片机的选择原则18

3.3.3 单片机型号的匹配18

3.4显示器的选择与匹配21

3.4.1 显示器的选择21

3.4.2接口电路22

3.5 打印机的选择与匹配22

3.5.1 打印机的选择23

3.5.2 接口电路23

3.6 控制面板的设计23

3.7 其他主要元器件的原则与匹配24

3.7.1 程序存储器的选择24

3.7.2 数据存储器的选择24

3.7.3 片外扩展I/O芯片的选择24

3.7.4 通讯接口的选择25

3.7.5 日历与时钟芯片的选择27

3.7.6 监控芯片的选择29

3.7.7 AD转换芯片的选择30

3.7.8 电源的选择30

3.7.9 电磁阀的选择31

3.8 本章小结32

第4章 智能油耗检测系统软件设计33

4.1 软件系统设计方案33

4.1.1 单片机的C语言33

4.1.2 keil C51开发工具34

4.1.3 软件系统功能结构34

4.1.4 软件系统主程序流程图36

4.1.5 初始化模块36

4.1.6 信号采集模块37

4.1.7 数据处理模块37

4.1.8 监控程序模块38

4.2 系统可靠性设计39

4.2.1 可靠性概述39

4.2.2 硬件抗干扰技术40

4.2.3 软件抗干扰技术41

4.3 本章小结42

第5章 机械部分设计44

5.1 油耗仪外部的设计44

5.1.1 壳体材料的选择44

5.1.2 外形尺寸的确定45

5.1.3 接口设计46

5.2 内部主要部件的安装46

5.3 本章小结47

第6章 试验验证与误差分析49

6.1 试验和数据49

6.1.1 试验的目的和意义49

6.1.2 试验前的准备49

6.1.3 试验步骤50

6.1.4 试验数据50

6.2 误差分析50

6.2.1 概述50

6.2.2 误差的来源51

6.2.3 误差的分类51

6.2.4 汽车油耗智能检测系统的误差分析51

6.3 本章小结52

结论53

参考文献54

致谢57

1.2.2智能油耗检测仪发展趋势

目前国内外都在研究虚拟技术应用于汽车油耗检测,可克服传统设计的缺陷,提高仪器的功能和检测效率,大幅度降低仪器成本,是实现汽车油耗高精度、低成本检测的一个发展趋势[7]。

1.3 智能油耗检测仪研究的目的和意义

1.我国汽车行业发展迅速,汽车有保有量大幅增加。

随着近几年我国经济的快速发展和国民生活水平的快速提高,汽车行业发展迅速,汽车的产销量和保有量都大幅增加,据中国汽车工业协会统计,2010年国内汽车产销量分别达1826万和1806万辆,汽车保有量突破7000万辆,随着汽车走进千家万户,一系列问题也日益凸显。能源是发展生产和提高生活水平的物质基础,汽车主要能源是石油产品中的汽油和柴油。而作为汽车用油来源的石油,其储量是有限的,2010年,我国石油产量为20301万吨,而全国石油消耗量为4.07亿吨,占全年石油消耗量的45%,当年我国石油对外依存度为55%。随着我国汽车保有量的逐年增加,石油消耗日1.4汽车油耗检测技术

目前,在汽车道路试验中,测量汽车油耗的方法,可归纳为两大类。

(1)直接测量法,指拆开汽车发动机油路,接人流量测量设备,直接测得燃料消耗量。具体可分为两种:容积法:单位时间内消耗燃油体积;重量法:单位时间内消耗燃油重量。它们的共同特点是:①测量精度较高;②操作复杂、费时;③破坏车辆原有油路结构。

(2)间接测量法,即碳平衡法,不拆解发动机油路,利用汽油中的含碳量和燃烧后尾气排放的含碳量不变,只要测出单位时间内尾气含碳量与汽油中含碳量相比,即可计算得到燃油消耗量。这类测量方法的特点是:①不需拆解被测车辆,适应汽车不解体检测的发展方向;②可以和汽车排放检测相结合;③油耗测量精度没有直接测量法高。少数几个大的科研单位虽然从国外引进了一些相关设备,由于所需设备庞大、昂贵而复杂、不可携带,还没有引起重视。

1.5 本文主要研究内容

本设计通过对目前常用的汽车油耗测试方法及原理进行分析比较,在此基础上,提出一种基于失重法的智能汽车油耗检测仪的设计,该检测仪能实现智能化油耗检测,同时满足汽油车和柴油车及各种工况下的检测要求,具有较高的测量精度,操作简单,测量数据直观可视等特点。

主要内容包括:

(1)介绍基于失重法的汽车油耗检测技术理论;分析汽车油耗不同检测方法的特点;

(2)确定基于失重法的汽车油耗检测的控制原理;建立汽车油耗检测的数学模型;

(3)确定总体设计方案,进行汽车油耗检测仪器的硬件选择与设计、系统控制电路设计、软件设计、可靠性设计和机械部分设计;

(4)绘制装配图、控制电路图、零件图;

(5)试验验证与误差分析。2.1 系统的功能要求

(1)本系统应能实现油耗的智能检测,应用先进的传感器技术,将采集到的信号输送到单片机,在软件系统的支持下,单片机完成对油耗的分析与处理,并通过显示器实现数据的直观性和可视化,采用控制面板实现人机交互功能,自带微型打印机打印检测结果。

(2)能对汽油机、柴油机进行发动机台架试验。

(3)具有较高的测量精度和可靠性。

(4)该系统所采用的理论应具有可行性,通过试验加以验证。

(5)具有较低成本。

2.2测量原理

本设计主要是基于失重法原理,采用数字信号处理手段,设计出一种新型的智能油耗检测仪,既能同时满足汽油车和柴油车的检测,又能适应各种工况,并且具有较高的精度和较低的成本。

6.3 本章小结

为了验证仪器本身的精度,本系统采取试验的方法来获得其试验精度,看其是否达到设计要求和国家标准。通过标定设备AE163型分析天平提供的准确数据,与显示器显示的数据进行对比计算其误差符合设计标准和国家要求。同时介绍了有关误差的问题,包括误差的来源和误差的种类。同时结合本系统,介绍其误差的来源,主要包括:系统理论误差、试验仪器误差、测量环境误差、测量方法误差以及人员误差,并对其进行了详细的说明。为以后的试验研究提供了理论依据。

结 论

本设计研究了一种基于失重法原理能用于各种汽油机、柴油机和电喷发动机进行燃油消耗检测台架试验的智能检测仪器。采用一体化设计技术,油耗检测系统和显示仪器集于一体,运用先进的单片机和传感器技术,在软件系统和硬件系统的控制下能实现油耗的快速测量,具有测量精度高,测试精度为±0.4%,测试范围广和抗干扰能力强等优点,并且具有标准RS232串行接口,能方便的与计算机实现数据的通讯。兼有平均油耗和瞬时油耗测量的双重功能。本设计得出以下结论:

(1)失重法属于直接检测法,需拆开发动机油路接入油耗仪,安装比较繁琐,破坏汽车原有油路,存在安全隐患。

(2)油耗仪在使用时,应放在高于发动机一米以上稳固的平台上,如有振动会影响油耗仪的测量精度。

(3)给油耗仪供油的高位油箱,其于油耗仪的高度应在一米以上,以保证油耗仪的正常充油。

(4)连接油耗仪的油管可以是紫铜管,也可是耐油透明胶管,但如果采用紫铜管时一旦油路中混入气泡不太容易被发现和排除,所以最好采用耐油透明胶管。

(5)各个硬件的合理选择与匹配,可以有效地提高系统的稳定性和精度等。

(6)系统的软件部分最好有能升级更新的功能,同时若系统出现问题,使用者应能方便的对其维护。

参考文献

[1]贺新,王岐东,叶身斌.汽车油耗的测量与计算研究及其进展[J].北京工商大学学报(自然科学版),2007(1):32-37.

[2]付百学,胡胜海.汽车油耗测试系统数学模型的建立与应用研究[J].测试技术学报,2008(1):38-43.

[3]凌建群.载重车油耗计算方法与分析[J].柴油机设计与制造,2006(1):24-27.

[4]原培新,孙丽娜,刘红梅.汽车不解体油耗分析仪测试方法研究[J].仪器仪表学报,2006(2):1136-1139.

[5]刘军,姚健,高建立等.汽车燃油消耗量快速测量系统研究[J].汽车技术,2008(4):34-38

[6]高继东,李孟良,王建海等.轻型汽车燃油经济性测试方法的相关性研究[J].汽车工程,2005(4):395-398.

[7]杜灿谊,冯德军.基于虚拟仪器的汽车油耗测试仪的研制[J].汽车科技,2008(4):50-53.

[8]白思春,褚全红,王 孝等.多燃料全密闭式重量法燃油消耗测量仪的研究[J].仪表技术,2009(1):1-3.

[9]赖建生,孔凡静.虚拟仪器技术在发动机油耗测试中的应用[J].中国科技信息,2009(12):119-120.

[10]付百学,岳伟东,胡胜海.汽车油耗智能检测技术研究[J].黑龙江工程学院学报(自然科学版),2006(9):44-46.

[11]龚青青.汽车油耗智能检测技术发展趋势研究与应用[J].农业机械学报,2009(3):12-13.

[12]叶盛,胡洁.基于虚拟仪器技术的发动机油耗测试系统研究[J].浙江大学学报,2005(3):668-670.

[13]胡净,徐晓明. 一种新型的发动机瞬态油耗仪的设计[J].仪器仪表学报,2000(10):154-158.

[14]付百学,于春鹏,张德生.汽车油耗检测方法研究[J].黑龙江工程学院学报,2010(6):4-7.

[15]甘宇宏.汽车油耗检测仪计算机控制系统设计[J].交通科技与经济,2010(4):106-109.

[16]乔剑铎,张涛,李刚,徐英.内燃机车油耗仪的抗干扰措施[J].内燃机车,2007(8):43-46.

[17]王幸之.单片机应用系统抗干扰技术[M].北京:北京航天航空大学出版社,2000:54-59.

[18]安相壁.汽车试验工程[M].北京:国防工业出版社,2006:28-34.

[19]张建俊.汽车诊断与检测技术[M].北京:人民交通出版社,2003:272-276.

[20]王羽.车辆油耗快速检测系统的开发与试验[D].吉林:2004.

[21]苟新兵,刘利民.智能仪器的应用与发展研究[J].计算技术与自动化,2006,20(4):75-79.

[22]李明珍.传感器原理与应用[M].上海:上海海运学院出版社,2004.

[23]何勇.发动机瞬时油耗测量系统的设计[J].农业机械学报,2002(3):5-10.

[24]张毅刚等.新编MCS-51单片机应用设计[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2003.

[25]单片机外围器件实用手册[M].北京:北京航天航空出版社,1998.

[26]周航慈,朱兆优,李跃忠.智能仪器原理与设计[M].北京:北京航空航天大学出版社,2005.

[27]李朝青.单片机原理及接口技术[M].北京:北京航空航天大学出版社,2005.

[28]陈忠华,王道顺,杨永胜. X25043/45芯片的原理及其应用[J]. 仪器仪表标准化与计量,2006(6):

[29]赵佩华,陈黎敏.单片机应用系统的干扰抑制技术[J].电子工程师,2004(4):53-54.

[30]王建初等.单片机系统硬件抗干扰的方法[J].山东科学,2006(10):59-61.

[31]汽车工程手册(试验篇)[M].北京:人民交通出版社,2001.

[32]付百学,胡胜海.发动机失重法智能油耗测试技术[J].中国机械工程,2011(4):793-797.

[33]周跃钢. AD7730在发动机燃油消耗测量仪中的应用[J].电子技术应用,2006(2):37-39.

[34]Pierre Lawvin.Electronic controlled high pressure unit Injector system for diesel engines[J].SAE Paper,2003(2):819-911.

[35]YE Sheng,XU Xiao-ming.Research and design of a new I.C.engine instantaneous-fuel-consumption meter[C].Hong Kong:The Institution of Electrical Engineers,2002,357-359.

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号