轿车前轮主动转向系统机械结构设计

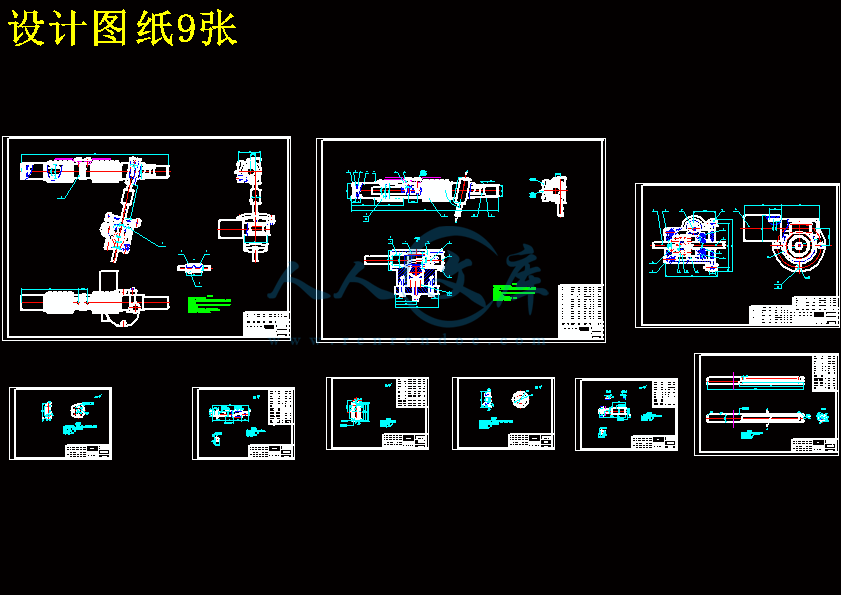

35页 10000字数+说明书+任务书+开题报告+6张CAD图纸【详情如下】

主动转向控制器装配图.dwg

主动转向结构总装配图.dwg

任务书.doc

封皮.doc

控制器蜗杆.dwg

控制器蜗轮.dwg

控制器蜗轮轴.dwg

摘要.doc

支承盘.dwg

目录.doc

相关材料.doc

设计图纸9张.dwg

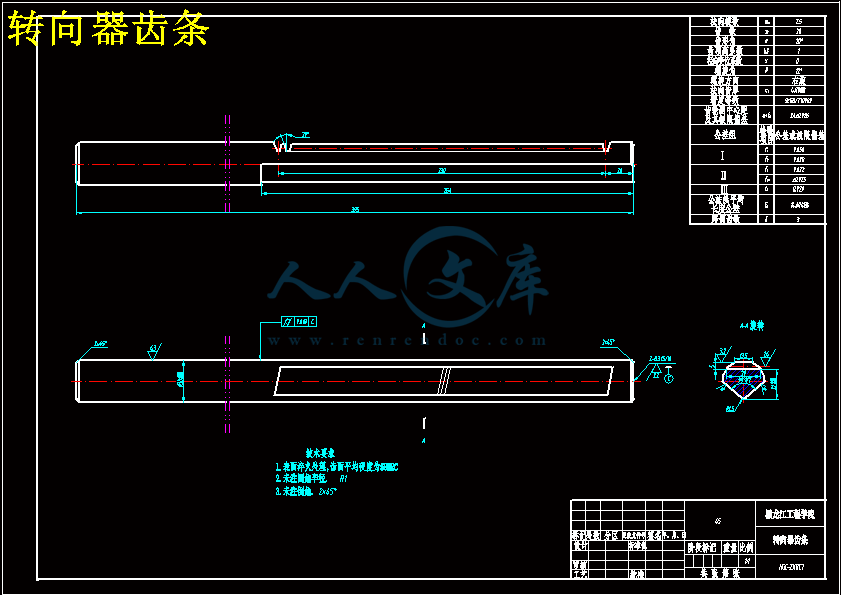

转向器齿条.dwg

转向小齿轮轴.dwg

轿车前轮主动转向系统机械结构设计开题报告.doc

轿车前轮主动转向系统机械结构设计论文.doc

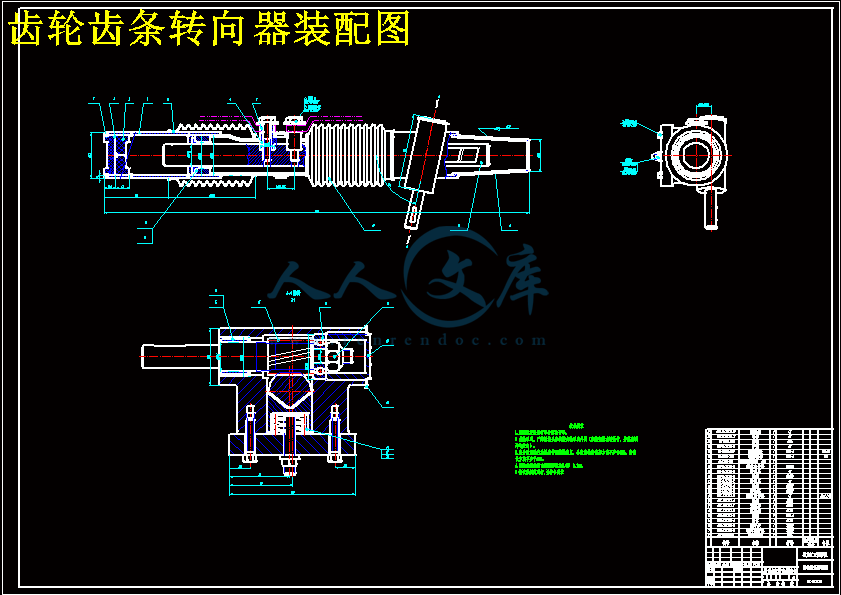

齿轮齿条转向器装配图.dwg

目录

摘要…………………………………………………………………………………………I

Abstract ………………………………………………………………………………………II

第1章 绪论…………………………………………………………………………………1

1.1 转向系统综述 ……………………………………………………………………………1

1.2 主动转向系统特点 ………………………………………………………………………2

1.3 本章小结………… ……………………………………………………………………… 3

第2章 转向系统主要参数的确定……………………………………………………4

2.1转向盘的直径……………………………………………………………………………4

2.2转向盘回转的总圈数……………………………………………………………………4

2.3转向系的效率……………………………………………………………………………4

2.4转向系的传动比…………………………………………………………………………5

2.4.1转向时加在转向盘上的力………………………………………………………6

2.4.2小齿轮最大转矩计算……………………………………………………………6

2.4.3转向系的角传动比…………………………………………………………………6

2.4.4转向器的角传动比…………………………………………………………………7

2.5 本章小结………… ……………………………………………………………………… 7

第3章 齿轮齿条式转向器的设计…………………………………………………8

3.1齿轮齿条结构参数设计………………………………………………………………8

3.2齿轮齿条设计及校核…………………………………………………………………8

3.3 本章小结…………………………………………………………………………………13

第4章 主动转向控制器的设计………………………………………………………14

4.1主动转向控制器几何结构设计…………………………………………………………14

4.2主动转向控制器行星齿轮设计…………………………………………………………15

4.3主动转向控制器行星齿轮可行性设计…………………………………………………21

4.4主动转向控制器蜗轮蜗杆设计…………………………………………………………23

4.5本章小结………………………………………………………………………………… 29

结论………………………………………………………………………………………30

参考文献…………………………………………………………………………………31

致谢……………………………………………………………………………………………32

摘 要

轿车前轮主动转向系统可以确保车辆在任何速度下都能提供理想的转向操控,同时加强了轿车在高速行驶状态下的安全性,提高了驾驶员在驾驶汽车时候的灵活性和舒适性,而且相比于传统的转向器,主动转向系统更加可靠,故障率更低。

本设计以现有主动转向系统装置为基础,参考先进的主动转向系统的设计原理和已有汽车的相关数据,重新设计齿轮齿条式转向器及相匹配的主动转向系统机械部分的结构方案,并对相关的部分进行强度校核。设计的主要内容包括:转向系统主要参数的确定,齿轮齿条转向器的设计,主动转向控制器的设计,其中主动转向是设计中的难点,采用星星齿轮机构来实现主动转向的控制,最后运用Auto CAD软件进行二维图纸的绘制。

关键词:转向器;主动转向;前轮;机械设计;行星齿轮

ABSTRACT

Active steering system can ensure vehicles in any speed can provide the ideal steering control, while strengthening the cars in the safety of high-speed condition, improved driver when driving a car the flexibility and comfort, and compared with conventional methods, active steering system more reliable, failure to even lower.

This design is based on the front-wheel existing active steering system, reference information of advanced active steering system and related data of some cars, redesign the theory of steering system with gear and rack and matching active steering system structure scheme of mechanical part. Design of the main content includes: the main steering system of parameters, the design of steering gear rack, active steering the controller design, including active steering is the difficulty in the design, use the stars to implement active steering gear control, finally I use Auto CAD software for the 2D drawings

Key words: redirector; active steering; front wheel; mechanical design; planetary gear

第1章 绪 论

主动转向系统保留了传统转向系统中的机械构件,包括转向盘、转向柱、齿轮齿条转向机以及转向横拉杆等。其最大特点就是在转向盘和齿轮齿条转向机之间的转向柱上集成了一套双行星齿轮机构,用于向转向轮提供叠加转向角。主动转向系统通过一组双行星齿轮机构实现了独立于驾驶员的转向叠加功能,完美地解决了低速时转向灵活轻便与高速时保持方向稳定性的矛盾,并在此基础上通过转向干预来防止极限工况下车辆转向过多的趋势,进一步提高了车辆的稳定性。同时,该系统能方便地与其他动力学控制系统进行集成控制,为今后汽车底盘一体化控制奠定了良好的基础。

与常规转向系统的显著差别在于,主动转向系统不仅能够对转向力矩进行调节,而且还可以对转向角度进行调整,使其与当前的车速达到完美匹配。其中的总转角等于驾驶员转向盘转角和伺服电机转角之和。低速时,伺服电机驱动的行星架转动方向与转向盘转动相同,叠加后增加了实际的转向角度,可以减少转向力的需求。高速时,伺服电机驱动的行星架转动方向与转向盘转动相反,叠加后减少了实际的转向角度,转向过程会变得更为间接,提高了汽车的稳定性和安全性。

1.1转向系统综述

1、蜗杆曲柄销式转向器

它是以蜗杆为主动件,曲柄销为从动件的转向器。蜗杆具有梯形螺纹,手指状的锥形指销用轴承支承在曲柄上,曲柄与转向摇臂轴制成一体。转向时,通过转向盘转动蜗杆、嵌于蜗杆螺旋槽中的锥形指销一边自转,一边绕转向摇臂轴做圆弧运动,从而带动曲柄和转向垂臂摆动,再通过转向传动机构使转向轮偏转。这种转向器通常用于转向力较大的载货汽车上。

2、循环球式转向器

循环球式:这种转向装置是由齿轮机构将来自转向盘的旋转力进行减速,使转向盘的旋转运动变为涡轮蜗杆的旋转运动,滚珠螺杆和螺母夹着钢球啮合,因而滚珠螺杆的旋转运动变为直线运动,螺母再与扇形齿轮啮合,直线运动再次变为旋转运动,使连杆臂摇动,连杆臂再使连动拉杆和横拉杆做直线运动,改变车轮的方向。 这是一种古典的机构,现代轿车已大多不再使用,但又被最新方式的助力转向装置所应用。它的原理相当于利用了螺母与螺栓在旋转过程中产生的相对移动,而在螺纹与螺纹之间夹入了钢球以减小阻力,所有钢球在一个首尾相连的封闭的螺旋曲线内循环滚动,循环球式故而得名。

3、齿轮齿条式转向器

它是一种最常见的转向器。其基本结构是一对相互啮合的小齿轮和齿条。转向轴带动小齿轮旋转时,齿条便做直线运动。有时,靠齿条来直接带动横拉杆,就可使转向轮转向。所以,这是一种最简单的转向器。它的优点是结构简单,成本低廉,转向灵敏,体积小,可以直接带动横拉杆。在汽车上得到广泛应用。

1.2主动转向系统特点

自从汽车发明以来,驾驶转向的传动装置通常都是固定的,方向盘与前轮的转向角度比始终一成不变。如果采用直接转向,驾驶者在过急弯时就不需要大幅转动方向盘,但是在高速行驶时,方向盘细微的动作都将会影响到行驶稳定性;反过来说,转向系统越是间接,车辆在高速公路上的行驶稳定性就越高,但是必须牺牲过弯时的操控性。所以,传统的转向系统都必须在安全性与舒适性之间做出权衡。

而主动转向系统保留了传统转向系统中的机械构件,包括转向盘、转向柱、齿轮齿条转向机以及转向横拉杆等。其最大特点就是在转向盘和齿轮齿条转向机之间的转向柱上集成了一套双行星齿轮机构,用于向转向轮提供叠加转向角。主动转向系统通过一组双行星齿轮机构实现了独立于驾驶员的转向叠加功能,完美地解决了低速时转向灵活轻便与高速时保持方向稳定性的矛盾,并在此基础上通过转向干预来防止极限工况下车辆转向过多的趋势,进一步提高了车辆的稳定性。同时,该系统能方便地与其他动力学控制系统进行集成控制,为今后汽车底盘一体化控制奠定了良好的基础。

主动转向系统的的双行星齿轮机构包括左右左右两副行星齿轮机构,公用一个行星架进行动力传递,左侧的主动太阳轮与转向盘相连,将转向盘上输入的转向角经由行星架传递给右侧的行星齿轮副,而右侧的行星齿轮具有两个转向舒服自由度,一个是行星架传递的转向盘转角,另一个是由伺服电机叠加转角输入。右侧的太阳轮作为输出轴,其输出的转向角度是由转向盘转向角度与伺服电动驱动的行星架转动方向与转向盘相同,增加了后者的实际转向角度,高速时,伺服电动机电机驱动的行星架与转向盘转向相反,叠加后减少了实际的转向角度,转向过程变得更为间接,提高了汽车的稳定性和安全性。转动车轮所用的力量,并不是由电动机决定,而是由独立的转向助力系统与传统的转向装置一同决定的。主动式转向系统的其他组成部件还包括判定当前驾驶条件和驾驶者指令的独立控制单元和多个传感器主动转向系统的整体结构如图1-1所示:

表1-1 主动转向系统设计基础参数表

参数名称具体参数值

传动比 静止状态10:1;高速状态20:1

轮胎型号 245/45 R17W

轴距 2890㎜

风阻系数 0.28

整车装备质量 1673㎏

承载质量 382㎏

前后配重 49.7%,50.3%

最高时速 250㎞/h

转向盘回转总圈数 3.5圈

最小转弯直径 11.5m

转向盘直径 379㎜

1.3本章小结

本章是对传统转向器及主动转向系统的综述,了解主动转向系统的发展现状和特点并确定参考数据。为后面的设计奠定基础。 本设计是依据驾驶条件,调节车辆转向传动比,从而增加或减小前轮的转向角度。在低速时,电动机的作用与驾驶者转动转向盘的方向一致,转向传动比增大,可以减少驾驶者对转向力的需求。在高速时,电动机的运转方向与驾驶者转动转向盘方向相反,这减少了前轮的转向角度,转向传动比减小,转向稳定性提高。传动比低速时10:1,高速时为20:1,结合传统齿轮齿条式转向器,两者组合即为具有主动转向功能的主动转向系统。主动转向系统能够确保最佳的驾乘舒适性,在车辆静止状态下,方向盘止点间的操作比常规转向系统的三圈多减少到了不足两圈。因此可以更加方便地操作方向盘上的按钮。保证了车辆的稳定性,给驾驶员提供舒适,安全的驾驶环境。

参考文献

[1] 蒋励,余卓平,高晓杰.宝马主动转向技术概述[J].汽车技术,2006.4

[2] 王望予主编.汽车设计,第四版[M]. 北京:机械工业出版社,2005

[3] 陈家瑞主编.汽车构造[M]. 北京:人民交通出版社,2002.3

[4] 刘惟信主编.汽车设计[M]. 北京:清华大学出版社,2006

[5] 机械设计手册编委会.机械设计手册,第3卷[M]. 北京:机械工业出版社,2004.8

[6] 李秀珍主编.机械设计基础[M]. 北京:机械工业出版社,2005.1

[7] 机械设计手册编委会.机械设计手册,齿轮传动[M]. 北京:机械工业出版社,2007.3

[8] 陈晓南,杨培林主编.机械设计基础[M]. 北京:科学出版社,2007.2

[9] 张策主编,机械原理与机械设计[M]. 北京:机械工业出版社,2004.9

[10] 饶振钢编著.行星传动机构设计[M]. 北京:国防工业出版社,1994.6

[11] 濮良贵编著.机械设计[M]. 北京:高等教育出版社,2006.5

[12] 孙桓编著.机械原理[M]. 北京:高等教育出版社,2006.5

[13] 王旭编著.机械设计课程设计[M]. 北京:机械工业出版社,2005.6

[14] 小林明.汽车工程手册[M]. 北京:机械工业出版社,1996.6

[15] 吴宗泽.机械设计实用手册[M]. 北京:化学工业出版社,1999.7

[16] 郭启全.CAD\CAM基础教程[M]. 北京:电子工业出版社,1997.9

[17] 祖业发.工程制图[M]. 重庆:重庆大学出版社,2001.8

[18] 刘涛.汽车设计[M]. 北京:北京大学出版社,2000.2

[19] Control strategy of a novel electric power steering system integrated with active front steering function. [J]. Technological Science,2011,Volume 54, Number 6,Pages 1515-1520

[20] Rudolf Limpert. BRAKE DESIGN and SAFETY. Warrendale, PA 15096,USA.Inc.1992

[21] Sebulke A. The Two-Mass Flywheel-A Torsional Vibration Damper for the Power Train of Passanger Cars-State of the Art and Further Technical Development. (SAE 870394). SAE Transactions,1987

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号