220kV变电站桩基础设计

43页 17000字数+说明书+任务书+开题报告+6张CAD图纸【详情如下】

勘探点平面布置图.dwg

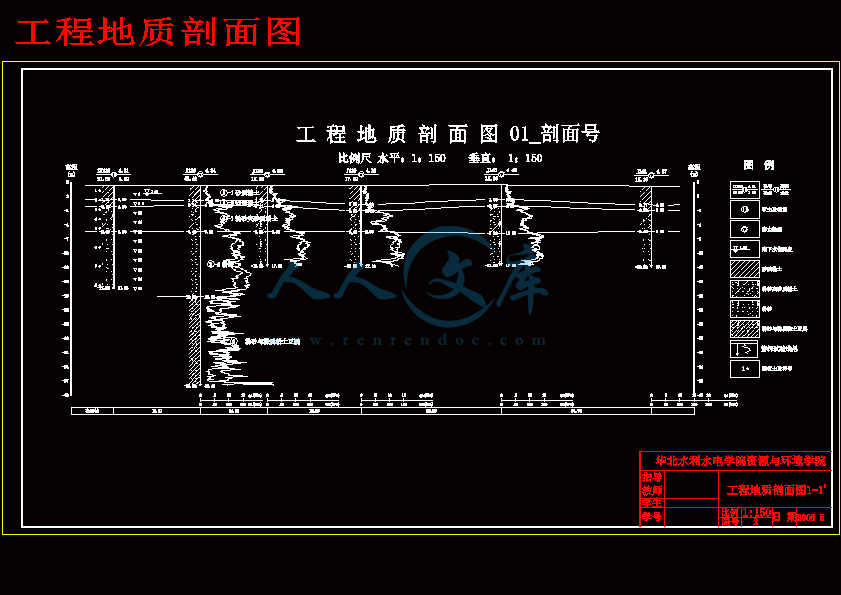

工程地质剖面图.dwg

设计任务书.doc

课题申请表.doc

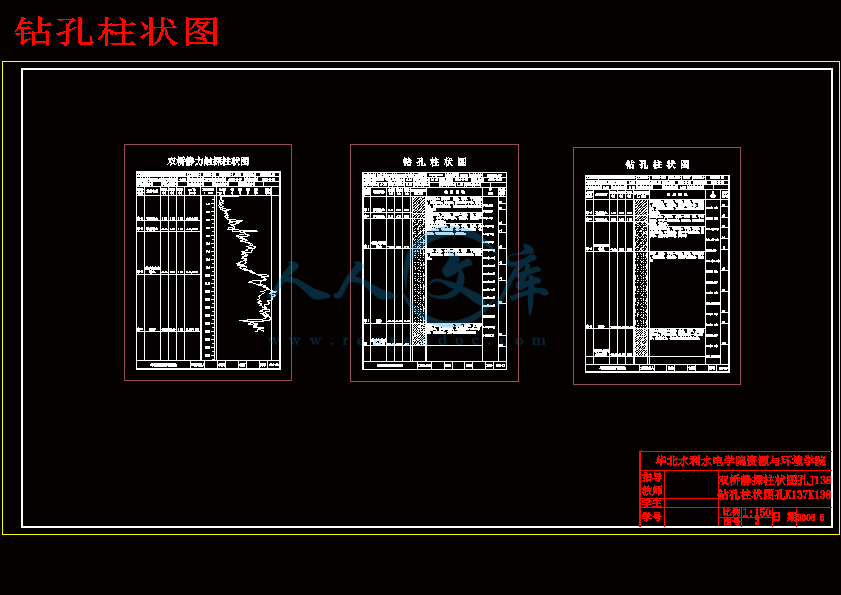

钻孔柱状图.dwg

220kV变电站桩基础设计开题报告.doc

220kV变电站桩基础设计论文.doc

江苏东台风电场

220kV变电站桩基础设计

摘 要

变电站上部结构为变电室和生产楼等结构,而下部结构为基础,包括天然地基基础和桩基础。基础工程包括建筑物的地基与基础的设计与施工。为了保证风电场的正常使用与安全,地基与基础必须具有足够的强度和稳定性,变形也应在允许范围之内。根据地层变化情况、上部结构的要求、荷载特点和施工技术水平,可采用不同类型的地基和基础。

本文以江苏东台风电场220kV变电站基础设计为例,依据中国水电工程顾问集团华东勘测设计研究院提供的勘查报告,深入了解了工程建筑区的地形地貌、地质构造、水文地质条件、岩土力学性质和物理地质现象等工程地质条件,对拟建工程场区进行评价,并提出岩土力学指标的建议值和该变电站桩基础设计。

首先根据工程地质条件、岩土力学指标建议值和上部结构形式及上部结构重量,选取了桩基础形式——混凝土预应力管桩。在对天然地基的评价的基础上,进行了成桩分析。根据混凝土预应力管桩的优缺点,结合场地地层条件,初步选取桩径,试算出桩长,并进行桩的设计计算:单桩承载力和桩的沉降计算,最后从抗剪、冲切和抗弯等三方面对承台进行了设计验算。

关键词: 变电站;地基;预应力管桩;沉降;承台

目录

1 前言1

2 工程概况2

2.1 工程简介及勘察任务2

2.1.1 工程概述2

2.1.2 勘察目的任务2

2.1.3 工作依据2

2.2 勘察等级划分3

2.2.1 安全等级3

2.2.2 场地等级3

2.2.3 地基等级4

2.2.4 勘察等级5

2.3 勘探孔的布置5

2.3.1 勘探孔布置情况5

2.3.2 勘察手段和完成工作量6

3 工程地质及水文地质条件8

3.1 工程地质条件8

3.1.1 区域地质与地形地貌8

3.1.2 地基土的构成与特征8

3.2 场地地基土的物理力学性质9

3.3 水文地质条件与水的腐蚀性评价10

3.3.1 水文地质10

3.3.2 水质分析11

3.3.3 水的腐蚀性分析评价11

4 场地岩土工程评价与桩基条件分析13

4.1 场地类别及抗震地段划分13

4.1.1 场地类别划分13

4.1.2 抗震地段划分13

4.2本场地饱和砂土液化类别13

4.3 天然地基评价15

4.3.1 场地稳定性及适宜性评价15

4.3.2 建筑结构荷载及基底压力估算15

4.3.3 持力层选择16

4.3.4 天然地基承载力评价17

4.4 桩基条件分析评价18

4.4.1 桩持力层与桩型选择18

4.4.2 成桩可能性分析19

4.4.3 桩基沉降分析19

5 混凝土预应力管桩设计20

5.1 混凝土预应力管桩简介20

5.1.1 管桩的优点20

5.1.2 管桩的缺点及局限20

5.2 混凝土预应力管桩的设计21

5.2.1 持力层选择21

5.2.2 混凝土预应力管桩的设计22

5.3 四桩承台的设计验算28

5.3.1 抗剪计算28

5.3.2 冲切计算29

5.3.3 抗弯计算30

5.4 六桩承台的设计验算32

5.4.1 抗剪计算32

5.4.2 冲切计算33

5.4.3 抗弯计算35

6 结论与建议37

结束语38

参考文献39

附 图:1. 江苏东台风电场220kV变电站勘探点平面位置图(1:150)

2. 工程地质剖面图(1—1’)

3. 钻孔柱状图(ZK137~ZK138及J138)

时光流逝,毕业时间临近,我的毕业设计也接近尾声.通过这次设计我学到了以前在书本上学不到的东西,并切对以前的知识有了更加深刻的理解.

我在实习期间,我深入施工现场,认真虚心的向技术员、工人师傅们学习,学到了很多课本中学不到的实践知识,也掌握了很多现场操作技能,提高了自己的动手操作能力,同时也为我的毕业设计积累了材料。在设计过程中我查阅了大量的相关书籍,询问了自己专业多方面的知识。通过这次毕业设计,使我对本专业的发展前景有了更明确的认识。结合实际工程进行毕业设计也使我对自己所学的知识有了感性上的认识,同时也提高了我自己分析问题、解决问题、综合分析问题的能力。

实践检验真理的标准.只有通过实践才知道我们学习知识的有用性,这次毕业设计从设计选题、收集资料、设计计算、到绘制图件,每个环节看似都特别简单,但真要去做的时候才发现有许多细节的问题还需要认真解决。经过四年的系统的学习,理论知识有了一定的基础,但如何将理论与实践联系起来,用理论知识解决实际的工程问题,做到具体问题具体分析是我所欠缺的。通过这次设计,综合运用所学知识解决实际工程技术问题,通过查阅科技文献资料,参阅规范,使我初步尝试了独立思考、分析问题、解决问题的能力。

在以前的学习过程中,我只是搬着书上的知识套着用,但是,这次设计让我学会了具体问题具体分析,书本上的知识和实实在在的工程还是有区别的。在地质状况不同,水文地质条件不同的地区考虑的侧重点都不相同的。这些知识和技巧需要我们在将来的工作中不断的学习和积累。然而,通过本次设计,使我对解决问题的思路、过程、常用手段和方法都有了一个更为清晰的认识。为以后走进社会,参加工作做了准备,当然这只是一个开始,我需要不断地学习,不断地积累经验,不断地提高自己,才能更好的投入到社会建设中去。

参考文献

[1] 孙文怀.基础工程设计与地基处理》[M].中国建材工业出版社.

[2] 龚晓南.复合地基理论及工程应用[M].中国建筑工业出版社.

[3] 陈希哲.土力学地基基础(第二版)[M] 清华大学出版社.

[4] JGJ79—2002.建筑地基处理技术规范[S].中国建筑工业出版社.

[5] GB50011—2001.建筑抗震设计规范[S].中国建筑工业出版社.

[6] JGJ94—94.建筑桩基技术规范[S].中国建筑工业出版社.

[7] GB50007—2002.建筑地基基础设计规范[S].中国建筑工业出版社.

[8] GB50021-2001.岩土工程勘察规范[S].中国建筑工业出版社.

[9] GB/T50123-1999.土工试验方法标准[S].中国建筑工业出版社.

[10] 王晓谋.基础工程[M].北京:人民交通出版社,2003.

[11] 陈晏松.基础工程[M]. 北京:人民交通出版社,2003.

[12] 陆兆溱.工程地质学[M].北京:中国水利水电出版社,2001.

[13] 卢廷浩.土力学[M].南京:河海大学出版社,2005.

[14] 杭州市建筑业管理局.深基础-工程实践与研究[M].北京:中国水利水电出版社,1999.

[15] 史佩栋.实用桩基工程手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2003.

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号