车载装置升降系统的开发设计

33页 12000字数+说明书+实习报告+开题报告+6张CAD图纸【详情如下】

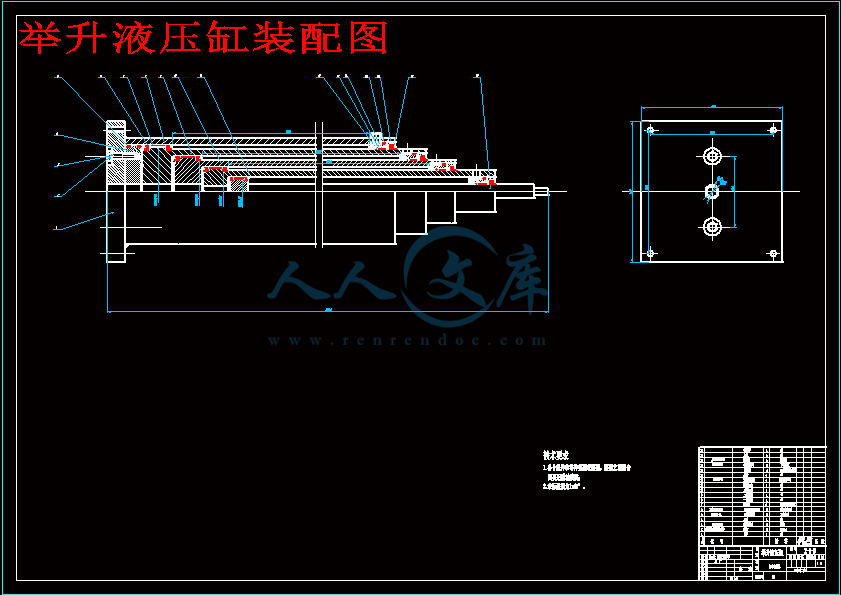

举升液压缸装配图.dwg

四级缸套.dwg

外缸套.dwg

实习报告.doc

摘要.doc

电路图.dwg

答辩委员会记录.doc

车载装置升降系统的开发设计开题报告.doc

车载装置升降系统的开发设计论文.doc

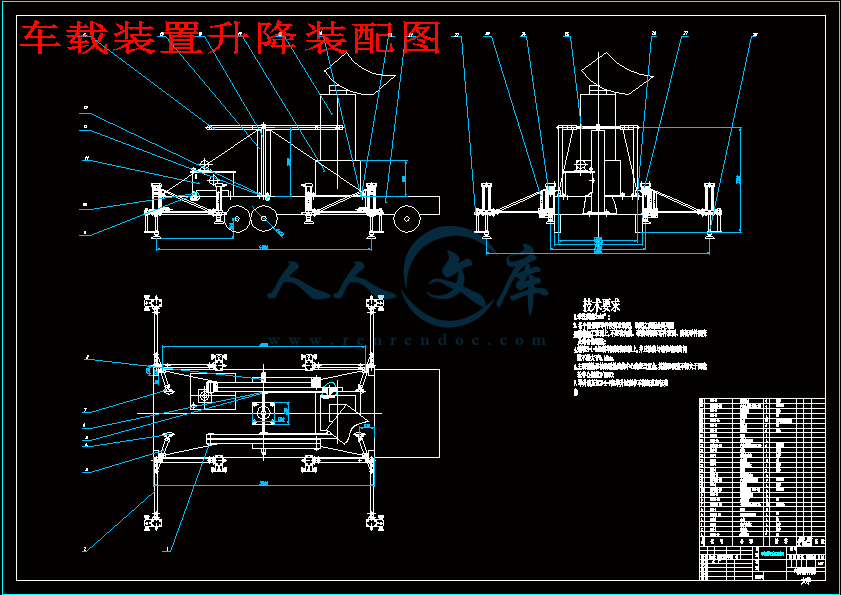

车载装置升降装配图.dwg

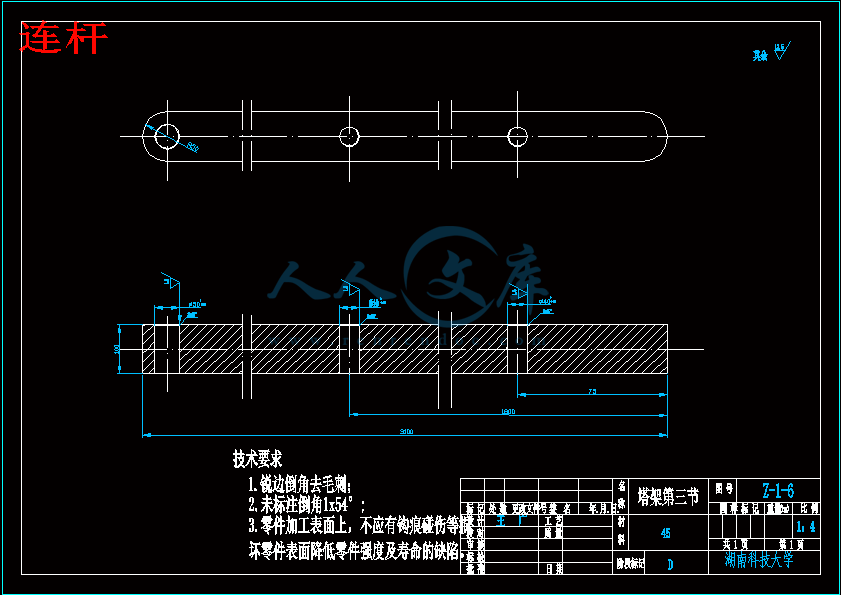

连杆.dwg

目录

1选题背景1

1.1雷达车的特点2

1.2 国内外高机动雷达发展状况3

2 方案论证4

2.1 主要技术指标4

2.2 技术可行性4

2.3 升降天线车的液压系统说明5

2.4 测试系统的组成及功能6

2.5 主要技术难点分析8

2.6 与国内外同类产品技术对比分析8

2.7 推广应用价值8

3 过程论述8

3.1 雷达举升机构的力学分析8

3.2 缸的设计12

3.3 缸的连接及材料16

3.4 塔架的设计23

3.5 机动式车载雷达稳定性设计分析2

4 结论总结31

5 致谢32

6参考文献33

1 选题背景

1.1雷达车的特点

现代高技术战争对雷达的越野作战与战场生存能力提出了越来越高的要求,以达到战时快速组网及补充战损的目的,高度的机动能力已经成为现代军事雷达的必备素质;因此,对于雷达设计师来说,在考虑整机电性能指标、可靠性、可维性、可保障性、安全性、可操作性、经济性及加工工艺性等因素的同时,还须从结构上对其机动性作出精心构思。

总的来说,雷达的高机动性须保证雷达具有这样一种能力,即组成雷达的诸多功能环节能够共同形成一种良好的应变能力,在保证性能可靠的前提下,使其在遭到敌方打击之前,能够方便、迅速地撤收,并且转移到新的阵地上重新进入正常的工作状态,以达到保护自己、克敌制胜的目的;因此,在结构总体上须重点考虑下列问题。

运输行驶能力主要包括以下几点:

(1).越野能力:战时雷达整机将面临复杂恶劣的地理环境情况,如土路、泥泞路等,此时仍然要求雷达能够以一定的速度可靠地行驶;雷达载车的性能对整机的运输行驶能力有直接影响,因此,载车的越野能力是选型时首先要考虑的问题,其基型车必须满足《军用越野汽车机动性要求》的各项规定:一般来说,机动型雷达载车选型的原则是优先选用国产列装的越野载重基型车辆。

整机各运 输单元机动、越野能力的主要指标包括各运输单元重量、行驶速度、最大爬坡度、接近角、离去角、涉水深度、越坡沟宽度、最小转弯直等参数。

(2).通过能力:即雷达整机各运输单元外形尺寸在公路、铁路运输时须符合国家有关运轴限界的要求。

1) 公路运输:应满足公路运输限界。

2) 铁路运输:应满足铁路装载荃本限界.

3) 雷达总重不超过小型桥梁的承重能力。

(3).雷达天线升降机构:按传动系统的不同,可分为机电式和液压式。机电式升降机构技术较为成熟,是一种传统的结构形式,但是,机电式升降机构的控制及传动结构均较为复杂,同时单位驱动负载的重量较大,在要求架设高度较高、负载较大时尤其如此。液压式传动系统与机电式传动系统相比,在输出同样功率的条件下,体积和质量可以减小很多,同时承载能力大,可以完成较大重量雷达天线的高架。并且采用液压传动还可大大简化机械结构,从而减少机械零部件的数目,也便于实现自动控制。另外,随着科技的发展,液压元器件的生产工艺逐步实现机械化和自动化, 制造成本在不断下降, 制造精度越来越高,因此液压式传动系统已逐渐在雷达天线升降机构中被采用。

中、大型雷达天线的举升机构不同于普通的升降机。普通升降机负载通常较小,中、大型雷达天线的举升机构的负载较大,特别是机构常常需要在较大的风载条件下甚至于需要在天线上覆盖有冰层时工作,在举升高度较高时,风载荷引起的颠覆力矩直接威胁着设备的安全和工作的可靠性,此外风向的不同引起的动力特性在机构的升降过程中又存在较大的差异, 因此中、大型雷达天线的举升机构存在一定的特殊性。塔架式雷达升降天线研究项目正是本着上述的要求而拟定的。

1.2 国内外高机动雷达发展状况

1.2.1 国外机动雷达的发展方向

冷战时期,由于两大军事集团的长期对峙,西方国家十分重视机动雷达尤其是高激动雷达的发展与研制;大批各种型号的机动雷达装备部队,并且将高机动雷达部署在战略要地,以提高雷达网的弹性和整个防空系统的稳定性。下表是七十年代以来西方各国装备的集中主要的机动雷达。

2 方案论证

2.1 主要技术指标

2.1.1 升降高度10米,负载1.5吨;

2.1.2 .具有自动调平功能,且应保证水平5‘以内;

2.1.3 .调平系统抗风(装上顶部作业部件,10级风)摆动小于;

2.2 技术可行性

2.2.1 .升降塔架式结构雷达天线车总体及液压传动研制的技术方案天线车的总体结构说明升降天线车的升展高度除车桥高度以外净空高10米。下降后高度为3米左右。要求车桥长5米,宽2米,占空间体积约为3×5×2=30立方米

2.2.2 塔架结构

塔架为三节组合成形,固定座为3米,其中第一节为1.3米,第二节为2.6米,最后一节为3.1米。举升铰安装在第三节的1.8米处,这样可使得塔架上升和下降折置时运行自如。在举升铰的上端设置了链轮机构,使得天线发射箱在运动和升位的过程中始终保持与地面垂直。

2.2.3 塔架的举升执行机构

塔架的举升执行机构为四级伸缩式油缸。此型油缸的工作原理为活塞直径大的先运动,依次升高。下降时小活塞先运动,依次下降。直径小则运动速度高,反之速度低。整个升降时间约为2.5分钟。为了防止油缸承受侧向力矩,在设计塔架具体构件时还要着重考虑回转和重力矩的平衡。

2.2.4 塔架索拉机构

升降塔架为横向跨裆结构,由此沿纵向方向由于风动力而产生的弹性侧向偏摆力及颠覆力矩对塔架影响很大。为了确保塔架的相对刚度及稳定性,在车桥底座对称角上设置了四索拉机构,拟产生四均衡的拉力,使得塔架垂直定位。

2.2.5 承载支腿

雷达天线要在一个相对与水平垂直的轴上运行,而且在要10级风的环境下仍能正常工作,整个天线车的综合承载力都传递在支腿上。天线车的支腿既要克服重力和颠覆力矩,又要作为水平校正的执行机构,所以在支腿的支臂上设置了展开收合油缸,并在支腿的支点上折纸了比例阀控油缸,使四角支腿在较快时间内完成支撑校平工作。校平完毕如需要,可用人工锁紧机构将其锁紧。

2.2.6 辅助支撑机构及其它

当塔架折放和转场运行时,必须防止塔架震动而对油缸的重力冲击,因此在塔架纵向设置了防震托架及辅助支撑机构。\

2.3升降天线车的液压系统说明

升降天线车采用变量泵液压系统,其流量为自适应注油。在供油流量大时,压力相应减小;供油流量小时,压力相应增大。这样既能满足负载的要求,又可减少系统发热。

2.3.1 举升伸缩油缸单元与塔架锁紧单元:举升单元由三位四通电液换向阀、单向调速阀、液控单向阀、压力继电器和油缸组成。当油泵打出压力油后,电液换向阀切换到左位,压力油经调速阀、液控单向阀进入油缸,使油缸上升;当油缸上升到终点时,缸内压力上升,此时继电器动作,控制三位四通电磁阀处于右位,四油缸锁紧塔架。若伸缩油缸下降,只有在三位四通电磁阀切换到左位,锁紧油缸反向,即回到终点缸内,压力升高时,压力继电器2动作,控制三位四通电液阀处于右位使得油缸下降,这时塔架重力迫使油缸快速下行,但液控单向阀产生的背压力克服油缸的冲力,而使得油缸缓慢下降。四、结论总结

本文具体阐述了一种车载装置升降系统的设计和开发过程。本课题所研制的车载装置升降系统可以实现预期的雷达的举升和下降,通过我设计的四级举升液压缸的伸出和缩回,带动塔架的举升和下降,从而实现雷达的举升和下降。

机动性使雷达在现代战争中提高生存能力的有效措施之一,因此机动性指标已经成为现代雷达的一项重要技战术指标。而我现在设计的车载装置升降系统,可以应用成为雷达的车载装置,从而起到对车载雷达的举升,所以本课题有着很广泛的应用范围。

设计中最主要的工作就是对液压缸的设计,在设计中我首先是根据设计要求来确定缸的总行程,由于行程达到了5.2米,所以我选用了四级缸作为我的主升液压缸。然后,我对液压缸的受力进行了分析,从而确定了液压缸的总体尺寸和每级缸的尺寸。

对于举升塔架,我做了塔架的受力分析,确定了塔架连杆的尺寸确定。我还综合考虑了装载雷达的车子的尺寸,保证雷达车载正常行驶时可以穿越桥梁和隧道。

本论文主要完成了以下几个方面的工作:

(l).提出了实现举升的系统方案,设计了双作用四级液压缸的结构,进行了液压缸利得计算和尺寸确定。

(2).设计了塔架的结构,详细的进行了塔架受力分析和风力计算。

(3).简单的介绍了机动式车载雷达稳定性设计分析。

本课题只完成了车载装置升降系统设计的一种设计工作,仍有许多种其他机构可以完成相同的工作,如车载剪叉升降系统、立缸式结构等。设计的系统没有最好,只有更好,我会继续努力使系统更加完善。

五、致谢

本论文的所有研究工作从论文的选题、实现条件到论文的写作等阶段都是在唐晓群导师的悉心指导下完成的。黄开有老师以其严谨求实的治学态度、高度的敬业精神、兢兢业业、孜孜以求的工作作风和大胆创新的进取精神对我产生重要影响。他渊博的知识、开阔的视野和敏锐的思维给了我深深的启迪。黄开有老师经常到寝室来悉心指导我的学习,在我设计遇到难题时,是他给了我信心,使我能够顺利地完成毕业设计。在此谨向黄开有老师致以诚挚的谢意和崇高的敬意。

感谢我的同班同学们,从遥远的家来到这个陌生的城市里,是你们和我共同维系着彼此之间兄弟般的感情,维系着寝室那份家的融洽。四年了,仿佛就在昨天。也祝愿离开学校的兄弟们开开心心,我们在一起的日子,我会记一辈子的。

在论文即将完成之际,我的心情无法平静,从开始进入课题到论文的顺利完成,有多少可敬的老师、同学、朋友给了我无言的帮助,在这里请接受我诚挚的谢意!最后我还要感谢培养我长大含辛茹苦的父母,谢谢你们!

六、参考文献

[1] 何存兴,张铁华主编.液压传动与气压传动,第二版.华中科技大学出版社,2000

[2] 陈建桥主编.材料力学.华中科技大学出版社,2001

[3] 钟毅芳等主编,机械设计原理与方法.华中科技大学出版社,2002

[4] 上海煤矿机械研究所编.液压传动设计手册.上海人民出版社,1976

[5] 唐增宝,何永然,刘安俊等主编.机械设计课程设计,第二版.华中科技大学出版社,2002

[5] 路甬祥主编.液压气动技术手册,机械工业出版社,2002。

[6] 早稻田大学教授 加藤一郎编.机械手图册,上海科学技术出版社,1979

[7] 机械工业部编.1996机械产品目录,第7册.机械工业出版社, 1996

[8] 全国液压气动标准化技术委员会编.液压气动标准汇编,中国标准出版社,1997

[9] 何存兴;液压元件;机械工业出版社;

[10] 刘仁家等;机械设计常用元器件手册;机械工业出版社;

[11] 雷天觉;液压工程手册;机械工业出版社;

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号