大型制药厂热电冷三联供设计

37页 18000字数+说明书+开题报告+5张CAD图纸【详情如下】

冷负荷.xls

回风风道平面布置图.dwg

大型制药厂热电冷三联供设计开题报告.rtf

大型制药厂热电冷三联供设计论文.doc

封面目录.doc

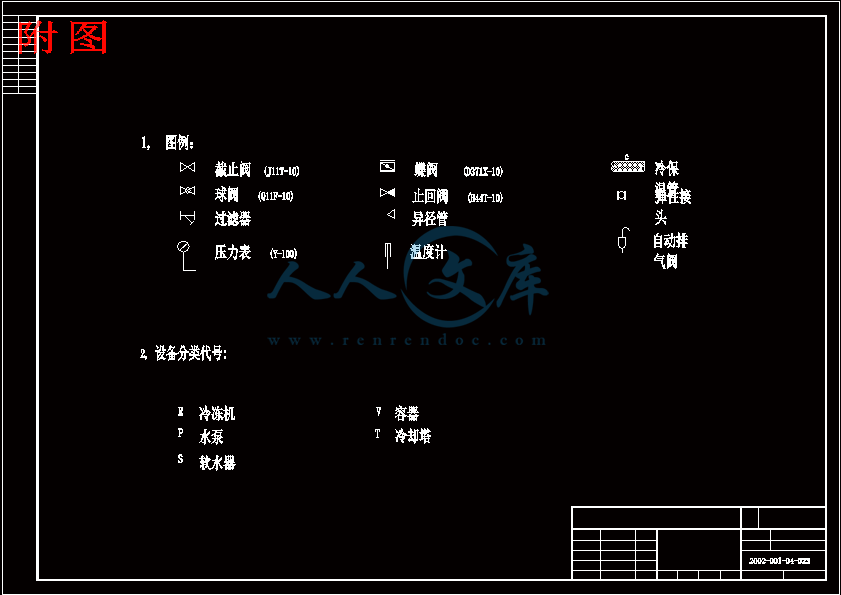

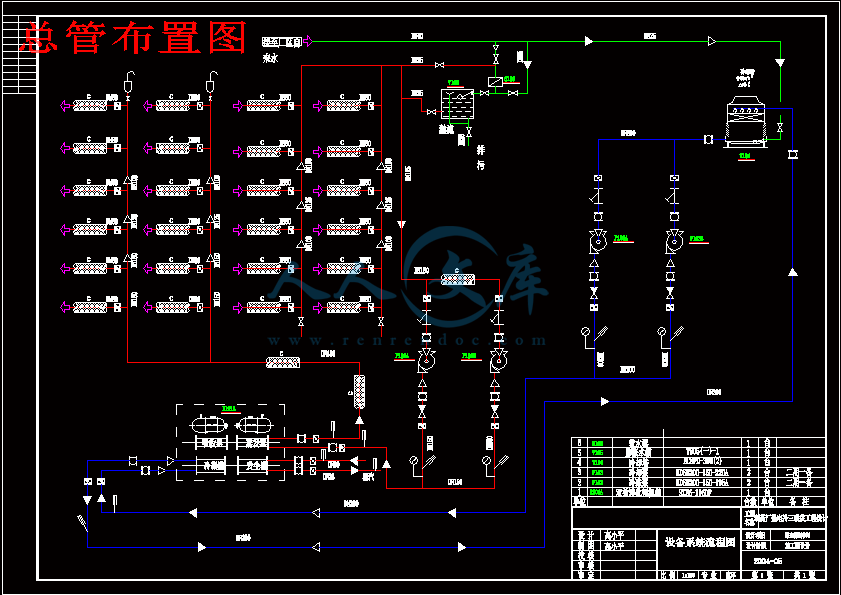

总管布置图.dwg

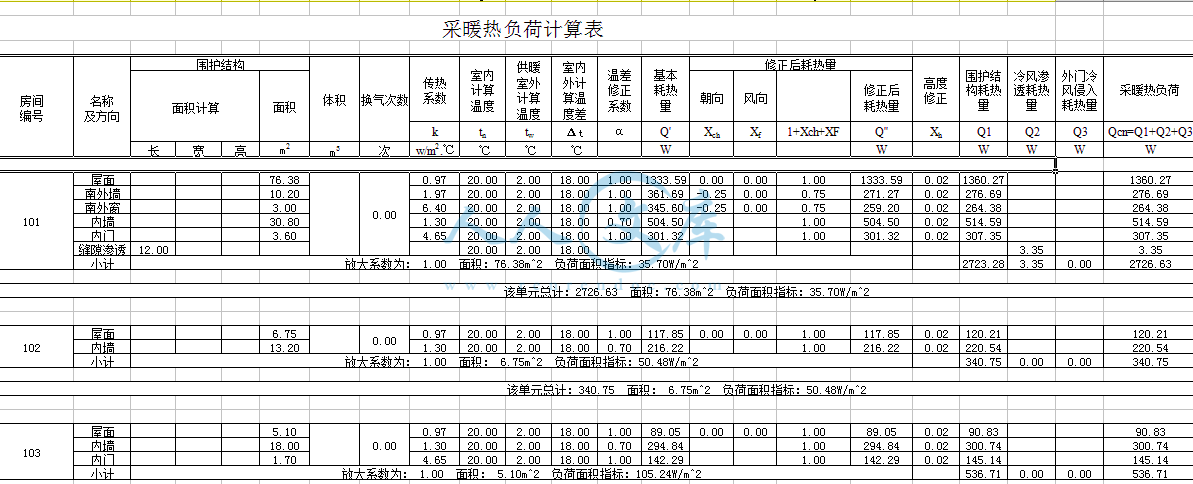

热负荷计算表.xls

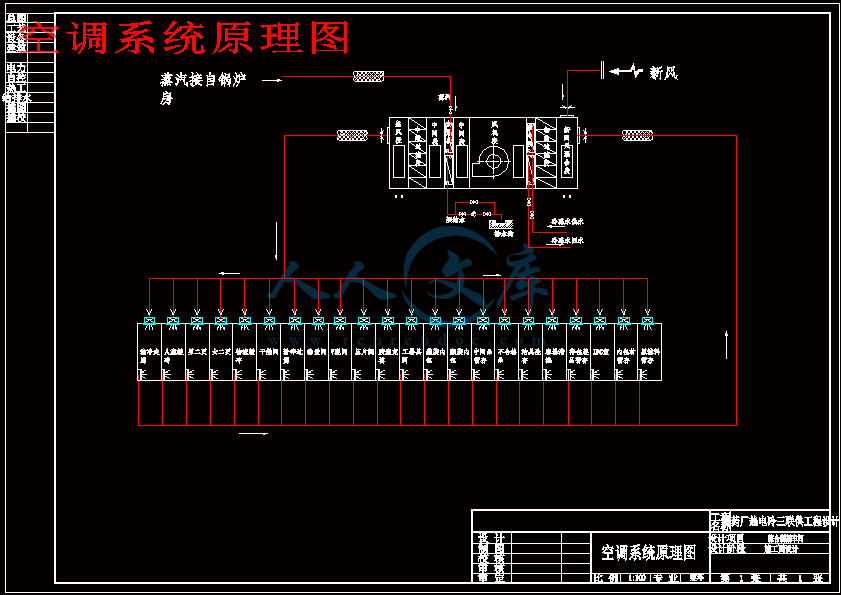

空调系统原理图.dwg

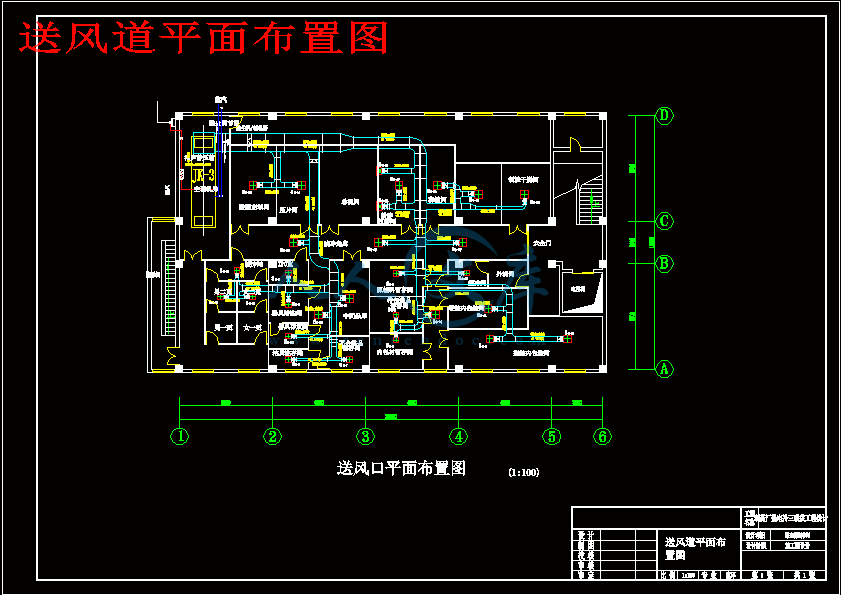

送风道平面布置图.dwg

附图.dwg

大型制药厂热电冷三联供工程设计研究

摘 要:热电冷系统利用吸收式制冷技术给设备供暖和制冷。利用现有热电联产系统发展集中供热,供电和供冷为一体的能源综合利用系统。该系统将溴化锂吸收式制冷机引入到热电厂的热电联产系统中,可增加热电厂的夏季热负荷,从而使冬夏热负荷平衡,保证热电厂更经济高效地运行。本文根据热电冷三联供节约能源的原理,对一座较大型的药厂进行工程设计研究,结合药厂对温度,湿度要求高的特点,进行详细计算,仔细论证,对制冷设备参数提出要求。通过调查和计算,将热、电、冷联产与热电和冷量分供系统加以比较,表明该系统不但可节能,而且具有增加电能生产和保护环境的效益。

主题词:热、电、冷三联供;吸收;环保

Electricity Heat and Chilled Water Congenerating System in large-scale pharmaceutical factory is provided in the engineering design research.

Abstract: Combined heat and power(CHP) systems often use absorption technology to supply heating and cooling to a facility.This paper puts forward an energy comprehensive utilization system, Electricity Heat and Chilled Water Congenerating System(EHCWCS).This system introduces H2O-LiBr Absorption Refrigenerating Machine into Heat and Power Plant to increase the heat load of the plant in summer,which can balance the heat load in summer and winter, so Heat and Power Plant can run in a high efficiency. This text is according to the thermo-electricity cold triple-generation system provide the principle that economize the energy, proceeding to a large pharmaceutical factory the engineering design study, joining together the pharmaceutical factory to the temperature, the degree of humidity requests the high characteristics, proceeding the detailed calculation, carry on detailed calculation, put forward the request to the refrigeration equipments in system parameter. The result of analysis states that this system can not only save energy, but also increase the output of electricity of Heat and Power Plant and protect environment.

Theme words: electricity heat and chilled water congenerating; absorption; ervironmental protection

目录

第一章 绪论…………………………………………………………1

第二章 工程概述……………………………………………………2

第三章 设计参数……………………………………………………3

第一节 室外设计参数……………………………………………3

第二节 室内设计参数……………………………………………3

第四章 负荷计算……………………………………………………4

第一节 冷负荷计算………………………………………………4

第二节 热负荷计算………………………………………………8

第五章 空调方案的选择及空气处理过程的确定…………10

第一节 空调房间送风量和送风状态参数的确定……………10

第二节 空调方案的选择………………………………………12

第六章 空气风系统设计及气流组织计算…………………14

第七章 方案比较…………………………………………………17

第八章 空调水系统设计…………………………………………18

第九章 设备选型及安装…………………………………………20

第十章 空气风系统设计及气流组织计算……………………27

第十一章 能效分析…………………………………………29

设计总结及收获………………………………………………33

致谢……………………………………………………………………34

参考文献………………………………………………………………35

第一章 绪论

热电冷联产系统在大幅度提高能源利用率及降低碳和污染空气的排放物方面具有很大的潜力。有关专家做了这样的估算,如果从2000年起每年有4%的现有建筑的供电、供暖和供冷采用热电冷联产,从2005年起25%的新建建筑及从2010年起50%的新建建筑均采用热电冷联产的话,到2020年的二氧化碳的排放量将减少19%。如果将现有建筑实施热电冷联产的比例从4%提高到8%,到2020年二氧化碳的排放量将减少30%。

热电冷联供系统与远程送电比较,可以大大提高能源利用效率。大型发电厂的发电效率为35%-55%,扣除厂用电和线损率。终端的利用效率只能达到30-47%,而热电冷联产的效率可达到90%,没有输电损耗。热电冷联产系统与大型热电联产比较,大型热电联产系统的效率也没有热电冷联产高,而且大型热电联产还有输电线路和供热管网的损失。显然热电冷联产可以减少输配电系统和供热管网的投资,无论从减少投资成本和减轻污染来讲都是十分有利的。

(1)经济效益:热、电、冷三联供解决了热电厂冬夏季热负荷不均造成的热经济性低的问题,降低了发电煤耗率,提高了经济效益

(2)环保效益:以溴化锂吸收式制冷机取代压缩式制冷机,避免了CFC类氟利昂制冷剂的大量使用和排泄,起到环保的作用。

(3)节电:溴化锂吸收式制冷机较压缩式有明显的节电效益,可以大大缓解夏季用电紧张的问题。

(4)投资少:溴化锂吸收式制冷机的基建投资仅为压缩式制冷机的50%--60%左右,年运行费用也较压缩式少。

热电冷三联产技术是一种能源综合利用技术不仅可以节约能源,还可以减轻对环境的污染,因而在全世界范围内得到了发展。日本和歌山马里拿弟区开发了以海南发电厂抽汽作为蒸汽吸收式制冷机热源的三联产系统,建立了热源分厂和冷暖站,向用户集中供热、供冷和供生活热水。意大利的拉波利综合医院采用从中央热源厂生产的180℃高温水、冷水和蒸汽三种热媒的方式进行集中三联供。我国的热电冷三联产系统是最近几年才发展起来的。山东省淄博市率先利用张店热电厂的低压蒸汽的热源,实现了热电冷三联产。哈尔滨制药厂采用蒸汽两效溴化锂吸收式制冷机制取低温水;在冬季采暖期间,以大自然空气为冷源,采用玻璃钢冷却塔制取低温水。随后,济南、南京、上海等城市也相继设置了热电冷三联产系统。

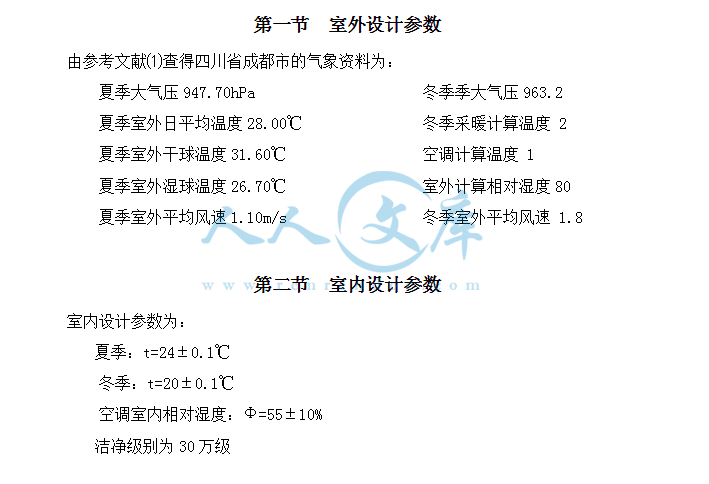

第一节 室外设计参数

由参考文献⑴查得四川省成都市的气象资料为:

夏季大气压947.70hPa 冬季季大气压963.2

夏季室外日平均温度28.00℃ 冬季采暖计算温度 2

夏季室外干球温度31.60℃ 空调计算温度 1

夏季室外湿球温度26.70℃ 室外计算相对湿度80

夏季室外平均风速1.10m/s 冬季室外平均风速 1.8

第二节 室内设计参数

室内设计参数为:

夏季:t=24±0.1℃

冬季:t=20±0.1℃

空调室内相对湿度:Φ=55±10%

洁净级别为30万级

第四章 负荷计算

第一节 冷负荷计算

一、围护结构瞬变传热形成冷负荷的计算方法

1.外墙和屋顶瞬变传热引起的冷负荷

LQn(q)=F×K×(tl,n-tn) W

式中 LQn(q)--外墙和屋顶传热形成的逐时冷负荷(W);

K--外墙壁或屋顶的传热系数[W/m2.oC];

F--外墙或屋顶的面积(m2);

tl,n --外墙可屋顶的逐时冷负荷计算温度(oC),根据建筑物的地理位置、朝向和构造、外表面颜色和粗糙程度以及空气调节房间的蓄热特性;

tn --夏季空气调节室内计算温度(oC)。

设计总结及收获

年月如梭,时间一晃过了思念。在这思念的不断学习和探索当中,在广大老师的谆谆教育下,在众多同学的帮助下,我从一个血气方刚而又年幼无知的年少逐渐成为了一个成熟、合格的大学生。

学习重在实践,重在总结,此次毕业设计就是依次系统地对所学知识再回顾和再认识,也是一次对所学知识的实际应用。通过对大型制药厂热电冷三联供工程设计研究的设计,在肖汉才老师的指导下,我们两个人(高小平,程小海)就毕业设计的各项任务进行仔细讨论,并进行了合理的分工,在规定的时间内,按照毕业设计大纲的要求,顺利地完成了设计任务。在设计时间和资料有限的情况下,我们两人分工合作,集体攻克设计当中的难关,并经常和指导老师进行交流和探讨,再此过程当中,也学到了一些很有用的实际经验和知识,为我们完成设计作料必不可少的准备!就我个人而言,就设计当中的一些收获现总结如下:

积小流而成大海!知识的学习重在积累,重在运用。在将近四年的学习当中,虽说学了很多科目,很多知识,但真正学到手的知识又有多少呢?学后就忘,特别是专业知识的学习,往往是时间是少,内容多,加之专业性很强,如不及时进行运用和回顾,很容易造成真空性的学习,即学了等于没学!此次的毕业设计可以说是弥补了专业课学习当中的不足。通过这次设计,即使我在理论上得到了升华,更重要的是对我的实际知识是一次大充实。由于设计的需要,使我在一个个不眠的夜晚,我想到的是怎么解决设计当中的存在的问题,经历的人生的经历极限。在挑战身体的同时,我想没有谁会说我的生活不够充实吧!

社会的生存竞争是残酷的,没有一点吃苦耐劳的精神是不行的,在毕业设计过程当中,我们或多或少的得到了一点身体的锻炼、毅力的锻炼等等。当我们红着眼,拖着疲惫的身躯时,我可自豪的说:我具备了生存的基本素质!社会当中的残酷我可经受!

回首短暂的两个月时间,放眼未来,我很自豪,我满怀豪情!作为莘莘学子当中的一员,即将踏入工作岗位,在这即将结束的大学生活里,我很充实!

设计结束了,大学生也离我而去,设计是辛苦的,学习是饶有趣味的,我相信在我们每个毕业生当中,永远也不会忘记大学里的种种,更不会忘记这一段毕业设计的时间,因为他对每个人都很特殊!

致谢

毕业设计是大学学习的最后阶段,在这次毕业设计是在指导老师肖汉才老师严格要求,精心指导下完成的。肖汉才老师学识渊博,经验丰富,时时给我热情的鼓励,不懈的督促和不倦的教诲,从思想、学习等方面进行教育,解决了许多的难题。我不但学到了新的知识,思想上也有很大的提高。肖汉才老师待人诚恳、对我们严格要求,以其平凡而伟大的人格影响着我,感染着我,使我收益非浅。在毕业论文完成之际对肖汉才老师表示深深的谢意。

同时在此课程设计中得到了本专业院系领导的热心帮助和大力支持。在此对他们表示感谢。感谢院系给了我锻炼自己和发挥自己才能的机会。并向给予我帮助的同组同学表示真诚的感谢!

参考文献:

⑴薛殿华《空气调节》清华大学出版社2000年1月

⑵赵荣义、范存养等《空气调节》 第三版 中国建筑工业出版社 2003年6月

⑶陆耀庆《实用供热空调设计手册》中国建筑工业出版社 2003年6月

⑷尉迟斌《实用制冷与空调工程手册》机械工业出版社 2003年1月

⑸戴永庆《溴化锂吸收式制冷技术及应用》机械工业出版社2001年3月

⑹贺平、孙刚《供热工程》第三版中国建筑工业出版社2003年1月

⑺杨小灿《制冷空调产品设备手册》国防工业出版社 2003年10月

⑻王增长《建筑给排水工程》第四版中国建筑工业出版社2003年6月

⑼赖艳华、吕明新,热、电、冷三联供的效益分析,动力工程,1999年8月,第19卷第4期305-308

⑽郑国耀 李道林 张时飞,黄浦区中心医院“热、电、冷”三联供工程设计及实践,动力工程,第19卷第3期,59-64

⑾钱北中,哈药厂热电冷联产应用及经济效益分析,节能,1996年第12期,37-39

⑿严德隆 张维君,空调制冷及热电冷联产系统的能耗分析,暖通空调HV&AC,1998年第28卷第6期,18-22

⒀Havelsky V. Engergetic efficiency of cogeneration systems for combined heat,cold and power production[J].International Journal of Refrigeration,1999(22):479-485.

⒁秦志红 刘凤强 曹家枞,楼宇冷热电联供系统的热经济性分析,能源研究与信息,第19卷 第2期,116-122

⒂李树平 王文,吸附式制冷热泵及其在冷热电联供系统应用的能源利用分析,山东电力技术,2001年第5期,12-14

⒃Pilavachi PA. Power generation with gas turbine systems and combined heat andpower[J].Applied Thermal Engineering,2000,20(15):1421-1429

⒄孙志高 曹建荣 郭开华, 热电冷三联综合经济分析, 中国能源, 2000年6月,22-23

⒅孙志高,热电冷三联供综合经济分析,建筑热能通风空调,2000年第3期,40-41

⒆杜垲 钱瑞年 杨思文,热电冷三联供应用分析,能源研究与利用,1997年第6期,16-19

⒇王永川 戴铭 李建新,热电冷三联供节能分析,内蒙古电力技术,2001年第19卷第1期,24-25

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号