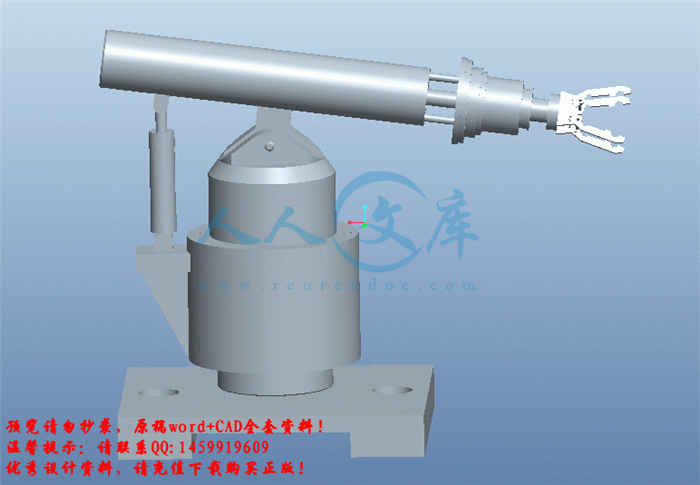

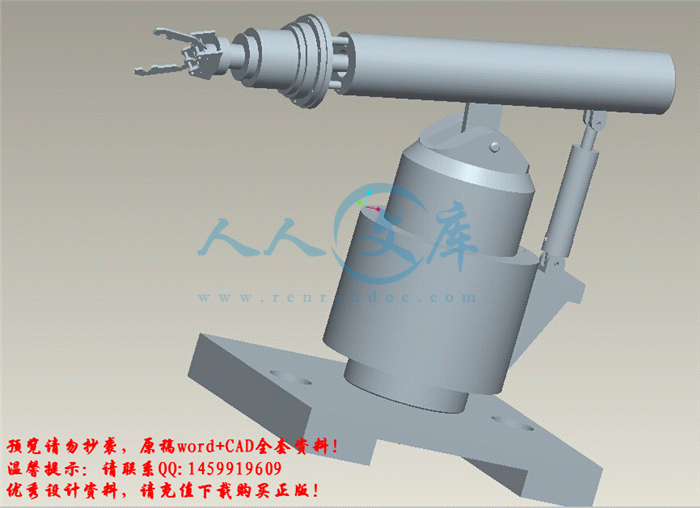

曲轴搬运机械手设计

曲轴搬运机械手的研究与设计

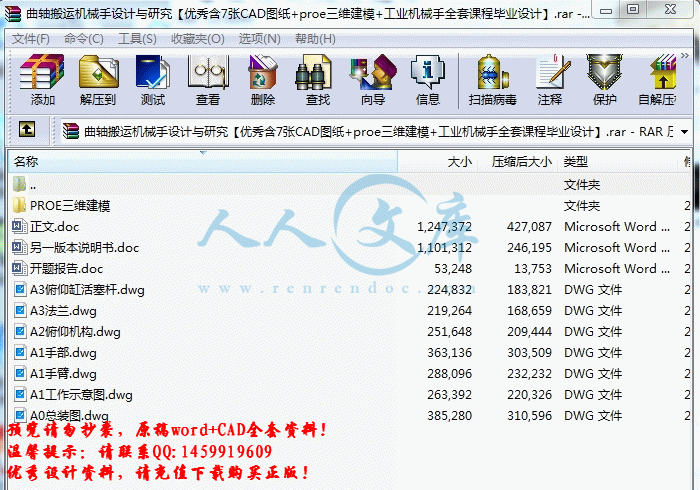

曲轴搬运机械手设计与研究【优秀含7张CAD图纸+proe三维建模+工业机械手全套课程毕业设计】

【带开题报告】【44页@正文24800字】【详情如下】【需要咨询购买全套设计请加QQ1459919609】

A0总装图.dwg

A1工作示意图.dwg

A1手臂.dwg

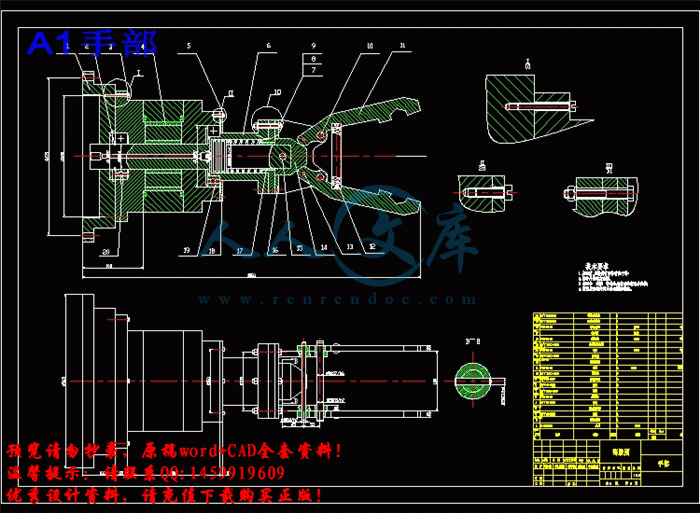

A1手部.dwg

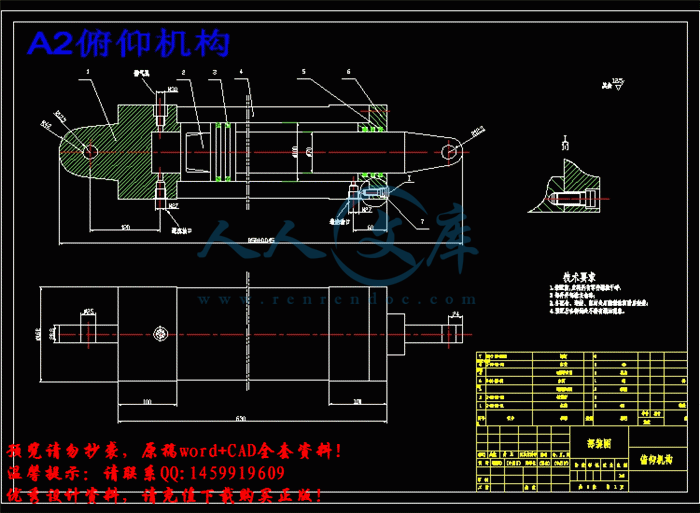

A2俯仰机构.dwg

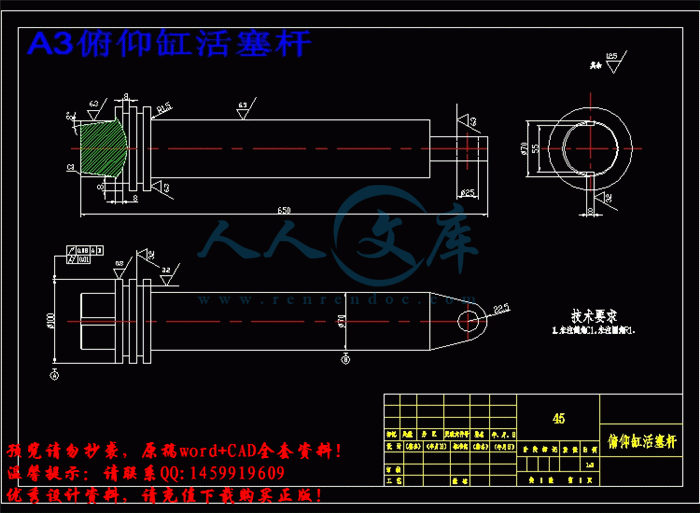

A3俯仰缸活塞杆.dwg

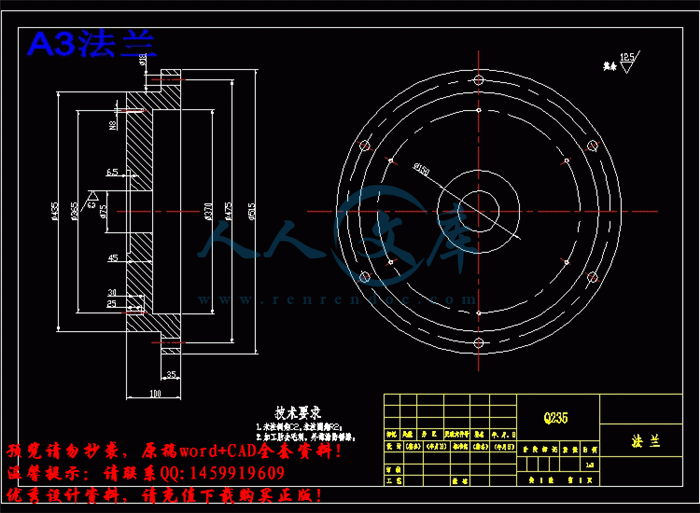

A3法兰.dwg

PROE三维图一套

另一版本说明书.doc

开题报告.doc

正文.doc

开 题 报 告

一.毕业设计(论文)综述(题目背景、研究意义及国内外相关研究情况)

1.课题的目的与意义

工业机械手是近几十年发展起来的一种高科技自动生产设备,也是工业机器人的一个重要分支,在构造和性能上兼有人和机器各自的优点,机械手在工业生产中起着积极作用,能部分的完成人工操作,能按照生产工艺的要求,遵循一定的程序、时间和位置来完成工件的传送和装卸;本课题针对曲轴在两个生产线之间的搬运自动化问题,设计一机械手,以提高生产过程的自动化程度和生产效率。

2.国内外机械手的发展状况

我国工业机器人起步于20世纪70年代初期,1972年我国开始研制自己的工业机器人。

进入20世纪80年代后,随着改革开放的不断深入,在高技术浪潮的冲击下,我国机器人技术与研究得到了政府重视与支持。“七五”期间,国家投入资金,对工业机器人及其零件部件进行攻关,完成了示教再现式工业机器人成套技术的开发,研究出了喷涂、点焊和搬运机器人。1986年,国家高技术研究发展计划(863计划)开始实施,经过几年的研究,取得了一大批科研成果,成功的研制出了一批特种机器人。

从20世纪90年代初期起,我国掀起了新一轮的经济体制改革和技术进步热潮。工业机器人技术在实践中前进了一大步,先后研制了焊接、装配、喷漆、切割、包装等各种用途的工业机器人,并实施了一批机器人应用工程,形成了一批机器人产业化基地,为我国机器人产业的腾飞奠定了基础。

目前,我国机器人技术研究主要体现在以下五个方向:一是示教再现型工业机器人;而是智能机器人;三是机器人化机械;四是以机器人为基础的重组装配系统;五是多传感器信息融合与配置技术[1]。

目前,国外已经出现了触觉和视觉机械手。第二代机械手正在加紧研制。它设有微型电子计算机控制系统,具有视觉触觉能力,甚至听想的能力。研究安装各种传感器,能把感觉到的信息反馈,使机械手具有感觉机能。

国外也出现了第三代机械手,它能独立地完成工作过程中的任务。它与电子计算机和电视设备保持联系。并逐步发展成为柔性制造系统FMS和柔性制造单元FMC中的重要一环[2]。

3. 工业机械手在生产中的应用

机械手是工业自动控制领域中经常遇到的一种控制对象。机械手可以完成许多工作,如搬物、装配、切割、喷染等等,应用非常广泛。

在现代工业中,生产过程中的自动化已成为突出的主题。各行各业的自动化水平越来越高,现代化加工车间,常配有机械手,以提高生产效率,完成工人难以完成的或者危险的工作。可在机械工业中,加工、装配等生产很大程度上不是连续的。据资料介绍,美国生产的全部工业零件中,有75%是小批量生产;金属加工生产批量中有四分之三在50件以下,零件真正在机床上加工的时间仅占零件生产时间的5%。从这里可以看出,装卸、搬运等工序机械化的迫切性,工业机械手就是为实现这些工序的自动化而产生的。目前在我国机械手常用于完成的工作有:注塑工业中从模具中快速抓取制品并将制品传诵到下一个生产工序;机械手加工行业中用于取料、送料;浇铸行业中用于提取高温熔液等等。本文以能够实现这类工作的搬运机械手为研究对象。下面具体说明机械手在工业方面的应用[3]。

4.工业机械手的发展趋势

(1)工业机器人性能不断提高(高速度、高精度、高可靠性、便于操作和维修),而单机价格不断下降,平均单机价格从91年的10.3万美元降至97年的6.5万美元。

(2)机械结构向模块化、可重构化发展。例如关节模块中的伺服电机、减速机、检测系统三位一体化:由关节模块、连杆模块用重组方式构造机器人整机;国外已有模块化装配机器人产品问市。

(3)工业机器人控制系统向基于PC机的开放型控制器方向发展,便于标准化、网络化;器件集成度提高,控制柜日见小巧,且采用模块化结构:大大提高了系统的可靠性、易操作性和可维修性。

(4)机器人中的传感器作用日益重要,除采用传统的位置、速度、加速度等传感器外,装配、焊接机器人还应用了视觉、力觉等传感器,而遥控机器人则采用视觉、声觉、力觉、触觉等多传感器的融合技术来进行环境建模及决策控制多传感器融合配置技术在产品化系统中已有成熟应用。

(5)虚拟现实技术在机器人中的作用已从仿真、预演发展到用于过程控制如使遥控机器人操作者产生置身于远端作业环境中的感觉来操纵机器人。

(6)当代遥控机器人系统的发展特点不是追求全自治系统,而是致力于操作者与机器人的人机交互控制,即遥控加局部自主系统构成完整的监控遥控操作系统,使智能机器人走出实验室进入实用化阶段。美国发射到火星上的“索杰纳”机器人就是这种系统成功应用的最著名实例。

(7)机器人化机械开始兴起。从94年美国开发出“虚拟轴机床”以来,这种新型装置已成为国际研究的热点之一,纷纷探索开拓其实际应用的领域。我国的工业机器人从80年代“七五”科技攻关开始起步,在国家的支持下,通过“七五”、“八五”科技攻关,目前己基本掌握了机器人操作机的设计制造技术、控制系统硬件和软件设计技术、运动学和轨迹规划技术,生产了部分机器人关键元器件,开发出喷漆、弧焊、点焊、装配、搬运等机器人;其中有130多台套喷漆机器人在二十余家企业的近30条自动喷漆生产线(站)上获得规模应用,弧焊机器人己应用在汽车制造厂的焊装线上。但总的来看,我国的工业机器人技术及其工程应用的水平和国外比还有一定的距离,如:可靠性低于国外产品:机器人应用工程起步较晚,应用领域窄,生产线系统技术与国外比有差距;在应用规模上,我国己安装的国产工业机器人约200台,约占全球已安装台数的万分之四。以上原因主要是没有形成机器人产业,当前我国的机器人生产都是应用户的要求,“一客户,一次重新设计,品种规格多、批量小、零部件通用化程度低、供货周期长、成本也不低,而且质量、可靠性不稳定。因此迫切需要解决产业化前期的关键技术,对产品进行全面规划,搞好系列化、通用化、模块化设计,积极推进产业化进程.我国的智能机器人和特种机器人在“863”计划的支持下,也取得了不少成果。其中最为突出的是水下机器人,6000m水下无缆机器人的成果居世界领先水平,还开发出直接遥控机器人、双臂协调控制机器人、爬壁机器人、管道机器人等机种:在机器人视觉、力觉、触觉、声觉等基础技术的开发应用上开展了不少工作,有了一定的发展基础。但是在多传感器信息融合控制技术、遥控加局部自主系统遥控机器人、智能装配机器人、机器人化机械等的开发用方面则刚刚起步,与国外先进水平差距较大,需要在原有成绩的基础上,有重点地系统攻关,才能形成系统配套可供实用的技术和产品,以期在“十五”后期立于世界先进行列之中[3]。

二.本课题研究的主要内容和拟采用的研究方案、研究方法或措施

1.课题主要内容和要求

本课题将要完成的主要任务如下:

1.了解工业机器人的发展及在工业生产中的应用;

2.分析该机械手的传动原理;

3.完成该机械手的结构设计;

4.应用软件绘制所设计机械手的装配和关键零件结构图。

2.选题理由及准备情况:

该机械手主要用于工厂内对发动机曲轴的拾取和搬运,以代替人的体力劳动。

工业机械手是伴随工业生产和科学技术的发展,特别是电子计算机的广泛应用而迅速发展起来的一门新兴技术装备,它综合应用了机械,电子,自动控制,传感技术,人工智能,仿生学等等学科的基础知识,以实现机械化与自动化的有机结合。它模仿人手的部分动作,按给定程序、轨迹和要求实现自动抓取、搬运或操作的自动机械装置,可以通过编程来完成各种预期的作业,在构造和性能上兼有人和机器各自的优点,尤其体现在人的智能和适应性。工业机器人在提高产品质量、加快产品更新、提高生产效率、促进制造业的柔性化、增强企业和国家的竞争力等诸方面具有举足轻重的地位。

采用工业机器人具有如下优点:第一,改善劳动条件,逐步提高生产效率;第二,更强与可控的生产能力,加快产品更新换代;第三,提高零件的处理能力与产品质量;第四,消除枯燥无味的工作,节约劳动力;第五,提供更安全的工作环境,降低工人的劳动强度,减少劳动风险;第六,减少机床损耗;第七,减少工艺过程中的工作量及降低停产时间和库存;第八,提高企业竞争力。机械手能代替人工操作,大大改善工人的劳动条件,将操作工人从繁重、单调的工作环境中解放出来,提高劳动生产效率。

通过互联网搜索以及查阅相关书籍、文献、专利资料,我基本了解了工业机械手的现状和发展动态。汽车制造业属于技术、资金密集型产业,也是自动化程度要求高、竞争相当激烈的行业。目前,汽车制造业是制造业所有行业中人均拥有工业机器人密度最高的行业。随着居民消费的水平提高,我国汽车业进入高速增长期,国际汽车巨头纷纷进入中国市场,与我国企业合资设厂或扩大原有生产规模,国内企业也纷纷转型或加大对汽车行业的投资,整个行业增产扩能增加了对工业机器人的需求。因此,我明确了研究发动机曲轴搬运上线机械手的现实意义。研究目标:设计一台程控型机械手代替人工工作,实现两条生产线之间工件的搬运,降低工人劳动强度,减少生产线上工人的数目,提高生产效率。

3.研究内容:

根据给定的工况条件和基本要求,从机械原理和机械结构对搬运机械手进行具体的分析和设计。对机械手的传动、驱动等主要部件进行选型和校核,并结合原理图等对整个系统的工作方法和原理进行描述。该机械手能完成如下的动作循环:手臂前伸→手指夹紧抓料→手臂缩回→机身回转180度→手腕回转90度→手臂前伸→手臂下降→手指松开→手臂上升→手臂缩回→机身回转复位→手腕回转复位→待料。

主要技术参数有:抓重——16kg;速度运动——小于0.1m/s;定位精度——±1mm

三.本课题研究的重点及难点,前期已开展工作

本课题研究的重点在于该机械手各部分的结构设计、装配。

难点在于根据被夹持的曲轴的参数,对手部夹持力的计算与校核。

前期已查阅了大量的文献资料,对工业机器人的知识有了一定的了解,理解了机械手的构造原理和技术,为开展本次设计做了充分准备。

四.完成本课题的工作方案及进度计划(按周次填写)

1-3周: 前期准备,查阅资料,了解课题,准备开题答辩;

4-6周: 确定设计方案,进行结构设计计算;

7-11周: 完成结构设计和装配图的绘制;

12-14周:完成三维建模,并进行模型装配;

15-17周:完善装配模型,撰写毕业论文

18周: 毕业答辩。

参考文献

[1]孙桓,陈作模,葛文杰.机械原理.北京:高等教育出版社,2006

[2]濮良贵,纪名刚.机械设计.北京:高等教育出版社,2006

[3]徐福玲,陈尧明.液压与气压传动.北京:机械工业出版社,2007

[4]刘鸿文.材料力学.北京:高等教育出版社,2004

[5]张世昌,李旦,高航.机械制造技术基础.北京:高等教育出版社,2007

[6]毛平淮.互换性与测试技术.北京:机械工业出版社,2006

[7]杜志俊.工业机器人的应用与发展趋势.北京:机械工业出版社,2002

[8]朱世强,王宣银.机器人技术及其应用.杭州:浙江大学出版社,2006

[9]原魁.工业机器人发展现状与趋势.中国科学院自动化研究所,2007

[10]萩原方彦(日).机械实用手册.科学出版社,2007年第2版

[11]周恩涛,周士昌.液压驱动机械手的神经网络控制.中国机械工程第12卷第4期,2001.4

[12]张新聚,曹慧琴,杨雪.程控通用机器人的设计.液压与气动2007年第2期,2007

[13]陈爱珍.日本工业机器人的发展历史及现状.机械工程师2008年第7期,2008

[14]工业机器人发展现状浅谈.自动化博览2007年4月刊,2007.4

[15]赵臣,王刚.我国工业机器人产业发展的现状调研报告.机器人技术与应用,2009.3

[16]Fathi Ghorbel, John Y. Hung, and Mark W. Spong. Adaptive Control of Flexible-Joint Manipulators. IEEE Control Systems Magazine, 1989.10, 9-13

[17]D. Black. A Modular Approach to Robotic Automation of DOE Applications. ARM Automation, Inc 2000.7

目录

第1章 绪论1

1.1 工业机器人(机械手)的概述错误!未定义书签。

1.1.1 工业机器人的发展1

1.1.2 工业机器人的分类错误!未定义书签。

1.1.3 工业机械手的应用4

1.2 设计问题的提出错误!未定义书签。

第2章 机械手的总体设计10

2.1 机械手的组成及各部分关系概述10

2.2 机械手的设计分析10

2.2.1 设计要求10

2.2.2 总体设计任务分析10

2.2.3 总体方案拟定12

第3章 机械手结构的设计分析13

3.1 末端操作器的设计分析13

3.1.1 末端操作器的概述13

3.1.2 末端操作器结构的设计分析13

3.2 手腕的设计分析13

3.3 手臂的设计分析13

3.4 机身和机座的设计分析14

第4章 机械手各部件的载荷计算16

4.1 设计要求分析16

4.2 手指夹紧机构的设计16

4.2.1 手指夹紧机构载荷的计算16

4.3 手臂伸缩机构载荷的计算17

4.4 手臂俯仰机构载荷的计算18

4.5 手腕摆动机构载荷力矩的计算19

4.6 机身摆动机构载荷力矩的计算20

4.7 初选系统工作压力21

第5章 机械手各部件结构尺寸计算及校核22

5.1 手指夹紧机构结构尺寸的确定22

5.4 手腕摆动机构的确定25

5.5 机身摆动机构的确定26

5.5 强度校核26

5.6 弯曲稳定性校核27

第6章 液压系统的设计29

6.1 液压缸或液压马达所需流量的确定29

6.3 液压缸或液压马达主要零件的结构材料及技术要求30

6.3.1 缸体30

6.3.2 缸盖30

6.3.3 活塞30

6.3.4 活塞杆31

6.3.5 液压缸的缓冲装置31

6.3.6 液压缸的排气装置31

6.4 制定基本方案32

6.4.1 基本回路的选择32

6.5 液压元件的选择32

6.5.1 液压泵的选择32

6.5.2 液压泵所需电机功率的确定33

6.5.3 液压阀的选择34

6.5.4 液压辅助元件的选择原则34

6.5.5 油箱容量的确定36

6.5.6 液压原理图36

结论39

参考文献40

致谢41

曲轴搬运机械手的研究与设计

摘要:随着科学技术的发展和自动化生产线在企业产品生产中的广泛应用,机械手作为自动化生产线的重要组成部分也得到了长足的发展和进步。尤其是随着机械结构的优化,气动、液压技术的成熟,控制元件的发展和控制方式的不断改进和创新,机械手的动作精确性、控制灵活性和工作可靠性得到了明显的改善。机械手的出现在减轻工人劳动强度和难度、提高工作效率和质量、降低生产成本上做出了突出贡献,机械手的发展在企业的发展和创收上起到了举足轻重的作用。本课题是一个机、电结合较为紧密的实用性项目,文中对PLC的应用、机械结构的设计、控制方法的选择等方面进行了必要的探讨。最后,总结了全文,指出了机械手的改进措施、应用前景和发展方向。

关键字:机械手,液压驱动,PLC(可编程控制器

The Manipulator For Moving The Engine’s Crank

Abstract: With the development of the science and technology and the application of the automobile product line in the production, the manipulator, who serves as the important part of the automobile product line, has also experienced dramatic progress and development. Especially with the improvement of the structure of the machine, the maturity of pneumatics and hydraulics, and the constant improvement of the control element such as the singlechip, PLC, the motion controller, and soon, and the ceaselessly ameliorative and innovative control mode, the precision, delicacy and reliability of the manipulator has been improved expressly, which contributed to alleviating the worker’s labor intensity and difficulty, boosting the working efficiency and quality, reducing cost, as to play an extremely important part in the development and income of the corporations. The subject is a practical item where the mechanics and electrics are integrated very closely. The writer has made a necessary discussion in the application of PLC, the optimize of mechanical structure and the study of control mode and researches into the mechatronics. the writer summarizes the whole thesis and points out the amelioration, perspective and developing direction of the manipulator.

Key Words: manipulator, the hydraulic pressure drive, PLC(Programmable Logic Controller)

参考文献

[1]郭洪红.工业机器人运用技术[M].北京:科学出版社.2008-7.7~11,15,19,26~30,40,44~45,51,68,79~84,91

[2]原魁.工业机器人发展现状与趋势[J].工厂自动化.2007.第1期.34~38

[3]周寿明,邓成良.可用于生产线的工业机器人研究[J].科技创新导报.2008.第27期.59-61

[4]罗璟,赵克定,陶湘厅,袁锐波.工业机器人的控制策略探讨[J],机床与液压.2008-10.第10期.95~100

[5]张新聚,曹慧勤,杨雪.程控通用机器人设计[J].液压与气动.2007.第2期.63~64

[6]李文明.曲轴搬运机械手的研究与设计[D].武汉:华中科技大学.2007

[7]郭洪红.工业机械人技术[M].西安:西安电子科技大学.2006.5

[8]王小玲.工业机械手的PLC控制[J].机电工程技术.2004.第9期.32~36

[9]许福玲,陈尧明.液压与气压传动[M].北京:机械工业出版社.2007-10.38~40,41,48~51,68~77,79~104,123~131,141~163

[10]成大先.机械设计手册液压传动[S],第4版.北京:化学工业社.2007-9.20-3~20-5,20-13,20-74~20-100, 20-117,20-184,20-277,20-281~20-306,20-390~20-392,20-401~20-419,20-427~20-454,20-471~20-484,20-508~540,20-640,20-708~20-711,20-740~20-741,20-767

[11]机械设计手册编委会.机械设计手册液压传动与控制[S],第4版.北京:机械工业出版社.2007-7.23-49~23-58,23-64~23-66,23-134~23-135,23-170~23-171,23-173~23-174,23-254~23-255,23-490~23-491,23-498~23-499,23-561,23-581~23-584

[12]张培志,朱宏俊.电气控制与可编程序控制器[S].北京:化学工业出版社.2009-1.120

[13]哈尔滨工业大学理论力学教研室.理论力学[S],第6版.北京:高等教育出版社.2007-4.109,170~177

[14]刘鸿文.材料力学[S],第4版.北京:高等教育出版社.2008-12.12-25,29-37

[15]孙桓,陈作模,葛文杰.机械原理[S],第7版.北京:高等教育出版社.2007-12.5~18,263~273

[16]毛平淮,互换性与测量技术[S].北京:机械工业出版社.2008-1

[17] Fathi Ghorbel, John Y. Hung, and Mark W. Spong. Adaptive Control of Flexible-Joint Manipulators. IEEE Control Systems Magazine, 1989.10, 9-13

[18] D. Black. A Modular Approach to Robotic Automation of DOE Applications. ARM Automation,Inc 2000.7

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号