二维运动平台的结构设计【优秀含8张CAD图纸+proe三维建模+运动平台全套课程毕业设计】

【带任务书+开题报告】【32页@正文11200字】【详情如下】【需要咨询购买全套设计请加QQ1459919609】

任务书

课题名称二维运动平台的结构设计

毕业设计

基本要求、重点需要

研究的问题基本要求:完成两自由度运动平台基本结构的设计并绘制其二维装配图及一些主要部件的零件图,绘制运动平台的三维模型并对其进行仿真。

重点研究问题:对运动平台的可行性进行分析,主要针对其三维模型的仿真。

目录

中文摘要I

AbstractII

第一章 绪论3

1.1 二维运动平台的研究背景3

1.2二维运动平台的研究目标3

1.3二维运动平台的实现方式3

第二章 步进电机、滚珠丝杆及联轴器的选型4

2.1滚珠丝杆及其选型4

2.1.1滚珠丝杆的基本原理4

2.1.2滚珠丝杆的基本参数4

2.1.3 滚珠丝杆的选型5

2.2步进电机及其选型6

2.2.1 步进电机的基本原理6

2.2.2 步进电机的基本参数8

2.2.3 步进电机的选型10

2.3联轴器及其选型12

2.3.1联轴器的作用和分类12

2.3.2 联轴器的基本参数13

2.3.3 联轴器的选型13

第三章 二维运动平台的结构设计及研究15

3.1二维运动平台功能原理的确定15

3.2二维运动平台尺寸结构的设计15

第四章 二维运动平台的模拟仿真20

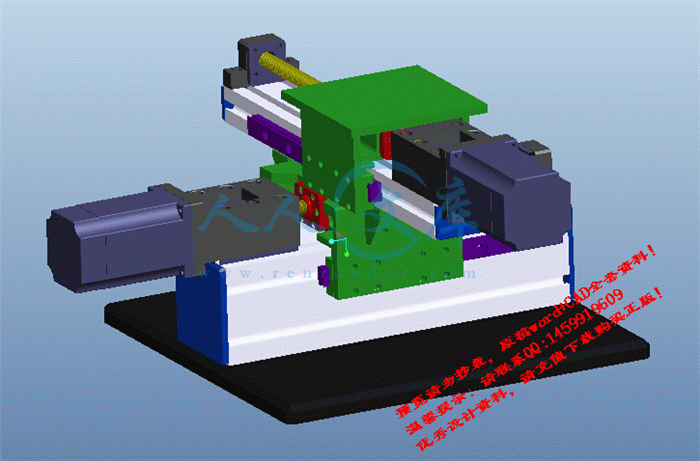

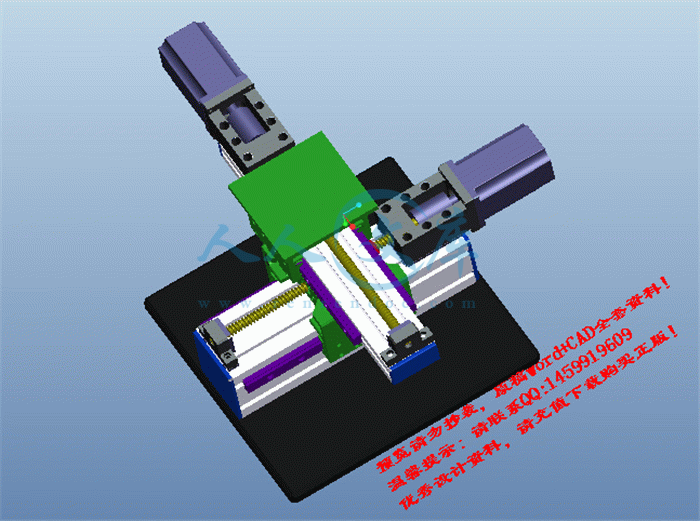

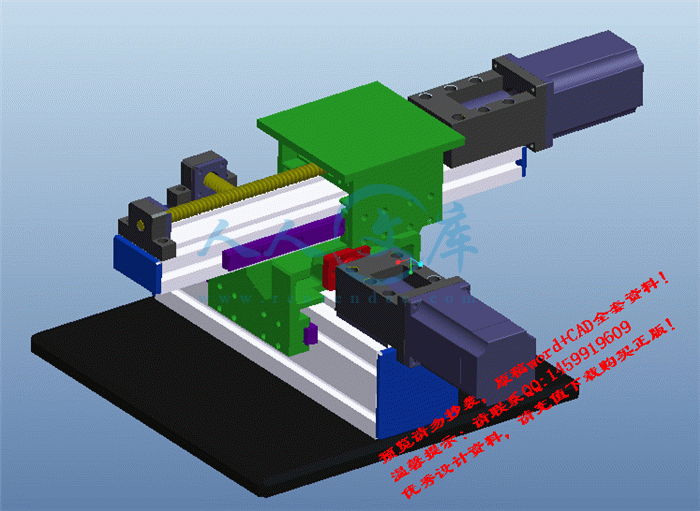

4.1 二维运动平台的三维建模20

4.1.1 三维建模软件的选择20

4.1.2 二维运动平台三维模型的建立20

4.1.3 二维运动平台三维模型的分析24

4,2 二维运动平台的仿真分析24

4.2.1 仿真软件的选择24

4.2.2 二维运动平台的仿真24

第五章 结论与展望25

5.1 结论25

5.2 展望25

参考文献26

致谢29

中文摘要

从第二次工业革命开始,机械化便已深深地扎根于我们的生活之中;对于现在人们日益增长的物质文化需求,原本的参杂大量人力的“老式”机械化生产已略显颓势;作为被誉为最可能是人类史上第三次工业革命的电子机械化,毫无悬念地取代了“老式”机械化生产;而其中的运动控制技术便是其时代下的典型产物,本文以运动控制技术为基础,根据运动指标的要求,完成二维运动平台的自动控制,并通过软件对平台进行运动仿真;本文大体可分为二维运动平台的机械结构设计,三维模型的建立以及运动仿真分析三大部分。

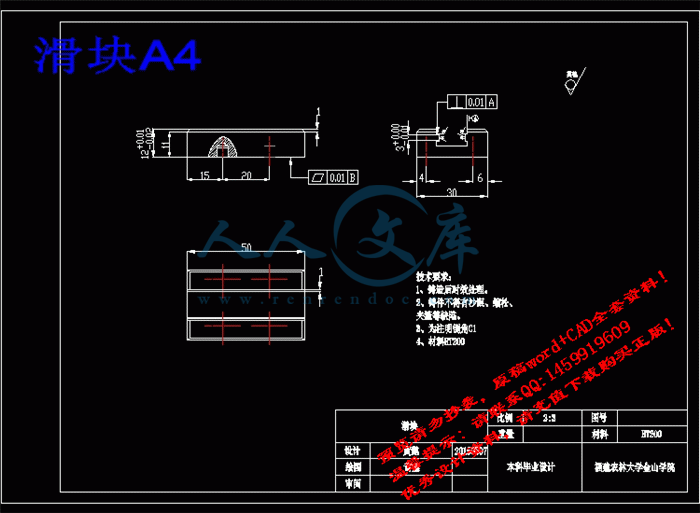

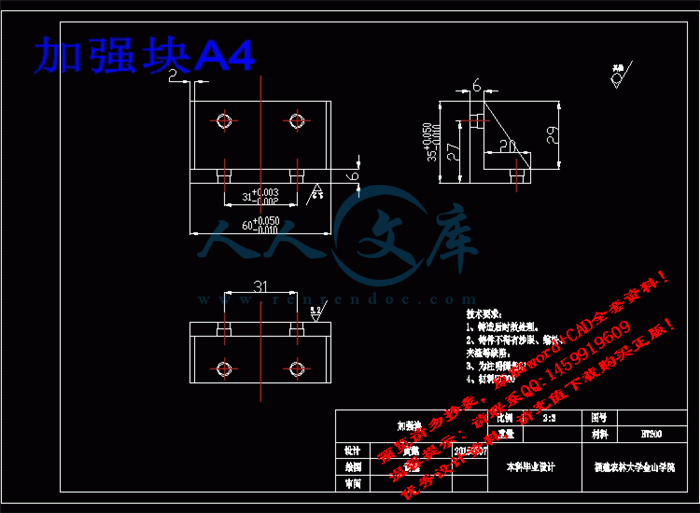

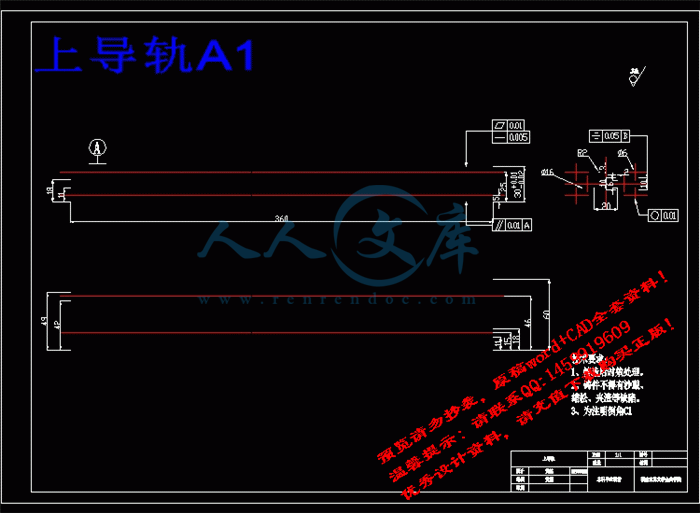

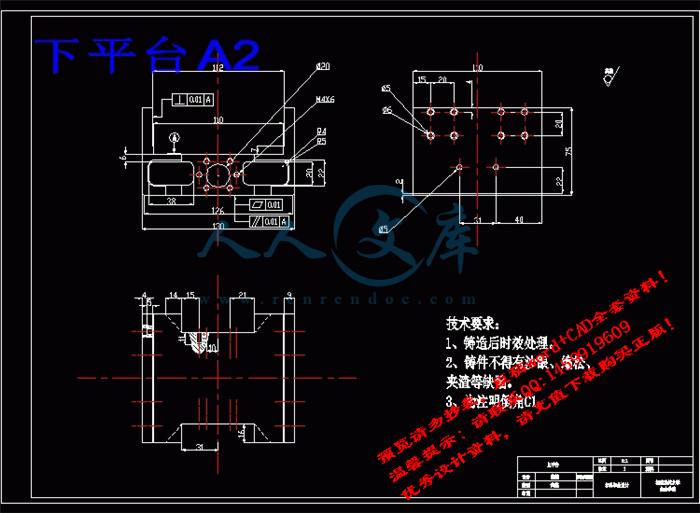

就二维运动平台的机械结构设计,根据具体任务要求先从标准件的选型起手,确定标准件后着手设计平台的其他非标部分,并使用AUTOCAD绘制出相应的二维工程图,之后使用PRO/E以平台的二维工程信息为基础进行三维实体模型的建立,最后使用PRO/E的仿真模块对平台进行运动仿真,从而达成二维运动平台的设计。

Abstract

Starting from the second industrial revolution, mechanization has deeply rooted in our life; For now people's growing material and cultural needs, originally mixed a lot human "old-fashioned" production mechanization has been slightly decline; As known as the most likely is the third time in the history of mankind, mechanization of industrial revolution of the electron, there is no suspense to replace the "old" mechanized production; And the motion control technology is a typical product, under the age of this article is based on motion control technology, according to the requirement of the movement indicators, complete automatic control of two-dimensional motion platform, and through software for motion simulation platform; This article can be divided into the mechanical structural design of two-dimensional motion platform, the establishment of three-dimensional model and movement simulation analysis of three parts.

The mechanical structural design of two-dimensional motion platform, according to the specific mission requirements from selection of standard parts on hand first, determine the standard set out to design platform after other non-standard parts, and use AUTOCAD draw the corresponding two-dimensional engineering graphics, after using PRO/E based on the platform of the two-dimensional engineering information for the establishment of the three-dimensional entity model, finally using PRO/E simulation module to motion simulation platform, to achieve the design of the two-dimensional motion platform.

第一章 绪论

1.1 二维运动平台的研究背景

制造业一定意义上可以说是一个国家的核心产业,历史告诉我们,一个国家若没有强大的制造业的支持,在现今这个弱肉强食的社会形势下是无法生存的;制造业在日常生活中无处不在,小到一只普通的铅笔,大至一个国家的军备设施。一个国家工业是否发达,从其制造业的水平上就能体现出来,人类历史上几次重大的技术革新形成了现今具有自动、精准、快速等特点的制造业。就目前而言,随着社会的高速发展,传统制造业正面临着前所未有的变革,机械制造取代人力制造已是大势所趋,作为20世纪发展最快、影响最大的自动控制技术可以说是实现现今机械制造的基础,也是最为核心、关键的技术之一;而又在现代工业生产与经济活动中,随着电子科学的不断进步,机电一体化的已逐渐成为现今制造业的主流之一。本文所设计的二维运动平台便是以固高科技的运动控制卡为核心控制部件,以软件编程为基础,以成本最低为原则,至少实现最为基本的工作平台的二维移动控制。

现阶段市场上的二维运动平台多是机电一体化设备的基础部件,如数控车床的纵-横向进刀装置、数控钻或数控铣的X-Y工作台、电子元件表面贴装设备等。?

1.2二维运动平台的研究目标

本文所设计的二维运动平台是以固高科技的运动控制卡为核心控制部件,以软件编程为基础,以成本最低为原则,实现最为基本的工作平台的二维移动控制。本文所设计的运动平台要实现通过软件的编程,让运动平台可以再一个二维平面上画出任何可以用线条组成的图形。

1.3二维运动平台的实现方式

由于经济,能力等因素的限制,本人经过多番考量,决定选用固高科技的运动控制卡作为本文设计的二维运动平台的核心控制部件,驱动电机采用日本松下公司生产伺服电机;型号为NO.MHMD022P1U。传动机构选用滚珠丝杆,用联轴器直接连接电机与丝杆,实现将电机的旋转运动转换为运动平台的直线运动。二维运动平台通过上下垂直分布的X、Y轴实现方向上的两个维度;通过平台的X、Y方向上的移动,以一支固定的画笔实现在平台上作图。

参考文献

[1] Cruz S M A, Ferreira M, Cardoso A J M. Output error voltages-a first method to detect and locate faults in matrix converters[C] .Proceedings of the 34th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Orlando Florida USA,2009:1319-1325.

[2]Peuget R,Courtine S,Rognon J P.Fault detection and isolation on a PWM inverter by

knowledge based mode[J] .IEEE Transactions on Industry Applications 1998:1318-1326.

[3]Omega R, Nicklasson PJ, Speed control of StePmotors,Automation,1996:455一460

[4]孙伏,栗婷.滚珠丝杠副的选型自动化[J].陕西工学院学报,2004,04:12-14.

[5]刘建佐.滚珠丝杠副力学特性及滚珠循环系统研究[D].大连理工大学,2012.

[6]徐凤翔.滚珠丝杠副轴向静刚度理论分析及试验平台开发研究[D].南京理工大学,2014.

[7]刘波.滚珠丝杠副额定动载荷值的影响因素研究及其计算实现[D].浙江大学,2006.

[8]黄育全.滚珠丝杠副的选型计算与应用[J].金属加工(冷加工),2011,19:46-48.

[9]张晓松.步进电机的选型[J].机电信息,2009,24:125-126.

[10]张明.步进电机的基本原理[J].科技信息,2007,09:83.

[11]范超毅,范巍.步进电机的选型与计算[J].机床与液压,2008,05:310-313+324.

[12]Tieluo Lin, Jianxun Zhang, DSP-based microstep controller of stepper motor Intelligent Control and Automation, 2006:41一45

[13]石东峰.步进电机的原理及选型[J].科技与企业,2011,10:44.

[14]王军锋,唐宏.伺服电机选型的原则和注意事项[J].装备制造技术,2009,11:129-131+133.

[15]刘宝志.步进电机的精确控制方法研究[D].山东大学,2010.

[16]陈克乐.运动平台中电机容错控制技术研究[D].中国科学院研究生院(光电技术研究所),2014.

[17]胡昌话,许化龙著.控制系统故障诊断与容错控制的分析和设计fDl.北京:国防工业出版社,2008.

[18]肖潇,杨金堂,全芳成,李京,田晓波,汪谱发.伺服电机的选型原则与计算[J].机床与液压,2014,22:44-46+49.

[19]邱维宝.嵌入式步进电机二维运动控制系统的研究[D].天津大学,2007.

[20]牛传猛.基于单片机的二维运动控制系统的研究[D].青岛科技大学,2009.

[21]李徐佳.精密二维运动平台实时标定实验与分析[D].哈尔滨工业大学,2010.

[22]R.Miklosovic,Z.Gao.A robust two-degree-of-freedom control design technique and its practical application[J].Proceeding of the IEEE Industrial Application Society World Conference.2004:1495-1502.[

[23]方菲.宏微双驱动高精度二维运动平台的实现[D].浙江大学,2012.

[24]覃攀.基于MM440二维运动平台控制的研究[D].天津科技大学,2011.

[25]佟志忠,丛大成,姜洪洲,何景峰,韩俊伟.三自由度运动平台可视化设计研究与实现[J].系统仿真学报,2007,04:794-798.

[26}固高科技(深圳)有限公司.GT系列运动控制器用户手册[C Dl.2008.

[27]F.J.Lin,H.J.Shieh,P.H.Shieh.An Adaptive Recurrent-Neural-Network Motion Controller for X-Y Table in CNC Machine[J].IEEE Transactions on Cybernetics.2006:286-299.

[28]R.Miklosovic,Z.Gao.A robust two-degree-of-freedom control design technique and its practical application[J].Proceeding of the IEEE Industrial Application Society World Conference.2004:1495-1502.

[29]韩淑洁.《机械制图》课程中国家标准的应用[J].科技信息,2010,23:321-322+337.

[30]付秋兰,吴俊岭.机械制图与计算机绘图的融合[J].黑龙江科技信息,2008,08:169.

[31]李玉笄.《机械制图与CAD》课程教改研究[J].水利科技,2006,01:60-61.

[32]Z.Gao,Y.Huang,J.Han. An alternative paradigm for control system design[J].Proceeding of the 40th IEEE

[33]何小波.基于ProE的三维工艺设计系统[D].西安电子科技大学,2012.

[34]易飚.Proe(MXD)运动仿真与机构运动分析实例[J].苏州市职业大学学报,2004,04:81-83.

[35]唐涛.基于PROE的螺旋线设计[A].中国电子学会真空电子学分会.第九届真空技术应用学术年会论文集[C].中国电子学会真空电子学分会:,2006:3.

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号