目 录

摘要...............................................................Ⅰ

Abstract.........................................................Ⅱ

第 1 章 绪论.....................................................1

1.1 悬架系统简介................................................1

1.1.1 悬架的功能.............................................1

1.1.2 悬架的分类............................................2

1.2 国内、外汽车主动悬架系统发展概况.............................4

1.3 课题的目的与意义............................................6

1.4 课题研究的基本内容..........................................7

第 2 章 汽车液压式主动悬架系统的设计.........................8

2.1 从动悬架与主动悬架的优缺点..................................8

2.2 电控空气悬架系统与电控液压悬架系统的比较....................9

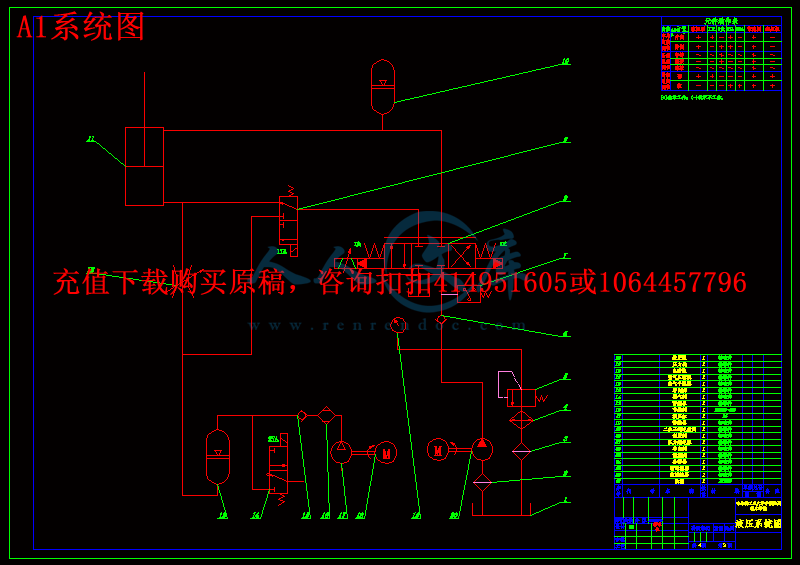

2.3 系统方案确定...............................................10

2.3.1 液压系统设计特点......................................10

2.3.2 电控液压式主动悬架的工作原理.........................11

2.4 本章小结...................................................12

第 3 章 车身高度调节机构设计..................................13

3.1 车身高度控制的原理.........................................13

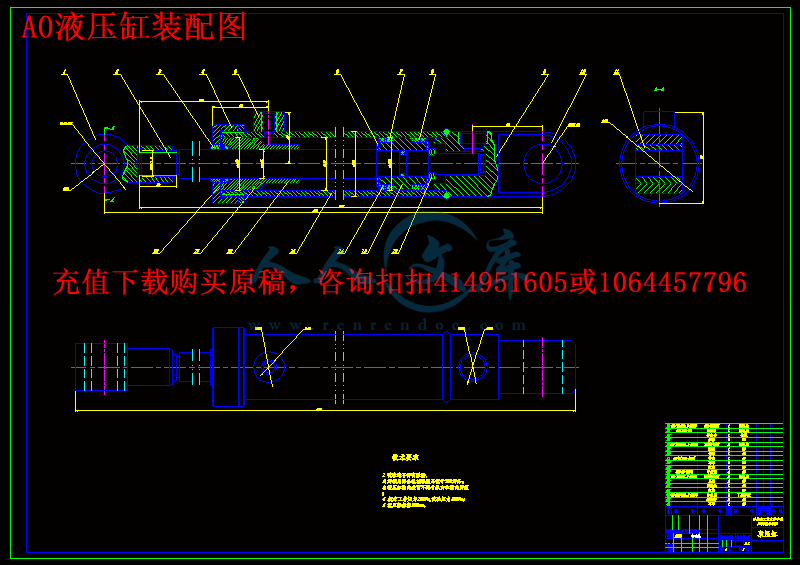

3.2 液压缸参数的确定...........................................15

3.2.1 供油压力的选择........................................15

3.2.2 液压缸主要参数的确定.................................15

3.3 液压缸外形尺寸的计算与校核.................................19

3.4 液压泵的选择...............................................23

3.5 电动机的选择..............................................24

3.6 车身高度传感器的选择.......................................24

3.7 伺服阀的选择...............................................25

3.8 伺服放大器的选择...........................................27

3.9 本章小结...................................................27

第 4 章 悬架阻尼调节机构设计..................................29

4.1 悬架阻尼控制的原理......................................29

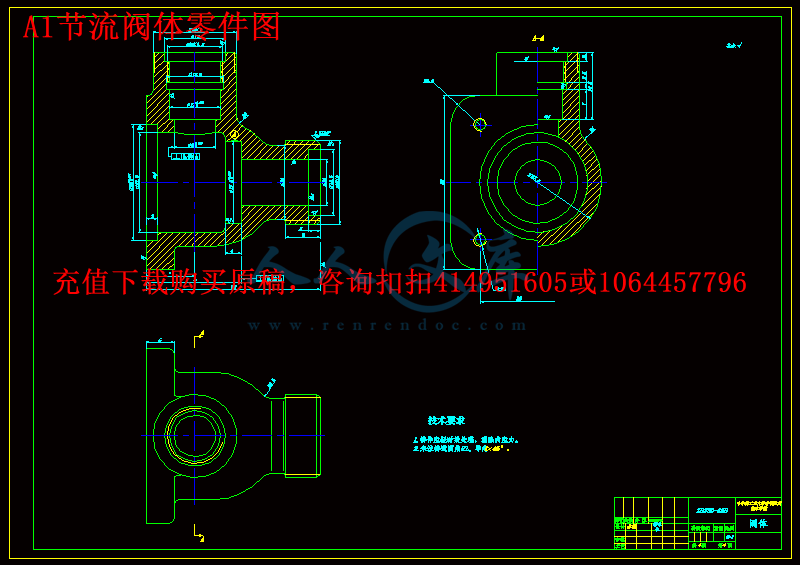

4.2 节流阀阻尼孔的确定........................................32

4.2.1 节流口的流量特性公式..................................32

4.2.2 节流口截面积的计算....................................33

4.2.3 影响流量稳定性的因素..................................34

4.3 节流阀外形尺寸的选择.......................................36

4.4 传感器的选择...............................................37

4.5 电磁换向阀的选择...........................................38

4.6 本章小结...................................................38

第 5 章 悬架刚度调节机构设计..................................39

5.1 悬架刚度控制的原理........................................39

5.2 空气压缩机的选择...........................................40

5.3 蓄能器的选择...............................................42

5.4 本章小结...................................................44

总结..............................................................45

参考文献..........................................................46

致谢..............................................................48

附录1.............................................................49

附录2.............................................................50

摘 要

汽车悬架系统性能的优劣直接影响汽车的乘坐舒适性和操纵安全性。传统的被动悬架由于其参数固定从根本上造成了两者的矛盾,主动悬架作为最先进的悬架系统,能根据实时工况,主动及时地调整和产生所需悬架控制力,使悬架处于最优的减振状态,从而达到两者的完美结合。因此,有关车辆主动悬架控制技术的研究方法。

文中介绍了汽车主动悬架系统的发展状况,并设计了液压伺服控制的主动悬架。主动悬架拥有自身的能源,并以一个力的发生器取代了被动悬架中的减振器,采用电液伺服阀作为悬架系统中液压作动器的控制阀,通过液压系统的设计,结合ECU的控制功能,实现对汽车车身高度的自动调节,阻尼及刚度的自动调节。

主动悬架因为其有特定的结构特性而具有提高乘坐舒适性方面的巨大潜力,将逐步取代被动悬架和半主动悬架。随着控制理论的不断完善以及其他软、硬件技术的发展,主动悬架技术会渐渐走向成熟,从而可极大地提高汽车性能,使得主动悬架具有广阔的应用前景。

关键词:主动悬架 液压伺服系统 液压作动器

ABSTRACT

The rapid development of the domestic vehicle market, However, with increasing of vehicle, security issues are arising from increasingly attracting attention, the braking system is one of important system of active safety. Therefore, how to design a high-performance braking system, to provide protection for safe driving is the main problem we must solve. In addition, with increasing competition of vehicle market, how to shorten the product development cycle, to improve design efficiency and to lower costs, to improve the market competitiveness of products, and has become a key to success of enterprises.

This paper mainly introduces the design of braking system ,which based on the data of brake system used in Jetta. Fist of all, braking system’s development, structure and category are shown, and according to the structures, virtues and weakness of drum brake and disc brake, analysis is done. At last, the plan adopting hydroid two-backway brake with front disc and rear drum. Besides, this paper also introduces the designing process of front brake and rear brake, braking cylinder, parameter’s choice of main components braking and channel settings.

Key words: braking; brake drum; brake disc;

第1章 绪 论

1.1 悬架系统简介

汽车悬架是车架(车身)与车桥(车轮)之间弹性连接的部件,主要由弹性元件、导向装置及减振器三个基本部分组成[1]。原始的悬架是不能够进行控制调节的被动悬架,在多变环境或性能要求高且影响因素复杂的情况下,被动悬架难以满足期望的性能要求。随着电液控制、计算机技术的发展以及传感器、微处理器及液、电控制元件制造技术的提高,出现了可控的智能悬架系统,即电子控制悬架系统。电子控制悬架系统按悬架系统结构形式分,可分为电控空气悬架系统和电控液压悬架系统两种。

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号