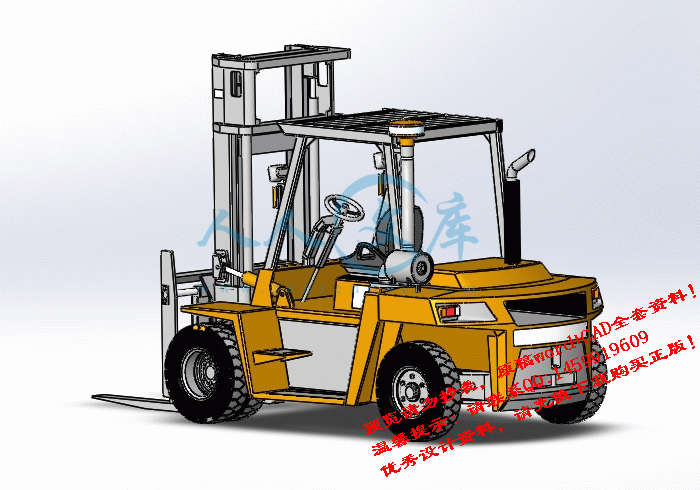

叉车主体结构的有限元设计与安全性能分析

叉车主体结构的设计

叉车主体结构的有限元设计与安全性能分析【优秀机械全套课程毕业设计含SW三维建模及4张CAD图纸】

【带开题报告】【34页@正文10700字】【详情如下】【需要咨询购买全套设计请加QQ1459919609】

叉车主体结构的有限元设计与安全性能分析.doc

开题报告.doc

开题报告2.doc

SW三维建模全套

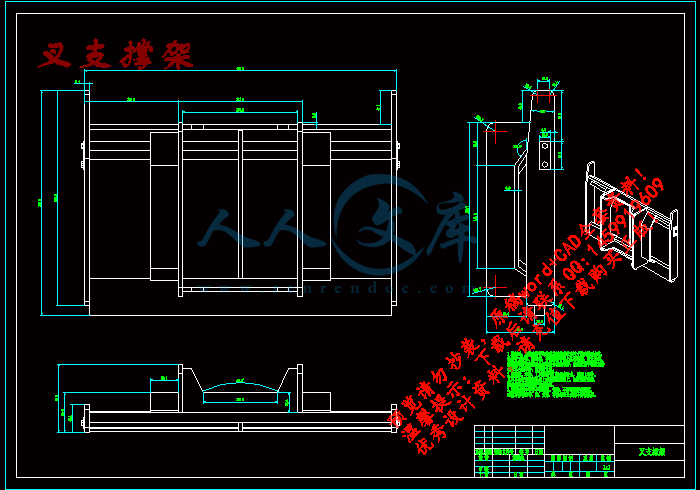

叉支撑架.DWG

叉车.dwg

叉车.STEP

撑板.DWG

有限元分析

车顶.DWG

摘 要

叉车是现在人们常用的搬运车辆之一,是成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输、重物搬运作业的各种轮式搬运车辆。广泛应用于港口、车站、机场、货场、工厂车间、仓库、流通中心和配送中心等,并可进入船舱、车厢和集装箱内进行托盘货物的装卸、搬运作业,是托盘运输、集装箱运输中必不可少的设备。叉车应用之广泛,使用之频繁,必然引起叉车设计者及叉车使用人员对叉车主体结构和安全性能的重视。

关键词:叉车,强度

Abstract

The link group comprises a connecting rod, the connecting rod cover, connecting rod bushing, connecting rod bearing and rod bolts (or screws). The connecting rod group under gas force piston pin came and its swing and piston reciprocating inertia forces, the magnitude and direction of these forces are cyclical changes. The connecting rod by compression, stretching and alternating load. The connecting rod must have enough fatigue strength and structural stiffness. The fatigue strength is insufficient, often caused by fracture of connecting rod or the connecting rod bolt, resulting in destruction of the major accident. If the lack of rigidity, it will cause deformation of round rod bending deformation and the connecting rod, piston, cylinder, cause partial grinding bearing and crank pin.

Key Words: rice thresher threshing; improved design;

目 录

摘 要III

AbstractIV

目 录V

第1章 绪论1

第2章 叉车简介2

2.1 叉车工作原理2

2.2 叉车发展状况及部分功能3

2.2.1国内外发展趋势5

2.2.2 防翻架的特性7

2.2.3 顶棚的作用及意义9

第3章 叉车结构设计11

3.1 叉车设计13

3.2 叉车配件设计14

第4章 有限元分析16

4.1 有限元简介16

4.1.1 有限元强度分析简介16

4.1.2 有限元模态分析简介16

4.2 前处理17

4.3 网格划分19

4.4 边界条件设定21

4.5 强度分析22

4.6 模态分析23

第5章 分析结果24

5.1 顶棚分析结论25

5.2 防翻架分析结论25

结论26

参考文献27

致 谢28

第1章 绪论

目前,世界上所有的叉车在技术上分为欧系派和日系派,欧系派以林德叉车为代表,特点是行走系统采用静压传动,车体采用上下车架组合式,中间有硅阻尼减震器减震,整车具有微动性能好,噪声低,传动精度高的特点。而日系叉车一般以丰田叉车为代表,特点是行走系统采用液力传动,车体为整体式车架,具有传动效率高,制造成本有效控制的特点。

上世纪年代后到2000年前,世界叉车的年销量在40~70万辆左右。叉车作为物流装备,当世界经济平稳运行时,叉车也将随着经济的平稳运行而平稳发展。中国叉车的发展经历了三个阶段。第一阶段从建国开始到1978年,是中国叉车的起源阶段。1953年上海生产了第一台非机动搬运车,1958年沈阳电工机器厂研制了1.5吨电动平衡重式叉车,上世纪60年代,上海交通装卸机械厂研制了首台3吨内燃平衡重式叉车,山西机器厂研制出了首台1吨平衡重式汽油叉车。第二阶段,1978~2000年,是中国叉车行业规范、发展的阶段。1981年北京叉车总厂、大连叉车总厂引进了三菱技术,1985年安徽合力、宝鸡叉车引进了TCM技术。1987年上刚三厂轧制了14号、16号门架C形异型钢。根据日本技术,叉车行业的门架型钢由CC型改为焊接的CJ型。现国内3吨叉车主要的配套机型为490发动机。1995年后叉车质量得到了普遍提高。第三阶段,2001年到现在,这一阶段是中国叉车高速发展的阶段。叉车生产量大大提升。20006年,按照“引进、消化、吸收、创新”的策略,在辽宁宏昌轧钢厂采用OEM的形式,开发出了叉车C、J形门架异型钢,结束了中国没有J型钢的历史,并在此基础上,开发了10个型号的叉车门架异型钢,有力地促进了叉车行业产品质量的提高,也促进了叉车的出口。现在,中国叉车在产品规格型号上,已经基本与国际接轨。叉车起重量的范围达到了0.5~46吨,高度14米,基本接近或达到国际先进水平。

参考文献

[1]杨颖萍,施俊俊,孙英彪.客车转向架构架焊修工艺的探讨[A].第十四届全国机械设计年会论文集[C].中国机械工程学会,2008.

[2]苍松.动车组转向架虚拟装配技术的研究与应用[D].辽宁:大连交通大学,2009

[3]Http://www.easymover.it/en/pusher.php,5-20/2013-5-20

[4]Gregory James Newell. Materials handling device and system. [P].U.S. Patent No.7168514B2,Jan.30,2007

[5]Http://www.fetec-papier.de/Easy_Mover_-_Rllentransportger/Details_Easy_Mover/details_easy_mover.html,5-20/2013-5-20

[6]Http://,5-20/2013-5-20

[7]濮良贵,纪名刚,陈国定等.机械设计[M].第八版.北京:高等教育出版社,2006,5

[8]王昆,何小柏,汪信远.机械设计、机械设计基础课程设计[M].北京:高等教育出版社,1996

[9]. 黄志新,刘成柱.ANSYS Workbench 14.0超级学习手册

[10]. 刘鸿文.材料力学

[11]. 胡小华;, 摩托车发动机叉车疲劳可靠性分析及寿命预测, 重庆大学硕士论文, 2014

[12]. 王立峰, 发动机曲轴叉车机构动力学仿真及疲劳分析,长安大学硕士论文, 2010

[13]. 龚立新,发动机叉车静态与动态特性的有限元分析研究,哈尔滨工程大学硕士论文, 2007

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号