变电站的综合防雷设计【含CAD图纸、说明书】

收藏

资源目录

压缩包内文档预览:(预览前20页/共45页)

编号:50611515

类型:共享资源

大小:1.73MB

格式:ZIP

上传时间:2020-02-21

上传人:机****料

认证信息

个人认证

高**(实名认证)

河南

IP属地:河南

50

积分

- 关 键 词:

-

含CAD图纸、说明书

变电站

综合

防雷设计

CAD

图纸

说明书

- 资源描述:

-

- 内容简介:

-

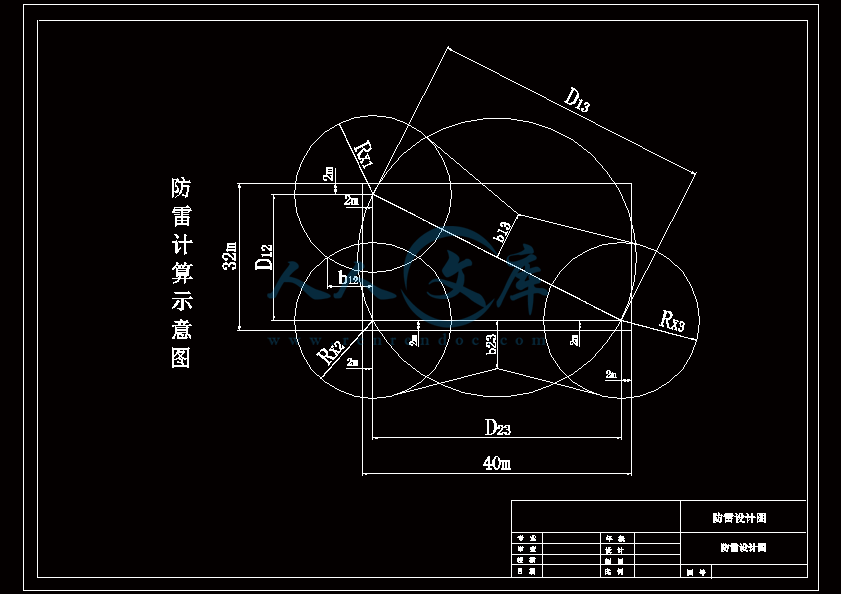

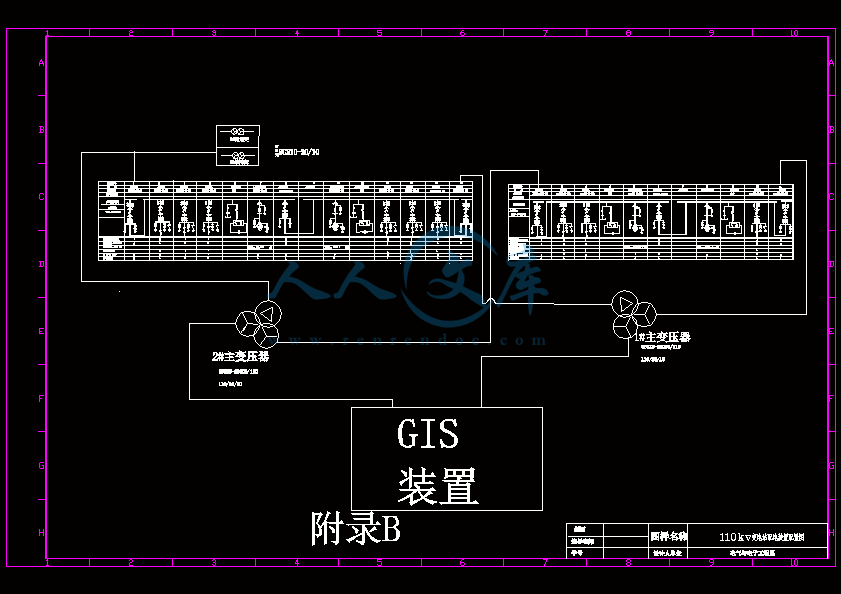

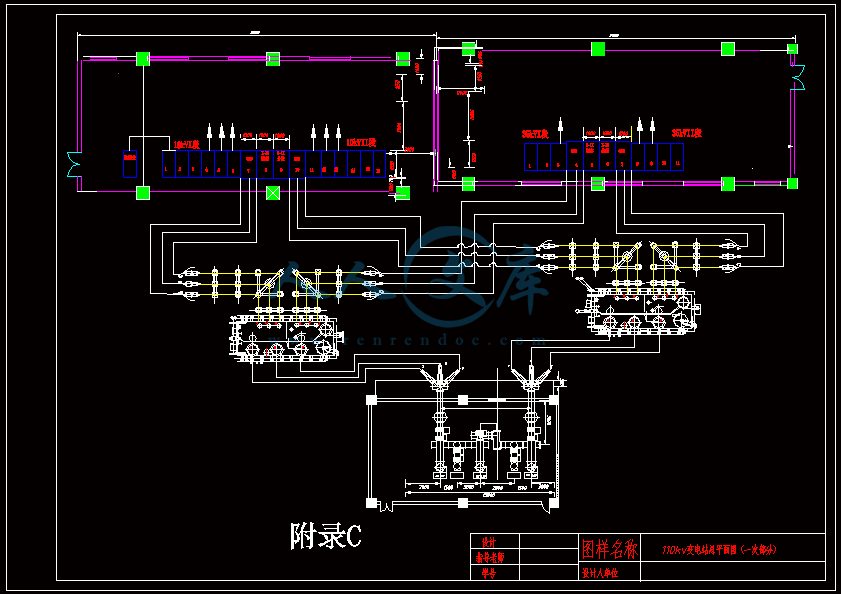

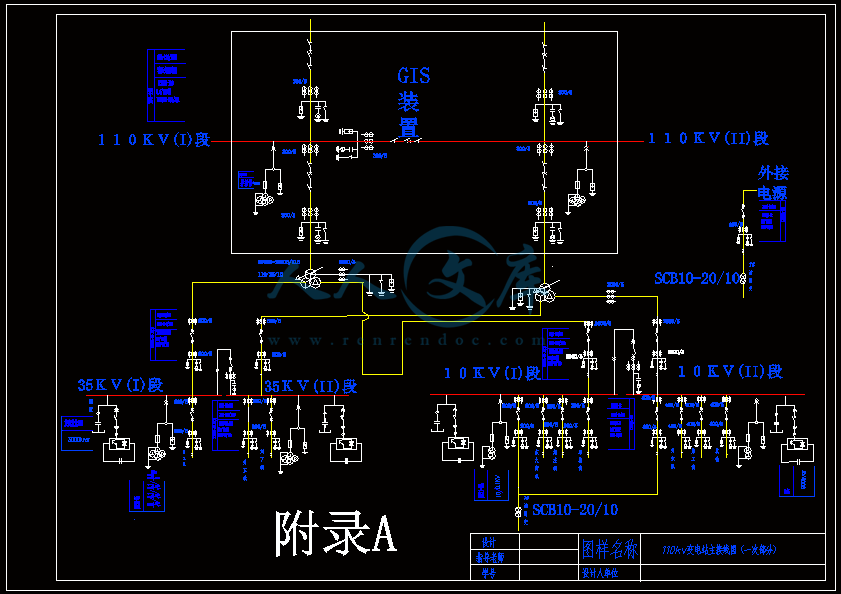

摘 要变电站是电力系统重要组成部分,是电网传输电能的核心。一旦变电站遭受雷击,可能直接会造成电网的瓦解,城市大面积停电,给社会的安全和谐稳定带来极大的负面影响。因此,要求变电站必须配置安全可靠的防雷保护。 本文针对110kv变电站防雷系统设计进行研究,提出并解决一些相关问题,主要内容包括变电站直击雷防护、感应雷防护、变配电设备的防护、110kv变电站变电站电源系统防雷保护及避雷器的选用、变电所弱电系统防雷保护、SPD的安装方法、综合自动化变电站二次系统防雷措施、电解离子接地系统在变电站接地网改造中的设计计算、二次系统的防护、建筑物的防护、接地技术等,如何应用在工程中以及在应用中需要注意哪些事项。关键词:变电站,雷电波,防雷保护AbstractThe substation is an important part of power system is the core of power transmission grid. Once the substation being struck by lightning, may directly cause the collapse of the grid, the city blackout, the security of social harmony and stability to the tremendous negative impact. Therefore, the requirements must be configured to secure substation lightning protection. This 110kv substation lightning protection system design for conducting research and resolve a number of related issues, including the substation Zhiji main content protection, lightning protection, power distribution equipment protection, 110kv substation substation breaker selection of lightning protection and surge arresters substation to increase after the lightning protection measures microwave towers, power plants, substations and weak systems of lightning protection, substation building steel doors and windows, curtain wall of the mine technology, the main transformer neutral grounding protection device technology, integrated automation substation II lightning protection subsystem, electrolytic ion ground system transformation in the substation grounding grid design and calculation of the secondary system of protection, building protection, grounding technology, how to apply in engineering and in the application need to pay attention to what matters.Keywords:substation ,lightning wave,lightning protectionII 目录目录摘要IAbstractII目录1第1章 绪论11.1课题研究的重要意义11.2国内外防雷保护发展及研究现状21.2.1防雷保护发展21.2.2国内外研究现状31.3本文完成的工作5第2章 雷电的基本理论62.1对雷电的认识62.2雷电危害的实例62.3变电站的防雷方案8第3章 直击雷防护113.1直击雷保护措施的选用113.2避雷针的选择113.3避雷针的安装13第4章 雷电侵入波保护144.1雷电波的侵入原因144.2雷电侵入波的保护措施144.3MOA与设备间的最大保护距离154.4选用的其它注意问题16第5章 感应过电压的入侵和防护175.1感应过电压产生的不同形式175.1.1地电位反击产生的感应过电压175.1.2线路遭受雷击产生的感应过电压175.1.3雷云静电感应形成的感应过电压185.2感应过电压的防护措施195.2.1电源线路感应过电压的防护195.2.2信号线路感应过电压的防护195.2.3选择避雷器应注意的问题19第6章 变电站接地系统的设计及施工206.1变电站接地的各种形式和接地方法206.1.1防雷接地206.1.2工作接地206.1.3保护接地206.1.4屏蔽接地216.1.5逻辑信号接地216.2主接地网的具体设计施工226.2.1地电阻计算226.2.2电阻分析236.2.3接地降阻方案236.3接地材料的选择24第7章 变电站电源系统防雷保护措施257. 1电源系统防雷中存在的不足257.2电源系统防雷保护措施267.2.1变压器低压侧装设避雷器267.2.2电源入口端加装浪涌保护器277.3浪涌保护器的安装277.3.1安装方法287.3.2安装要求29总结31致 谢32参考文献336 绪论第1章 绪论1.1课题研究的重要意义雷电灾害是十种最严重的灾害之一。全球每天约发生800万次雷电,每年因雷击造成的人员伤亡、财产损失不计其数。据美国国家雷电安全研究所关于雷电造成的经济损失影响的一份调查报告表明,美国每年因雷击造成的损失约5060亿美元,每年因雷击造成的火灾3万多起,50野外火灾与雷电有关;30%的电力事故与雷电有关;45石油产品储存和储藏罐事故是由雷击引起的;由于雷电和操作过电压造成电力装置的损失约占80% 。据德国一家重要的电子保险公司1996年到1997年对8722件案例损坏原因的分析,雷电浪涌造成的理赔1996年占26.6%,1997年占31.68%。我国是雷电活动十分频繁的国家,全国有21个省会城市雷暴日都在50天以上,最多可达134天。据不完全统计,我国每年因雷击造成人员伤亡达30004000人,损失财产50100亿元人民币。近年来,随着社会经济发展和现代化水平的提高,特别是信息技术的快速发展,雷电灾害程度和造成的经济损失及社会影响也越来越大。如1990年7月30日郑州、三门峡微波干线大沟口微波站因雷击而损坏38块盘,损失十分严重。据广东省统计,在19961999年的四年间,全省发生雷击事故6143起,伤亡699人,直接经济损失达15亿元。在1998和1999年的两年中,全国造成直接经济损失在百万元以上的雷电灾害就有38起。雷电也是一直危害电力系统安全可靠运行的重要因素之一。随着科学技术的发展,避雷器制造水平的提高以及金属氧化物避雷器的推广使用,使变电站一次高压部分的雷电过电压的保护得到了保证。但另一方面,随着电力系统自动化程度的提高,以微电子为主要元件的控制、保护、信号、通信、监控等设备得到普遍应用,在一些大型发变电站中,即使在采样和计量系统中也普遍采用。由于常规电磁保护的装置单元多为单元件的电阻、电感和电容等,耐热容量大,对尖峰脉冲的耐受能力也比较强,所以能承受高能的雷电暂态冲击,而对于运行电压只有几伏,信号电流只有微安级的这些电子设备来说,就不一定经受的住。电气和电子技术是现代物质文明的基础,虽然其迅猛发展促进了生产力的发展,加速了社会繁荣与进步的进程,但同时也带来了麻烦问题:一方面,电气和电子设备的广泛应用造成了严重的环境电磁噪声干扰;另一方面,电子技术正向高频率、高速度、微型化、网络化和智能化方向发展,电磁干扰、特别是雷电干扰对这些设37 绪论备和系统的影响越来越突出,对这些设备造成的损坏事故的发生率逐年增高。电子信息系统受损后,除直接损失外,间接损失往往很难估量,这是90年代以来雷电灾害最显著的特征。1.2国内外防雷保护发展及研究现状1.2.1防雷保护发展19世纪7080年代是电力网发展的初期阶段,几乎无任何过电压保护装置。80年代末期,在电力网中才采用了电话的保护装置-导雷器,实际就是保护间隙串联一个熔断器,或只装间隙。后来在20世纪30年代初,发展成去游离避雷器,即由纤维管制成的管型避雷器,可以说,现代避雷器、MOA SPD的“老祖母”是在电报、电话上首先应用的。由于电力系统迅速发展,它才在高电压电力系统上不断发展和完善。现在20多万元一组(5m多高)500kV的MOA,正在制造即将安装运行的30万元一组的750kV(高8m左右)MOA,以及保护电子回路的各型SPD都是它的后代。19世纪90年代初期,E. Tomson制出了磁吹间隙,用来保护直流电力设备,可以说,这是现代磁吹避雷器的前身。20世纪初,开始注意限制工频续流问题。1901年德国制成用串联线性电阻限流的角形间隙,这是现代阀型避雷器的前身。上述保护装置,实际上主要是用来防止感应雷造成的事故。如果是直击雷,或是击于线路上的近区雷击,电气设备多数还会被击毁。值得注意的是,近年德国一公司自称造出吸收能量最大的MOA过电压保护器(多数是40kA60kA ),而且可通过10/350s长波通流试验,其特点就是MOA串联一个磁吹角型间隙,其基本原理是早已有之的。因为它与避雷器的IEC所用8/20s波形不符,目前国际上除德国外,很少应用。美国近年来只采用几百安和最大1.5kA,10/350s波形,那是防感应雷的标准,美国军队电子计算机等信号回路的电缆进线,其保护器试验波形曾采用10/1000s波形。1908年瑞士Moscick提出利用高压电容器作防雷元件的方案,通常是与电抗线圈配合使用,构成防雷吸波器。30年代初,前苏联莫斯科电力系统曾用电感线圈保护几个33kV变电所,但因阀型避雷器装于电感线圈外侧,电感与变压器入口电容谐振,使变压器损坏,可惜未很好总结经验,后来多数电感元件没有继续使用。只是到了60年代,波兰才在35110kV变电所,利用装于进线入口的电感元件取得良好的防雷效果(阀型避雷器装于变压器与电感元件之间,防止了L-C谐振)。直到现在,电容电感元件还是我国和国外保护旋转电机的有效保护装置。1907年在美国出现了铝电解避雷器,它曾用于100kV高压电网。1922年美国西屋公司(WH)制出了自动阀型避雷器。1929年美国通用电力公司(GE)制出契得特阀型避雷器,使系统雷击损坏率下降,包括它的危害程度,但因工程规模小而未引人注目。例如,Singer.Holmyard,Hall& Williams主编著名的科技史宏篇巨著“A History of Technology ”, “Oxford At the Clearendon Press”,以及国内电工史专著,对于电工发展前期的防雷也是或不涉及,或语焉不详。从避雷针到出现简单间隙、电容、线圈,经过了漫长的158年,到制出原始型避雷器,又经过了10年。这绝非因为人类智慧贫困,而是电力工业的发展,才有了防雷的需要。直到出现几千万和上亿千瓦的联合电力系统(如华北500kV网架连接的系统装机容量已近4000万千瓦,与华东、东北联网后超过1亿千瓦),其一次雷击足以导致大面积的灾难,如美国有名的雷击35kV线路引起的纽约大停电和芝加哥大停电,才迫使人们利用几千万元的高压试验设备进行不断的研究,使防雷系统日臻完善。与此相似,正是由于早期室内只有电灯和马达这类电器,其防雷要求不高,建筑物独特之处不多。近年电子设备的广泛应用,而且多数装在户内,才使防雷逐渐引起人们的重视,其防雷理论和防雷手段才与日俱增。1.2.2国内外研究现状对变电站的防雷保护的研究最早是从电磁兼容角度出发的,上世纪60年代美国电力工程技术人员对变电站的电磁干扰问题主要从电子电路到电缆的电磁干扰祸合过程进行研究,其成果后来形成了美国国家标准协会(ANSI-American National Standards Institute)的ANSI C37.90标准的一部分。1978年美国电力科学研究启动了编号为RP1359的研究项目,建立了一套新的变电站开关柜的电磁干扰进行了研究。全部工作历时十余年,分为两个阶段完成。第一阶段的研究工作于1983年结束,并提出了研究报告。该报告介绍了测量系统的研制、变电站电磁环境的测量和数据分析方法以及初步结果,其中的测量数据包括一个345kV变电站、一个500kV变电站的实测结果和一个高压实验室的模拟测量结果。基于此项工作,发表了一系列的论文。文献介绍了瞬态测量系统的组成及其技术指标,描述了在一个115kV变电站进行的实际测量工作,给出了典型的电雷电干扰波形。文献论述了通过模拟变电站的雷电瞬态干扰对二次设备进行抗扰度测试的问题,比较了时域和频域测试的特点,给出了在变电站实测的典型雷电干扰波形,总结了高压实验室模拟测试的优缺点。文献提出了一种分析变电站雷电瞬态电磁干扰问题的时域模型,利用斜坡函数对时域雷电干扰波形进行分解,并计算空间的时域电场和磁场,将预测分析的结果与实测数据做了对比。第二阶段的研究工作从1986年至1993年。测量工作涉及7个空气绝缘变电站和2个气体绝缘变电站,共组织了13次集中现场测试,测得近800多次事件的3000多个雷电电磁干扰波形,数据量约500MB。基于此项工作,提出了完整的研究报告,发表了一系列的论文。文献介绍了变电站的瞬态电磁场的测量工作,总结了微脉冲的特点,给出了部分测量结果,并对不同频率和不同场强产生的原因进行了定性分析。文献给出了变电站雷电产生的瞬态电磁干扰对几种变电站电缆和内部电缆线影响的测量结果,介绍了通过CT的场祸合和直接祸合的模型。将预测分析的结果与实测数据进行了对比。文献总结了变电站瞬态电磁干扰的建模方法和测量技术,并将预测分析的结果与实测数据进行了对比。分析比较了开关操作、雷击和故障二种瞬态电磁干扰波形的特点,少与现有抗扰度试验标准中的限值进行了对比。但是上述工作并未对二次设备所处的电磁环境进行研究。在分析雷击效应和对GIS变电站的瞬态电磁干扰研究方面,瑞士科学家的工作较为突出,瑞士洛桑联邦土业大学的M.Ianoz教授在文献中介绍了分析雷击效应的建模方法,以及分析GIS变电站和AIS变电站电磁干扰问题时建模的考虑因素。J.Meppelink在文献中对GIS变电站内、外过电压现象作了概述,提出了利用球形电场传感器测量实际GIS外壳过电压的方法,给出了部分实测结果。ABB公司的P.Knapp在文献刘中介绍了对工业设备电磁兼容性的技术要求,提出把电磁干扰问题按界面划分处理的方法。其他国家的研究工作也各具特色。德国的W.A.Heib在文献中介绍了针对一座GIS变电站开关操作产生的雷电干扰所采取的屏蔽设计工程,并给出了屏蔽效能的部分实测结果。南非的P. H. Pertorus在文献中给出了在132kV,275kV和400kV二个电压等级的变电站测量的雷电瞬态电磁干扰的初步结果。英国的C. S.Barrack在文献中对现有变电站瞬态电磁干扰测量方法进行了综述,特别是对不同测量系统的特性进行了分析比较。日本和意大利等国科学家也在该领域开展了研究工作。我国的广播、邮电、交通、船舶、航大和军工等行业在电磁兼容研究方面起步较早,结合各自的行业特点开展了许多很有成效的研究工作。20世纪80年代,随着基于微电子技术的继电保护装置的应用与推广,变电站的电磁兼容问题在电力部门开始得到关注。由于欧共体从1996年1月1口起执行“89/336/EEC!电磁兼容性指令”,使得我国各行业加大了对电磁兼容问题的研究力度。改革开放以来我国电力工业迅猛发展的趋势也迫切要求尽快解决电力系统的电磁兼容问题。在此背景下,国家电力公司所属的中国电力科学研究院、南京自动化研究院、武汉高压研究所和华北电力大学等单位,以及四方公司、清华大学和武汉大学等单位相继开展了有关的研究工作。其中,中国电力科学研究院对高压线路的电磁环境进行了深入研究巨,还组织出版了发电厂和变电站电磁兼容导则。清华大学则针对电力线路干扰临近通信线路或金属管线的问题在数学建模和计算方法方面开展了深入研究。南京自动化研究院和四方公司的研究工作则主要侧重在二次弱电设备的抗干扰问题研究方面。由于我国在建的变电站在电压等级和主接线结构等方面的技术特点与国外不同,因此,国外的测量与分析结果仅能作为参考。要想搞清我国变电站雷电瞬态电磁环境的实际情况,必须进行独立的测量和分析工作。1.3本文完成的工作针对以上问题,本文的主要任务有以下几个方面:1、对雷电对变电站的设备的影响进行分析,通过雷电侵入设备的途径,说明雷电对设备的危害。2、根据变电站对直击雷的防护要求,设计防护措施。3、对接地的不同形式设计出符合要求的接地措施。并对接地网进行设计安装。4、根据电源系统对防雷性能的要求,设计电源系统的防雷方案。 雷电的基本理论第2章 雷电的基本理论2.1对雷电的认识雷电的破坏主要是直击雷和感应雷。直击雷是雷云直接对物体放电,它对孤立突出的物体如高层的建筑物以及建筑物顶部的传呼台天线、卫星天线等危害较大。感应雷是由于雷云对大地的放电或雷云之间的迅速放电形成静电感应和电磁感应,研究表明:静电感应方式引起的浪涌数倍于电磁感应引起的浪涌。感应雷主要通过电源线和信号线侵入二次设备并对其造成损坏。它们在多种导线中感生几kV到几十kV的高电位,并以波的式沿导线传播,由导线引入室内,从而危害二次设备。其主要的雷电形式及雷害情况有以下几种:1、直击雷是指雷电直接击在建筑物构架、动植物上,因电效应、热效应和机械效应等造成建筑物等损坏以及人员的伤亡。2、感应雷是雷电在雷云之间或雷云对地放电时,在附近的户外传输信号线路、埋地电力线、设备间连接线产生电磁感应并侵入设备,使串联在线路中间或终端的二次设备遭到损害。感应雷虽然没有直击雷猛烈,但其发生的机率比直击雷高得多。3、雷电浪涌是近年来由于二次设备的不断使用引起人们极大重视的一种雷电危害形式,同时其防护方式也在不断完善。最常见的二次设备危害不是由于直接雷击引起的,而是由于雷击发生时在电源和通讯线路中感应的雷电浪涌引起的。 2.2雷电危害的实例1981年8月27日,江苏省常州市某微波站遭到雷击,电力载波204102电路终端机报警整流器的3只整流二极管被击穿;铅皮电缆外皮与地网接触处烧出凹坑;微波设备回路机的4线收发信号衰耗器烧坏,致使南京方向的7811路电话中断,上海方向的第7路不通。1983年9月西南某工程遭受一次雷击,使配套的一批电子设备损坏,系统工作无法进行,损坏的电子设备和元件有:数字传输机一一损坏集成电路芯片20多块;通信系统一一8台机中有6台受到不同程度的损坏;时控单元一一脉冲处理回路和脉冲变换电路4块芯片损坏;遥测系统一一由十连接电缆较长,损坏电路板3块。华中大电网有微波站近百个,其中进口设备站65个。事故统计表明,造成设备损坏、导致长时间通信中断的主要原因就是雷害。武一一衡线段的15个微波站有12个曾遭受雷击影响正常通信,甚至损坏多台设备。1987年8月1日三门峡站受雷击损坏16台装置柜。1990年9月27日黑龙江省电力局调度大楼遭受雷击,使调度自动化的计算机系统和程控交换设备损坏停止运行27小时。其中,程控交换机损坏电路板8块,VAX计算机接口板损坏,远动室调度模拟盘43块显示消失,PDP一11 /24型计算机系统的PMA接口板损坏,内存损坏8块。1992年6月22日傍晚,北京城区下了一阵中雨。8时左右,雷电击中国国家气象中心大楼楼顶,楼内的大型计算机与小型计算机网络瘫痪,6条同步线路和1条国际同步线路被中断。整个计算机系统停止工作46小时,气象业务受到严重影响,损失数十万元,次日中央电视台气象预报空白。因为大楼装有避雷针,使闪电由避雷针引入大地,所以大楼、人员及普通设备安然无恙,但是雷电流在四周产生的巨大脉冲电磁场,却损坏了具有极为敏感的微电子器件及计算机系统。1993年5月17日和6月3日,雷击广西人民银行证券中心,击坏计算机16台,损失11万元。广西南宁市两个专业银行的计算机网络及电信局程控机也同时损坏。1995年9月3日19时55分到4日21时26分,河南省三门峡市出现强雷雨天气,致使中国工行三门峡市湖滨支行遭受严重雷击,当即击毁计算机16部、内部电话总机1台,直接经济损失15万元。1996年8月31日,华夏证券公司广州分公司遭雷击,损坏彩色及单色LBE大屏幕设备、交换式集成器、四块电话语音卡、微机设备等,经济损失约28多万元。1996年6月22日晚9时前后,天空鸟云密布,雷声隆隆,忽远忽近。一声巨响之后,北京东直门附近一座居民楼2至6层的20户居民中,15台电视机被强大的雷电击毁;一层办公室中的视招机、一台触摸式台灯和小型程控电话交换机也被雷击损坏;邻近的一栋楼上,也有数台电话机遭到破坏。据报道,同日西城区展览路也有居民的电视机和单位的电话机遭到雷击。1999年8月9日,吉林省蛟河发生雷害,天岗地区某单位的通讯设备被雷击毁,当地1000余台电视机和300余部电话出现故障。雷害发生后的36小时内,远离百里的蛟河市区,市话、手机全停,银行专线无法正常运行,损失严重。相当多的公安机关的专线和军事机关的雷达也受到雷击。2001年2月21日凌晨,由于大雾闪络造成外部电网对邯郸钢铁股份有限公司电力供应中断,使炼铁、炼钢、轧钢二大系统全面停产,这是公司历史上从未有过的特大事故。由于停电影响,炼铁厂全部高炉断水、断电、断气,不同程度发生灌渣、烧坏冷却设备等事故;炼钢系统导致铁水、钢水落地,部分铁包、钢包损坏;轧钢系统造成部分设备损坏。本次停电事故,给公司生产带来严重影响,初步估计直接经济损失达数千万元。2.3变电站的防雷方案雷云对地放电的主通道通过被保护物,就称被保护物被直击雷击中。直击雷发生的概率虽然很小,但其危害十分大,所以不能掉以轻心。有不少专家学者在努力研究有效防止直击雷的方法。但直到今天还是无法完全阻止直击雷的发生。直击雷的防护可以采取以下三个部分进行泄流。1、接闪器,避雷针及其变形产品避雷线、避雷带、避雷网等统称为接闪器。历史上对接闪器防雷原理的认识产生过误解。当时认为:避雷针防雷是因为其尖端放电中和了雷云电荷从而避免了雷击发生。所以当时要求避雷针顶部一定要是尖端,以加强放电能力。后来研究表明:一定高度的金属导体会使大气电场畸变。这样,雷云就容易向该导体放电,并且能量越大的雷就越易被金属导体吸引。这样接闪器的防雷是因为将雷电引向自身而防止了被保护物被雷电击中。现在认为任何良好接地的导体都可能成为有效的接闪器,而与它的形状没有关系。2、引下线,引下线的作用是将接闪器的雷电流安全的导引入地。引下线应与各层均压环焊接,采用10mm的圆钢或相同面积的扁钢。对于框架结构的建筑物,引下线应利用建筑物内的钢筋作为防雷引下线。采用多根引下线不但提高了防雷装置的可靠性,而多根引下线的分流作用可大大降低每根引下线的沿线压降,让雷电流均匀入地,便于地网散流,以均衡电位,减少侧击的危险。同时,均匀对称布置可使引下线泻流时产生的强电磁场在引下线所包围的建筑物内相互抵消,减小雷击感应的危险。3、接地体,接地体是指埋在土壤中起散流作用的导体,接地体应采用钢管(直径大于50mm,壁厚大于3.5mm)、角钢(不小于50mm X 50mm X 5mm)、扁钢(不小于40mm X 4mm),并应将多根接地体连接成地网。地网的布置应优先采用环型地网。引下线应连接在环型地网的四周,这样有利于雷电流的散流和内部电位的均衡。垂直接地体一般长为1.52.5m,埋深0.8m,地极间隔5m,水平接地体应埋深1m,其向建筑物外引出的长度一般不大于50m 。感应雷是因为直击雷放电而感应到附近的金属导体中的,它可以通过两种不同的感应方式侵入导体,一是静电感应:在雷云中的电荷积聚时,附近的导体也会感应上相反的电荷。当雷击放电时,雷云中的电荷迅速释放,而导体中原来被雷云电场束缚的静电荷也会沿导体流动寻找释放通道,这样就在电路中形成电脉冲。二是电磁感应:在雷云放电时,迅速变化的雷电流在其周围产生强大的瞬变电磁场,在其附近的导体中产生很高的感应电动势。研究表明:静电感应方式引起的浪涌数倍于电磁感应引起的浪涌。感应雷的引入通道很多,可以通过电源线、天馈线、信号线的祸合进入二次设备。也可以通过其人工金属管引入,如水管、风管、煤气管,电缆金属外皮等都可以是感应和祸合途径。所以感应雷对二次设备的危害最大。1、电源部分防护,雷电主要通过线路进入二次设备。高压部分电力局有专用的高压避雷装置,电力传输线把对地的电压限制到小于6000V (IEEEC62.41) ,而线对线则无法控制。所以对380V低压线路应进行过电压保护。按照国家规范应分二部分:在高压变压器后端到建筑物总配电房间的电缆内芯线两端应对地加装避雷器,作为一级保护;在楼层配电箱间电缆内芯线两端应对地加装避雷器作为二级保护;在所有重要的,精密的设备及UPS的前端应对地加装避雷器,作为二级保护。多级保护的目的是用分流限幅技术将雷电过电压(脉冲)能量分流泄入大地,能有效地提高敏感设备抵御雷电电磁脉冲的能力。 2、信号部分保护,由于雷电波在线路上能感应出较高的瞬时冲击能量。因此要求网络设备能够承受较高能量的瞬时冲击,而目前大部分设备由于电子元器件的高度集成化而使耐过电压、耐过电流水平下降,必须在网络通信接口处加装必要的防雷保护装置以确保网络通信系统的安全运行。对于信息系统的保护一般应分为粗保护和精细保护。粗保护根据所属保护区的级别分别确定,精细保护要根据设备的敏感度来进行确定。如光纤的防雷主要是针对其金属护皮和金属芯线。同轴电缆天馈线应加装相应的高频避雷器,避雷器的地线应就近与机房的接地汇接排相连。监控信号的数据传输线可加装相应的数据避雷器。3、等电位联结及设备接地,对二次设备及系统的各导电部分建立电位基本相等的电气连接,以减少各金属物和系统之间的电位差是等电位联结的目的。实行等电位联结的主体应包括:设备所在建筑物的主要金属构件和进入建筑物的金属管道、供电线路(含其外露可导电部分)、防雷装置、由二次设备构成的信息系统。将机房、变电房、铁塔的接地极连接起来,组成联合地网。如果是框架结构的机房,建筑物的基础钢筋是优良的环型接地网。联合地网通过合理的布置接地线可以实现各设备间的等电位。接地有单点接地、多点接地和混合接地3种方式。从抗干扰的角度讲:低频设备宜用单点接地;高频宜用多点接地;高、低频混合设备宜采用混合接地。接地线要求是粗、短、直,要兼顾到泄放设备短路电流和泄放雷电流的能力。 在对系统进行浪涌防护时,必须在浪涌输入通道的端口上将其有效的抑制。抑制浪涌的主要手段是采用SPD(浪涌保护器件)。为实现多级配合,要计算各级SPD之间的能量配合,可串入电阻或电感元件。根据二次设备的结构和特点,把二次设备的浪涌保护分为三个部分:1、电源系统的保护。二次设备的电源雷电侵害主要是通过线路侵入。对380V低压线路应进行过电压保护,按国家规范应采取多级保护。 2、信号电路的保护。信号电路是电子系统的重要组成部分,对于信息系统,信号线路的保护应分为粗保护和精细保护。 3、二次设备的综合防护。浪涌对二次设备的危害除了通过前面两种主要途径侵入设备外,还会通过其他途径危及二次设备的安全运行。因此为了保证二次设备的万无一失,还需要对二次设备进行综合防护。为了防止浪涌电压对二次设备的干扰和破坏,国际上通常采用浪涌保护技术。所谓浪涌保护技术就是采用浪涌保护器在最短时间( ns级)内将被保护线路接入等电位系统中,使设备各端口等电位,同时释放电路上因雷击或其它原因而产生的大量脉冲能量,将其短路泄放到大地,降低设备各接口端的电位差,从而保护线路上用户的设备。现在市场上比较好的浪涌保护器基本上是从国外进口的如德国DEHN, OBO,英国Furse,其产品结构模块化,更换简单方便;还有配套的后备保护措施,使产品的工作更可靠,但价格一般比较贵。我国二次设备浪涌保护器的发展相对国外还较落后。但也有不少的企业正在从事浪涌保护器的研发和生产。例如广州雷迅的ASP安世杰系列浪涌保护器在二次设备防雷保护中得到广泛应用。 雷电波入侵保护第3章 直击雷防护3.1直击雷保护措施的选用变电站直击雷的防雷措施有:1 、防止反击:设备的接地点尽量远离避雷针接地引线的入地点,避雷针接地引下线尽量远离电气设备。 2 、装设集中接地装置:上述接地应与总线地网连接,并在连接下加装集中接地装置,其工频接地电阻不得大于10。 3 、主控室(楼)或网络控制楼及屋内配电装置直击雷的保护措施。若有金属屋顶或屋顶有金属结构时,将金属部分接地。若屋顶为钢筋混凝土结构,应将其钢筋焊接成网接地。若结构为非导电的屋顶时,采用避雷带保护,该避雷带的网络为810m设引下线接地。而架构避雷针是变电站防直击雷的常用措施,避雷针是防护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接收器,其作用是把雷电吸引到避雷针身上并安全地将雷电流引入大地中,从而起到保护设备效果;雷击避雷针后,不出现反击。变电站装设避雷针时应使所有被保护设备都处于避雷针保护范围之内,此外,还应采取措施,防止雷击避雷针时的反击事故。对于35kV变电站,保护室外设备及架构安全,必须装有独立的避雷针。独立避雷针及其接地装置与被保护建筑物及电缆等金属物之间的距离不应小于五米,主接地网与独立避雷针的地下距离不能小于三米,独立避雷针的独立接地装置的引下线接地电阻不可大于10,并需满足不发生反击事故的要求;对于110kV及以上的变电站,架构避雷针是直击雷防护的主要措施。由于110KV及以上电压等级配电装置的绝缘水平较高,因此,雷击避雷针时在其架构上出现的高电位不会造成反击事故。架构避雷针应与接地网连接,并增设铺助接地装置,同时避雷针与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度应大于十五米。因此,雷击避雷针在变电站产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。3.2避雷针的选择避雷针一般采用镀锌圆钢(针长1m以下时直径不小于12mm,针长12m时直径不小于16mm)或镀锌钢管(针长1m以下时直径不小于20mm,针长12m时直径不小于25mm)制成。它的下端要经过引下线与接地装置连接。避雷针的保护范围,以它能防护直击雷的空间来表示。1994年的建筑物防雷设计规范则规定采用IEC推荐的“滚球法”来确定。所谓“滚球法”,就是选择一个半径为hr(滚球半径)的球体,沿需要直击雷的部位滚动,如果球体直接触到避雷针与地面,而不触及需要保护的部位,则该部位就在避雷针的保护范围之内。按实际运行经验校验后,我国标准 目前推荐和应满足下式要求:0.20.1h, 0.30.24.50.1h0.34.5在对较大面积的变电所进行保护时,采用等高避雷针联合保护要比单针保护范围大。因此,为了对本站覆盖,采用四支避雷针。被保护变电所总长108.5m,宽79.5m,查手册,门型架构高15m。避雷针的摆放如图3.1所示。图3.1 避雷针装置; (式3.1) (式3.2)所以,需要避雷针的高度为: 1534.3m (式3.3)四只避雷针分成两个三只避雷针选择.验算:首先验算123号避雷针对保护的高度:12号针之间的高度:34.323m15m23号针之间的高度:34.318.815m13号针之间的高度: 34.3 34.31915.1m15m由上可见,对保护物的高度是能满足要求的。对保护宽度:12号针的保护宽度:1.5 ()1.5(2315) 12023号针之间的宽度:1.5 ()1.5(18.815) 5.70由此可见,对保护物的宽度是能满足要求的。所以,123针是满足要求的。由于4针的摆放是长方形,所以,134针也是满足要求的。即,四只高度选为35m的避雷针能保护整个变电所。3.3避雷针的安装避雷针安装时应注意:1、基础填捣混凝土为C15,施工安装避雷针时,需在基础强度达到80以后可拆去固定缆风。2、构件焊接和安装要求与杆塔施工相同,外露金属除镀锌者外需用红丹打底,表面刷灰漆防锈。3、基础施工开挖基坑时须注意勿扰动基坑四周的土壤,最好使其保持原状,并要防止雨水侵入,在不能保证基础周围土壤原状情况时,回填土时必须分层夯实,且在浇灌混凝土时应用模板。4、避雷针组装后要求一次完成竖立吊装,当起吊中因故重新放倒杆身时,应横放方式在地面支撑。第4章 雷电侵入波保护4.1雷电波的侵入原因当雷电波入侵时,被保护设备上的电压具有振荡性质,其振荡轴为避雷器的残压Ur主要原因是由于避雷器动作后产生的电压波在避雷器和被保护设备之间多次反射引起,因此,只要设备离避雷器有一段距离,设备上所受冲击电压的最大值必然要超过避雷器的残压Ur,有时会对设备绝缘造成威胁,因此变电站设备与避雷器之间的安装距离L要进行限制,该距离不能太远。近年来我国电网发展迅速,110kV输电线路回数、长度和变电所数量急剧增加,在南方多雷地区相继发生了多起雷电侵入波过电压引起SF6断路器或电流互感器(CT)内部绝缘击穿爆炸的事故。多数是在运行方式变化或故障情况下,进线断路器处于暂时分闸状态,断路器和CT等设备脱离母线避雷器的保护时,雷电侵入波沿进线侵入并经分闸的断路器末端反射产生很高的过电压,使断路器或CT内部绝缘击穿,短路电流注入的能量引起断路器爆炸或在断路器合闸时引起CT爆炸。究其深层原因,一是雷电活动强烈,架空线路遭受雷击的概率大;二是电网的发展增加了进线断路器出现暂时分闸状态的机会,两种情况的叠加已使上述事故的发生频度不容忽视。4.2雷电侵入波的保护措施变电所的雷电侵入波保护靠两道防线:一是设置进线保护段,以减少危险雷电侵入波产生的机会;要限制流经避雷器的雷电 电流幅值和雷电波的波度,就必须对变电站进线实施保护。当线路上出现过电压时,将有行波导线向变电站运动,起幅值为线路绝缘的50%冲击闪络电压,线路的冲击耐压比变电站设备的冲击耐压要高很多。因此,在接近变电站的进出线上加装避雷线是防雷的主要措施。如不架设避雷线,当遭受雷击时,势必会对线路造成破坏。变电站进线保护是在靠近变电站出线架12km线路上所采取的可靠的防雷保护措施,变电站进线保护具体措施视变电站的线路情况而定。二是在变电所内装设避雷器,以限制雷电侵入波过电压的幅值。变电站对侵入波的防护的主要措施是在其进出线上装设阀型避雷器,避雷器装设在被保护物的引入端,其上端接在线路上,下端接地,一般安装在变电站母线上。阀型避雷器的基本元件为火花间隙和非线性电阻。目前,SFZ系列阀型避雷器,主要用来保护中等及大容量变电站的电气设备。FS系列阀型避雷器,主要用来保护小容量的配电装置。对于110kV敞开式变电所,按照文献1的规定,应设置12km 的进线保护段,即采用双避雷线,避雷线的保护角宜小于200,并尽可能降低杆塔接地电阻,使进线保护段具有较高的耐雷水平;另外应在变电所母线上装设无间隙金属氧化物避雷器(MOA),MOA与电气设备之间的最大距离不超过文献1中规定的数值,否则应在变压器回路增设MOA。以往的运行经验表明,110kV敞开式变电所采用上述保护方式,耐受雷电侵入波过电压的可靠性是相当高的。基于上述情况,本文提出在多雷地区新设计110kV敞开式变电所时MOA宜装设在每回进线的断路器线路侧。并通过对110kV 敞开式变电所雷电侵入波过电压的计算分析,给出了MOA的最大保护距离。4.3MOA与设备间的最大保护距离对于新设计的变电所宜在每回进线的断路器线路侧装设MOA,MOA至变压器之间的电气距离最远,其值超过最大保护距离时应适当考虑在母线上或变压器支路上增设MOA。在文献1标准的制订过程中,曾对35220kV 敞开式变电所采用MOA后的保护距离进行过大量的计算研究3,研究中采用“耐雷可靠性相对比较法”确定最大保护距离,即以采用普通阀式避雷器(FZ)保护时变电所的耐雷可靠性指标作为“基准”,以采用MOA保护时变电所的耐雷可靠性指标为“目标”,调整MOA至变压器间的距离,“目标”接近或优于“基准”时的距离为MOA的最大保护距离。表4.1 变电所一次设备的等值参数和MOA额定值系统标称电压(KV,rms)一次设备的等值入口电容值(pF)避雷器额定电压(KV,rms)隔离开关断路器电流互感器电压互感器变压器DSCBCTPTTR110605001003001000100110kV敞开式变电所在单进线、两种布置方式时。将MOA装在进线和母线上两种位置进行比较,MOA至变压器间的最大保护距离均取文献1中规定的数值,对于110kV变电所进线保护段长度为1km时为55m,进线保护段长度为2km时为125m;斜线两侧的数据分别为BIL为950kV和850kV时的最大保护距离。110kV敞开式变电所在两回进线、两种布置方式时,将MOA装在进线和母线两种位置时进行比较,MOA至变压器间的最大保护距离暂取文献1中规定的数值,对于110kV变电所,进线保护段长度为1km时为85m,进线保护段长度为2km时为170m。 显而易见,在3回、4回进线情况下,装在进线上MOA的数量随之增加,与MOA装在母线上相比,保护效果将更加优越。从理论上讲,2回及以上进线情况下,MOA装在进线上与MOA装在母线上相比较,MOA至变压器间的最大保护距离会逐渐扩大,但考虑到实际变电所中MOA至变压器间的距离不会太长,现行过电压标准1规定的数值已经较大,因此未进行扩大距离的详细计算,可取现行过电压标准中规定的数值。当有超过最大保护距离规定值的情况时,可按照本节采用的方法进行装设,一般不必再增设MOA。4.4选用的其它注意问题 多雷地区雷电活动强烈,架空线路遭受雷击的概率大,电网的发展增加了进线断路器出现暂时性分闸状态的机会,两种情况的叠加使得雷电侵入波引起110kV敞开式变电所进线断路器及CT等设备事故的发生频度不容忽视。 在多雷地区新设计110kV敞开式变电所时,宜在每回进线的断路器线路侧装设MOA,MOA至变压器之间的最大保护距离取文献1中规定的MOA装在母线上的数据。 已运行的110kV敞开式变电所,确需考虑进线断路器的暂时性分闸状态又要加以保护时,可视安装位置的方便在进线断路器线路侧附近或进线终端塔上增设一组MOA。MOA至分闸断路器之间的最大保护距离按本文推荐的数据取值。MOA安装在进线终端塔上,杆塔接地装置的冲击接地电阻应小于7。 感应过电压的入侵和保护第5章 感应过电压的入侵和防护随着电子设备的大量使用,感应过电压对设备的安全运行所造成的危害也越来越大,常常造成设备芯片或接日的损坏,甚至影响工作人员的安全。感应过电压产生的原因主要有两个方面:雷电的入侵;大型用电设备的开、关动作或者大型电网的闭合。另外非线性电器设备工作时产生的多次谐波、太阳黑子的爆发等也可能形成感应过电压。5.1感应过电压产生的不同形式5.1.1地电位反击产生的感应过电压雷击建筑物时,由于电源与电子系统或电子系统之间的连接电缆与建筑物共用接地系统,雷电流经引下线疏散到大地时,将在接地网、引下线上形成很高的电位,这使建筑物内不同位置上的微电子设备所处电位不同,将有一部分雷电流通过电缆到达电子设备形成感应过电压,使电子设备损坏,如图5.1所示。图5.1雷击建筑物时可能在用电系统中产生的感应过电压 5.1.2线路遭受雷击产生的感应过电压雷电袭击远离建筑物的架空输电线路、通信线、各种金属管道或天线等,在线路上产生的高电位、大电流的雷电冲击波沿着这些导体侵入建筑物内,称为雷电侵入波。虽然配电系统采用架空避雷线和避雷器等防宙措施,但并不能完全消除雷击引起的感应过电压,仍会有一部分幅值较低的过电压对低压系统的用电设备,特别是对计算机、电子系统以及家用电器等存在较大的威胁,如图5.2所示。图5.2雷电传入用电系统5.1.3雷云静电感应形成的感应过电压雷击线路附近的地面时,先导通道充满负电荷,由于静电感应,导线上的正电荷被吸引到最靠近先导通道的导线上,成为束缚电荷。主放电阶段,通道中的负电荷被迅速中和,相应电场强度迅速减弱并消失,正电荷脱离电场的束缚成为自由电荷,形成电压波向两侧传播,产生幅值很高的过电压,如图5.3所示。(a)先导阶段;(a)主放电阶段图5.3感应过电压的形成雷击时电磁场变化产生的感应过电压雷击避雷针时,附近导线的感应过电压如图5.4所示。图5.4雷击避雷阵产生的感应过电压5.2感应过电压的防护措施5.2.1电源线路感应过电压的防护在输送电线路的架设中,变压器的高压侧安装有高压电源避雷器,但它只能有效的预防6000V以上感应浪涌,对小于6000V的感应过电压,高压电源避雷器没有反应。为有效保护机房内的电了设备,还应在进入建筑物内的电源线路进线处到需保护的电了设备这一段电源线路上安装低压电源避雷器。安装设计应实行多级保护,一般情况下设计23级即可。具体安装时参照产品说明书并根据现场具体情况进行施工。5.2.2信号线路感应过电压的防护对通讯系统而言,信号线路一般有天馈线、DDN数据线路、音频电话线路、普通网线、光缆及一般的通讯电缆。在这些信号线路的接口应安装相应的信号避雷器。另外光缆和通讯电缆的屏蔽层还应做良好的接地处理。5.2.3选择避雷器应注意的问题选择避雷器时应详细了解避雷器的有关参数,主要参数有:接入方式、工作电压、启动电压、雷电通量、工作频率、插入损耗、接口型号。具体安装时还应注意,避雷器上的连接线不能太细,连接线的规格不小于2. 5 mm2。还有避雷器的接地线不能太长最好不要超过1 m。 变电站接地系统的设计及施工第6章 变电站接地系统的设计及施工变电站的接地与施工者自身以及设备安全密切相关,只有正确处理两者关系才能减少安全隐患。110kV变电站的安全隐患在于接地短路电流大、涉及面积小、危险装置多等,设计时必须将这些隐患因素考虑到。6.1变电站接地的各种形式和接地方法6.1.1防雷接地接地过程中保持防雷接地与电气设备的距离应当以远为佳,并目按照就地原则进行。防雷接地方法主要为把防雷电保护装置(避雷线、避雷针、避雷带、避雷器等)向大地泄放雷电流,然后直接防雷装置。户内变电站则需要将避雷、防雷的装置安放在房屋顶部,这种方法十分常见。避雷带引下线常常会和其它接地体、房屋建筑物的金属体相碰,这种现象目前不可避免。其原因是因为场地空间因素所造成的。因而采用等电位是唯一的接地方法,可把各个层楼面以及墙体的金属件联合为一个大的整体。6.1.2工作接地电气装置在使用过程中常常需要其它辅助要素才能正常工作,这就需要借助于工作接地的作用了,该接地在目前实际的施工中得到了极为广泛的运用。例如以下接地就经常运用到工作接地:直流绝缘监测接地、交流中性点接地、通信电源正极接地等等,这些接地能够坚持就近原则后直接和主接地网连接,还可以经过部分阻抗后再接地。6.1.3保护接地1、高压系统设备接地:一个设备或一组连在一起的设备利用一根引下线独立接地是高压系统设备接地的原则。有时需要用两根接地线进行分别接地,特别是对于具有一次元件的一次设备。采取这类措施对于一些不良现象有着很好的预防作用,如:高压电穿入一次回路、一根接地线断裂、出现一次设备毁坏等。2、低压系统设备接地:TN2S系统、TN2C2S系统、TN2C系统、TT系统、IT系统是低压系统设备接地的五种形式。其中,变电站中运用TT系统最为科学,这是因为TT系统的PE线属于直接接地,变电站基本都保留着完整的接地网,给PE线与接地网的连接带来了方便。另外,装置的外露导电部分也能与至PE线直接接地,而电源零线与PE线隔离后对触电保护器的准确动作有着较大的保护意义。6.1.4屏蔽接地屏蔽接地能够把电气干扰转入大地,这是它的主要作用,能够降低外来电磁干扰对弱电设备的负面作用,减少弱电设备所带来的阻碍,避免其他弱电设备遭到影响。以下三种是屏蔽接地的主要形式:1、建筑屏蔽接地:在距离范围为5m8m的地方安装1根接地引下线,可坚持就近原则接地,屏蔽接地可作为强电接地,主要接地方法也要按照建筑物的详细情况来定。2、弱电设备的相关接地:主要部位是外壳、屏、柜、箱的屏蔽接地,需按照就近接地原则接地且为弱电接地,在很多的设备厂家中,常常将设备外壳和屏柜采用专用的接地端子。3、低压电缆屏蔽层接地:电缆屏蔽层包括外屏蔽和内屏蔽,外屏蔽作为一切电缆芯外设置屏蔽层;内屏蔽属于弱电接地,作为电缆内部的电缆芯设置屏蔽。这是由于流入接地网的短路电流存在分流时,会破坏电缆并对电子设备的功能造成影响,而低压电缆屏蔽层承受大电流的能力弱,基本无法承受,因此只能一端接地。高压配电装置是很多控制电缆的来源,因出现故障把高压电传入控制电缆后将对一次设备构成损坏。由此可知,控制电缆的屏蔽层需和一次设备室的环形接地网相连,自动化通信的电缆与接地铜排处相接。6.1.5逻辑信号接地逻辑信号接地作为微机系统的参考电位,还能称为信号接地及数据线接地。3V 5V工作电压就可满足微机系统的需要,时钟数字脉冲的频率从几MHz至几GHz。在设备外的数据线与远距离的外围设备通信时,在数据线上的不同电位将为装置间提供了一个低阻抗,引起高频电噪声和瞬时电噪声。逻辑信号接地不能乱接,低噪声或高电压可能引起数据中断,瞬间高电压将破坏芯片,阻碍了微机系统的正常运行。设零电位母线是处理强、弱电接地混接问题的有效途径,在实际的操作中应该多方面优化:1、母线接地点与强电接地保持较大的距离。由于大量设备接地时都提倡就近原则。但母线接地点需与强电接地保持足够大的距离,为避免强电对弱电的影响,弱电系统的接地必须与远离防雷接地。2、耐压不得低于弱电设备的耐压值。非接地部分必需与大地和主接地网绝缘,这是由于此母线属于专用的接地装置。采用热塑套绝缘,保持耐压不得低于弱电设备的耐压值。3、接地母线禁止出现一、二次设备的接地。若将一次保护接地与此相连将击穿互感器一、二次绕组,扩大了该母线的电位,对弱电设备构成威胁,因而该接地母线禁止出现一、二次设备的工作接地。4、接地母线长度需合理。接地母线长度需要根据具体情况进行研究,接地母线不能太长主要是为了减小一次电流所产生的感应电势,对于较长的通信线路应采用光缆,对于距离较长的开关室可分片设置接地母线。6.2主接地网的具体设计施工根据交流电气装置的接地CCD/T621-1997)中的要求,需要按照各变电站的地质情况决定主接地网的实际埋设深度,通常深度大小在0.6m以上变电站经过填高处理后能防止外水倒灌和洪水带来的破坏,而废渣作为当填土材料能节省经济开支。这是因为土壤电阻率比达到了400m,不适合进行接地电阻。需要把主接地网敷设于原土层;填土层过高将带来施工敷设、运行查找的困难,造成接地引下线长度过大,扩大了引下线的电阻。把填土层控制在lm内可使主接地网敷设于原土层0.2m以下,深度控制在1.2m,这种设置方式对于施工以及检查工作很有帮助。若填土层大于lm后,主接地网敷设深度要保持在填土层0.8m以下。110KV站为大电流接地系统,采用以水平接地体为主的复合接地装置,水平接地体采用50x6 mm镀锌扁钢。接地网而积S为26 513 ,主接地网敷设成网格状,地网的均压导体按10 m间距布置。6.2.1地电阻计算根据主接地网的接地电阻计算公式 (式6.1)计算得出该变电站接地电阻:R=1.413。但是按接地设计规程对接地电阻的要求R 2000I,其中,I为入地短路电流,8.95 kA。计算后得:R=0.223。6.2.2电阻分析由计算可知,主接地网的接地电阻为1.413,而按接地设计规程计算接地电阻为0.223,因此,该站接地系统设计拟采取降阻措施。需将接地电阻降至0.5以下,验算是否满足接地装置的跨步电位差和接触电位差的要求。6.2.3接地降阻方案该站接地降阻材料采用物理型石墨复合接地体和石墨降阻剂,在水平接地主网上包裹石墨降阻剂和垂直敷设石墨复合接地体形成复合接地网,达到降低工频接地电阻值、瞬间泄流的目的。接地降阻设计方案见图6.1所示。在主接地网、其外沿一周及与避雷针相连处,重要设备附近采取降阻措施来增大接地体的有效接地面积,从而达到降低接地电阻的目的。 图6.1 接地降阻设计方案 在接地网范围内的避雷器、避雷针、变压器中性点、构架和建筑物周围,设置集中接地装置(做法同上)。根据上述接地降阻措施方案进行施工,完毕后实测接地网接地电阻为0.23 ,满足设备对接地电阻的要求。6.3接地材料的选择 选择接地材料时需要综合考虑,钢材是最为常见的接地材料。短路电流过大时,变电所需降低施工难度,此时可选择铜接地。腐蚀方面应该根据土壤的具体环境决定材料。从部分投运时间长达10年的接地网来看,部分钢材完好如初,只是在焊接处和距空气接近处出现了锈蚀;少数锈蚀较为严重。这就提醒设计者在设计时需考虑到腐蚀情况,根据当地实际的腐蚀数据进行材料设计。应做好以下几点:1、加大截面:不适合运用与腐蚀严重的地区,这是因为截面过大会给施工带来阻碍。2、镀锌:主要用于腐蚀一般的地区。不适合在重盐碱地区使用,例如:沿海地区、化工厂等。3、防腐涂料:施工过程工艺简单,且材料价格不高。但是防腐材料作用的持续时间较短,使用寿命周期短。因而,使用效果不是很理想。4、铜材料接地:当前分为铜包钢,将一层1 mm厚的铜敷在接地钢材外;还有全铜线,全铜线材料运用于接地装置,包括:铜绞线、扁铜。铜接地的连接工艺的主要方式是火泥熔焊;该方法结合化学反应时形成的超高热对接头进行内铜、钢互相融合,以此实现熔接法。这种方式将分子结合作为连接点,其优点为时间的推移不会出现松弛或老化。但此工艺应配用特制的模具和药粉,且材料价格昂贵。相反,使用铜绞线时由于以成捆出货,可大大减少接头数。防腐涂料、铜包钢是当前主要的新型接地材料。 变电站电源系统防雷保护措施第7章 变电站电源系统防雷保护措施7. 1电源系统防雷中存在的不足变电站在高压系统的防雷保护上还是比较完善的,防直击雷有避雷针;10kV及以上线路有架空地线保护;5kV线路有进线段保护;10kV线路有出线避雷器保护,变电所还有各级母线避雷器保护。但在400V低压系统上的防雷保护措施还不够完善,有的甚至没有任何防护措施,如广东某500KV变电站在05年雷害事故前低压系统没有任何防护措施,变电站存在较多的问题和不足,导致雷电沿低压电源系统侵入二次弱电设备。设10kV线路遭受雷击,雷电波沿线路向变电站传播,如果雷电过电压达到一定的幅值,安装在变电站出线上的避雷器动作,避雷器与所用变压器之间的电气距离为l,则施加在变压器高压侧的电压约为: (式7.1)式中:Ut一施加在所用变压器高压侧绕组的电压,kV;Ur一避雷器动作后的残压,kV;a一雷电波的陡度,kV/ s ;l一避雷器与变压器之间的电器距离,m;v一雷电波的波速,m/,us ;L一避雷器接地引下线的电感,H;i一通过避雷器的雷电流,A这个电压必定会通过所用变压器的电磁藕合感应到400V低压侧,低压侧的过电压为: (式7.2)式中:Ud一为感应到所用变低压侧的雷电过电压,kV;k一所用变的变压比。由于大多数所用变压器的低压侧没装避雷器保护,且大多没有任何防雷措施,这个过电压必然波及到变电站的整个低压弱电系统。由于所用变压器低压侧的绝缘裕度比较大,一般不会造成绝缘击穿。然而,低压电源系统产生雷电过电压,或强电流浪涌,传输到微机系统的过电压有时甚至达上千伏。由于变电站在低压弱电设备处没有过电压保护措施,雷电过电压得不到有效限制,就会在低压弱电系统中的绝缘薄弱处造成击穿。微机保护和计算机监控系统等弱电设备是绝缘最薄弱点,往往造成击穿或烧坏。江西某110KV变电站在2004年的一次雷电活动中,打坏综合自动化系统的电源模块。事后分析是由于l0kV线路遭受雷击,雷电波沿10kV线路传输到变电站,10kV路出线避雷器动作,但由于10kV出线避雷器距所变距离较远,加到所变的雷电过电压较高,低压侧没有装避雷器等防雷措施,造成低压侧产生过电压,过电压打坏综合自动化系统的直流电源模块。7.2电源系统防雷保护措施7.2.1变压器低压侧装设避雷器变电站低压(400V)侧需装设避雷器以限制雷电波入侵时的过电压。为了保证电气设备的安全运行,在加装避雷器时,一定要限制避雷器的残压,同时把侵入波的陡度限制在一定值以内。此外所有设备到避雷器的电气距离都在保护范围内,相对于主变压器而言,变压器与避雷器之间允许的最大距离Imax为: (式7.3)其中:Up一变压器冲击电压最大值,kV;Ur一避雷器残压,kV;a一雷电波陡度,kV/s ;v一雷电波速度,m/s ;Cr一变压器入口电容, F ;Co一避雷器到变压器连线单位长度的电容,F。上述公式只适用于一路进线的变电站,对两路以及以上变电站,一路波可以从另外几路分流出一部分,此时Imax为: (式7.4)式中:k1 1,并且k1随着回路数的增加而增大。不过,对于同杆架设的双回线有同时受雷击的可能,所以在决定I值时该回线只按一路考虑。如果避雷器至主变压器的电气距离超过允许值时,应在变压器附近再增装一组避雷器才能保护主设备的安全。7.2.2电源入口端加装浪涌保护器雷电电涌电压波形中含有的高频分量会损坏电子设备,在电涌保护器的设计中要考虑到对高频的抑制。低通滤波器能够对雷电过电压波中的高频分量进行衰减,同时它对电源系统的正常工频运行状态的影响可以忽略不计,因此它在电源系统的防雷保护中具有一定的优势。如果将压敏电阻引入低通滤波器,可以使滤波器在原有的滤波衰减功能的基础上,再增加泄流限压的功能,从而使整体保护功能有明显改善。对于低频分量我们可以采用具有良好非线性特性的压敏电阻来抑制,压敏电阻有电压箱位和大电流旁路作用,能把电涌低频端的干扰信号控制到设备允许的范围内。MOV有较好的非线性,可以将电压钳位到安全范围内。其防雷保护装置(SPD)原理如图7.1中虚线部分所示。图7.1低压电源保护示意图变电站内雷电干扰的频率主要分布在1 MHz左右,大致分布在100KHz10MHz频率范围内。为了保证电子设备正常工作,必须将这范围内高频分量有效滤除。因此根据,合理选择电感L和电容C参数。LC参数应按“技术经济比”原则进行选择,不仅要满足技术要求,又要经济实惠。由于电感的体积较大,制造电感线圈比较麻烦,不利于大规模生产和不便于集成化和小型化,所以造价较高,一般为了缩小体积,降低造价,会使用较小的电感。7.3浪涌保护器的安装电力电子设备向着越来越精密、复杂的方向发展,这些设备多数自身都带有冲击电压的保护设备,这样就相当于在设备安装处加入了一个过电压保护器。目前国内外过电压保护器的装设、应用方面还没有达成共识。例如我们在火线L与零线N之间加一冲击源,现在要具体的保护某一个电子设备,那么是我们就要考虑在三相配电线间装设一个、两个或三个保护器。第一种情况是装一个保护器,保护器可装在火线L和零线N之间或火线L与地线G之间,第二种情况是装设两个保护器;第三种情况是装三个保护器。当然,这三种情况的费用成倍的增长。一般的电子设备,使用时通常接在火线与零线之间,当其遭受过电流冲击时,如果仅有一个SPD保护电子设备,则SPD安装在火线与零线之间有良好的保护效果,但是此时火线与地线和零线与地线之间又产生了较高的过电压,使设备的绝缘面临考验。目前采用浪涌保护技术的形式主要有串联浪涌保护和并联浪涌保护两种。并联式浪涌保护器采用了“浪涌识别”技术,即当设备在正常工作而没有浪涌冲击时,保护模块因识别器呈高阻状态可视为与电路隔离,只有极其微小的漏电流通过,当高频雷电浪涌到达时模块才会迅速呈低阻状态导通泻放浪涌能量。识别器对浪涌冲击响应极快,目前的浪涌识别器的响应时间可达到5ns。串联式浪涌保护器则采用了L型低通滤波器,用以消除高电压的高次谐波,对灵敏电子设备做到最周密的保护。因为雷击波形的特点是具有非常陡峭的前沿及能量极高的长尾波形,它可以通过多种途径偶合到电网系统中。采用多级并联防雷器能非常有效地制雷电波的幅度,但不能够改善其急剧上升的前沿(上升时间在1-100s,电流上升率可高达10KA/s)。这陡峭的前沿包含了很多高电压的高次谐波,会对灵敏电子设备造成严重破坏。串联式浪涌保护器对于雷击波形中非常陡峭的前沿部分具有良好的抑制作用。所以,对十灵敏的重要电子设备,采用串联式的浪涌保护器保护较为合适。7.3.1安装方法SPD安装在火线与地线之间时,对于安装在火线与零线的电子设备没有良好的保护,但这种情况下有效的钳制了火线与地线之间的过电压。安装两个保护器时,火线与地线出现了比较大的电压,使用时应引起注意。大部分电子信息设备都是单相交流电源供电。可以采用SPD全模式方式进行防护,就是在相线、中线、保护地线之间两两加装电涌保护器件,如图7.2示,这种连接方式能够同时抑制共模和差模过电压。图7.2 单相二次设备的SPD全模式保护方式7.3.2安装要求1、TN系统中SPD宜接在主电路空气开关和熔断器的负荷侧,TT系统中SPD可接在RCD的电源侧或负荷侧。当SPD接在主电路RCD的负荷侧时,所有金属氧化物SPD在电网标称电压下的泄漏电流之和应小于RCD动作电流的1/10。接在SPD电源侧的RCD可带或不带延时,但应具有不小于峰值3kA, 8/20s的雷电抗干扰能力。2、应在SPD支路上串入后备过电流保护器,如断路器、熔断器。该过电流保护器不应在SPD允许

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号