秸秆粉碎机的设计【机械毕业设计含7张CAD图+说明书1.5万字38页,开题报告】

收藏

资源目录

压缩包内文档预览:

编号:568866

类型:共享资源

大小:991.16KB

格式:ZIP

上传时间:2016-01-13

上传人:小***

认证信息

个人认证

林**(实名认证)

福建

IP属地:福建

50

积分

- 关 键 词:

-

秸秆

粉碎机

设计

机械

毕业设计

cad

说明书

仿单

38

开题

报告

讲演

呈文

- 资源描述:

-

!【包含文件如下】【机械设计类】CAD图纸+word设计说明书.doc[15000字,38页]【需要咨询购买全套设计请加QQ97666224】.bat

主轴A2.dwg

刀辊轴A2.dwg

机架A0.dwg

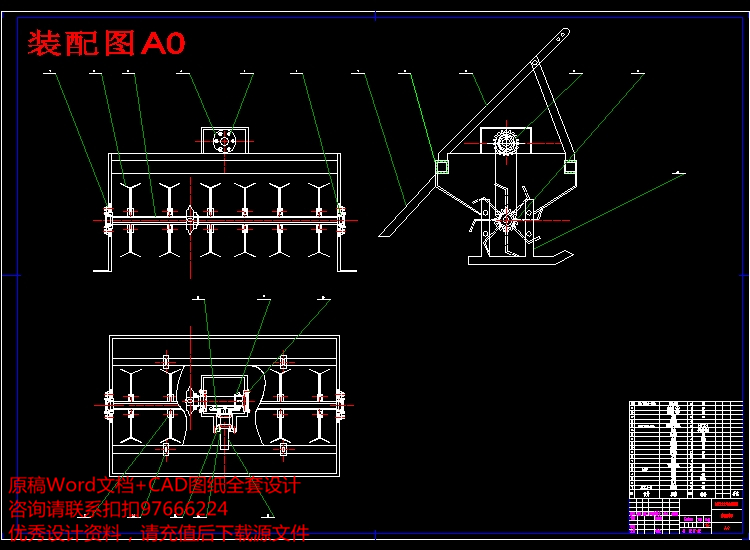

装配图A0.dwg

轴承盖A3.dwg

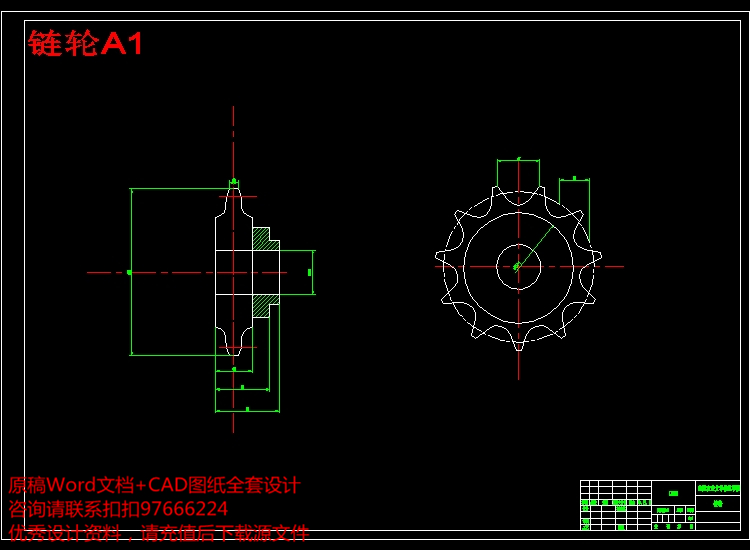

链轮A1.dwg

锥齿轮A1.dwg

外文翻译.doc

开题报告.doc

设计说明书.doc[15000字,38页]

秸秆粉碎机的设计

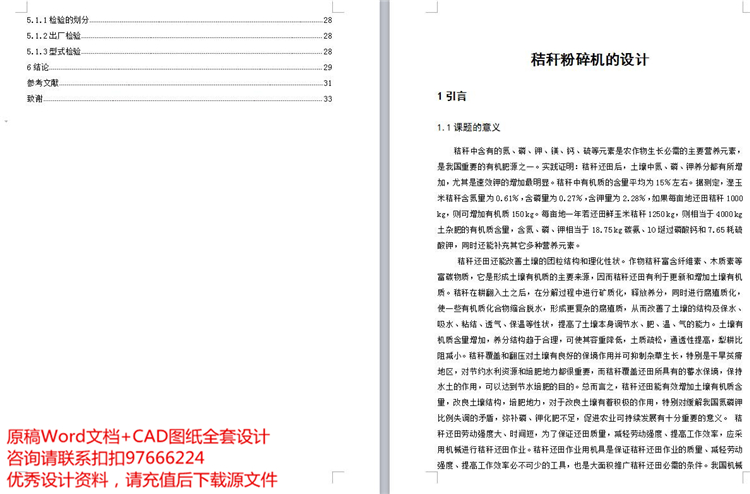

摘 要 保护性耕作是国际农业技术发展的重要趋势,秸秆还田技术是机械化 保护性耕作中关键的一项技术。使用机械化秸秆还田技术可以有效地解决农忙期间争农时、争劳力的矛盾,有力推动秸秆还田的农业全程机械化进程,避免由于焚烧秸秆产生的环境污染。本着一机多用、降低生产成本的原则,研制了既能满足玉米秸秆、又能单独实现旋耕作业的新型玉米秸秆还田机。

(1)在对秸秆粉碎及灭茬基本理论分析的基础上,提出多功能玉米秸秆还田机总体结构设计方案。采用卧式结构,主要由悬挂装置、变速箱、秸秆粉碎机构、等组成。拖拉机输出动力经万向节传递给变速箱,变速箱一轴经齿轮、链轮两级增速后,带动粉碎刀辊工作。

(2)设计了新型变速箱,实现了秸秆粉碎的作业,结构简单,一机多用。主要由锥齿轮传动等组成。利用从动齿轮的离合来实现粉碎、旋耕动力的分离与结合,从而分别完成秸秆粉碎与旋耕单项作业,实现一机多用之功能。

关键词 变速箱;秸秆粉碎机;甩刀;结构及工作原理

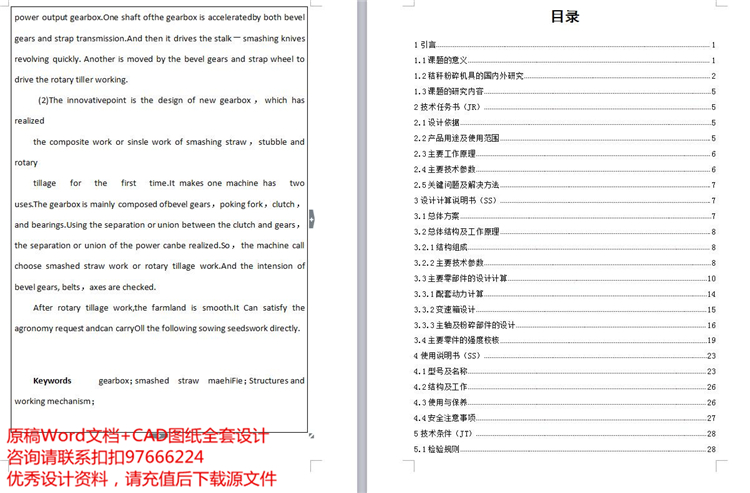

目录

1引言 1

1.1课题的意义 1

1.2秸秆粉碎机具的国内外研究 2

1.3课题的研究内容 5

2技术任务书(JR) 5

2.1设计依据 5

2.2产品用途及使用范围 5

2.3主要工作原理 6

2.4主要技术参数 6

2.5关键问题及解决方法 7

3设计计算说明书(SS) 7

3.1总体方案 7

3.2总体结构及工作原理 8

3.2.1结构组成 8

3.2.2主要技术参数 8

3.3主要零部件的设计计算 10

3.3.1配套动力计算 14

3.3.2变速箱设计 15

3.3.3主轴及粉碎部件的设计 16

3.4主要零件的强度校核 19

4使用说明书(SS) 23

4.1型号及名称 23

4.2结构及工作 26

4.3使用与保养 26

4.4安全注意事项 27

5技术条件(JT) 28

5.1检验规则 28

5.1.1检验的划分 28

5.1.2出厂检验 28

5.1.3型式检验 28

6结论 29

参考文献 31

致谢 33

- 内容简介:

-

保护性耕作是国际农业技术发展 保 性耕作是国际农业技术发展的重要趋势 ,秸秆还田技术是机械化保护性耕作中关键的一项技术。使用机械化秸秆还田技术可以有效地解决农忙期间争农时、争劳力的矛盾 ,有力推动秸秆还田的农业全程机械化进程 ,避免由于焚烧秸秆产生的环境污染。本着一机多用、降低生产成本的原则 ,研制了既能满足玉米秸秆、根茬直接粉碎还田 ,又能单独实现旋耕作业的新型多功能玉米秸秆还田机。 (1)在对秸秆粉碎及灭茬基本理论分析的基础上 ,提出多功能玉米秸秆还田机总体结构设计方案。 采用卧式结构 ,主要由悬挂装置、变速箱、皮带传 动、秸秆粉碎机构、灭茬旋耕机构、限深滚筒等组成。拖拉机输出动力经万向节传递给变速箱 ,变速箱一轴经齿轮、皮带轮两级增速后 ,带动粉碎刀辊工作 ;另一轴经变速箱、皮带轮变速后带动灭茬旋耕刀辊工作。 (2)设计了新型变速箱 ,实现了秸秆粉碎、灭茬、旋耕的复合或单项作业 ,结构简单 ,一机多用。 主要由锥齿轮传动、拨叉、拨叉套、滚针轴承等组成。利用拨叉套与从动齿轮的离合来实现粉碎、旋耕动力的分离与结合 ,从而分别完成秸秆粉碎与灭茬复合作业或旋耕单项作业 ,实现一机多用之功能。 (3)对样机进行了田间试验 ,作业质量满足农艺要求。 试验结果表明 :对秸秆和根茬具有良好的切碎效果 ,秸秆切碎平均长度为 5.2 碎合格率 98%,灭茬率 90%,碎茬抛撒均匀、覆盖率高 ,作业性能稳定。旋耕单项作业时 ,旋耕深度可达 16 土率 作业后土碎地平 ,满足农艺要求 ,可直接进行后续播种作业。 作物秸秆是农作物生产系统中一项重要的生物资源,作物秸秆资源的利用既涉及到整个农业系统中的土壤肥力、水土保持,也涉及到环境安全以及再生资源的有效利用等可持续发展问题。秸秆机械还田是解决秸秆处理问题的有效途径之一。 目前,秸秆机械还田机具已成为我国农 机近期研究的一个重要领域。关于稻麦秸秆整株还田的机具研究目前还存在很多问题。为了研究水稻整株秸秆还田机具各部件的结构参数、工作参数等因素对功率的影响,降低秸秆整株还田机具功率消耗,本文对秸秆还田机具的各参数进行了设计和试验研究。 (1)提出试验台的总体设计方案,通过对秸秆还田机的机理分析,选择 (出 )影响还田机作业质量的结构参数、工作参数作为主要研究因素; (2)对刀盘间距、刀的排列方式、刀片滑切角以及刀片安装角等主要工作部件的结构参数进行理论分析与优化设计; (3)合理选择、设计、加工测试系统的传感器部分, 并对整个测试系统进行标定; (4)在影响参数中,选择了对机具作业状态和功率消耗有较大影响的刀盘间距、机器前进速度以及刀滚旋转速度三个参数作为试验因子,按照二次正交旋转组合设计试验方法,给出试验方案并进行了试验研究; (5)通过对试验数据的处理分析,得到刀盘间距、机器前进速度以及刀滚旋转速度这三个因素对转矩影响的数学模型,并分析了这三个因素对转矩的影响规律; (6)通过对得到模型的理论分析,最终得到刀盘间距、机器前进速度以及刀滚旋转速度这三个因素对作业机具功率消耗的数学模型,并分析了这三个因素对功率消耗的影响 规律。 本文通过上述的试验和分析,给出了刀盘间距、机器前进速度以及刀滚旋转速度这三个因素在满足作业要求 (覆盖率、埋草深度、碎土率 )的前提下,降低功耗的最优组合方案,为进一步进行整机参数优化设计提供了重要的理论依据。 长期定位肥料试验作为农田生态系统的重要研究方法 ,具有常规试验不可比拟的优点。本试验选用山东省齐河县华店乡和焦斌乡两地代表黄淮海农区的潮土 ,设置秸秆不同用量与氮磷肥配施为 6 个主处理、两种土质为副处理 ,进行盆栽试验 ,对麦玉两熟长期不同施肥条件下土壤理化性质的动态变化、土壤钾库形态的转化、土壤养分 的平衡状况、土壤酶的活性及微生物区系等进行了系统研究 ,初步探讨秸秆还田改土培肥的增产效应与机理 ,主要研究结果如下 : 1 秸秆还田量与土壤盐分呈显著正相关。秸秆与化肥配施的土壤可溶性盐分有增加趋势。砂壤土含盐量高于中壤土。另外 ,土壤盐分也与气候和作物生育期等因素有关。 2 秸秆还田能改善土壤的通气状况 ,降低土壤容重和 ,协调土壤水肥气热等生态条件 ,为根系生长创造良好的土壤环境。 3 秸秆还田能显著增加土壤有机质积累 ,提高土壤养分的有效性。两种质地的土壤 ,其有机质季节积累和养分生物有效性的变化动态相似 ,即 6 月 2 日最高 ,6 月 22 日最低。土壤有机质及有效养分含量都随施肥年限的延长而递减 ,且中壤土的各肥力指标均大于砂壤土。 4 秸秆还田量与水溶性钾、非特殊吸附钾、特殊吸附钾和非交换钾含量呈显著正相关 ,与矿物钾呈显著负相关。长期秸秆还田土壤钾素年度变化规律 :非交换钾、特殊吸附钾呈逐年上升趋势 ;水溶性钾、非特殊吸附钾、矿物钾呈逐年下降趋势。 5 秸秆还田量与土壤有效铁、锌、锰之间呈显著正相关 ,与速效铜相关性不好 ;两种不同质地土壤微量元素均有类似规律 : 除有效铜外 ,土壤有效锌、锰、铁季节性变化都较明显。 6 两种质地的土壤脲酶和磷酸酶活性强度变化趋势是 11010 用量相同的各处理中 ,秸秆还田量与土壤脲酶、磷酸酶活性密切相关。两种土质的土壤脲酶、磷酸酶与有机质、有效氮、有效磷、有效钾均呈极显著相关。 1 长期秸秆还田改土培肥综合效应的研究两种酶都有随施肥年限的延长而递减的趋势。 7 秸秆还田后 ,土壤细菌、真菌、放线菌的数量均有所增加 ,且细菌 放线菌 真菌。在小麦分蘖期 ,各处理的微生物数量最少 ;小麦返青期后菌类数量迅速增加 ;微 生物数量的高峰期出现在玉米拔节期和大喇叭口期。 8 秸秆还田能显著提高作物产量 ,中壤土的增产效果比砂壤土好。总产量与秸秆还田量呈显著正相关 ;小麦的千粒重和生物量都与秸秆还田量呈显著正相关 ,而株高、穗粒数和有效穗数与秸秆还田量的相关性不显著 ;玉米的穗粒重、千粒重与秸秆还田量之间达到了显著水平 ,而穗粒数和穗行数与还田量的相关性不显著。 9 作物对 N、 P、 K 的吸收量随秸秆还田量的增加而提高 ;在 N、 P、 K 投入量相同的条件下 ,中壤土中作物对养分的吸收量大于砂壤土 ;在化肥施入量相同的条件下 ,土壤氮素始终保持盈余 状态 ,而磷素和钾素均处于亏缺状态。 秸秆是自然界和农业生态系统中一种重要的资源 ,秸秆还田对于土壤的肥力状况及其质量和健康都有着非常重要的意义。土壤微生物尤其是其中与纤维素降解有关的微生物在秸秆的降解过程中起着关键性的作用。本文对秸秆还田土壤中与纤维素降解有关的微生物进行了分子生态学研究 ,研究内容共分为三个部分 : 第一部分 :应用 子技术并结合聚类分析、主成份分析 (统计分析方法 ,对土壤微生物在几种不同的纤维素富集培养条件下的多样性进行了分析。结果发现 ,不同的纤维素富集培养条件对土壤微生 物的多样性有不同程度的影响 : 种培养基在 50时所回收的土壤微生物的菌群结构和组成比较相似 ;而纤维素富集培养基 (J 培养基 )同 种培养基所回收的土壤微生物菌群结构和组成却有很大的差异 ;此外 50条件下所回收的土壤微生物其菌群结构和组成同 28、 37两个温度相比也相差较大。这一结果表明 ,组合不同的纤维素富集培养条件 ,结合分子和统计分析 ,可以对土壤样品在不同纤维素富集培养条件下微生物的多样性进行检测和评估 ,同时还可以为分离目标菌时富集培养条件的选择提供很有价值的参考。 第二部分 :通过建立秸秆 还田模拟体系 ,并应用 子技术与聚类分析、主成份分析 (及偏最小二乘法显著性分析。 本研究采用尼龙网袋法、砂滤管法和植物组织切片的方法对秸秆在不同还田方式下的腐解速率及养分释放规律,以及秸秆还田对土壤肥力和作物产量的影响进行研究。针对农业生产中出现的稻草覆盖影响小麦生长的问题,采用室内培养实验研究了稻草对小麦的化感作用,以期找到解决稻草还田抑制小麦生长的技术和方法,为大面积农业生产提供急需的技术支撑和指导。本研究取得的主要研究结果如下: 1麦秆、油菜秆还田后,腐解速率均表现为前期快, 后期慢。整个试验期间 (100d),麦秆、油菜秆的累计腐解率分别为 麦秆高于油菜秆。两种秸秆在养分释放上均表现为,钾 (K)最快,磷 (P)次之,氮 (N)最慢。在还田初期 (前 10d)K 释放率分别达到了 已基本释放完全。通过进一步研究发现,在麦秆、油菜秆还田 6d 后, K 的释放就已达 95左右,释放率分别为 在麦秆还田腐解的过程中,组织结构的破坏主要发生在基本组织的薄壁细胞及其所包围的维管束,表皮和机械组织以及其所包围的维管束的破坏不明显。且 麦秆的基本组织及其所包围的维管束的破坏在腐解前期 (50d 前 )并不明显,主要发生在麦秆腐解的后期 (50d 后 )。在油菜秆腐解过程中,组织结构的破坏主要发生在腐解的前 10d。在 10d 之内,次生木质部以上的维管形成层、韧皮纤维、皮层薄壁组织和表皮均受到破坏而脱落。 2稻草还田后,前期腐解快,后期较慢。翻埋还田的稻草腐解速率明显快于覆盖还田稻草,整个试验期间 (210 d)翻埋还田的稻草累计腐解率达到 而覆盖还田的稻草仅为 稻草覆盖与翻埋两种还田方式下养分释放速率均以钾 (K)最快,磷 (P)次之 ,氮 (N)最慢。还田 10d 内,两种方式下 K 分别释放了 稻草与土壤充分混合条件下,稻草和土壤矿化释放的氮主要以 态 ( 80 )存在, 可溶性有机氮较少;在稻草还田后的前 40d 存在土壤微生物与作物竞争土壤矿质氮的现象, 40d 之后此现象消失,稻草开始氮的净矿化;在稻草埋入土壤时同时配施适量的氮肥,可以消除微生物的夺氮现象。在稻草还田腐解过程中,组织结构的破坏主要发生在基本组织的薄壁细胞及其所包围维管束,表皮和机械组织以及其所包围的维管束的破坏不明显。两种还田方式比 较,在还田初期,翻埋还田较覆盖还田对组织结构的破坏严重。随着腐解的进行,当稻草中易被破坏的基本组织及其所包围的维管束被破坏之后,两种还田方式对稻草中难以被破坏的表皮和机械组织及其所包围的维管束的破坏程度差别不大。 3秸秆还田能够降低土壤容重,增加土壤孔隙度,改善土壤结构,增加土壤速效养分,促进作物对养分的吸收,增加作物的产量。秸秆还田后土壤容重比试验前降低了 ,土壤速效磷和速效钾的含量增加,尤其是速效钾,增加效果显著。在大春阶段,麦秆还田后水稻增产 油菜秆还田水稻增产 在小春阶段,稻草还田小麦增产 油菜增产 4通过测定水稻秸秆水浸提液对小麦发芽率、幼苗高度和根长的影响,研究了不同浸提液浓度对小麦幼苗的化感作用。结果表明:水稻秸秆水浸提液对小麦发芽和幼苗生长的影响总体上表现为低促、高抑,即低浓度的浸提液对小麦发芽有促进作用,随着浓度的增加浸提液对小麦发芽开始产生抑制作用,浓度越高,抑制作用越强。在浸提液质量浓度为 )时,浸提液对小麦发芽和幼苗生长都具有促进作用。在浸提液质量浓度为 )时,浸提液对小麦发芽和幼苗生长产生抑制作用,且在小麦幼苗生长阶段的抑制作用强于发芽阶段。在此浸提液浓度下,加入外源激素的处理,不但能够消除浸提液对小麦幼苗生长的抑制作用,还能对小麦幼苗的生长产生明显的促进作用。在浸提液质量浓度为 )时,小麦发芽和幼苗生长受到严重抑制。在此情况下,加入外源激素赤霉素或黄腐酸也不能对此抑制作用产生影响。 is an of of he is is of to It by on to It it to to to to (1) On of of of is of is to of is by it is by to (2) is of or of It is of or or of be or of (3) of is on of to of .2 8%. 0%. is of is is 6 is It on is an in of is in of is of to At of an in of in of of (as is In to of on as so on of in a on of (1) on in of of as (2) to of as of (3) (4) as a on as (5) of a of on of of of on as (6) of on of of on as of on in on of It of By is an by of to to of of of in of of 1 to of by to In et 2 to pH,3 by to 2. 4 , , to is of is 5 n、 Mn to u 112 u. 6 11010to to 7 of of in 8 of 1000of 1000of to of of 9 , P of a of in It is a by to in an of to of an on in in In of at by of CA to of MC CS 0 a of In

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号