长度尺寸测量装置设计【8张CAD图纸和说明书】

收藏

资源目录

压缩包内文档预览:(预览前20页/共49页)

编号:6092699

类型:共享资源

大小:1.19MB

格式:ZIP

上传时间:2017-11-14

上传人:俊****计

认证信息

个人认证

束**(实名认证)

江苏

IP属地:江苏

40

积分

- 关 键 词:

-

长度

尺寸

测量

丈量

装置

设计

cad

图纸

以及

说明书

仿单

- 资源描述:

-

- 内容简介:

-

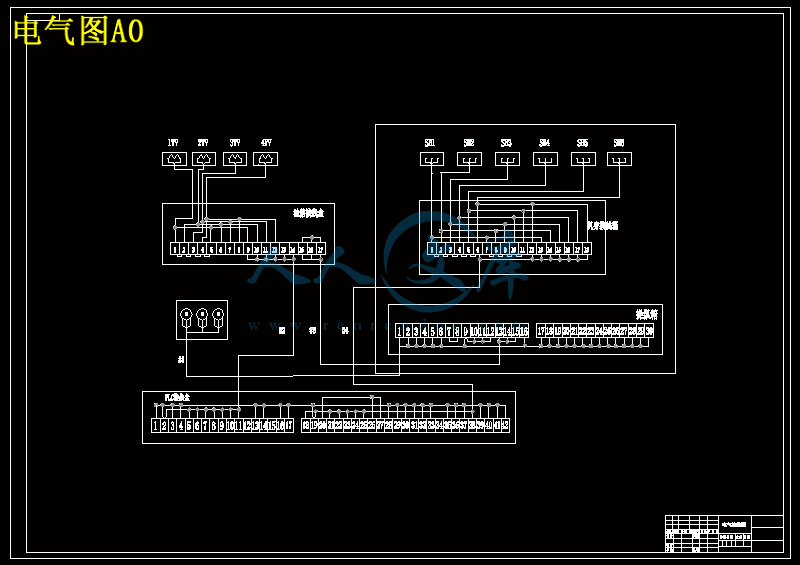

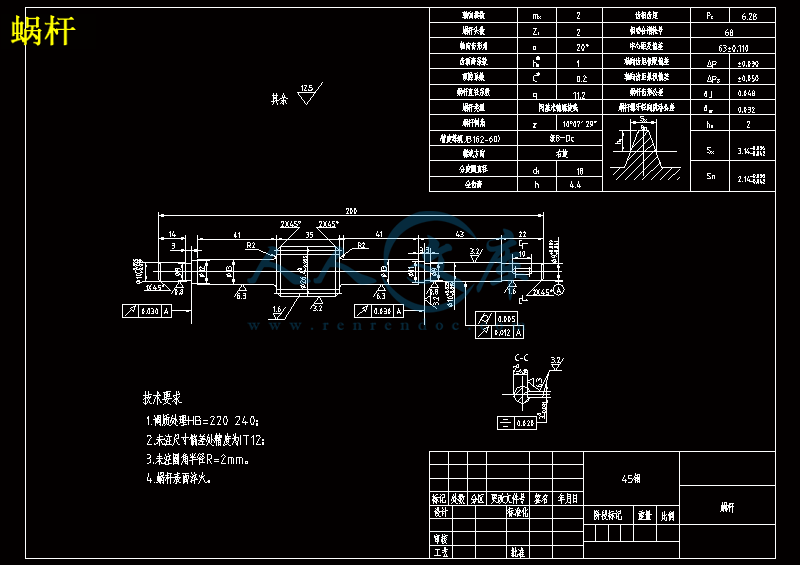

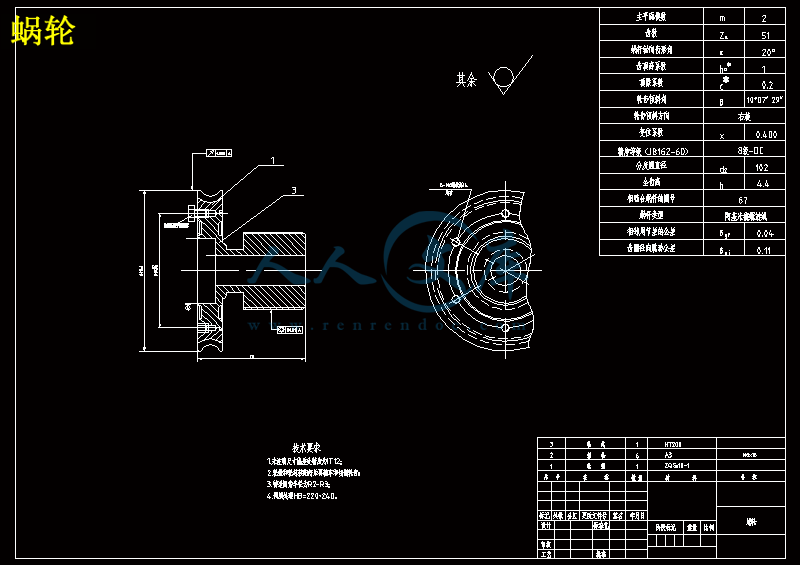

毕 业 设 计 ( 论 文 ) 任 务 书题目: 姓名 学院 专业 班级 学号 指导老师 职称 教研室主任 一、基本任务及要求:二、进度安排及完成时间: 年 毕 业 设 计 ( 论 文 ) 工 作 手 册题 目_学院_专业_班级_ 学号_学生_指导老师_填表须知一、本手册第 1 页为毕业设计(论文)过程工作记载,由学生和毕业设计(论文)指导老师填写。文科类毕业论文可从文献综述、开题报告、论文初稿、论文修改稿、论文终稿等方面分阶段记载毕业论文工作;理工科类毕业设计(论文)可从调研、文献综述、开题报告、设计或实验、设计报告或论文、设计报告或论文修改等方面分阶段记载毕业设计(论文)工作;艺术类毕业设计可从调研、开题报告、作品制作、设计报告撰写、设计报告修改等方面分阶段记载毕业设计工作。各类毕业设计(论文)可参照执行,也可由指导老师视具体情况进行记载。第 2 页是毕业设计(论文)评阅记载,分别由指导老师和评阅老师填写并签字;第 3 页是毕业设计(论文)答辩记载,由答辩小组填写,答辩小组组长签字;第 4 页为毕业设计(论文)成绩评定,由指导老师、审阅老师和答辩小组有关人员填写。二、整个毕业设计(论文)过程,指导老师要随时对学生进行抽查,并在手册的有关部分签字。答辩时学生必须提交本手册,作为答辩评分的重要依据。三、指导教师和学生要严格遵守湖南工程学院毕业设计(论文)工作条例的有关规定,按时、按质、按量完成毕业设计(论文) 。四、 “答辩所提问题”应记录下答辩过程中教师提出的问题与学生回答相应问题的情况;“答辩情况评议”是对学生提交答辩的材料、答辩讲述和回答问题情况给出综合意见。五、毕业设计(论文)成绩评定表中,指导老师评定成绩、评阅老师评定成绩、答辩小组评定成绩和总评成绩按百分成绩登记,学生毕业设计(论文)成绩按优、良、中、及格、不及格五档评定。等级确定根据总评成绩,按照90 为优,8089 为良,7079 为中,6069 为及格,59 为不及格的对应关系确定。六、本手册最后装入学生毕业设计(论文)资料袋存档。一 、 毕 业 设 计 ( 论 文 ) 工 作 记 载阶段日期 工作内容 是否完成 指导老师签字1二、毕业设计(论文)评阅意见1、指导老师意见:指导老师签字:年 月 日2、评阅老师意见:评阅老师签字:年 月 日2三、毕业设计(论文)答辩记载1、答辩时间: 年 月 日2、提交材料情况1)开题报告(含文献综述): 有 无 2)设计报告(论文)_页3)图纸 _张,光盘 张4)其它材料:3、答辩情况1)答辩所提问题:2)答辩情况评议:答辩组组长签字:年 月 日3四、毕业设计(论文)成绩评定类 别 成 绩 签 名指导老师评定成绩(40% )指导老师:年 月 日评阅老师评定成绩(20% )评阅老师:年 月 日答辩小组评定成绩(40% )答辩组组长:年 月 日总评成绩答辩组组长:年 月 日毕业设计(论文)答辩组根据学生提交的书面材料、指导老师意见、评阅老师意见和答辩情况,评定学生毕业设计(论文)成绩为:_。答辩组组长:年 月 日4湖南工程学院 届毕业设计(论文)报审表学院毕业设计题目指导教师 适用专业课题来源 设计周数辅助设计资料与条件设计内容简介教研室主任:年 月 日院长:年 月 日1毕业设计(论文)文件规范(理工类本科生适用)一、毕业设计文件的组成与装订毕业设计文件由以下三部分构成,三部分分别成册,装入文件资料袋。所有 资料均用A4 纸张。(一)毕业设计(论文)工作手册由学校统一印发,用于学生毕业设计工作过程记载,一律用碳素墨水或蓝墨水填写。(二)开题报告(含文献综述)撰写格式从教务处网页上载,严格按要求撰写,用 A4 纸打印,装订成册。(三)毕业设计说明书(论文)1毕业设计(论文)说明书的组成A封面B诚信声明C毕业设计 (论文) 任务书:采用学校规定的统一格式,填写内容统一用 5 号宋体或楷体,专业 教研室负责人签字后生效,装订于指定位置;D目录页 ;E标题摘要页 :中文标题 、中文摘要、中文关键词;英文标题、英文摘要、英文关键词;F正文;G参考文献; H致谢 ;I.附录工程图纸 、计算机编程程序(包括使用说明书)、光盘等。2装订要求(1)毕业设计说明书(论文)按以下顺序装订:封面(A )诚信声明(B )毕业设计 (论文)任务书 (C)目录页(D)标题、摘要页(E)正文(F)参考文献(G)致谢(H)附录(I) 。(2)毕业设计说明书(论文)要求印刷并装订。二、毕业设计(论文)说明书的撰写要求1目录页:按三级标题编写,要求层次清晰,且要与正文标题一致,主要包括摘要、正文主要层次标题、参考文献、附录等。2标题摘要页:包括中文标题、中文摘要、中文关键词 ;英文标题、英文摘要、英文关 键词。(1)标题:小二号黑体加粗,居中,可写 2 行。2(2)摘要:中文摘要字数应在 200 字左右,英文摘要与中文摘要内容要相对应。(小四宋体)(3)关键词:3 至 5 个(小四宋体)(4)所有英文与数字全部用 Times New Roman 字体 .3正文部分(1)毕业设计说明书(论文)要求使用统一的封面格式;计量单位以国际单位制(SI)为基础;注释用页末注,即把注文放在加注处一页的下端;公式、图表应按顺序编号,并与正文对应。(2)图纸尺寸按国家标准,图面整洁、布局合理、线 条粗细均匀、圆弧连接光滑、尺寸标注规范、文字注释用工程字 书写, 图表须按规定要求或工程要求绘制。除 专业有特殊要求以外,也可使用计算机画图 ,但 图纸各方面仍须符合 标准规范。(3)排版格式:用 A4 纸打印,正文用宋体小四号字,版面上空 2.2cm,下空 2.2cm,左空 2.5cm(包括装订线),右空 2.5cm。行距固定值 22。(4)内容层次与字体、字号的要求:第一层次(章)题序和标题用小二号黑体,题序和标题之间空两个字,不加标点;第二层次题序和标题用小三号黑体字,与上下文之间空一行(行距 12);题序和标题之间空 1 个字,不加标点(下同);第三层次题序和标题用四号黑体字;第四层次及以下题序和标题均用小四号黑体字。标题以外的文字均用小四号宋体,行距固定值 22。(5)正文要求符合科技论文格式,图表和公式要按章编号,公式应另起一行书写,并按章编号,正文文字(含图表)不少于 15000 字。4.小结与致谢对本人的毕业设计工作进行总结,扼要说明完成本设计的情况、收获、体会和不足,并对指导教师和协助完成设计的有关人员表示谢意。5.参考文献参照本专业中文核心期刊论文的参考文献的格式规范,列出本次设计的主要参考文献。科技书籍和专著:编著者.译者.书名M(文集用C).版本.出版地:出版者,出版年.页码科技论文:作者.篇名J.刊名,出版年,卷号(期号):页码作者.篇名.单位博(硕)论文,年6. 附录3说明书中直接引用参考文献的原文、公式、原理、方法等时,应在说明书的相关内容处注明。附录是与说明书直接相关的且有必要与说明书装订在一起的工程图纸、数据表格、计算程序等资料或清单;附录应当一一编写顺序号,并在说明书相关内容处注明。4附录:设计说明书(论文)书写样式1.目录范例目 录(居中、黑体、小二、加粗,行距固定值 22 磅)摘要(黑体小四,行距 22 磅,分散对齐) Abstract(Times New Roman,小四,加粗,行距 22 磅) 第一章 绪论(黑体,小四) 11.1 引言(小四,宋体,行距 22) 11.2 半固态合金流变性能研究现状 21.3 测试流变性能的常用方法 51.3.1 用同轴双筒式粘度计测试流变性能(小四,宋体) 51.3.2 薄片法测试流变性能 61.4 本文的研究目的和主要研究内容 8第二章 试验设备及试验方法 102.1 高温流变仪及其数据采集系统 102.2 参数测定 15结论 110致谢 111参考文献 11252.摘要范例半固态 ZA12 合金流变性能研究摘要:本文用自行研制的高温同轴双筒流变仪,研究了半固态 ZA12 合金的流变性能。对半固态 ZA12 合金的剪切应力与时间关系曲线和滞回环进行了测试和分析。结果表明半固态 ZA12 合金具有触变性,其触变性的大小与固相分数和剪切速率有关。在稳态和瞬态的不同条件下,半固态 ZA12 浆液表现出不同的流体特征。在稳态条件下,半固态 ZA12 合金的表观黏度随剪切速率的增加而下降,呈现出假塑性的流变特性;而在瞬态条件下,其表观黏度随剪切速率的增加而增大,呈现出胀流性的流变特性。最后,根据瞬态条件下的试验结果以及流变学理论,建立了能适应实际工况条件的 ZA12 合金的动态流变模型。关键词:半固态;ZA12 合金;触变性能;流变性能;流变模型6A STUDY ON THE RHEOLOGICAL BEHAVIOROF SEMI-SOLID ZA12 ALLOYAbstract :In this thesis, the rheological behavior of semi-solid ZA12 alloy was investigated using a specially designed high temperature Couette rheometer.The evolution of shear stress with time and the hysteresis loops of semi-solid ZA12 alloy were measured and analyzed. The results show that semi-solid ZA12 alloy possesses the thixotropic property, which varies with solid fraction and shear rate. In addition, the semi-solid ZA12 alloy slurry exhibits different rheological behaviors under steady state and transient state conditions. In case of steady state, the apparent viscosity of semi-solid ZA12 alloy decreases with the increase of shear rate, showing the pseudo-plastic rheological behavior. However, under the transient state condition, it presents the dilatant rheological behavior, i.e. the apparent viscosity increases as shear rate increases.Finally, based on the transient state experimental results and rheology theory, a dynamic rheological model of semi-solid ZA12 alloy was developed, which could be applicable to practical semi-solid processes.KEY WORDS: semi-solid; ZA12 alloy; thixotropic behavior; rheological behavior; rheological model73.正文范例第 3 章 硬件系统设计(黑体小二,居中,加粗)3.1 基本原理(黑体,小三,行距 12 磅)XXXXXXXXXXXXXXXXXX(小 4 宋体,行距 22 磅) 3.2 模拟量采集系统3.2.1 采样定理概述(黑体,4 号,行距 22 磅)XXXXXXXXXXXXXXXXXX(小 4 宋体,行距 22 磅) 3.2.2 模拟量预处理3.2.2.1 电流互感器的选择(小 4 黑体,行距 22 磅)XXXXXXXXXXXXXXXXXX(小 4 宋体,行距 22 磅)84.“图表”范例 取 样 孔 图 2.1 同轴双筒流变仪结构示意图原材料熔融精练 扒渣流变仪升温液态熔料转入流变仪坩锅中流变仪的悬锤定位测量双筒间金属液的高度调节温度至预定值并旋转坩锅调节转速测定 不同条件的 - 变化关系计算机数据采集与处理图 2.3 流变仪系统工作流程示意图90.0.51.01.52.02.510230450670 u=i-0(mv)M (nm)图 3.2 电压信号与扭矩间关系表 4.1 不同固相分数和切变速率条件下的 n 与 A切变速率 ( S-1)245 S-1 470S-1 470 S-1 700S-1固相分数 fsn A n A0.15 1.3 0.04 1.82 0.002360.21 1.31 0.08 1.82 0.00370.54 1.3 0.15 1.82 0.00450.65 1.29 0.28 1.82 0.00540.71 1.28 0.16 1.82 0.0072105.参考文献范例参考文献1 R Kopp, D Neudenberger, G Winning. Different Concepts of Thixoforging and Experiments for Rheological Data J. Journal of Materials Processing Technology, 2001, 111: 48-522 T J Chen, Y Hao, J Sun. Microstructural Evolution of Previously Deformed ZA27 Alloy during Partial Remelting J. Materials Science and Engineering A, 2002, 337:73-813 王楠部分凝固合金的显微组织和流变性D :博士学位论文南京:东南大学机械工程系,19884 林柏年铸造流变学 M哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,19911-35 R Kopp, et al. Thixoforging-basic Experiment and Optimized Tool DesignC. In: Proceedings of the Fifth International Conference on Semi-solid Processing of Alloys and Composites. Golden, CO, 1998. 165-1726 M Modigell, J Koke. Time-dependent Rheological Properties of Semi-solid Metal Alloys J. Mechanics of Time-dependent Materials. 1999, 3(1): 15-30 毕业设计(论文)开题报告题 目: 长度尺寸测量装置设计 学 院: 应用技术学院 专 业: 机械设计制造及其自动化 学生姓名: 陈志刚 学 号: 200513090205 指导老师: 谭季秋 2009 年 03 月 14 日开题报告填写要求1开题报告(含“文献综述” )作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期内完成,经指导教师签署意见及所在专业审查后生效。2开题报告内容必须用黑墨水笔工整书写或按此电子文档标准格式(可从教务处网页上下载)打印,禁止打印在其它纸上后剪贴,完成后应及时交给指导教师签署意见。3 “文献综述”应按论文的格式成文,并直接书写(或打印)在本开题报告第一栏目内,学生写文献综述的参考文献应不少于10 篇(不包括辞典、手册) ,其中至少应包括 1 篇外文资料;对于重要的参考文献应附原件复印件,作为附件装订在开题报告的最后。4统一用 A4 纸,并装订单独成册,随毕业设计(论文)说明书等资料装入文件袋中。 毕 业 设 计(论 文)开 题 报 告1文献综述:结合毕业设计(论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写 2500 字以上的文献综述,文后应列出所查阅的文献资料。1 机电一体化现代科学技术的不断发展,极大地推动了不同学科的交叉和渗透,导致了工程领域的技术革命与改造。在机械工程领域,由于微电子技术和计算机技术的发展及其向机械工业的渗透所形成的机电一体化使机械工业的技术改造,产品机构,功能与构成,生产方式及管理体系发生了巨大变化。使工业生产有“机械电气化”迈入“机电一体化”为特征的发展阶段。1.1 机电一体化的发展史20 世纪 60 年代以来,人们自觉不自觉地利用电子技术的初步成果,来完善机械产品的性能后,刺激了机械产品与电子技术的结合,再后来计算机技术,控制技术,通信技术的发展,为机电一体化的发展更进一步奠定了技术基础,大约到 20 世纪 80 年代末期世界范围内得到比较广泛的承认:机电一体化技术和产品得到了极大发展,各国均开始对机电一体化技术和产品给予很大的关注和支持,20 世纪 90 年代后期开始了机电一体化技术向智能化方向迈向的新阶段机电一体化进入深入发展时期。一方面,光学通信技术等进入了机电一体化,微细加工技术也在机电一体化中崭露头脚,出现了光机电一体化和微机电一体化等新分支,另一方面对机电一体化系统的建模设计,分析和集成方法,机电一体化的科学体系和发展趋势都进行深入研究。我国是从 20 世纪 80 年代初才开始在这方面研究和应用。许多大专院校,研究机构及一些大中形企业对这一技术的发展及应用做了大量的工作,取得了一定成果,但与欧美,日本等先进国家相比仍有相当大差距。机电一体化是集机械,电子,光学,控制,计算机,信息等多学科的交叉综合。它的发展和进步依赖并促进相关技术的发展和进步。机电一体化发展至今也成为一门有着自身体系的新型学科,随着科学技术的不断发展,还将被赋予新的内容。1.2 机电一体化的内容1)机电一体化技术是从系统工程观点出发,应用机械,电子等有关技术,使机械,电子有机结合,实现系统或产品整体最优的综合性技术。机电一体化技术主要包括技术原理和使用机电一体化产品(或系统)得以实现使用和发展的技术。机电一体化技术是一个技术群的总称。2)机电一体化系统(或产品)由若干具有特定功能的机械和电子要素组成的有机整体,具有满足人的使用功能,机电一体化系统(或产品)主要是指机械系统(或部件)与微电子系统(或部件)相互置换和有机结合,从而赋予新的功能和性能的新一代产品,有良好的人机协作关系。一个机电一体化的系统主要有机械装置,执行装置,动力源,传感器,计算机 5 个要素构成。3)机电一体化工程是机械工程和电子工程的综合集成,即给定机电一体化系统(或产品)“目的功能”与“规格”后,机电一体化技术人员利用机电一体化技术进行设计,制造的过程体系。机电一体化工程是系统工程在机电一体化系统(或产品)中的具体应用。4)机电一体化思想体现了“系统设计原理”和“综合集成技巧” 。系统工程,控制论和信息论是机电一体化技术的方法论。从某种意义上讲,机电一体化思想相当于“一体化”思想。它带来了诸如光电机一体化,机电液一体化,科工贸一体化,人机一体化等技术及其产品。1.3 机电一体化的优点机电一体化是指机构的主要功能,动力功能,信息处理功能和控制功能上引进电子技术,将机械装置与电子化设计及软件结合起来所构成的系统的总称,其涵盖“技术”和“产品”两个方面,是基于上述群体技术有机融合的一种综合技术,而不是机械技术,微电子技术以及其它新技术的简单组合,拼凑,这是机电一体化与机械+电气形成的机械电气化在概念上的根本区别,机械工程技术由纯机械发展到机械电气化,仍属传统机械,其主要功能依然是代替和放大的能力,但是发展到机电一体化后,其中的微电子装置除可取代某些机械部件的原有功能外,还能赋予许多新的功能,如自动检测,自动处理信息,自动显示记录,自动调节与控制,自动诊断与保护等,即机电一体化产品不仅是人的手与肢体的延伸,还是人的感官与头脑的延伸。机电一体化与机械电气化在功能上的本质区别是智能化,机电一体化产品的典型例子有,数控加工中心,机器人以及具有检测控制性能的数码相机等。总之,一个机电一体化的系统主要由机械装置,执行装置,动力源,传感器,计算机这五个要素构成。归纳如下:1)具有记忆,运筹,控制,信息处理等功能,从而达到产品的高性能,多功能和智能化;2)结构简化。使产品向着轻 薄 细 巧的方向迅速发展,易采用标准化,模块化的方法进行设计,制造;3)可以根据负荷及运行情况进行调整与控制,具有节能的特点;4)具有自动监视,诊断功能及其某些智能使安全可靠性大幅度提高。2 数控机床数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作并加工零件。数控机床的控制单元:数控机床的操作和监控全部在这个数控单元中完成,它是数控机床的大脑。2.1 与普通机床相比,数控机床有如下特点:加工精度高,具有稳定的加工质量;可进行多坐标的联动,能加工形状复杂的零件;加工零件改变时,一般只需要更改数控程序,可节省生产准备时间;机床本身的精度高、刚性大,可选择有利的加工用量,生产率高 (一般为普通机床的35 倍) ;机床自动化程度高,可以减轻劳动强度;对操作人员的素质要求较高,对维修人员的技术要求更高。2.2 数控机床一般由下列几个部分组成:主机,他是数控机床的主题,包括机床身、立柱、主轴、进给机构等机械部件。他是用于完成各种切削加工的机械部件。数控装置,是数控机床的核心,包括硬件(印刷电路板、CRT 显示器、键盒、纸带阅读机等)以及相应的软件,用于输入数字化的零件程序,并完成输入信息的存储、数据的变换、插补运算以及实现各种控制功能。驱动装置,他是数控机床执行机构的驱动部件,包括主轴驱动单元、进给单元、主轴电机及进给电机等。他在数控装置的控制下通过电气或电液伺服系统实现主轴和进给驱动。当几个进给联动时,可以完成定位、直线、平面曲线和空间曲线的加工。辅助装置,指数控机床的一些必要的配套部件,用以保证数控机床的运行,如冷却、排屑、润滑、照明、监测等。它包括液压和气动装置、排屑装置、交换工作台、数控转台和数控分度头,还包括刀具及监控检测装置等。编程及其他附属设备,可用来在机外进行零件的程序编制、存储等。自从 1952 年美国麻省理工学院研制出世界上第一台数控机床以来,数控机床在制造工业,特别是在汽车、航空航天、以及军事工业中被广泛地应用,数控技术无论在硬件和软件方面,都有飞速发展。3 伺 服 控 制 系 统3.1 概 述用 来 精 确 地 跟 随 或 复 现 某 个 过 程 的 反 馈 控 制 系 统 。 又 称 随 动 系 统 。 在 很 多 情 况 下 ,伺 服 系 统 专 指 被 控 制 量 ( 系 统 的 输 出 量 ) 是 机 械 位 移 或 位 移 速 度 、 加 速 度 的 反 馈 控 制系 统 , 其 作 用 是 使 输 出 的 机 械 位 移 ( 或 转 角 ) 准 确 地 跟 踪 输 入 的 位 移 ( 或 转 角 ) 。 伺服 系 统 的 结 构 组 成 和 其 他 形 式 的 反 馈 控 制 系 统 没 有 原 则 上 的 区 别 。伺 服 控 制 系 统 最 初 用 于 船 舶 的 自 动 驾 驶 、 火 炮 控 制 和 指 挥 仪 中 , 后 来 逐 渐 推 广 到很 多 领 域 , 特 别 是 自 动 车 床 、 天 线 位 置 控 制 、 导 弹 和 飞 船 的 制 导 等 。 采 用 伺 服 系 统 主要 是 为 了 达 到 下 面 几 个 目 的 : 以 小 功 率 指 令 信 号 去 控 制 大 功 率 负 载 。 火 炮 控 制 和 船舵 控 制 就 是 典 型 的 例 子 。 在 没 有 机 械 连 接 的 情 况 下 , 由 输 入 轴 控 制 位 于 远 处 的 输 出轴 , 实 现 远 距 同 步 传 动 。 使 输 出 机 械 位 移 精 确 地 跟 踪 电 信 号 , 如 记 录 和 指 示 仪 表 等 。衡 量 伺 服 控 制 系 统 性 能 的 主 要 指 标 有 频 带 宽 度 和 精 度 。 频 带 宽 度 简 称 带 宽 , 由系 统 频 率 响 应 特 性 来 规 定 , 反 映 伺 服 系 统 的 跟 踪 的 快 速 性 。 带 宽 越 大 , 快 速 性 越 好 。伺 服 系 统 的 带 宽 主 要 受 控 制 对 象 和 执 行 机 构 的 惯 性 的 限 制 。 惯 性 越 大 , 带 宽 越 窄 。 一般 伺 服 系 统 的 带 宽 小 于 15 赫 , 大 型 设 备 伺 服 系 统 的 带 宽 则 在 1 2 赫 以 下 。 自 20世 纪 70 年 代 以 来 , 由 于 发 展 了 力 矩 电 机 及 高 灵 敏 度 测 速 机 , 使 伺 服 系 统 实 现 了 直 接 驱动 , 革 除 或 减 小 了 齿 隙 和 弹 性 变 形 等 非 线 性 因 素 , 使 带 宽 达 到 50 赫 , 并 成 功 应 用 在远 程 导 弹 、 人 造 卫 星 、 精 密 指 挥 仪 等 场 所 。 伺 服 系 统 的 精 度 主 要 决 定 于 所 用 的 测 量 元件 的 精 度 。 因 此 , 在 伺 服 系 统 中 必 须 采 用 高 精 度 的 测 量 元 件 , 如 精 密 电 位 器 、 自 整 角机 和 旋 转 变 压 器 等 。 此 外 , 也 可 采 取 附 加 措 施 来 提 高 系 统 的 精 度 , 例 如 将 测 量 元 件( 如 自 整 角 机 ) 的 测 量 轴 通 过 减 速 器 与 转 轴 相 连 , 使 转 轴 的 转 角 得 到 放 大 , 来 提 高 相对 测 量 精 度 。 采 用 这 种 方 案 的 伺 服 系 统 称 为 精 测 粗 测 系 统 或 双 通 道 系 统 。 通 过 减 速 器与 转 轴 啮 合 的 测 角 线 路 称 精 读 数 通 道 , 直 接 取 自 转 轴 的 测 角 线 路 称 粗 读 数 通 道 。 伺 服 控 制 系 统 按 所 用 驱 动 元 件 的 类 型 可 分 为 机 电 伺 服 系 统 、 液 压 伺 服 系 统 和 气 动伺 服 系 统 。3.2 伺 服 控 制 系 统 的 结 构 组 成机 电 一 体 化 的 伺 服 控 制 系 统 的 结 构 ,类 型 繁 多 ,但 从 自 动 控 制 理 论 的 角 度 来 分 析 ,伺 服 控 制 系 统 一 般 包 括 控 制 器 ,被 控 对 象 ,执 行 环 节 ,检 测 环 节 ,比 较 环 节 等 五 部 分1) 比 较 环 节 ;比 较 环 节 是 将 输 入 的 指 令 信 号 与 系 统 的 反 馈 信 号 进 行 比 较 ,以 获 得 输 出 与 输 入 间的 偏 差 信 号 的 环 节 ,通 常 由 专 门 的 电 路 或 计 算 机 来 实 现 .2) 控 制 器 ;控 制 器 通 常 是 计 算 机 或 PID 控 制 电 路 ,其 主 要 任 务 是 对 比 较 元 件 输 出 的 偏 差 信 号进 行 变 换 处 理 ,以 控 制 执 行 元 件 按 要 求 动 作 .3) 执 行 环 节 ;执 行 环 节 的 作 用 是 按 控 制 信 号 的 要 求 ,将 输 入 的 各 种 形 式 的 能 量 转 化 成 机 械 能 ,驱动 被 控 对 象 工 作 .机 电 一 体 化 系 统 中 的 执 行 元 件 一 般 指 各 种 电 机 或 液 压 ,气 动 伺 服 机 构等 .4) 被 控 对 象 ;机 械 参 数 量 包 括 位 移 , 速 度 , 加 速 度 , 力 , 和 力 矩 为 被 控 对 象 。5) 检 测 环 节 ;检 测 环 节 是 指 能 够 对 输 出 进 行 测 量 并 转 换 成 比 较 环 节 所 需 要 的 量 纲 的 装 置 ,一 般包 括 传 感 器 和 转 换 电 路 . 3.3 伺 服 控 制 系 统 的 分伺 服 系 统 的 分 类 方 法 很 多 ,常 见 的 分 类 方 法 有 以 下 三 种 .1)按 被 控 量 参 数 特 性 分 类 .2)按 驱 动 元 件 的 类 型 分 类 .3)按 控 制 原 理 分 类 . 参考文献 1 石美峰. 机电一体化技术的发展与思考J. 山西焦煤科技, 2007,(03) .2 李军. 机电一体化的发展及趋势J. 科技信息( 科学教研), 2007,(15) . 3 杨荣. 我国机电一体化发展趋势研究J. 科技咨询导报, 2007,(05) . 4 唐伟利. 机电一体化技术及其应用J. 安徽电子信息职业技术学院学报, 2007,(02) . 5 王铁. 机电一体化技术及其应用研究J. 科技信息, 2007,(07) . 6 杨春光. 我国机电一体化技术的现状和发展趋势J. 科技促进发展, 2007,(03) . 7 徐科力. 浅谈机电一体化技术的应用和发展趋势J. 中国高新技术企业, 2007,(03) . 8 李卫民. 谈谈机电一体化技术J. 职业, 2007,(02) . 9 田永成,刘广昱 . 论机电一体化的发展及现状J. 科技信息(科学教研), 2007,(17) . 10 黄静,齐建林 ,毕延刚,王秀岭. 机电一体化技术的发展趋势J. 煤矿现代化, 2007,(01)11 孙亦诠. 机电一体化促进了微特电机的发展J. 电工电能新技术, 1988,(01)12 成宇. 数控机床的创新J. 百科知识, 2006,(23) 13 董怡. 论当前数控机床的发展趋向J. 机械设计, 1995,(08) 14 张国勇. 重视数控机床的有效使用J. 大众标准化, 2001,(03) 15 胡亚波, 吴玉文. 我国数控机床的状况与发展J. 机床与液压, 2004,(07) 16 杨绍奎. 数控机床进口、使用与管理中存在的问题J. 制造技术与机床, 1996,(11) 17 乌国卿. 数控机床的故障诊断和维修J. 机电一体化, 1996,(03) 18 陈光明, 吴洪彬. 如何科学使用数控机床J. 机床与液压, 2000,(06) 19 王金平. 影响数控机床有效使用的因素与对策(续)J. 设备管理与维修, 2000,(12) 毕 业 设 计(论 文)开 题 报 告开题报告:一、课题的目的与意义;二、课题发展现状和前景展望;三、课题主要内容和要求;四、研究方法、步骤和措施开 题 报 告一、课题的目的与意义二、课题发展现状和前景展望机电一体化的概念机电一体化是指在机构的主功能、动力功能、信息处理功能和控制功能上引进电子技术,将机械装置与电子化设计及软件结合起来所构成的系统的总和。它涵盖了“技术 ”“产品” 两个方面。只是机电一体化技术是基于机械技术、微电子技术、自动控制技术、计算机技术、信息技术、传感测控技术、电子电力技术、接口技术、信息变换技术等有机融合的一种综合技术,而不是机械技术、微电子技术以及其它新技术的简单组合、拼凑,这是机电一体化与机械、电气形成的机械电气化在概念上的根本区别。三、课题主要内容和要求1、主要内容: 1)总体方案设计:明确设计任务,确定总体结构方案。画出系统框图。2)伺服系统设计:驱动电路设计计算,电机选择。3)机械传动部分设计:绘制总装图。零件校核计算及主要零件图。4)控制系统硬件设计:硬件电路原理图(带数显) 。5)控制系统软件设计:主要软件设计。机电传动系统可靠性分析。6)编写设计说明书。 2、要求:简易测量装置是计算机数控(CNC)机床系统的配套设备。主要用于测量零件的外长度尺寸和内长度尺寸。1)测量范围0100mm。 2)测量误差不大于0.01mm。3)测量装置带数字显示。毕 业 设 计(论 文)开 题 报 告指导教师意见:1对“文献综述”的评语:2对本课题的深度、广度及工作量的意见和对设计(论文)结果的预测:指导教师: 年 月 日所在专业审查意见:负责人: 年 月 日1.2 测量系统的组成一个测量系统通常包括被测量对象、传感器、测量电路、信息处理及显示电路等几部分: 图 1.1 测量系统的组成第 2 章 系 统 总 体 方 案 设 计本装置是与计算机数控(CNC)机床系统配套的设备,它由三大部分组成:机械传动装置、硬件控制系统和软件系统。它既可以独立工作,又可以加入CNC系统,在CNC系统协调控制下完成等待、测量、显示测量结果等功能,实现自动加工和自动检测一体化。测量系统基本组成如图2.1。图 2.1 测量系统组成图2.3 总体控制框图的设计总体布置必须要有全局观点,不仅要考虑机械本身的内部因素,还要考虑人机关系、环境条件等各种外部因素,按照简单、合理、经济的原则妥善地确定机械中的各零部件之间的相互位置和运动关系。一般总是先布置执行系统,然后再布置传动系统、操纵系统及支承形式等,通常都是从粗到细,从简到烦,被测量对象 传感器 测量电路 显示器驱 动电 路控 制单 元步 进电 机测 量装 置需要多次反复能确定。 4装置的测量原理为:当零件加工完成后,由机械手将零件送到尺寸测量装置上,按下键盘上的尺寸测量键,步进电动机即被启动。通过丝杠螺母机构带动活动刀口移动,当零件被测量刀口夹紧而夹紧力超过压缩弹簧产生的轴向力时,摩擦离合器的摩擦面产生滑动,此时丝杠停止转动,光电传感器不再向 CPU发送脉冲,步进电机停止转动,把记录数据送到 CPU 经处理后,通过显示电路显示所测量的零件尺寸。测量装置控制框图如图 2.2 所示。2.2 测量装置控制框图第 3 章 机械部分设计在测量过程中,当零件与测量刀口相接触而被刀口夹紧后,丝杠应停止转动,所以电机与丝杠之间应采用摩擦离合器。摩擦离合器的从动圆锥盘,在压缩弹簧作用下压紧摩擦离合器的主动圆锥盘,摩擦力矩使丝杠和电机一起转动。当测量刀口夹紧零件后,摩擦离合器的摩擦面产生滑动,丝杠停转。预选丝杠螺距为 2,要求测量精度为 0.02,所以光电编码盘应大于100 脉冲/圈。光电编码盘装在丝杠上,随丝杠一起转动。丝杠停止转动后,光电传感器发送信号给 CPU,控制系统使电机停转。由以上几点可以确定出零件尺寸测量装置的结构示意图,如图 3.2 所示。 图 32 测量装置结构示意图3.2 主要零件的设计第 4 章 驱动系统设计丝杠内尺寸固定刀口螺母外尺寸活动刀口外尺寸固定刀口内尺寸活动刀口离合器光电编码盘步进电机弹簧1 2 3 4ABCD4321DCBAEA/VP 31X1 19X2 18RESET 9RD 17WR 16INT0 12INT113T0 14T115P10 1P11 2P12 3P13 4P14 5P15 6P16 7P17 8P0039 P0138P0237 P0336P0435 P0534P0633 P0732P2021 P2122P2223 P232

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号