基于三维的柴油机气缸盖组合钻床总体及左主轴箱设计

33页 12000字数+论文说明书+任务书+开题报告+生产率计算卡+11张CAD图纸【详情如下】

PROE三维图.rar

任务书.doc

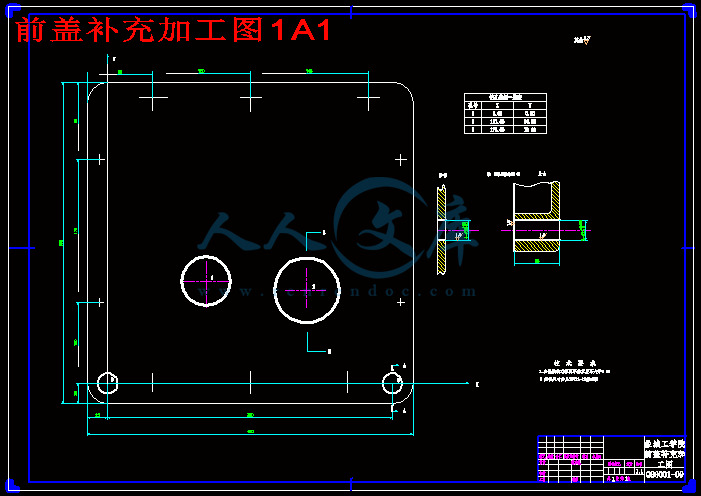

前盖补充加工图1A1.dwg

加工示意图.dwg

右主轴箱补充加工图.dwg

基于三维的柴油机气缸盖组合钻床总体及左主轴箱设计开题报告.doc

基于三维的柴油机气缸盖组合钻床总体及左主轴箱设计论文.doc

工厂实习.doc

总装图.dwg

机床联系尺寸图.dwg

毕业设计选题申报表.doc

汽缸盖三面钻孔工序图.dwg

生产率计算卡.doc

轴1.dwg

轴2.dwg

齿轮1.dwg

齿轮2.dwg

齿轮3.dwg

1前言

对于多功能组合机床,工业领域内有很多称呼来形容它,如 “多任务处理装置”、“多功能机床”、“多程序生产系统”等,它确实可称为加工领域的新星,可降低成本,简化配置,并一直保持在美国本土生产。过去只有使用多机操作才能完成的任务,现在可以集中到一台机床上加工完成。

由于市场需求的不断变化,产品的生命周期在不断缩短,今天的市场更加强烈需求多任务处理装置概念。在整个生产环境中推行精益管理时,没有比把零件加工集中到一台机器上完成更精一些传统的制造业厂商认为多功能组合机床过于复杂,很难找到合适的操作人员也就不足为奇了。在一些劳动力市场,要找到能够对多轴组合机床加工中心进行手工编程的人是不太可能的事。但资料显示,解决方案可有两个,一个是现代多功能组合机床的直觉式技术,另一个是针对金属加工基本原理及在生产车间现场有关新机床使用中难题创新解决方面的培训。

本次设计的课题是基于三维的柴油机气缸体三面钻削组合机床总体及左主轴箱设计,该课题来源于盐城市江动集团。

本设计主要针对ZH1105气缸盖钻排气道面上2×M10—7H螺纹底孔至φ8.376,深19mm,Ra6.3,各孔位置度公差为φ0.20mm;钻井气道上4×M10-7H螺纹底孔至φ8.376,深19mm,Ra 6.3,各孔位置度公差为φ0.30mm;钻G3/8"放置螺塞底孔至φ15.2mm通孔,以上倒角均C1,Ra 12.5。前面,后面,左面三个面上7个孔同时加工、生产率低、位置精度误差大的问题而设计的,从而保证孔的位置精度、提高生产效率,降低工人劳动强度。由于柴油机机体需大批量生产,为了提高加工精度,降低成本,有必要设计一种组合机床来满足柴油机机体前后左三面同时钻孔的需要。本次设计分总体设计、夹具设计、左轴箱设计、右轴箱设计及后主轴箱设计四部分。我主要负责左主轴箱部分的设计,总体设计由我和另外三位同学共同完成。

在总体设计中,首先是被加工零件的工艺分析,然后是总体方案的论证,在比较了许多方案之后,结合本道工序加工的特点最终选择卧式双面的机床配置型式。再结合本道工序的特点选择刀具。根据选择的切削用量,计算刀具的切削力、切削扭矩、切削功率等,再确定刀具的大小和型式。在确定这些设计计算后,然后是绘制组合机床的“三图一卡”—被加工零件工序图、加工示意图、机床总图和生产率计算卡。在第3章中,主要介绍了左主轴箱的设计。左主轴箱的设计是组合机床设计中的一个重要的组成部分。左主轴箱设计时,首先确定绘制左主轴箱设计原始依据图,接着对主轴结构型式选择和动力的计算,然后对主轴箱传动系统进行设计与计算,在对左主轴箱中的传动轴直径和传动轴在箱体中的位置进行计算,最后对轴和齿轮的强度进行校核,绘制出主轴箱中传动轴坐标检查图并画出三维图形。

2 总体设计

2.1 总体方案论证

2.1.1 加工对象工艺性的分析

A.本机床被加工零件特点

该加工零件为ZH1105柴油机气缸盖。材料HT250,其硬度为HB190—240,重量36.5Kg,在本工序之前各主要表面、主要孔已加工完毕。

B.本机床被加工零件的加工工序及加工精度

本道工序:钻右面、左面、后面的孔,由本设备“ZH1105气缸盖三面钻组合机床”完成,因此,本设备的主要功能是完成柴油机气缸盖右面、左面、后面三个面上7个孔的加工。具体加工内容及加工精度是:

a. 钻后面上2个孔钻:钻2×M10—7H螺纹底孔至φ8.376,深19mm,Ra6.3,各孔位置度公差为φ0.20mm。

b.钻右面上4个孔:4×M10-7H螺纹底孔至φ8.376,深19mm,Ra 6.3,各孔位置度公差为φ0.30mm。

c.钻左面上1个孔: 钻G3/8"放置螺塞底孔至φ15.2mm通孔,Ra 6.3。

以上倒角均C1,Ra 12.5。

2.1.2 机床配置型式的选择

根据选定的工艺方案确定机床的配置型式,并定出影响机床总体布局和技术性能的主要部件的结构方案。既要考虑能实现工艺方案,以确保零件的精度、技术要求及生产率,又要考虑机床操作方便可靠,易于维修,且润滑、冷却、排屑情况良好。对同一个零件的加工,可能会有各种不同的工艺方案和机床配置方案,在最后决定采取哪种方案时,绝不能草率,要全面地看问题,综合分析各方面的情况,进行多种方案的对比,从中选择最佳方案。

各种形式的单工位组合机床,具有固定式夹具,通常可安装一个工件,特别适用于大、中型箱体类零件的加工。根据配置动力部件的型式和数量,这种机床可分为单面、多面复合式。利用多轴箱同时从几个方面对工件进行加工。但其机动时间不能与辅助时间重合,因而生产率比多工位机床低。

机床的配置型式主要有卧式和立式两种。卧式组合机床床身由滑座、侧底座及中间底座组合而成。其优点是加工和装配工艺性好,无漏油现象;同时,安装、调试与运输也都比较方便;而且,机床重心较低,有利于减小振动。其缺点是削弱了床身的刚性,占地面积大。立式组合机床床身由滑座、立柱及立柱底座组成。其优点是占地面积小,自由度大,操作方便。其缺点是机床重心高,振动大。

在认真分析了被加工零件的结构特点及所选择的加工工艺方案,又由组合机床的特点及适应性,确定设计的组合机床的配置型式为单工位卧式三面钻组合机床。

2.1.3 定位基准的选择

被加工零件为ZH1105柴油机气缸盖属箱体类零件,本工序加工为三面同时钻螺纹底孔,加工工序集中、精度要求高。由于箱体零件的定位方案一般有两种,“一面两孔”和“三平面”定位方法。

A. “一面双孔”的定位方法 它的特点是:

a.可以简便地消除工件的六个自由度,使工件获得稳定可靠定位。

b.有同时加工零件五个表面的可能,既能高度集中工序,又有利于提高各

面上孔的位置精度。

c.“一面双孔”可作为零件从粗加工到精加工全部工序的定位基准,使零件整个工艺过程基准统一,从而减少由基准转换带来的累积误差,有利于保证零件的加工精度。同时,使机床各个工序(工位)的许多部件实现通用化,有利于缩短设计、制造周期,降低成本。

d.易于实现自动化定位、夹紧,并有利于防止切削落于定位基面上。

B.“三平面”定位方法 它的特点是:

a.可以简便地消除工件的六个自由度,使工件获得稳定可靠定位。

b.有同时加工零件两个表面的可能,能高度集中工序。

一般情况下,“一面双孔”是最常用的定位方案,即零件在机床上放置的底面及底面上的两个孔作为定位基准,通过一个平面和两个定位销限制其六个自由度。由于柴油机气缸盖底面有两个孔,再通过底面这个平面就可限制气缸盖六个自由度。初步拟定“一面双孔”定位方法。

2.2 确定切削用量及选择刀具

2.2.1 选择切削用量,计算切削力、切削扭矩及切削功率

对于7个被加工孔,采用查表法选择切削用量,从文献[1]P.130表6-11中选取。由于钻孔的切削用量还与钻孔深度有关,随孔深的增加而逐渐递减,其递减值按文献[1]P.131表6-12选取。降低进给量的目的是为了减小轴向切削力,以避免钻头折段。钻孔深度较大时,由于冷却排屑条件都较差,是刀具寿命有所降低。降低切削速度主要是为了提高刀具寿命,并使加工较深孔时钻头的寿命与加工其他浅孔时钻头的寿命比较接近。

切削用量选择是否合理,对组合机床的加工精度、生产率、刀具耐用度、机床的布局形式及正常工作均有很大影响。组合机床多轴箱上所以的刀具共用一个进给系统,通常为标准动力滑台。查文献[1]得硬度HB190-240时,高速钢钻头的切削用量如表2-1:

4 结论

气缸盖组合钻床主要是针对加工气缸盖上7个孔及保证相应的位置精度而设计的。机床的主要创新在于通过左右后三个动力头驱动三个主轴箱,对零件三个端面的7个孔进行加工,刀具装夹,工序比较集中。充分保证了被加工零件的加工精度,而且大大提高了生产效率、降低了生产成本和工人的劳动强度。在设计本组合钻床时,遵循机械设计中标准化、通用化、系列化原则,该方案设计不仅降低了工人的劳动强度,而且缩短了辅助时间,提高了生产率。

由于本人第一次尝试设计组合机床,在设计中还存在着很多不足之处。对于我本次的设计成果,希望各位老师给予批评、指正。

参 考 文 献

[1] 谢家瀛. 组合机床设计简明手册[M]. 北京: 机械工业出版社,1994.

[2] 周建方. 材料力学[M]. 北京: 机械工业出版社, 2002.

[3] 徐锦康. 机械设计[M]. 北京: 机械工业出版社, 2001.

[4] 陈秀宁,施高义. 机械设计课程设计[M]. 浙江: 浙江大学出版社,2002.

[5] 沈世德. 机械原理[M]. 北京: 机械工业出版社, 2001.

[6] 吉卫喜.机械制造技术[M].北京:机械工业出版社,2001.

[7] 黄鹤汀.机械制造装备[M]. 北京:机械工业出版社,2001.

[8] 大连组合机床研究所.组合机床设计[M].北京:机械工业出版社,1975.

[9] 大连组合机床研究所.组合机床设计参考图册[M].北京:机械工业出版社,1975.

[10] 沈阳工业大学.组合机床设计[M].上海:上海科学技术出版社,1985.

[11] 朱宝库.机械设计[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1994.

[12] 戴曙.金属切削机床[M].北京: 机械工业出版社,1994.

[13] 王先逵.机械制造工艺学[M]. 北京: 机械工业出版社,1995.

[14] 机械设计手册编写组.机械设计手册[M]. 北京: 机械工业出版社,1986.

[15] 王恺.机械制图[M].北京:中国标准出版社,1985.

[16] 杨列群.形状和位置公差位置度公差[M].北京: 中国标准出版社,1992.

[17] 《航空工艺装备设计手册》编写组.刀具设计[M].北京:国防工业出社,1979.

[18] 陈秀宁,施高义. 机械设计课程设计[M]. 浙江: 浙江大学出版社,2002.

[19] 甘永力.几何量公差与测量[M].上海:上海科学技术出版社,2001.

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号