数控铣床Z轴进给系统结构设计

38页 14000字数+论文说明书+开题报告+外文翻译+12张CAD图纸【详情如下】

丝杠零件图.dwg

外文翻译--金刚石刀具磨损的评价 中文版.pdf

外文翻译--金刚石刀具磨损的评价 英文版.pdf

大带轮挡圈.dwg

大带轮零件图.dwg

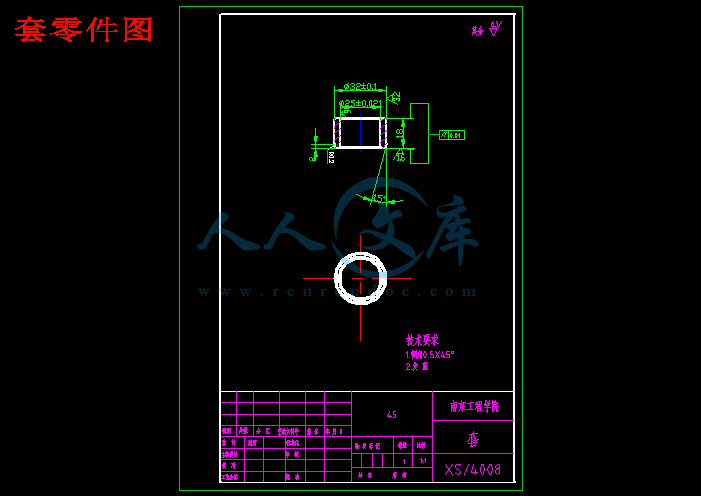

套.dwg

套零件图.dwg

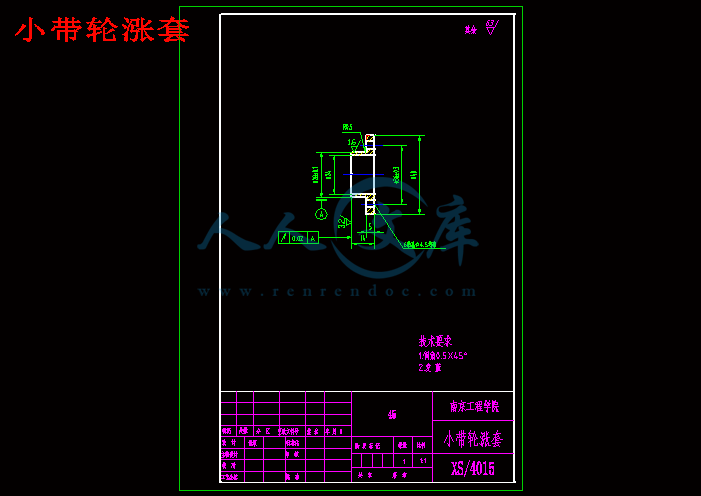

小带轮涨套.dwg

小带轮零件图.dwg

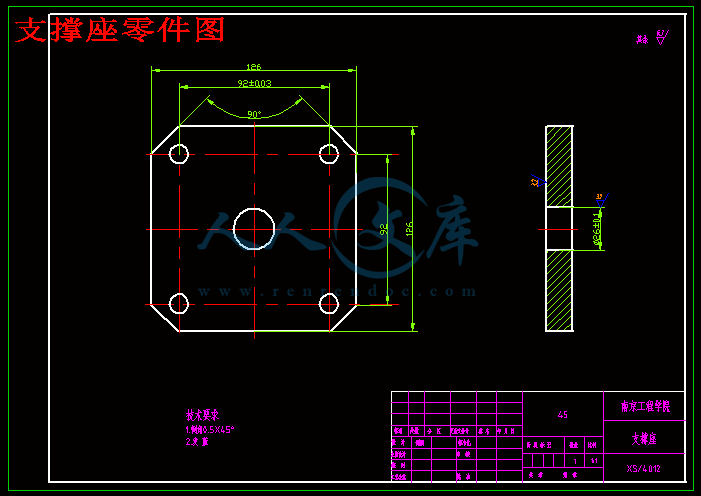

支撑座零件图.dwg

支撑柱零件图.dwg

数控铣床Z轴进给系统结构CAD装配图.dwg

数控铣床Z轴进给系统结构设计开题报告.doc

数控铣床Z轴进给系统结构设计论文.doc

端盖零件图.dwg

轴承座.dwg

摘要:

数字控制机床就是人们常说的数控机床,是一种由计算机程序来进行控制系统从而实现自动化加工的机床。数控机床是一种典型的机电一体化产品,是一种高效能、柔性的的自动化机床,它能够较为容易地解决哪些精密、复杂、多品种、小批量的零件的加工问题。

本次毕业设计的意义在于通过类比的方式进行了对数控铣床Z轴进给系统结构的设计,研究其Z轴向的惯量匹配,转矩匹配以及滚珠丝杠预拉伸量的相关计算,进而提高数控铣床的整体性能、加工精度等,以达到提升工厂自动化效率,为其创造更大价值以及提高自身能力的目的。

关键词:数控铣床;Z轴;进给系统;滚珠丝杠

Title CNC milling machine spindle feed system architecture design

Abstract:

Digital control machine tool CNC machine tools is often said, is a program performed by a computer control system to achieve automatic processing machine. CNC machine tools is a typical mechatronics products, is a high-performance, flexible automation tools, it can be more easily solved what sophisticated, complex, multi-species, small batch processing problem parts.

This graduation project meaning that by analogy was designed for CNC milling Z-axis feed system architecture, study Z-axis inertia matching, matching torque and associated pre-calculate the amount of stretch of the ball screw, and then CNC milling machine to improve overall performance, precision machining, factory automation to enhance efficiency in order to achieve, for the creation of greater value and improve their ability purposes.

Key words: CNC milling machine; Z axis; feed system; ball screw

目 录

前言 1

第一章 绪论 2

1.1数控铣床概述 2

1.2机床的国内外发展现状 2

1.3数控机床的发展及存在问题 4

1.3.1数控机床的发展 4

1.3.2数控机床的存在问题 4

1.4 数控铣床的应用分类及特点 5

1.4.1 数控铣床的分类: 5

1.4.2 数控铣床的应用 5

1.4.3 数控铣床的主要功能及特点 6

第二章 进给系统机械结构的设计 7

2.1设计要求 7

2.2数控铣床对于进给系统设计的基本要求 7

2.3数控铣床的进给传动机构的选择 8

2.3.1 滚珠丝杠螺母副 8

2.3.2静压丝杠螺母副 8

2.3.3静压蜗杆蜗条副和齿轮齿条副 9

2.3.4由带自锁的电动机直接驱动 9

第三章 传动部件的设计与计算 10

3.1 Z轴的工作载荷分析 10

3.2 Z轴的工作载荷计算 10

3.3滚珠丝杠螺母副的计算及其选型 10

3.4滚珠丝杠螺母副的支撑选择 14

3.5滚珠丝杠螺母副的间隙消除与预紧 16

第四章 主要部件的设计计算 17

4.1轴承的选择及校核 17

4.2电机的选择与计算 19

4.3惯量匹配的计算 20

4.4转矩匹配的计算 21

4.4导轨的选择 22

4.4.1导轨的选择 22

4.4.2导轨的间隙调整 24

第五章 技术经济分析 25

5.1技术经济分析的目的与意义 25

5.2成本材料分析 25

5.2.1 非标准件 25

5.2.2标准件 26

5.3课题技术经济成本计算依据 27

5.3.1成本计算依据 27

5.4课题技术经济成本计算 28

第六章 总结 30

致 谢 31

参考文献 33

前言

制造业是经济建设与发展的基础,一个国家制造业的发展水平决定了该国的经济水平,生活水准,科技发展等等。因此,一个国家发达与否,其国内的制造业的发展水平是重中之重,首要之首。

自从工业革命之后,世纪工业格局发生了重大改变,使之生产能力得到了巨大提升,往后几十年里科学技术得到了飞速发展。现今的机械制造产品无论是性能还是其质量都是当初不可想象的,新旧产品之间的更新换代也是日新月异。如今的机床早已完成了从最初的实际加工需求到后来的追求其在生产加工时拥有较高的加工精度和生产率的过程,而为了大大提高机床生产时的加工精度以及生产率,世界上第一台数控机床于1952年在美国诞生了。为了进一步解决那些形状十分复杂且生产批量又不大的特殊零件的实际加工问题;也为了不断的提升其加工的精度,提高其加工后零件的质量以及其生产的能力,不断研发新型的数控机床都是必要的。但是因为在实际研发设计过程中有着种种的条件制约,像:研究经费、技术支持等等的问题。所以从总体上来说,其数控机床的整体技术是很难在短时间内得到大步度的提升。

因此,本论文只对数控机床的Z轴进给系统的结构做出了设计,因为该部件的性能对于整台数控机床来说尤为重要,其进给系统的优劣将直接影响到零件加工完成后的质量和生产加工时的效率,是评价一台机床的整体性能和其技术经济指标的重要因素。其中包括了数控机床对进给系统的基本要求,数控铣床的进给传动机构的选择,Z轴的工作载荷的分析与计算,滚珠丝杆螺母副的计算与选型,轴承的计算与选择,电机的计算与选用,负载转动惯量的计算,负载力的计算,导轨的计算与选型以及技术经济分析等等。

第一章 绪论

1.1数控铣床概述

面对如今多样化的加工环境以及复杂化的加工零件,其传统数控铣床已经逐渐无法满足其加工需求,于是为了应对这种问题,人们在传统数控铣床的基础之上加以改进发展,最终研究出了加工中心,但是说到底也离不开数控机床的影子。由于数控铣床在实际加工过程中所需要用到的工艺过程最是复杂,因此,在人们研发新型的数控机床的时候其铣床的基本功能的突破一直是研究的重点以及研究的基础。

铣床可以应用于多种加工环境,可以用于加工各种面、沟槽、多齿零件上齿槽、螺旋形表面及各种曲面。不仅如此,在加工回转体零件的表面和内孔的时候也可以用铣床来完成加工,甚至在一些零件需要切断的时候也能用铣床来完成。

随着时代的不断前行,由计算机技术所衍生出来的数控技术也得到了越来越多的普及式应用,而由于数控铣床可以说就是一种装备了数控系统的铣床,所以导致数控铣床也变得越来越普遍了。在数控行业中人们通常将数控铣床分为卧式数控铣床和立式数控铣床两种。而其他没包含在这两类里的数控铣床都是指那种规格比较小的升降台数控铣床,判断其规格大小的标准则是看其工作台的宽度大小,如果其宽度没有超过400mm,就可判定为规格较小;而如果数控铣床的工作台的宽度超过了500mm,则可判定其规格较大,而这种数控铣床所能实现的功能就已经向加工中心靠拢了,继而改进成了柔性制造单元。在大多数的时候,数控铣床的坐标轴一共有三个,分别是X、Y、Z三个坐标轴,并且可以实现两坐标轴之间的联动功能。这样的数控铣床只可以加工出平面零件或者零件上的曲线,而如果需要其去加工像叶片、旋转槽那样的有立体曲面的特殊零件的话,就需要加进一个回转的A坐标或C坐标,使三坐标数控铣床变为四坐标数控铣床。

第六章 总结

本次毕业设计课题为数控铣床Z轴进给系统结构设计,一开始我对于这个课题只有一个模糊的概念,之后通过对数控铣床各部件结构及其功能的了解,对Z轴进给系统进行了一系列的设计和分析,并在老师的指导下完成了设计任务。而且用CAD绘图软件绘制出了1.张0号总装配图以及若干零件图,总共2.5张的0号图纸。

本次毕业设计一共用时3个月,在这3个月里我通过查找大量的资料文献,了解到了数控机床在当下国内外的发展形势以及各自的先进技术。之后的各项设计计算,更是使我将这大学四年里所学习的的理论知识做了十分全面的温习与实践。本次所设计出来的Z轴进给机构是由西门子伺服电机来驱动的,再经由同步齿形带传动,之后驱动滚珠丝杆转动,从而实现了数控铣床的Z轴进给运动。在设计计算的时候,我通过对其进给系统进行惯量匹配和转矩匹配,起到了提高其数控铣床的整体性能;对滚珠丝杆的预拉伸量的计算,消除了轴向间隙,以求能够达到更高的精度;最后的技术经济分析则让我对各零部件的价值以及其各自的热处理方式有了更为直观的感受。这些实际计算及分析与我过去在书本上所学到的理论知识相结合,对其进给系统结构中所用到的各部件的型号尺寸做了全面的数据分析和强度校核,最终满足了任务书中的各项要求。

致 谢

首先十分的感谢在我大学的最后一段学习时间里给予了我非常详尽并且耐心的指导。从一开始设计的定题,到收集各种相关文献资料,到设计计算各部件的型号尺寸,到绘制装配图零件图,到撰写论文,两位老师都给予了我悉心的指导和必要的帮助。为了指导我们的毕业设计,两位老师放弃了自己的休息时间,每天从早上8点钟开始一直到下午4点多钟,这期间8个小时左右的时间让我们能够在我们遇到设计困难的时候随时向他们请教询问,并能在回答我们的问题时十分的耐心讲解教导。而且由于我们用来做毕业设计的教室和两位老师的办公室并不在同一教学楼里,所以在这大夏天或者一些下雨天里当我们有问题时还有入两位老师在大太阳下或者冒雨过来我们教室,这种无私奉献的敬业精神令人钦佩,在此我向他们表示我诚挚的感激之情。

通过这3个月的不断努力,我终于完成了我的毕业设计,这份毕业设计所包含的绝不止我一个人的心血,虽然这个课题是由我设计出来的,但是在设计之初到完善设计的这个过程还有许多其他人的帮助在里面,比如两位指导老师,是他们解答了我在设计上所遇到的疑难;又比如和我在同一组的其他同学们,是他们将他们搜集到的资料书籍和我分享,让我了解到了设计时所需要用到的一些相关标准和公式。在大学这四年里,我在学习上和思想上都受益非浅,这除去我自身的努力之外,还和各位老师、同学和朋友平日里的关心、支持和鼓励是分不开的。虽然如今我四年的大学生活即将结束了,但是在这四年里发生的点点滴滴,无论是收获还是付出,所有的一切我都将一直记忆犹新。

在本次毕业设计完成的过程中,我的两位指导老师倾注了大量的时间和心血,从开题报告、外文翻译、尺寸计算、型号设计、装配图草图、零件图草图、论文大纲、论文草稿、论文定稿,一遍又一遍地指出其中存在的一些具体问题,严格把关,循循善诱,在此我表示衷心感谢。这次的毕业设计虽然让我看到了我的许多不足之处,比如:在一开始设计时对于惯量匹配的计算公式以及对绘图时所需用到的一些绘图标准等这些我都并不太清楚;但是通过这次的毕业设计我也了解到了许多我原先所并不知道的东西,比如:数控型机床的相关发展历史,铣床在现今世界上的最新发展方向以及发展形势,各种不同得数控型机床的优缺点还有国家对于机械行业的各种相关政策等等。这些信息或许对于刚进大学校园的我来说并不重要,但是在将要离开这个校园,即将步入社会,进入到工作岗位的我来说,感觉就意义非凡了。有了这些信息我就可以更加了解我将要从事的工作行业,对于它的发展历程以及国家扶持政策等各方面都能让我有更为深刻的了解,这对于我将来的职业生涯以及职业发展来说都是十分重要的。

这次的毕业设计已经是我们在校期间最后一次全面的温习先前所学知识以及完善自身学习能力的机会了。虽然在这之后我们就将离开学校正式的踏上社会,但是我将永远记得我曾经是一名南京工程学院的学生,并且会将从学校里学到的知识、良好的生活作风以及实际技巧运用到今后的生活当中。

感谢各位专家的批评与指导。

参考文献

[1]程居山.矿山机械[M].徐州:中国矿业大学出版社,2005.8.

[2]成大先.机械设计手则[M].北京;化学工业出版社,2002.

[3]刘鸿文.材料力学[M]. 北京;高等出版社.2004.

[4]李洁,最新国内外起重机械使用技术性能及安全管理规章制度实务全书[M].北京:机械工业出版社,2001.

[5]中国机械工程协会中国机械设计大典编委会,中国机械设计大典.南昌;江西科学技术出版社,2001

[6]李洁,煤矿机械设备设计方法、机械制图、制造加工与故障排除实用手册[M].北京:机械工业出版社,2005.

[7]于文景、李富群,现代化煤矿机械设备安装调试、运行监测、故障诊断、维护保养与标准规范全书[M].北京:机械工业出版社,2003.

[8]编委会,煤矿机械设备选型安装检修维护技术手册[M].北京:机械工业出版社,2001.

[9]罗名佑.行星齿轮传动[M].北京:高等教育出版社,1984.

[10]吴宗泽,罗圣国.机械设计课程设计手册[M]. 第五版.北京:高等教育出版社,2006.

[11]孙恒,陈作模,葛文杰.机械原理[M]. 第七版.北京:高等教育出版社,2006.

[12]付丰礼,唐孝稿.异步电动机设计手册[M]. 第二版.北京:机械工业出版社,2007.

[13]刘鸿文.材料力学[M].4版.北京:高等教育出版社,2004.

[14]张勇.电机拖动与控制[M].北京:机械工业出版社,2003.

[15]HuI1 C.Chapter l,Rapid prototyping and manufacturing:fundamentals of stereolithography(J).SME Dearborn MI,l992,l.23.

[16]KarrerP,Corbels,Ander C J ,et al. Containingfilling agents :application to stereophotolithography. J Polym Sci Polym Chem Ed ,1992,30:2715.

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号