【温馨提示】 购买原稿文件请充值后自助下载。

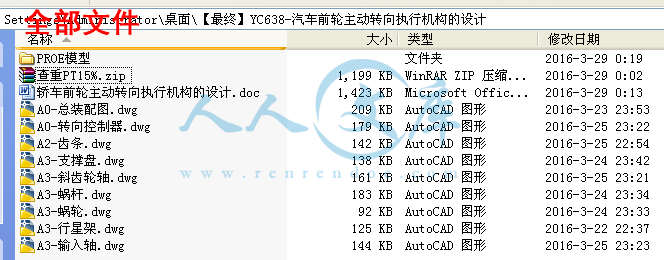

以下预览截图到的都有源文件,图纸是CAD,文档是WORD,下载后即可获得。

预览截图请勿抄袭,原稿文件完整清晰,无水印,可编辑。

有疑问可以咨询QQ:414951605或1304139763

摘 要

轿车前轮主动转向系统可以在任何速度下都能确保为车辆提供较为理想的操控效果,主动转向装置不仅能满足车辆在低速状态下大转角的需求,而且可以在轿车高速行驶状态下得到较高的安全性能,提高了司机在驾驶汽车时候的灵活性安全性,而且相比于传统的轿车机械转向器,主动转向系统有着更加可靠、安全,故障率更低的完美优势。

本文以现有常规的主动转向系统装置为参考设计基础,借鉴现今优秀的主动转向系统的原理和市场在售汽车的相关数据,重新对齿轮齿条式转向器以及相匹配的主动转向系统机械部分进行详细的设计,并对设计中重要部件进行强度的校核。设计的主要内容包括:轿车转向系统主参数的确定,齿轮齿条转向器的设计,双行星排主动转向控制器的设计。其中主动转向器的设计是设计中的难点,它是采用两列行星齿轮机构来实现叠加的主动转向控制,最后分别运用Auto CAD和PRO/E软件进行二维工程图纸和三维实体的绘制。

关键词:主动转向控制;前轮;齿轮齿条;行星齿轮

ABSTRACT

Active steering system can ensure vehicles in any speed can provide the ideal steering control, while strengthening the cars in the safety of high-speed condition, improved driver when driving a car the flexibility and comfort, and compared with conventional methods, active steering system more reliable, failure to even lower.

This design is based on the front-wheel existing active steering system, reference information of advanced active steering system and related data of some cars, redesign the theory of steering system with gear and rack and matching active steering system structure scheme of mechanical part. Design of the main content includes: the main steering system of parameters, the design of steering gear rack, active steering the controller design, including active steering is the difficulty in the design, use the stars to implement active steering gear control, finally I use Auto CAD and PRO/E software for the 2D & 3Ddrawings.

Key Words:active steering; front wheel; Rack and pinion; planetary gear

目 录

1 绪 论 1

1.1转向系统综述 2

1.2转向系统的功能 2

1.3主动转向系统特点 3

1.4主动转向研究现状 4

1.4.1 国外研究现状 4

1.4.2 国内研究现状 5

1.5本章小结 5

2 转向系统主要参数的确定 6

2.1转向盘的直径 6

2.2转向盘回转的总圈数 6

2.3转向系的效率 6

2.4转向系的传动比 7

2.4.1转向时加在转向盘上的力 7

2.4.2小齿轮最大转矩 8

2.4.3转向系的角传动比 8

2.4.4转向器的角传动比 9

2.5 本章小结 9

3 主动转向执行机构的设计 10

3.1齿轮齿条式转向器的设计计算 10

3.1.1齿轮齿条结构的几何设计 10

3.1.2齿轮齿条设计及校核 11

3.2主动转向控制器几何结构设计 16

3.3主动转向控制器行星齿轮设计计算 18

3.4主动转向控制器行星齿轮可行性设计 24

3.5主动转向控制器蜗轮蜗杆设计计算 28

3.5.1蜗轮蜗杆传动比的确定 28

3.5.2蜗轮蜗杆的设计计算 30

4 主动转向执行机构三维模型绘制 35

4.1执行机构三维建模 35

4.2本章小节 36

结 论 37

致 谢 38

参考文献 39

附 录 41

1 绪 论

从18世纪60年代,法国人N.J在纽芬兰制成了世界上第一辆蒸汽机驱动的三辆汽车到现在,从整个汽车转向系统的发展历史我们可以看到,汽车的主动转向技术已渐渐成为今后车辆转向技术发展的主要趋势[1]。

最早的汽车上使用的转向系统为机械式转向,到后来发展到现在常用在实车上的液压方式的助力转向方式、以及基于电动电机传动理论的助力转向形式,另外还包含未在实车上进行应用的线控转向方式。基于以上几种助力转向方式,逐渐发展起来一种主动转向系统。主动前轮转向技术是通过对汽车前轮转向角的调节,改变前轮转向的作用力和力矩分布,从而提高车辆的操纵稳定性,这样,特别是在特殊的粘合系数道路行驶和在强侧风或路面不平时,车辆不需要制动系统以及车辆驱动系统参与,仅通过主动前轮转向执行装置的介入就能较好的改善车辆的操控性和稳定性,另外主动转向控制系统还可针对具体的情况,对驾驶员的转向误操作进行适当的修正[2,3]。

轿车主动转向系统继续沿用了传统转向系统中的基础的机械构件,包括方向盘、转向中间轴、齿轮和齿条啮合的转向机构以等相关的机构。独创的方面在于在传统的方向盘之后的结构中,增加了一种新的转向控制器,即轿车的主动转向执行机构,该机械结构包含着一套双排行星齿轮构件结构。由于存在伺服控制电机的存在,该机构能更加方便地与其他类型的控制系统进行集成控制,为后来的汽车在转弯方面的集成系统理论原理控制奠定了良好的基础[4]。

1.1转向系统综述

下面介绍三种基础的机械转向器形式。

1、蜗杆转向器

曲柄销的转向装置是由一个蜗杆传动的。该蜗杆具有梯形形式的螺纹,并在曲柄上设置一个手指销,曲柄和转向摇臂轴被零件所连接成到一个整体中。转向时,转向轮通过锥形螺旋蜗杆嵌在周围的电弧运动的转向臂轴侧的旋转手指侧槽。这种转向装置通常用在一个需要较大转向动力来实现转向的卡车上面。

2、循环球式转向器

这种转向装置是通过增加一组齿轮机构,实现转向盘的减速,然后将使转向盘的圆周运动转变变为蜗轮蜗杆的不同方向的旋转运动,再通过其他一些较为复杂的机械方式进行转换运动形式,最后转换成为直线运动,最后由执行的横拉杆进行最终的转向控制。这种机构比较古老,目前大部分的现有的轿车已经不再继续的使用。目前较新的机构是闭式丝杠形式,因此这种机构才被命名为滚珠循环球式。

3、齿轮齿条式转向器

它是最普通的转向装置之一。基本结构是一对小齿轮和一个机架所组成的,这是与彼此啮合。当我们将欲转向轴所连接的小齿轮进行旋转运动的时候,与他相啮合的另一根齿条便转化为直线的运动。齿条连接转向设置的横拉转向杆,进而带动汽车的前方转向轮进行转向运动。所以,这是一种最简单的转向器 [14,18]。

1.2转向系统的功能

轿车转向系统是将驾驶员的转向操作转化为对转向轮的控制上,其功能是将转向盘所接受到的的旋转运动转变为转向拉杆的水平运动,实现轿车的转向轮的转向。

1.3主动转向系统特点

自从第一台的汽车的发明到现在,转向盘的驱动装置通常是固定连接在一起的的,转向盘和前轮之间的转向角度的比例总是一成不变的。如果汽车转向方式采用于直接转向方式,驾驶者在低速状态下通过比较急的弯道时就需要旋转方向盘很大的大角度来保证转弯的正确性,但在汽车高速行驶的过程中,转向盘的微妙的动作就会和明显的影响到驾驶的稳定性;因此,传统的转向系统必须权衡安全性和舒适性[21,22,23]。

本文设计的一种包含有双行星齿轮机构的主动转向系统,主要包括一左一右两侧的行星齿轮、还有一个公共动力传动的行星齿轮、用于输入转向动力的转向轮左侧的驱动太阳齿轮,转向盘上的转向盘输入是通过行星齿轮传动的行星齿轮副右侧,而右侧的行星齿轮具有2个转向舒适度的自由度,一个是转向轮角度的行星传动机构,另一个是由伺服电机叠加转角输入。汽车以高速状态行驶在路上时,由伺服电机驱动的大齿圈的转动方向与转向盘所转动方向恰好相反,器转向与转向盘运动相互叠加后减少了了实际的转向角度,汽车的转向执行过程会变得更加间接和沉稳,大大的提高了汽车在高速状态行使下的行驶稳定性能和安全性能。

系统结构简图如图1-1所示:

图1-1 主动转向系统

1-齿轮齿条机构 2-联轴器 3-伺服控制电机 4-主动转向执行机构

表1-1转向系统初始参数表

参数名称 具体参数值

传动比 低速状态10:1;高速状态20:1

轮胎型号 245/45 R17W

轴距 2700㎜

风阻系数 0.28

整车装备质量 1500㎏

承载质量 350㎏

前后配重 49.7%,50.3%

最高时速 240㎞/h

转向盘极限位置转动总圈数 3.5

最小转弯直径 11m

转向盘直径 380㎜

1.4主动转向研究现状

1.4.1 国外研究现状

自主动转向的概念提出以来,这么多年以来,国外的一些机构和学者对主动转向系统及其控制做了许许多多的研究,并且很多学者都取得了丰硕的成果。

Yoshiki Kawaguchi设计了一种新型的转向系统方式,它是基于无源自适应非线性控制器,,提高了对汽车转向轮的非线性影响。

Fukao.T.等同时考虑了汽车轮胎滑移率、侧偏角与轮胎侧偏力之间的相互关系以及各种不同的路面附着系数的可知性,并基于参考模型,开发了一种非线性自适应控制的主动转向系统,并证明了其有效性。

BingZheng 等人基于横摆角速度反馈控制,探索转向车辆的侧向力和横摆力矩的关系,建立理想的横摆角速度和偏航力矩,证明该控制改善了车辆的转向稳定性,但并没有考虑车辆行驶状态。

Mokhiamar 等人通过对二自由度车辆模型进行分析研究,同时考虑了R接横摆力矩和侧向力,在此基础上并进行了联合控制。结果验证了该控制对车辆操纵稳定性的影响。

1.4.2 国内研究现状

相对于国外学者所开展的研究,国内的机构在对该系统及其转向控制理论的研究也逐渐蓬勃开展。

同济大学余卓平教授,对系统的结构和工作原理都进行了大量的研究,分析了系统的角速度相互关系,功能,并对系统的其它功能进行了分析,验证了系统对车辆操纵稳定性的影响。

高晓杰在其论文中明确的提出了AFS与DYC的联合控制的策略,这些都是基于滑模结构相关的控制理论进行的进一步研究的。在对双控制模型的性能进行深入分析的基础上,提出了协调控制理论,并在一些典型的道路条件下进行了相应的实验结果,最后验证了所提出的控制策略的有效性是优越的。

合肥工业大学王启东研究系统和主动前轮转向系统威胁可调控制器,其威胁控制能充分发挥系统的作用,以及最小系统干扰。

1.5本章小结

本章是简单的综述了如今传统转向器及新兴的主动转向系统的特点及现今国内外的主要研究趋势,并且对主动转向系统的国内外现状进行叙述,并详细确定了本次设计的参考性数据,为本文接下来几个部分的设计打好基础。

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号