建筑混凝土搅拌机的设计

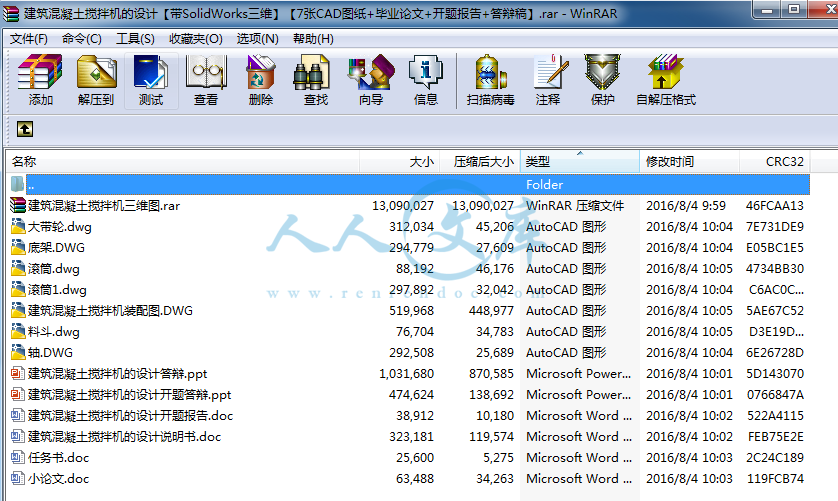

22页 10000字数+论文说明书+答辩稿+7张CAD图纸【详情如下】

任务书.doc

大带轮.dwg

小论文.doc

底架.DWG

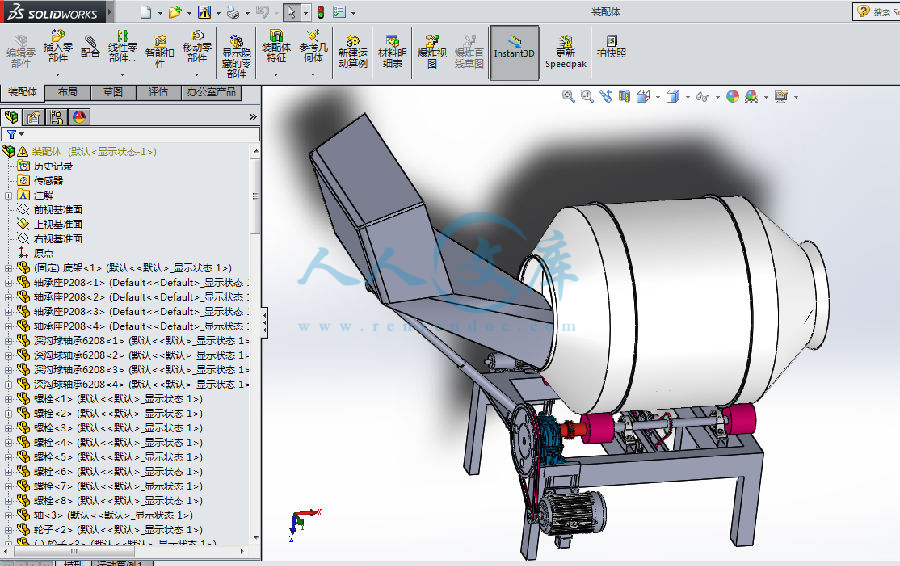

建筑混凝土搅拌机三维图.rar

建筑混凝土搅拌机的设计开题报告.doc

建筑混凝土搅拌机的设计开题答辩.ppt

建筑混凝土搅拌机的设计答辩.ppt

建筑混凝土搅拌机的设计说明书.doc

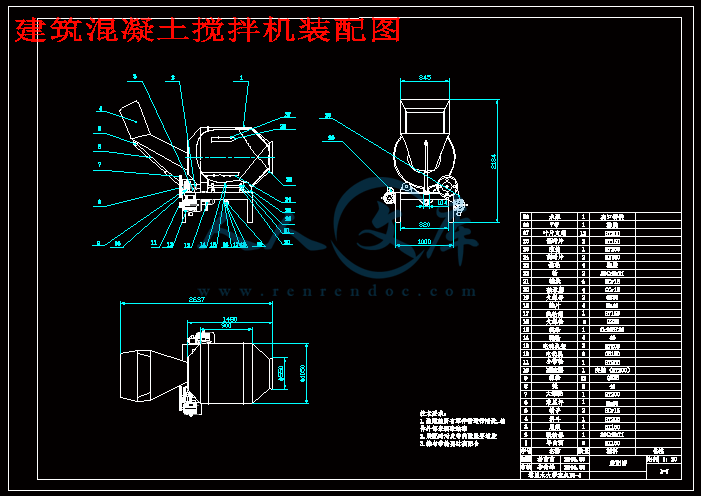

建筑混凝土搅拌机装配图.DWG

料斗.dwg

滚筒.dwg

滚筒1.dwg

轴.DWG

前 言

随着我国经济建设和科学技术的发展,基础性建设规模的不断扩大和生产自动化更多的用于生产,建筑机械在经济建设中起着越来越重要的作用。混凝土搅拌机设备是建筑机械中的一个重要代表,它是混凝土生产中的一个关键设备。搅拌机在现代建筑工程中有着广泛的应用,它不仅减轻了工人的劳动力,还保证了混凝土工程的质量。由于混凝土搅拌设备的工作对象是砂石和水泥、石头等混合料,并且用量大,工作环境恶劣。因此混凝土搅拌设备在高技术、高效能、自动化、智能化的方向发展有很大的必要性。

搅拌是使两种或者两种以上的不同物质在彼此直接相互扩散,从而达到均匀混合的目的。混凝土搅拌机在搅拌过程中,通过搅拌桶的转动,带动搅拌叶片对桶内砂石、水泥等物料进行翻转、挤压等搅拌操作,使物料在相对剧烈运动中得到充分的搅拌。

本设计的主要机型是自落式锥型反转出料搅拌机。它是小型工程建筑混凝土搅拌机的一种,自落式锥型反转出料搅拌机能搅拌轻骨料混凝土,能使混凝土达到强烈的搅拌作用,搅拌非常均匀,生产效率高,质量好,成本低。它是目前国内比较新型的搅拌机,整机结构紧凑、外型美观、便于运输。其主要组成结构包括:搅拌设备,搅拌传动系统,上料机构,供水系统,电气控制系统等。主要设计计算内容是自落式锥型反转出料搅拌机整体结构的设计,主要包括:整体结构方案的确定、搅拌桶外形尺寸的确定、电机的选择、上料机构的设定、减速器的设计;联轴器的选择以及完成机架总成图及零部件图。

关键词:混凝土;搅拌机;自落式;双锥反转

目 录

1引言 1

2混凝土的设计要求 2

2.1搅拌机的选型 2

2.2原始数据 4

2.3设计的总体要求 4

3总体设计方案确定 4

3.1总体设计方案 4

3.2搅拌桶设计 5

4传动系统的选择 6

4.1电动机的选择 6

4.2减速器的选择 8

4.3轴的校核 12

4.4联轴器 13

4.5轴承的选择 14

5其他系统的选择 14

5.1供水系统 14

5.2液压系统 15

5.3料斗的设计 15

5.4底架的设计 16

5.5摩擦传动 16

总 结 17

致 谢 18

参考文献 19

1引言

1.1课题的目的与意义

从搅拌的目的和机理出发,了解并掌握混凝土搅拌机的制造、各个部件组件后的运行、以及搅拌混合混凝土过程,尽力为以后混凝土搅拌机的发展提供更好的数据以及装配设计。

水泥浆是当今用量较大的建筑材料,广泛地用于工业、农业、交通、国防、水利、市政和民用等基本建设工程中,在国民经济占有重要地位。搅拌作为水泥浆生产工艺中关键的一道工序,由相应的水泥浆搅拌机来实施完成,目前它已成为各种工程施工中必不可少的施工设备。而大型智能化高效优质水泥浆搅拌机既可快速、大量地进行水泥浆的搅拌作业,又不会对环境造成影响。水泥浆搅拌机能替代人工进行水泥浆搅拌工作,具有搅拌速度快、搅拌均匀、省工省时的优点,解决了人工搅拌水泥浆易结块和沉淀的难题。本研究既是对现有搅拌机关键技术的深入探讨,也是进一步的技术提升和创新,对今后水泥浆搅拌机的设计和产品水平的提高都具有一定的实用价值。它的重要意义在于利用高新技术提升水泥浆机械行业水平和国家重点项目建设施工水平以及推动搅拌机设备性能的全面提高,使其达到国际同行业的设备水平。

1.2建筑混凝土搅拌机在国内外研究现状及分析

19世纪40年代,在德、美、俄等国家出现了以蒸气机为动力源的自落式搅拌机,其搅拌腔由多面体状的木制筒构成,一直到19世纪80年代,才开始用铁或钢件代替木板,但形状仍然为多面体。1888年法国申请登记了第一个用于修筑战前公路的混凝土搅拌机专利。20世纪初,圆柱形的拌筒自落式搅拌机才开始普及。形状的改进避免了混凝土在拌筒内壁上的凝固沉积,提高了搅拌质量和效率。1903年德国在斯太尔伯格建造了世界上第一座水泥混凝土的预拌工厂。1908年,在美国出现了第一台内燃机驱动的搅拌机,随后电动机则成为主要动力源。从1913年,美国开始大量生产预拌混凝土,到1950年,亚洲大陆的日本开始用搅拌机生产预拌混凝土。在这期间,仍然以各种有叶片或无叶片的自落式搅拌机的发明与应用为主。自落式搅拌机依靠被拌筒提升到一定高度的物料的自落完成搅拌。由于各物料颗粒下落的高度、时间、速度、落点和滚动距离不同,从而物料各颗粒相互穿插、渗透、扩散,最后达到均匀混合。自落式搅拌机结构简单,可靠性高,维护简单,功率消耗小,拌筒和叶片磨损轻,但搅拌强度不高,生产效率低,搅拌质量不易保证。此种搅拌机适于拌制普通塑性混凝土,广泛应用于中小型建筑工地。按拌筒形状和卸料方式的不同,有鼓筒式搅拌机、双锥反转出料搅拌机、双锥倾翻出料搅拌机和对开式搅拌机等,其中鼓简式搅拌机技术性能落后,已于1987年被我国建设部列为淘汰产品。随着多种商品混凝土的广泛使用以及建筑规模的大型化、复杂化和高层化对混凝土质量、产量不断提出的更高要求,有力地促进了混凝土搅拌设备在使用性能和技术水平方面的发展。各国研究人员开始从混凝土搅拌机的结构形式、传动方式、搅拌腔衬板材料以及搅拌生产20世纪40年代后期,德国ELBA公司最先发明了强制式搅拌机,和自落式搅拌工艺等方面进行改进和探索。强制式搅拌机与自落式搅拌机相比,强制式搅拌机搅拌作用强烈,搅拌质量好,搅拌效率高,但拌筒和叶片磨损大,功耗增大。此种搅拌机适于拌制干硬性、轻骨料混凝土以及特种混凝土和专用混凝土,多用于施工现场的混凝土搅拌站和预拌混凝土搅拌楼。随着技术的发展,强制式搅拌机在德国、美国、意大利、日本等企业发展迅速,目前已形成系列产品。比如德国的EMC系列、EMS系列搅拌站和UBM系列、EMT系列搅拌楼,意大利的MAO系列搅拌站、MSO系列大型搅拌基地等。

我国混凝土搅拌设备的生产从20世纪50年代开始。1952年,天津工程机械厂和上海建筑机械厂试制出我国第一代混凝土搅拌机,进料容量为400L和1000L。20世纪70年代未至80年代初,我国为适应建筑业商品混凝土大规模发展的需要,在引进国外样机的基础上,有关院所厂家陆续开发了新一代JZ型双锥自落式搅机D型单卧轴强制式搅拌机。其中,JS型双卧轴搅拌机在80年代初研制成功。80年代末,我国混凝土搅拌产品开发重点转向商品混凝土成套设备,研制出了10多种混凝土搅拌楼(站)。经过引进吸收、自主开发等几个阶段,到本世纪初,国内混凝土搅拌机技术得到长足发展,在产品规格和生产数量上,都达到了一定规模,出现了一批具有自主知识产权的新技术,逐步形成了一个具有一定规模和竞争能力的行业。2006年,我国生产装机容量0.5~6m3的搅拌站2100多台,已成为混凝土搅拌设备的生产大国。

1.3研究目标

从搅拌的目的和机理出发,了解并掌握混凝土搅拌机的制造、各个部件组件后的运行、以及搅拌混合混凝土过程,尽力为以后混凝土搅拌机的发展提供更好的数据以及装配设计[6]。

1.4 研究内容

(1)对搅拌机的国内外研究现状进行对比,掌握其工作原理,确定其总体设计方案;

(2)确定传动系统的主要参数;

(3)进行电动机的选择;

(4)进行减速器、联轴器等主要零部件的设计;

(5)绘制相应的零件图和装配。

2混凝土的设计要求

2.1搅拌机的选型

常见的水泥搅拌机主要有两种形式:

(1)直立式小型搅拌机搅拌叶片,如图2-1所示。

总 结

经过几个月的努力,毕业设计总算如期完成,在此设计过程中,有许多困难与盲点,总结有以下几点:

1.在初定方案过程中,使方案进行了多次修改,耽误了大量时间。在计算过程中,对于传动齿轮、轴的基本尺寸,计算结果与实际生产加工有偏差,也相应作了修改。

2.在总体结构设计上,由于没有相应的参考,计算量过大,许多计算出现错误,而且尺寸的确定也比较麻烦,在画图过程中,发现图上尺寸与理论的差距存在严重,不得不重新进行尺寸的修改。

我认为毕业设计是大学生专业知识深化和系统提高的重要过程,通过本次对混凝土搅拌机的设计,加深了我对专业知识的理解和应用,这个设计涉及的领域很多包括:机械制图,机械原理,液压,机械设计等等。通过这次设计我能熟练运用有关参考资料、手册、规范,并熟悉了部分国家标准。机械方面的知识得到了系统的巩固和提升。

我深刻的认识到,要想成为一名合格的工程设计人员只是掌握本专业的知识是远远不够的,应该具有更加渊博的知识,如应该对计算机应用,农产品的特性,农业经济的发展现状等各个方面能力进行加强。

致 谢

对于这次毕业设计的完成,首先感谢母校大学的培养和教育,感谢学校给我提供了如此难得的学习环境和机会,知道了学习的可贵与获取知识的辛勤。承蒙李传峰老师的耐心指导,使我顺利地完成了毕业设计。在此,深深地感谢指导老师,给予了我耐心的指导和帮助,体现出了他对工作高度负责的精神,有时候尽管老师很忙,但老师总能给我们答复,对我们的问题耐心的指导,同时也感谢在这几年中给予我知识的各位老师。

其次,对于这次毕业设计,由于时间仓促和自己所学软件掌握熟练程度等因素,设计的总体来说不尽人意,不过,至少启发了我的思维,提高了我的动手能力和知识的综合运用,分析能力以及查阅知识的能力同时,使我将以前所学的书本知识又重新复习了一遍,在这过程中收获了很多东西,这些东西于我而言都是非常珍贵的,并且这为我在今后的工作岗位上发挥自己的才能奠定了坚实的基础,也提供了经验,同时也懂得了遇到事考虑要全面,细致。最后,衷心的感谢学校能够给予我这次机会,使我将所学理论知识与实践相结合,以及在这次设计中给予我指导的所有老师,给我帮助的同学们。你们传授的知识使我受用一生,你们的恩情我会铭记一生,你们的帮助我也会深深地记在心里。

参考文献

[1] 冯辛安. 机械制造装备设计[M]. 北京:机械工业出版社,1999.

[2] 濮良贵. 机械设计[M] . 北京:高等教育出版,1989.

[3] 孙恒,傅则绍. 机械原理[M]. 北京:高等教育出版,1989.

[4] 黄长礼. 混凝土机械[M]. 北京:械工业出版社,2001.

[5] 章日晋. 机械零件结构的设计[M]. 北京:机械工业出版社,1987.

[6] 张良成. 材料力学[M]. 北京:中国农业出版社,2003.

[7] 李益民. 机械制造工艺设计手册[N]. 北京:机械工业出版社,1995.

[8] 吴益超,熊红斌. 浅谈减速器的发展[M]. 华章,2013.

[9] 龚桂义. 机械零件课程设计图册[M]. 北京:人民教育出版社,1980.

[10] 张志义,孙蓓. 机电传动控制[M]. 北京:机械工业出版社,2008.

[11] 李华. 机械制造技术基础[M]. 北京:高等教育出版社,2000.

[12] 齿轮手册编委会. 齿轮手册[M]. 北京:机械工业出版社,1990.

[13] 陈工宇. 搅拌设备设计[J].上海;上海科学技术出版社,1985:78-79.

[14] Kuehnle M R. Toroidal Drive Combines Concepts[S]. Product Engineering. Aug. 1979.

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号