中南地质局综合办公楼的设计

59页 13000字数+论文说明书+11张CAD图纸【详情如下】

中南地质局综合办公楼设计开题报告.doc

中南地质局综合办公楼设计说明书.doc

小论文.doc

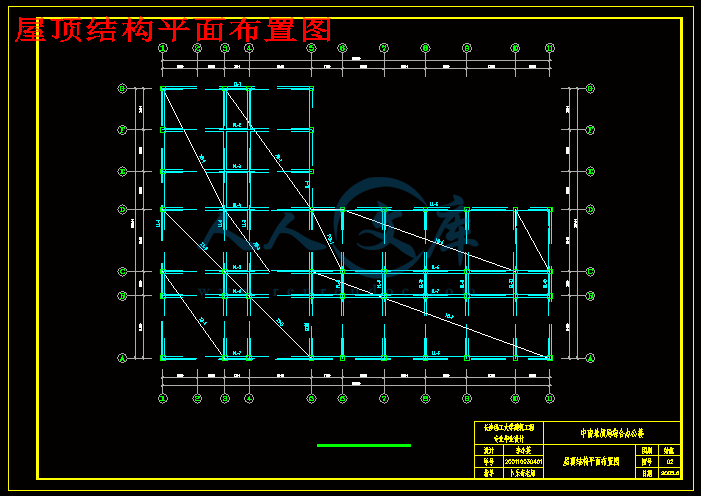

屋顶结构平面布置图.dwg

建筑及结构图.dwg

建筑工程材料汇总表.doc

建筑工程量计算表.doc

建筑工程项目取费计算表.doc

建筑工程预算书.doc

框架模板配筋图.dwg

概预算编制说明.doc

钢筋表-基础平面图.dwg

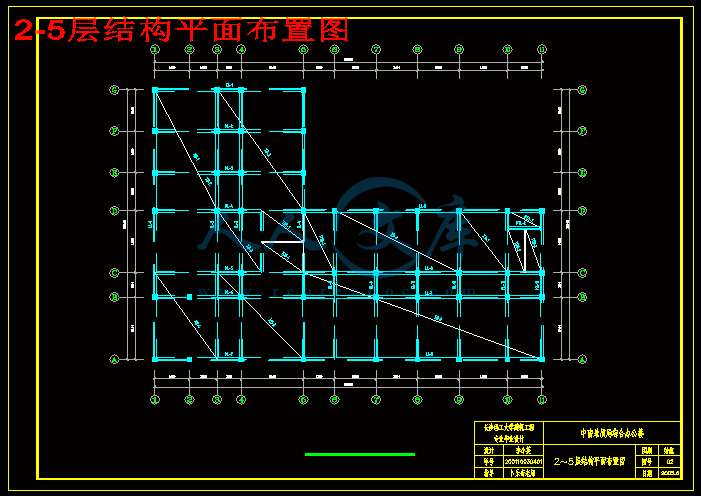

2-5层结构平面布置图.dwg

摘 要

本次毕业设计的内容是进行中南地质局综合办公楼的设计。根据“长沙理工大学桥梁与结构工程学院2005届建筑工程专业毕业设计任务”的要求进行,设计中应进行方案设计,拟定尺寸, 结构中一榀框架的受力及配筋的计算,基础、板、一根连续梁的计算,施工图的绘制。

本次设计采用的是框架结构,共6层,全楼总高为23.4m,总建筑面积为3414m2。

本次毕业设计的特点:按照毕业设计的任务书及指导书的要求,运用所学的课程,掌握房屋建筑的基本理论,基本知识,基本的设计方法,不断地提高分析问题,解决问题的能力。同时也不断提高运用计算机绘图的能力。

在设计中我们力求做到:实事求是,运用公式正确无误,积极搜集查阅资料,理论依据充分,计算准确;按时独立完成设计任务,使之有一定的理论价值和实用价值,将理论与实际有机的结合起来,提高我们对工程实际问题的分析能力,锻炼我们实际动手的技能,掌握房屋结构设计及施工图绘制的步骤和方法。

通过本次毕业设计不但提高了我们的设计能力和创新能力,拓宽了我们的知识面,增强了我们的自信心,而且使我们能更好的适应即将走上的工作岗位,为社会,为单位贡献自己的聪明才智

目 录

第一章 建筑设计说明书………………………… (1)

第二章 结构设计说明书………………… ………(2)

第三章 基本资料及结构选型……………………(4)

第四章 结构布置…………………………………(5)

第五章 框架结构荷载计算………………………(7)

第六章 框架内力计算……………………………(17)

第七章 框架内力组合……………………………(36)

第八章 框架梁柱截面配筋………………………(44)

第九章 框架柱基础尺寸确定及配筋计算………(53)

第十章 板的计算…………………………………(57)

第十一章 多跨梁的计算……………………………(58)

第十二章 施工图预算

第十三章 专业英语翻译

致谢

参考文献

第一章 建筑设计说明书

一、 建筑设计概况与主要技术经济指标

1、 设计详细说明

(1)、气象条件

①、 温度:最热月平均30.3℃,最冷月平均3.7℃;

室外计算温度:夏季极端最高40.1℃,冬季极端最底-9.5℃;

②、 相对湿度:最热月平均73%;

③、 主导风向:全年为西北风,夏季为东南风,基本风压0.35kn/m2

④、 雨雪条件:年降水量1450mm,日最大降水强度192mm/日;

暴雨降水强度3.31mm/s,100mm2;基本雪压0.35kn/m2;

(2)、工程地质条件

拟建场地各地层由上往下依次为:

①、 人工填土,厚度1.3~2.1m,不宜做为持力层;

②、 新冲击黏土,厚度0.4~1.2m,不宜做为持力层;

③、 冲击粉质黏土,厚度4.5~5.6m,是较好的持力层,承载力标准值270KPa;

④、 残积粉质黏土,厚度小于一米,是良好的持力层,承载力标准值300KPa;

⑤、 强风化泥质粉砂岩(未钻透),是理想的持力层,承载力标准值350KPa;地下水位:地表以下2米内无侵蚀性,稳定低水位埋深为2.3m~2.8m之间。

⑥、 抗震设防烈度按7度考虑,设计基本本地加速度值为0.15g,场地土属中硬性,二类场地,建筑物类别为二类。

(3)、施工技术条件

“三通一平”等施工现场准备工作已经做好,各种机具、材料能满足要求。

2、 建筑主要技术经济指标

(1)、根据要求及地形状况,本建筑设计为L形综合办公楼,建筑面积为3413.34平方米,占地面积487.52平方米。首层高3.6m,其余各层高3.6m主体为六层,总高为23.4m。建筑横总长为23.4m,纵向总长为33.6m。

(2)、耐火等级:二级。

二、 建筑内容

1、 平面功能分析

本建筑设计中间设有走廊,两侧均有采光及兼作通风的窗,轴线宽2.1m,满足工作人员的通行要求及疏散要求;办公楼底层设有两个入口,一个宽2.4m的正门,一个宽2.1m的侧门,均直接通往大厅;主体内各层都设有两楼梯,一电梯,各有单独的入口,具体尺寸及做法详见建筑施工图,这也满足了疏散的入口要求。

2、 房间布置

本办公楼设有接待室及会客室,满足休息要求;横向部分的房间呈南北向布置,且在南北两侧均设有用来通风及采光的适当宽度、1.5m高的窗户;纵向部分的房间呈东西向布置,且在东面设有宽度不等的窗户,西面设有半透明的玻璃幕墙,满足通风几采光的要求,且防止了西晒。

3、 安全设施

(1)、疏散要求方面:最远端房间的门距离楼梯距离为14.7m;两个楼梯至少可以并列通过三个人,合乎建筑规范要求。

(2)、防火要求方面,在各个楼道内均设有消防栓。

三、 构造处理

1、 墙面构造处理

①、 内外纵横墙为240mm厚,卫生间的标高比室内标高低30mm。

②、 防潮处理:墙身水平防潮处理,在标高为-0.060m处铺设3%防水剂的细石混凝土厚60mm;垂直防潮处理,在所有外墙壁窗台标高以下采用防水砂浆。

2、 门窗选用

所有的向内开的门均采用普通的镶板木门,进大厅的正门采用玻璃门,另一个侧门则采用玻璃弹簧自动门;窗户均采用铝合金推拉窗,具体的构造做法详见建筑施工图内的门窗表。

3、 楼地面及内外墙做法

根据房间的功能不同,所采用的不同材料装饰。具体做法详见建筑施工图。

4、 屋顶构造做法

采用构造找坡做法,柔性防水屋面,详见建筑施工图中的节点构造详图,屋面排水采用女儿墙内排水,天沟采用现浇天沟。

5、 楼梯构造做法

防滑采用98ZJ401-29-1,起步采用98ZJ401-28-6,栏杆做法见建筑施工图。

四、 其它补充

1、 本设计中除标高以m为单位外,其它均以mm为单位。

2、 所以未标注的门垛宽均为240mm。

3、 室内标高为±0.000,室外标高为-0.450。

4、 所有的卫生器具、办公用品及家居均购买成品。

5、 设计中的未尽事宜,请参照有关建筑规范施工。

第二章 结构设计说明书

一、 设计资料

1、 建筑平面图如建筑施工图所示

2、 基本风压W0=0.35KN/m2

3、 工程地质资料:自然地表下1.2m内为砂砾石(地基承载力标准值fk=240kp),其下层为圆砾石(地基承载力标准值fk=300kp),再下层为粘土层(地基承载力标准值fk=230kp)。

4、 该工程所在的长沙市地震基本烈度7度,近震。场地土为Ⅱ类。

二、 结构选型

1、 结构体系选型:采用钢筋混凝土现浇框架结构体系(纵横向承重框架)体系。对于六层的办公楼,可采用钢筋混凝土框架结构、混合结构、底层框架或内框架砖房结构。该建筑要求布置灵活,同时考虑该建筑处于7度地震区,故选用框架 结构体系。由于结构承受纵横向水平地震作用,故选用纵横向承重框架体系。

2、 其它结构选型

(1)、屋面结构:采用现浇混凝土板作承重结构,屋面板按上人屋面的使用荷载选用。

(2)、楼层结构:所有露面均采用现浇混凝土结构。

(3)、楼梯结构:由于楼梯段水平投影长度不大于3米,故采用钢筋混凝土板式楼梯。

(4)、天沟:采用现浇天沟。

(5)、过梁:窗过梁以及门的过梁均采用钢筋混凝土梁,并采用可兼做过梁的框架梁做窗过梁。

(6)、基础梁:因持力层较深,采用现浇钢筋混凝土基础梁。

(7)、基础:因荷载不很大,地基承载力较大,采用钢筋混凝土柱下独立基础。

三、 结构布置

标准层楼面及屋面结构布置图详见结构施工图。

四、框架结构计算

1、 确定框架计算简图

假定框架柱嵌固于基础顶面,框架梁与框架柱刚接。由于各层柱的截面尺寸不变,故梁跨等于柱截面行心轴线之间的距离。底层柱高从基础顶面算至二楼楼面,基础顶面标高根据地质条件、室内外高岔等定为-0.450m,二楼楼面标高为3.600m,故柱高为4.05m,其余各层的柱高从楼面算至上一层楼面(即层高),故均为3.0m。故可绘出计算简图如计算书内所示。

多层框架为超静定结构,在内力计算之前,要预先估算梁、柱的截面尺寸及结构所才的材料强度等级,以求得框架中各杆的线刚度及相对线刚度

致 谢 信

经过3个多月来的毕业设计,我要感谢卜乐奇、付涛、吴研老师,感谢他们亲手对我们的指导,更感谢他们时常牺牲休息时间电话解答我们难题,对我们全心全意的辅导。同时也对所有的辅导老师表示衷心的感谢。正是由于他们耐心的教导,帮助我解决了设计中的各种问题,使我能够顺利的完成毕业设计。在此,我再一次向他们表示衷心的感谢和深深的敬意!

参考文献

王祖华主编。混凝土与砌体结构 (上册) 。广州,华南理工大学出版社,2001.11

王祖华主编。混凝土与砌体结构 (下册) 。广州,华南理工大学出版社,2001.11

沈蒲生,苏三庆主编。高等学校建筑工程专业毕业设计指导。北京,中国建筑工业出版社,2000.6

梁兴文,史庆轩主编。土木工程专业毕业设计指导。北京,科学出版社,2002.7

杨志勇主编。公民建专业毕业设计手册(本科、专科)。武汉,武汉工业大学出版社,2002.1

同济大学,西安建筑科技大学,东南大学,重庆建筑大学编。房屋建筑学。北京,中国建筑工业出版社,2000.2

吴德安主编。混凝土结构设计手册(第三版)。北京,中国建筑工业出版社,2003.3

建筑结构荷载规范。北京,中国建筑工业出版社,2002.3

刘建荣主编。建筑构造。成都,四川科学技术出版社,1991

建筑制图标准(GBJ1-86)

周起敬主编。混凝土结构构造手册(第二版)。北京,中国建筑工业出版社,2001.4

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号