移动机器人底盘系统的设计

84页 33000字数+论文说明书+任务书+36张CAD图纸【详情如下】

中摆臂.dwg

主动带轮.dwg

主动轮.dwg

主履带.dwg

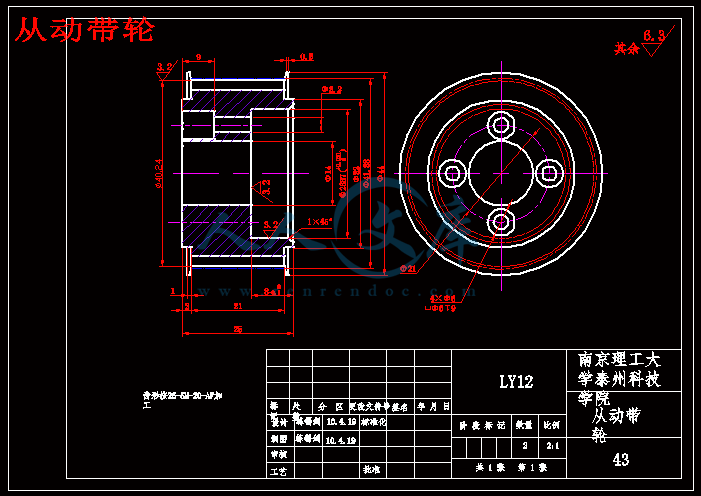

从动带轮.dwg

从动轮.dwg

从动轮外挡圈.dwg

从动轮轴承端盖.dwg

任务书.doc

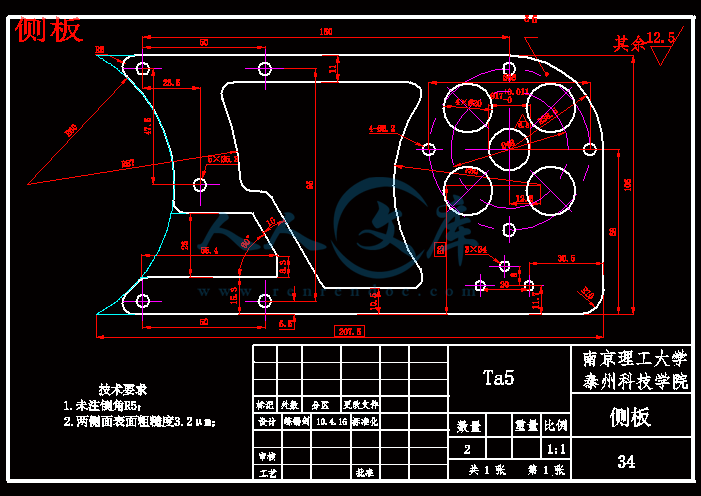

侧板.dwg

内履带挡圈.dwg

内张紧套.dwg

前摆臂.dwg

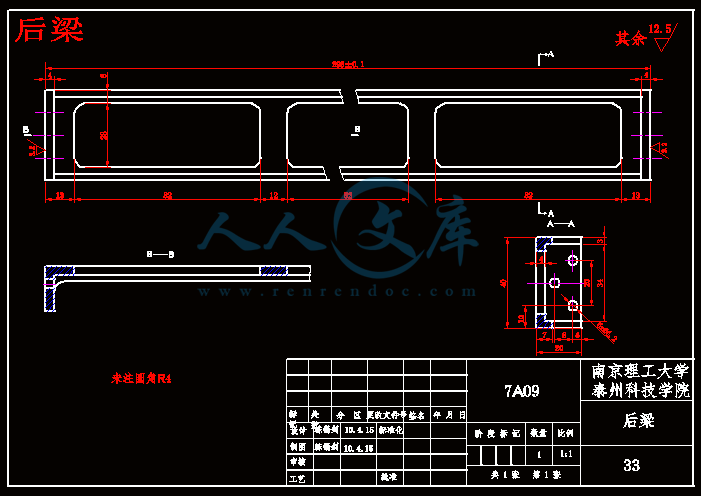

后梁.dwg

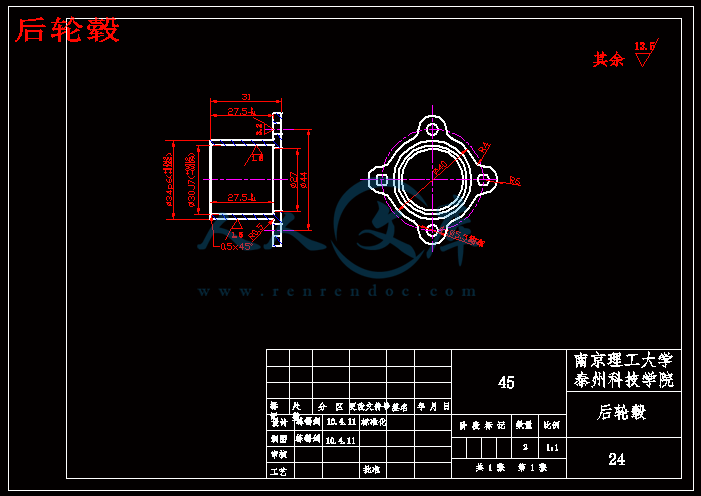

后轮毂.dwg

后轮法兰.dwg

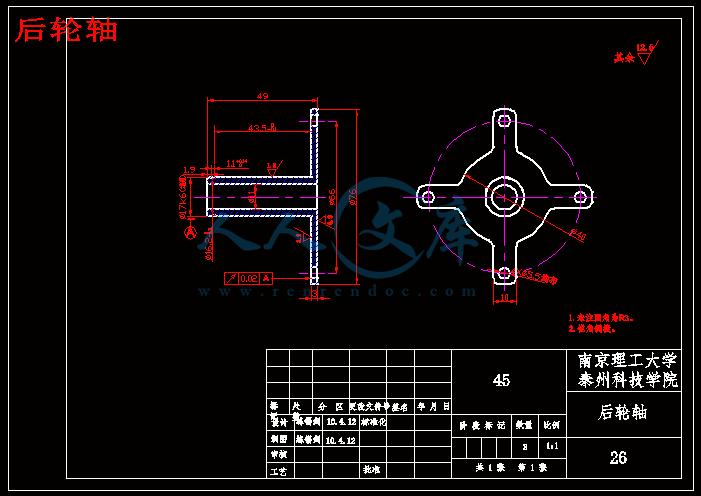

后轮轴.dwg

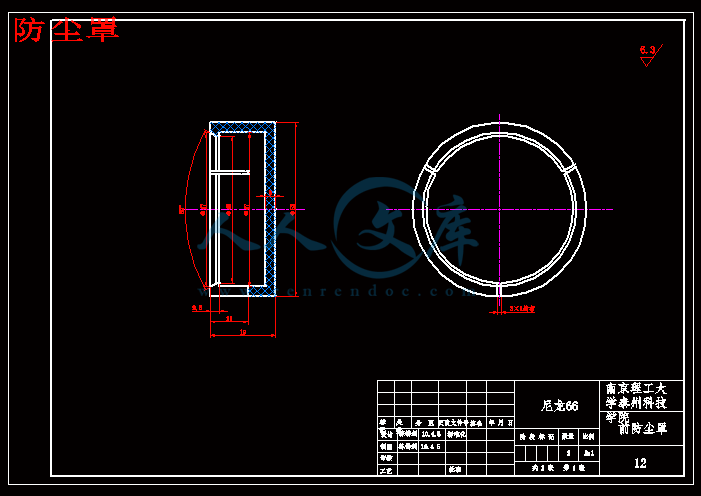

后防尘盖.dwg

固定托架.dwg

外张紧套.dwg

外挡圈.dwg

孔用套筒.dwg

导套.dwg

导杆.dwg

小轮.dwg

小轮套筒.dwg

小轮轴.dwg

小轴法兰.dwg

小轴轴承盖.dwg

履带.dwg

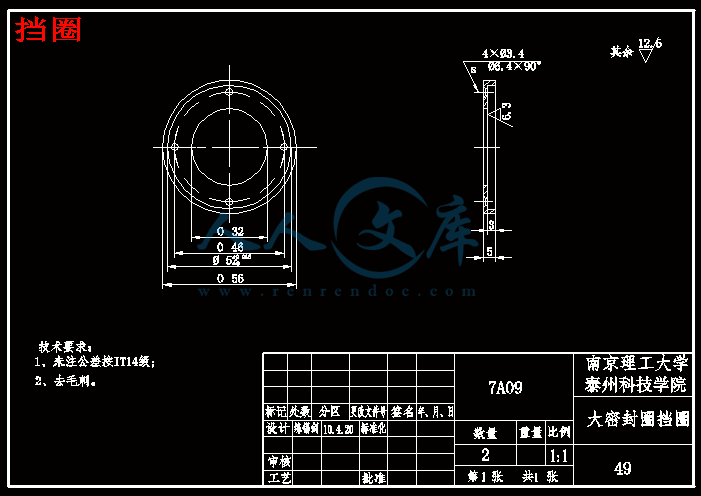

挡圈.dwg

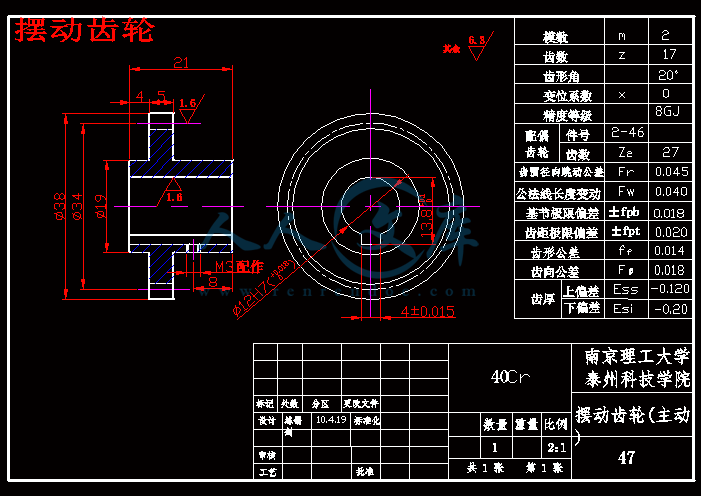

摆动齿轮.dwg

摆动齿轮从动.dwg

摆臂法兰.dwg

支撑轮.dwg

支撑轮上架.dwg

支架.dwg

电机座1.dwg

电机座2.dwg

电机座3.dwg

移动机器人底盘总装图.dwg

移动机器人底盘系统的设计论文.doc

空心轴.dwg

箱体.dwg

调整垫片.dwg

调节螺母.dwg

轮毂.dwg

轴.dwg

轴承座.dwg

轴承挡圈.dwg

轴用套筒.dwg

轴用套筒1.dwg

防尘罩.dwg

摘 要

军用小型地面移动机器人在近几次战争中成为战场中耀眼得新星,对减少战场伤亡,适应城市反恐作战有极高得使用意义。国防科工委国防基础研究项目“小型地面移动机器人”(MROBOT)由风险基金投资,通过两台样车的成功研制,研制出能够适应未来城市特种作战的小型移动机器人机械平台,为国防相关项目奠定了技术基础。其中机器人机械设计和优化方案,以及一些有实际价值的动力学参数,对后期的研究工作有一定的指导意义。

为了应对特殊的工作环境,提出了不同的性能需求指标,在完成I号机总体方案后,着重对II号机器人的各分系统进行了设计,并对各分系统进行了设计选取。得到了完整的II号机器人总体设计方案。

在完成I号机器人的结构设计后,结合设计经验和发现的问题,在II号机器人结构研究中进行了改进优化。针对底盘、传动系统、行走部件等重要结构论述了改进的原因,说明了改进后结构的合理之处以及对相应机械性能提升。 在结构研究的基础上,对该系列机器人的几种特殊工作状况包括原地转向、越障、翻身、自撑起动作做了整体动力学分析,使用MATLAB进行仿真,得出了相应的驱动力关系。对性能的优化以及驱动系统、机械系统的设计优化给予了直接的理论依据,并通过数据验证了动力学分析的正确性和实用性。试验还对机器人系统的整体设计进行了考核。

论文的最后给出了针对现有设计的进一步优化方案和该系列机器人的发展前景。

关键词: 移动机器人 总体设计 机构设计 动力学分析 结构优化

Abstract

"The small ground migration robot" is an actual engineering project invested by venture capital of Nanjing University of Science and Technology. Its goal is to develop the small motion robot carrier which can adapt the city special combat as well as the anti-terror war. This platform should have strong maneuver cabability and the terrain adaptiveness. Besides, embarked with different auxiliary equipment, it should complete the task suck as reconnaissance, surveillance, dynamite, attack. We have developed two MROBOT successively during the period of the research. This paper begins with the function demand analysis to propose the different performance target and carry on the corresponding system design on this two MROBOT. It introduces the various subsystems of MROBOT II emphatically. Making the structural improvement of MROBOT II on the basis of structural design of MROBOT I. Discussing the reason in improvement on some important structure such as the chassis, the transmission system, walking parts and so on. Explaining the promotion on the mechanical capability.

Making dynamics analysis on several special working condition on the basis of structure design and simulating through MATLAB to obtain the analysis result. Then we have the direct theory of performance optimization.

Finally,confirmed the accuracy and usability through the experiment data by doing the experiment on this two MROBOT and checked the whole performance. At last, the paper gives the further optimization plan and view the prospect of this series robots.

Keywords: moving robot; system design; structure design; dynamics analysis;

structure optimization

目 录

1 绪论 1

1.1 引言 1

1.2 研究意义及目的 1

1.2.1 研究意义 1

1.2.2 研究目的 2

1.3 国内外研发现状及发展趋势 3

1.3.1 国外研发概况 3

1.3.2 国内研发概况 5

1.4 课题背景来源 7

1.5 本论文研究内容 7

2 MROBOT系统总体设计 9

2.1 MROBOT I号II号机功能需求 9

2.2 MROBOT I号II号机机器人性能指标 10

2.3 MROBOT 总体方案及分系统设计 11

2.3.1 总体布局与方案选择 12

2.3.2 MROBOT I号II号机机械系统 14

2.4 MROBOT II号机驱动系统 14

2.4.1 MROBOT I号机驱动系统设计 15

2.4.2 MROBOT II号机驱动电机计算选择 16

2.4.3 翻身及摆动驱动电机 18

2.4.4 电机驱动器选取 19

2.5 MROBOT II号机控制及传感系统 19

2.6 小结 21

3 MROBOT机构设计 22

3.1 MROBOT I号机器人机械系统设计特点 22

3.2 MROBOT I号II号机传动系统设计 25

3.3 MROBOT II号机胀紧套设计 27

3.4 MROBOT I号II号机底盘设计 29

3.5 MROBOT II号机行走机构设计 30

3.5.1 履带优化 30

3.5.2 轮系设计 32

3.5.3 辅助轮设计 33

3.6 MROBOT II号机防水设计 34

4 MROBOT动力学建模及分析研究 36

4.1 MROBOT I号机自身支撑动力学建模及分析 36

4.1.1 撑起动力学建模 36

4.1.2 受力与驱动力矩分析 38

4.2 MROBOT I号机越障动力学建模及分析 40

4.2.1 爬越越障动力学建模 40

4.2.2 状态分析 42

4.3 MROBOT I号II号机行原地转向力学建模及分析 43

4.3.1 原地转向履带运动学分析 43

4.3.2 原地转向履带受力分析 45

4.3.3 I号机状态分析 46

4.3.4 II号机模型简述 46

4.4 MROBOT II号机翻身动力学建模及分析 47

4.4.1 自翻身动力学建模 47

4.4.2 自翻身状态分析 48

5 MROBOT样车试验与测试效果 51

5.1 指标达成情况 51

5.2 MROBOT II号机器人自翻身试验 52

5.3 原地转向试验 54

5.4 上坡与爬楼梯试验 56

5.5 其他定性试验 58

6 MROBOT系统优化方案及发展前景 59

6.1 MROBOT 存在问题 59

6.2 MROBOT 优化方案 59

6.3 MROBOT 发展前景 61

7 结论: 62

致谢 64

参考文献 65

附录A MROBOT II号机器人总装图 68

附录B MROBOT机器人试验原始数据 72

附录B.1 MROBOT II号机器人自翻身试验原始数据 72

附录B.2 MROBOT I号机器人原地转向试验原始数据 72

附录B.3 MROBOT I号机器人上坡与爬楼梯试验原始数据 75

附录C MROBOT系列机器人照片 77

1 绪论

1.1 引言

移动机器人的研究始于60年代末期,斯坦福研究院(SRI)的Nils Nilssen和Charles Rosen等人,在1966年至1972年中研造出了取名Shakey的自主移动机器人[1] [8]。其目的是研究应用人工智能技术,在复杂环境下机器人系统的自主推理、规划和控制。70年代末以来,随着计算机的应用和传感技术的发展,移动机器人研究又出现了新的高潮。特别是在80年代中期,设计和制造机器人的浪潮席卷全世界,一大批世界著名的公司开始研制移动机器人平台,这些移动机器人主要作为大学实验室及研究机构的移动机器人实验平台,从而促进了移动机器人学多种研究方向的出现[2][3][4]。90年代以来,以研制高水平的环境信息传感器和信息处理技术,高适应性的移动机器人控制技术,真实环境下的规划技术为标志,开展了移动机器人更高层次的研究。

移动机器人技术的研究属于多学科相互交叉,相互渗透的前沿课题,对它的研究具有很大的理论价值和广阔的应用前景[5][9]。在工业机器人问世30多年后的今天,机器人己被人们看作为一种生产工具,同时随着科学技术的迅速发展和人们生活水平的提高,机器人的功能已不再是只能从事某项简单的操作,而是可以承担多种任务;机器人的工作环境也不再是固定在工厂和车间现场,而是开始走向海洋、太空和户外,有些甚至已经进入医院、家庭和娱乐场所。具有智能特性的自主式移动机器人正在向非制造业方向扩展,这些非制造业包括航天、海洋、军事、建筑、医疗护理、服务、农林、办公自动化和灾害救护等,如飞行机器人、海难救援机器人、化肥和农药喷撒空中机器人、护理机器人等[14][15]。因此,无论是在制造业还是在非制造业,具有智能特性的自主式移动机器人成为了国内外研究的热点。

历史上一切高新技术无不首先应用于军事领域,移动机器人也不例外[25],随着二十世纪末的几场局部战争和二十一世纪初期席卷全球的反恐战争进程,特种战争以及城市战争日益成为战争类型的主角,这一转变直接推动了各国地面移动作战平台即军用地面移动机器人的发展。

1.2 研究意义及目的

1.2.1 研究意义

随着世界人口的城市化发展趋势,未来战场的主要形式将是城市作战,城市作战有利于发展中国家对抗发达国家的军事及技术优势。由于城市的地形特点,微小型无人地面机器人,将成为城市作战中的有力武器。它们将在侦察、扫雷、排爆等许多方面发挥重要的作用,而且还可避免人员的伤亡。在过去10年中,城市维和及城市作战已成为美军的家常便饭。美国海军陆战队在它以往的250 次部署中,有237次都是在城市中作战的,看来21世纪城市作战将会成为未来战场的主要形式。能否有效地解决城市作战的问题,将决定能否在未来的战场中取得军事上的优势。

过去几年,美国国防部一直力图提高部队城市作战的能力。1997年,国防部将科学家和有城市作战经验的士兵召集在一起,总结了格林纳达、巴拿马、索马里及海地作战中的经验教训,得出32条用户需求,制定了一个城市地区军事作战的先进概念技术演示计划(MOUT ACTD)。该计划成功地找到了一些发挥美军技术优势的途径,其中很重要的一点就是在未来的城市作战中,将广泛采用微小型地面机器人、微小型无人机及微小型传感器系统,以便士兵不论白天还是黑夜都能了解周围的楼房里及街道上的敌情。除侦察外,微小型机器人等微小型无人系统还可完成诸如扫雷、排除爆炸物、控制武器射击等各项任务,而且不会有人员伤亡,因而它们在今后的城市作战中,必然会成为一种有效的武器。

7 结论:

本论文紧密结合“小型地面移动机器人”项目,此项目系南京理工大学风险基金投入的实际工程项目。在课题进行的一年半时间内先后完成了2台机器人的总体设计、机械设计、制造装配、机电联调以及试验调试全部步骤。

两台机器人需求功能与指标有所区别,通过对整体机器人系统的划分,分别设计了不同的机械系统和驱动系统,从而解决了不同的功能需求问题,并最终设计加工出了两台机器人,完成了预期的性能指标。

机械系统方面,通过对I号机器人的设计、加工和试验,发现了一些缺陷与不足,并且在II号机器人上加以优化改进从而解决了问题,这些设计正是MROBOT机器人机械设计的精华所在,也是难点所在。机械设计方面主要成果主要包括:

1. 传动系统设计,通过双层套轴轴系结构,实现了在同一圆心范围内相互独立的两条传动链,解决了机器人摆臂驱动电机布局问题,使MROBOT II号机器人可以实现电机的集中布局;

2. 胀紧套连接设计,通过对胀紧套的分析,设计了适合于小型移动机器人的胀紧套结构,使用在了摆臂关节上,并同过受力分析校核了这种结构的可靠性;

3. 轮系优化,通过对履带、主动轮、从动轮的优化,在II号机器人上解决了跳齿、横向受力等问题,使传统的同步齿型带更适合作为行走部件;

4. 其他机械设计,其他方面的机械设计连同上述重要改进一起构成了II号机器人,通过使用CAD软件的设计与虚拟装配得到了机器人的三维模型,减少了设计周期,该模型与最终实物十分接近。

为适应在野外复杂环境下的移动作业,MROBOT需要在很多特殊工作状况下运行,对这些特殊工况进行动力学分析,得到相应动力关系,可以有效的指导机械设计以及驱动系统的选取。主要有以下几方面的分析:

1. 通过对MROBOT I号机器人自撑起状态的动力学分析,从理论上得到了撑起时前后摆臂驱动电机驱动力据与摆臂撑起角度的关系,并以此依据校核了选取的驱动电机;

2. 通过对MROBOT I号机器人越障状态的动力学分析,从理论上得到了越障时驱动电机驱动力据与时间的关系,并以此依据校核了选取的驱动电机;

3. 通过对MROBOT I号机器人原地转向的动力学分析,从理论上得到了原地转向与转向速度没有关系,只与车体自身属性以及地面摩擦力有关,使用 I号机器人的设计参数得到了进行原地转弯动作的条件是:履带与转向路面间的摩擦系数小于0.28;

4. 通过对MROBOT II号机器人翻身动作的动力学分析,从理论上得到了在一定速度下翻身时驱动电机驱动力据与时间的关系,以及机器人重心位置对最大驱动力的影响,并以此依据校核了选取的驱动电机;

机器人的性能最终需要通过试验进行验证。两台机器人调试成功后进行了大量的试验,试验的结果验证了总体设计时提出的性能指标;主要包括:

1. 总体指标试验,对机器人速度、越障性能、电池能力等各方面进行定性与定量试验,验证并得到了实际性能数据,基本达到了设计要求,部分指标有所超出;

2. 对MROBOT II号机器人翻身动作大量采集实际数据,并实测了机器人重心位置,通过分析得到实际翻身力矩曲线和力矩最大值,与理论值比较误差为7.2%;

3. 对MROBOT I号机器人原地转向在不同速度下进行实际数据采集,通过分析得到实际转向驱动力矩曲线与平均力矩,得到左右驱动电机在不同速度下转向时,平均电流相差只有1.3%和2.6%;

4. 对MROBOT I号机器人爬坡和爬楼梯采集实际数据,通过分析得到实际驱动力矩曲线,得到左右驱动电机在爬30度坡与30度楼梯平均电流相差很小,但爬楼梯电流数据方差很大,说明电流波动大,系统受冲击变载荷,验证了将爬楼梯等同于有冲击载荷的爬楼梯动作这一理论。

通过大量试验和数据,验证了理论的正确性和实用价值。

当然现在的MROBOT机器人还有很多不足,很多工作没有进行,对于有些问题在论文的最后给出了优化与改进的方案与措施,并对MROBOT系列机器人的发展进行了展望。

致谢

论文的结束时候,两台MROBOT机器人已经在向各级领导和同行们展示着它们优异的性能,回想这两年间,我在知识与能力方面是同它们一起成长起来的,在着成长过程中最需要感谢的就是我硕士研究生期间的导师冯虎田教授,感谢他对我在学习、科研、工作上的精心知道。

冯虎田老师平易近人、思维开阔,有着丰富的科研和项目经验,在对我教授知识的同时更传授了我很多可贵的经验和方法,更重要的是他注重诚信、实事求是的学术作分深刻的影响了我,在真诚的感谢冯虎田老师。

同时感谢教研室殷爱华老师、韩军老师、李春梅老师和周建平老师,感谢他们在研究生期间给予我的知道与帮助,感谢他们给我提供了良好的研究条件和学术氛围。

还要感谢共同奋斗两年共同研制MROBOT机器人的同学们,他们是徐一峰、朱骏、宋国栋、洪宇、杨泗通、何付同,大家的共同努力、默契配合、和谐相处才有我们机器人项目的成功。

另外感谢汉江机床有限公司的各级领导和员工为我们机器人的加工装配提供了强有力的支持,尤其感谢高荣生董事长、王晓明总工程师、胡强厂长、牟宏新师傅。还要感谢南京理工大学领导对本项目予以资金的支持。

特别感谢我的父母和家人,他们一直无条件的支持我的学业和研究,感谢我的爸爸妈妈。

感谢论文期间帮助我的好朋友韩博,感谢帮我校对的赵萍萍,感谢一切帮助过我的朋友,感谢网上提供资料的朋友……

最后还要感谢百忙中抽出时间审阅我论文的老师,对他们的付出表示真诚的感谢!

参考文献

1 江志. 机器人的历史. 中国青年科技. 2003(11):36-37

2 章小兵. 宋爱国. 地面移动机器人研究现状及发展趋势. 机器人技术与应用.2005(2):19-23

3 徐国华,谭民. 移动机器人的发展现状及其趋势. 机器人技术与应用.2001(3):7-14

4 张明路,丁承君,段萍.移动机器人的研究现状与趋势. 河北工业大学学报. 2004(2): 110-115

5 蔡自兴. 21世纪机器人技术的发展趋势. 南京化工大学学报. 2000(7): 73-78

6 李贻斌. 现代科技革命与机器人的发展. 山东交通学院学报. 2002(4):53-58

7 谢涛,徐建峰,张永学,强文义.仿人机器人的研究历史、现状及展望.机器人.2002(4):367-374

8 王握文. 世界机器人发展历程. 国防科技. 2001(1):70-75

9 李磊,叶涛,谭民,陈细军. 移动机器人技术研究现状与未来. 机器人. 2002(9): 475-480

10沈为民,王炎,赵言正,潘佩霖.一种用于电站清扫的新型移动机器人的研制.南京理工大学学报.2001.2(1).53~56

11李晔,刘建成,徐玉如,庞永杰.带翼水下机器人运动控制的动力学建模.机器人.2005.3(2).128~131

12张海涛,何清华,张新海,黄志雄.机器人液压挖掘机运动系统的建模与控制.机器人.2005.3(2).113~117.

13 江浩,樊炳辉,李云江,荣学文,苏学成.新型移动机器人的结构设计.应用科技.2000(8):3-5

14 Pere Automatic Planning of Manipulator Movements. IEEE Trans on Sys Man and Cyb. 1981 (11):681-6983

15 蔡鹤皋. 机器人将是21世纪技术发展的热点. 中国机械工程. 2000,11(1-2):58-60

16张申林. 同步齿形带传动的可靠性优化设计. 西安公路交通大学学报. 2000(1):105-107

17 梅安华,王菁蕙. 同步齿型带传动动态设计研究. 机械设计与研究. 1999(4):56-57

18 杨玉萍,曹清林,沈世德. 同步齿形带的研究使用现状与发展. 2000(3):12-16

19 陈波,董亚春,陈颖. 胀紧套联接的应用. 煤矿机械. 2004(6):108-110

20 孙凯. 胀套式无键联接装置得计算与选用. 煤矿机械. 2003(11):10-12

21 王启广. 胀紧套联接装置得设计. 矿山机械. 2001(9):48-51

22 邓宗全,胡明,高海波. 月球探测车得动力学建模与仿真分析. 南京理工大学报. 2005(10):551-555

23 李军求,姚利民,孙逢春,张承宁.电传动履带车辆动力电池放电特性及续驶里程预测.兵工学报.2006(2):93-197

24 杨德智,明守远. 地面排爆机器人的应用. 机器人技术与应用. 2004(4):30-36

25 王东梅.未来战争将推动军用机器人研究.国防技术基础.2002(5):21

26 周永生.美军机器人要上伊战场.环球军事.2005(6):24

27 春晓.美国地面军用遥控机器人研制状况.机器人技术与应用.1996(3):5-8

28 王永寿.美国军用机器人的现状与开发动向.飞航导弹.2003(2):11-15

29 曹玉芬 张国斌.美国无人地面车辆计划.国外坦克.2004(5):25

30 刘立明.美国在研的无人地面车辆.国外坦克.2004(2):15

31 美加速开发军用机器人.机器人技术与应用.2004(5):45

32 李郁峰,李元宗,樊海生.履带式移动机器人无线控制的实现.太原理工大学学报.2005(1):5-9

33 赵冬斌,易建强,邓旭.全方位移动机器人结构和运动分析.机器人.2003(5):394-399

34 Dana Edwards, Rick Kremer.Wearable Computer Musters for Battlefield Robot Control. COTS journal.2003(4):20-22

35 PackBot Explore.

36 TALON Robots for Search and Rescue.

37魏丕勇,闫清东,李宏才.履带式移动机器人车体跌落碰撞仿真分析.机械强度.2005(1):12-16

38曾正明.实用工程材料技术手册.第1版.北京:机械工业出版社,2000

39濮良贵,纪名刚.机械设计.第7版.北京:教育出版社,2001

40王铎,赵经文.理论力学.第5版.北京: 高等教育出版社,1997

41刘鸿文.材料力学.第3版.北京:高等教育出版社,1992

42徐灏.机械设计手册.第2版.北京:机械工业出版社,2000

43徐灏.密封.第1版.北京:冶金工业出版社,1999

44彭军.传感器与检测技术. 第1版.西安:西安电子科技大学出版社,2003

45蔡自兴.机器人学.第1版.北京:2000

46周四新,和青芳. Pro/Engineer Wildfire 基础设计.第1版.北京:机械工业出版社,2003

47祝凌云,李斌. Pro/Engineer 运动仿真和有限元分析.第1版.北京:人民邮电出版社,2004

48张继春, 徐斌, 林波.Pro/Engineer Wildfire 结构分析.第1版.北京:机械工业出版社,2004

49 刘修骥. 坦克系统设计[M]. 北京:国防工业出版社. 1988:11-45

50 张克健. 车辆地面力学. 北京:国防工业出版社.2000:159-164

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号