目 录

摘要………………………………………………………………………………………Ⅰ

Abstract …………………………………………………………………………………Ⅱ

第1章 绪论………………………………………………………………………………1

1.1选题背景、研究目的及意义………………………………………………………1

1.2侧栏板起重运输汽车国内外研究现状………………………………………… 1

1.3 侧栏板起重运输的发展与前景…………………………………………………2

1.4本设计的目标和主要内容………………………………………………………3

第2章 侧栏板起重汽车方案设计与分析…………………………………………4

2.1 侧栏板起重运输汽车的结构……………………………………………………4

2.1.1侧栏板起重运输汽车的概念………………………………………………4

2.1.2侧栏板起重运输汽车的分类………………………………………………4

2.1.3侧栏板起重运输汽车的组成………………………………………………4

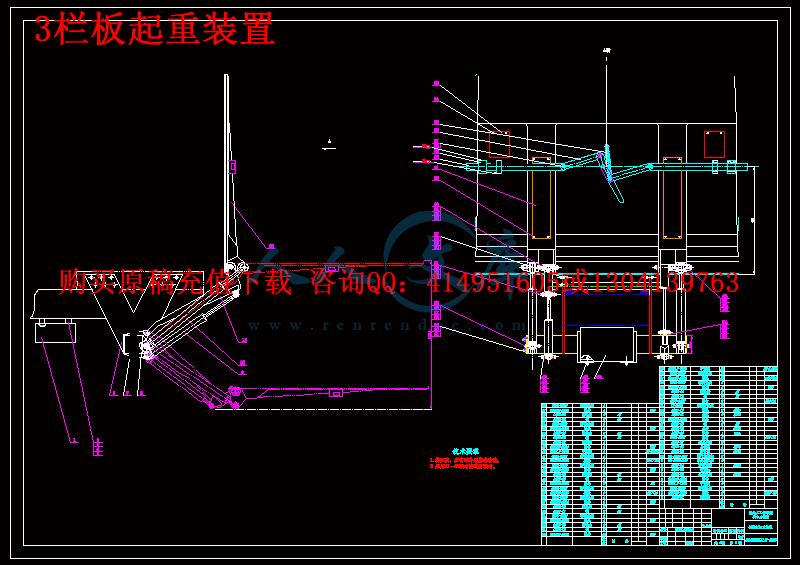

2.1.4栏板起重装置的工作原理………………………………………………5

2.2侧栏板起重汽车升降机构的设计与分析………………………………………6

2.2.1单缸对中式升降机构………………………………………………………6

2.2.2双缸对称式升降机构………………………………………………………8

2.2.3四缸驱动式升降机构………………………………………………………10

2.2.4五缸驱动式升降机构………………………………………………………11

2.3侧栏板起重装置的液压系统……………………………………………………12

2.3.1单缸驱动栏板起重装置的液压系统………………………………………12

2.3.2双缸驱动栏板起重装置的液压系统……………………………………13

2.3.3四缸驱动栏板起重装置的液压系统………………………………………14

2.3.4五缸驱动栏板起重装置的液压系统………………………………………14

2.4侧起重栏板……………………………………………………………………16

2.5侧栏板起重装置主要性能参数的选择………………………………………17

2.6侧栏板起重装置动力源结构型式………………………………………………17

2.7安全机构…………………………………………………………………………18

2.8本章小结…………………………………………………………………………19

第3章 侧栏板起重运输车底盘的选取……………………………………………20

3.1底盘的选取……………………………………………………………………20

3.1.1汽车底盘选型要求………………………………………………………20

3.1.2底盘选型……………………………………………………………………20

3.1.3底盘的选取…………………………………………………………………21

3.2选用的底盘主车架的主要尺寸…………………………………………………21

3.3栏板起重车质量参数的估算……………………………………………………22

3.4本章小结…………………………………………………………………………22

第4章 侧栏板起重车结构设计……………………………………………………23

4.1副车架的改装设计……………………………………………………………23

4.1.1副车架外形设计……………………………………………………………23

4.1.2副车架选材…………………………………………………………………23

4.2升降机构支架的设计…………………………………………………………24

4.3升降机构各杆的初步设计计算…………………………………………………24

4.3.1上下杆的长度计算…………………………………………………………24

4.3.2拐臂半径r和液压缸的初始长度………………………………………25

4.4侧栏板升降机构设计校核计算…………………………………………………26

4.4.1侧栏板升降机构的运动学分析……………………………………………26

4.4.2侧栏板升降机构尺寸参数的确定与校核…………………………………31

4.4.3侧栏板升降机构受力分析…………………………………………………32

4.4.4侧栏板升降机构受力计算…………………………………………………35

4.4.5侧栏板升降机构的校核……………………………………………………37

4.5本章小结…………………………………………………………………………38

第 5章 液压系统的设计与选型……………………………………………………39

5.1液压系统设计分析………………………………………………………………39

5.1.1液压缸的选型与设计………………………………………………………39

5.1.2液压泵的选型计算…………………………………………………………40

5.1.3油箱容积与管路内径计算…………………………………………………41

5.2液压系统参数计算………………………………………………………………42

5.2.1液压缸选型确定…………………………………………………………42

5.2.2液压泵及直流电动机的选型确定…………………………………………42

5.2.3油箱容积与管路内径参数确定……………………………………………43

5.2.4分配阀选型…………………………………………………………………44

5.3本章小结…………………………………………………………………………44

第6章 侧栏板起重运输汽车主要性能计算……………………………………45

6.1动力性计算………………………………………………………………………45

6.1.1发动机外特性………………………………………………………………45

6.1.2汽车的行驶方程式…………………………………………………………46

6.1.3动力性评价指标的计算……………………………………………………48

6.1.4侧栏板起重运输汽车整车动力性计算……………………………………49

6.2燃油经济性计算…………………………………………………………………52

6.3侧栏板起重运输汽车稳定性计算………………………………………………53

6.3.1侧栏板起重运输汽车静态稳定性计算……………………………………53

6.3.2侧栏板起重运输汽车装卸时稳定性计算…………………………………55

6.4本章小结…………………………………………………………………………56

结论………………………………………………………………………………………58

参考文献 ………………………………………………………………………………59

致谢………………………………………………………………………………………60

附录………………………………………………………………………………………61

第1章 绪 论

1.1选题背景、研究目的及意义

随着现代物流业的迅速发展,汽车的运输量迅速增长,货物的装卸量和频率也随之加大。对于大吨位的厢式载货汽车而言,由于车厢地板离地较高,且货物质量较大,装卸困难,特别是在单人操作时,货物装卸很不方便,工作效率低。基于此,许多厢式载货汽车装有举升栏板。

起重栏板可大幅度提高运输及装卸效率, 减轻操作人劳动强度, 广泛用于邮政、金融、石化、商业、制造等行业[1]。

栏板起重运输汽车是在普通载货汽车基础上发展起来的。载货汽车最初都是完全人力化装运,即完全靠人的肩扛手抬,费事费力、劳动效率低下、危险性高、工作人员劳动强度大 ,即使如此,但对于较少货运量来说也是能够承受的。近年来,随着我国国民经济持续、快速、健康的发展,物流量成倍的增长,再加上各类型公路的建设速度加快,公路货运发展得到迅猛的增长,专业运输单位和个体运输经营者如雨后春笋般地多了起来。很多公司都有了自己的运输车队,仅靠手工作业,不能充分发挥车辆的效能以提高企业效率。同时由于汽车运输量成倍增长,货物的装卸量和频率也随之加大。对于大吨位的厢式载货汽车而言,由于车厢地板离地较高,且货物质量较大,装卸困难,特别是在单人操作时,货物装卸很不方便,工作效率很低。可见,实现货车装运的机械化是势在必行的,为此需设计一种可实现自起重装卸功能的专用载货汽车——侧栏板起重运输汽车,仅利用一套侧栏板起重装置就可以实现货物的机械化装运,从而大幅度能提高运输和装卸效率,减轻人的工作强度[2~4]。

1.2侧栏板起重运输汽车国内外研究概况

栏板起重装置的发展, 在国外大体上可分为四个时期。第一代产品产生于20世纪30 年代末, 其特点主要是单缸举升, 而栏板翻转靠手动, 起升质量为500kg左右, 栏板(又称载物平台) 触地倾角9°~10°。目前, 这种产品在东南亚、日本仍在使用, 20世纪90年代, 还在美国得到了新的发展。第二代产品产生于20世纪50年代初的欧洲市场, 在第一代产品的基础上增加了翻转关门油缸。举升与翻转分别由二个独立油缸实现。最常见的是四只油缸的型式, 也有双缸的。起升质量在500kg以上, 载物平台触地倾角10°, 翻转动作凭操作者经验控制。该种产品目前主要用于美洲及东南亚地区。第三代产品产生于20世纪70年代末的欧洲市场, 是在第二代产品的基础上增加第五只油缸。这只油缸在液压系统中主要起相对位置的记忆功能, 使载物平台触地、离地的翻转动作不再由操作者控制而由液压系统本身控制, 从而使升降过程相对平稳与安全。触地倾角一般为8°~10°。若兼作厢门用, 因平台尺寸增大, 倾角也可能小于8°。目前该类产品普遍用于欧美地区。第四代产品产生于29世纪90年代初, 其液压系统及功能原理同第三代产品, 只增加了记忆油缸的尺寸, 使记忆动作的范围进一步增大。它不同于第三代产品的关键在于其载物平台增加特殊结构, 由一体改为两体活动联接, 使平台触地后不仅能自动翻转, 而且有一个下沉的动作, 使触地倾角达到6°, 甚至在6°以下。目前该产品在荷兰、南斯拉夫和中国已申请了实用新型发明专利。国内已有定型产品投放市场。从操作性能、安全可靠性等使用效果上, 第四代产品将逐渐取代了第二、三代产品。而第一代产品,由于其结构简单, 重量轻, 虽然技术含量低, 但具有便于维修等优点在发展中国家将仍有一定的市场。

栏板起重装置在国内的发展只是近二十几年的事情。1985年原邮电部从日本进口了一批装有栏板起重装置的厢式车。此后, 由汉阳专用汽车研究所、湖北汽车配件厂和邮电部明水通信机械厂三家合作进行了国产化研制开发, 历时两年多, 却因多种原因而未能投入使用。1988年初, 邮电部明水通信机械厂组织技术人员, 继续研制。在北京市邮政局的大力协助下, 经过近四年的努力, 产品质量日渐趋于稳定。国产化产品早期用汽车发动机作为动力。1992年实现以汽车蓄电池作为液压泵站的驱动力。1992年以后, 栏板起重装置因国内厢式车的发展而开始发展起来, 技术水平也逐渐向国际靠近。据目前了解的情况, 国内生产栏板起重装置的企业包括明水邮电通信设备厂等至少有5 家, 产品结构型式有单缸、四缸、五缸及20世纪90年代初的美国技术及最新型的五缸技术。尽管在产品结构形式上, 国际上的四代产品均在国内都有生产, 但就其发展而言, 仍处于起步阶段。国内市场的扩展, 还需要时间与机遇。从时间上讲可能不会太久, 从品种上讲, 短时期内将仍是以多种型式并存, 但最终可能是单缸产品和五缸产品为主[3]。

1.3侧栏板起重运输的发展方向与前景

传统的栏板起重车大多数只是局限于尾板起重,使得栏板起重车的应用范围不够广泛,环保意识的增强,对起重车的要求也越来越高。现代车辆的装备技术必需与生态型、现代化国际大都市发展相适应,具有国际先进、技术创新的装备特征,必需从满足单一的普通作业需求,向满足文明作业、环境保护、质量监管、城市容貌等作业和管理需求方向发展。这些特征如下。

(1)集成化

即从一般的机械化向装备技术集成方向发展,这是集成化的技术基础;从单一功能的设备向装备系统集成方向发展,这是集成化的形态体现。

(2)环保化

现代化城市的起重车辆,将从只满足基本作业功能需求向满足环保作业功能需求的方向发展。通过技术创新、产品改进、功能完善,提高产品在控制污水、扬尘、噪声、废气等污染方面的性能。

(3)人性化

车辆的人性化是体现现代文明社会以人为本的理念,分别反映在操作人员工作环境和作业过程中对周围环境和人们的影响二个方面。

在操作人员工作环境方面,将以提高驾驶操作的舒适性,减轻作业人员的劳动强度为发展目标,使驾驶、作业人员的工作环境得到改善和提高。

以上特征要求也正是栏板起重的发展和努力优化的方向。

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号