基于CATIA的F09涡轮增压发动机中冷器设计【全套包含CAD图纸三维建模和说明书】

收藏

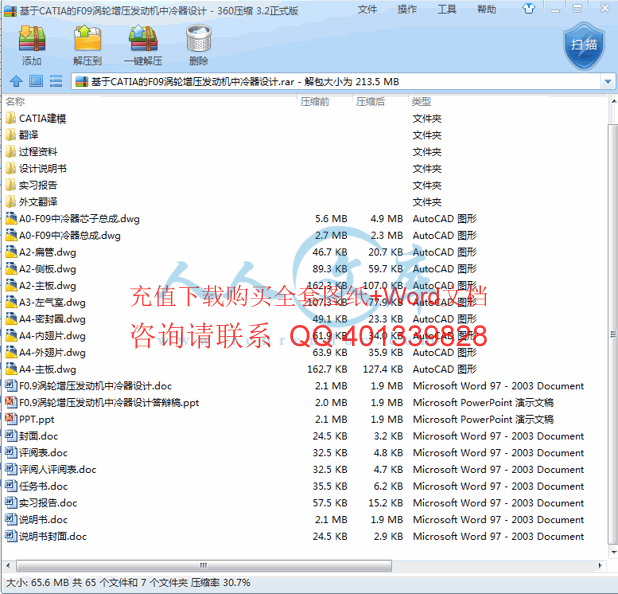

资源目录

压缩包内文档预览:(预览前20页/共29页)

编号:1220496

类型:共享资源

大小:84.80MB

格式:ZIP

上传时间:2017-05-22

上传人:机****料

认证信息

个人认证

高**(实名认证)

河南

IP属地:河南

50

积分

- 关 键 词:

-

基于

catia

f09

涡轮

增压

发动机

中冷器

设计

全套

包含

包括

包孕

蕴含

cad

图纸

三维

建模

以及

说明书

仿单

- 资源描述:

-

- 内容简介:

-

I 西华大学毕业设计说明书 摘 要 . 1 . 2 1、前言 . 3 2、绪论 . 4 2、 1汽车历史 . 4 2、 2中冷器简介 . 5 2、 2、 1中冷器背景 . 5 2、 2、 2中冷器的作用 . 7 2、 2、 3中冷器的分类 . 8 3、设计分析 . 10 计任务分析 . 10 3、 2 理论分析 . 12 4、中冷器设计 . 17 4、 1 预备计算 . 17 4、 2结构计算 . 18 力计算 . 20 阻力计算 . 23 4、结论 . 26 致 谢 . 27 参考文献 . 28 1 西华大学毕业设计说明书 摘 要 随着汽车技术 的发展,涡轮增压系统开始应用的越来越广泛。中冷器作为涡轮增压系统的重要部件也得到了很大的发展。 中冷器的形式有很多,管带式是在二十世纪八十年代末九十年代初期开始得到重视和研究的一种新型高效的中冷器 。但是,由于管带式中冷器的发展时间还不长,自今尚无成熟的设计和计算理论。因为中冷器也属于换热器的一种,其区别在于中冷器的内部压力大,要求换热过程的压力降小,一般情况都是我们都是按照换热器理论来进行设计和计算的。 本文主要式对管带式空 先对涡轮增压系统和中冷器进行简单介绍,主要介绍了中 冷器出现的背景、作用和分类;然后,根据设计要求,进行设计分析和理论准备;最后,对中冷器进行结构、热力、阻力的计算。 【关键词】 :管带式空 计分析,结构,阻力,计算 2 西华大学毕业设计说明书 of to is as a is in 980s in 990s to of a to of is is no on to a of is is we is to of on to of to 【 : 3 西华大学毕业设计说明书 1、前言 随着经济的发展,汽车工业也发生着日新月异的变化。现在,人们对汽车的要求越来越高,在高速舒适的同时,也追求经济环保。中冷器的出现正是在这样的背景下应运而生的。 中冷器一般只有 在安装了涡轮增压的车才能看到。因为中冷器实际上是涡轮增压的配套件,其作用在于提高发动机的换气效率。 对于增压发动机来说,中冷器是增压系统的重要组成部件。无论是机械增压发动机还是涡轮增压发动机,都需要在增压器与发动机进气歧管之间安装中冷器。 涡轮增压的发动机为何会比普通发动机拥有更大的动力,其中原因之一就是其换气的效率比一般发动机的自然进气更高。当空气进入涡轮增压后其温度会大幅升高,密度也相应变小,而中冷器正是起到冷却空气的作用,高温空气经过中冷器的冷却,再进入发动机中。如果缺少中冷器而让增压后的高温空气直接 进入发动机,则会因空气温度过高导致发动机损坏甚至死火的现象。 安之星 2 将安装中置涡轮增压发动机,本次设计的主要目的就是设计适用于 的中冷器。 4 西华大学毕业设计说明书 2、绪论 2、 1 汽车历史 车的诞生,车的发展,在历史的长河中给我们留下了点点滴滴。汽车自上个世纪末诞生以来,已经走过了风风雨雨的一百多年。从卡尔 8 公里的速度,跑到现在,竟然诞生了从速度为零到加速到 100公里 /小时只需要三秒钟多一点的超级跑车。这一百年,汽车发展的速度是如此惊人!同时,汽车工业也造就了多位巨 人,他们一手创建了通用、福特、丰田、本田这样一些在各国经济中举足轻重的著名公司。这篇资写着许多有趣的故事,在中国已经成为世界五大汽车强国之际,让我们一起来回望汽车的发展历史,体会汽车给我们带来的种种欢乐与梦想 汽车在改变我们的生活,它在带给我们极大便利的同时,的确也带来了一些烦恼。但是,生活就是这样,对任何生活方式的评价都是相对的,没有绝对的好与坏。这是一种观念,一种态度,更是一种文化。 1890车过渡到汽车,金属车身出现。 1885 年,德国工程师卡尔本茨制成了世界上第一辆三轮车,并于 1886 年 1 月 29 日申请并获得了发明专利,所以, 1886年 1 月 29日被认为汽车的诞生日。几乎同时,德国工程师戈特利布戴姆勒也成功研制成一辆公认的以内燃机为动力的四轮汽车。 1894年奔驰 料方面 ,1900年,金属车身获得专利,但主体结构仍是木材和连接(以前是这个“他”)它们的钢材。二十世纪初, 建了美国钢铁公司,为迅速成长的汽车工业提供充足原料, 1914年 明了全金属车身。同年道奇公司生产了第一辆全金属汽车。 1918 年意 大利蓝旗亚公司也开始生产全金属汽车。非承载式车身向承载式车身转变,汽车不再是底盘和车身的简单叠加,而是成为整体。技术方面, 1890年 司 (法国 )制造的第一批汽车为后来汽车设定了很多标准并沿用至今。如前置发动机后轮驱动布局和最早的变速器。 1904年 对汽车布局做出了注解,包括发动机舱罩的身高和乘客座位的降低等,勾勒出了现代汽车雏形。 汽车的发展主要简历了以下几个阶段: 1、 1920年 哈利厄尔时代 2、 1930年 流线型 与船型车身 3、 1940年 国民车 4、 1970年 平面直角和多元化 5、 1990年 裂的时代 5 西华大学毕业设计说明书 2、 2 中冷器简介 2、 2、 1 中冷器背景 随着汽车的迅速发展,人们对汽车动力性和节能环保的要求越来越高。涡轮增压系统应运而生。涡轮增压的主要作用就是提高发动机进气量,从而提高发动机的功率和扭矩,让车子更有劲。一台发动机装上涡轮增压器后,其最大功率与未装增压器的时候相比可以增加 40%甚至更高。这样也就意味着同样一台的发动机在经过增压之后能够产生更大的功率。就拿我们最常见的 过增压之后,动力可以达到 是耗油量却比 另外一个层面上来说就是提高燃油经济性和降低尾气排放。不过在经过了增压之后,发动机在工作时候的压力和温度都大大升高,因此发动机寿命会比同样排量没有经过增压的发动机要短,而且机械性能、润滑性能都会受到影响,这样也在一定程度上限制了涡轮增压技术在发动机上的应用。增压类型有 4 种,机械增压系统、气波增压系统、废气涡轮增压系统、复合增压系统;其中废气涡轮增压系统最为常见。如图 图 轮增压 图 轮增压工作原理 增压器与发动机无任何机械联系,实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量就可以增加发动机的输出功率。一般而言,加装废气涡轮增压器后的发动机功率及扭矩要增大 20% 30%。但是废气涡轮增压器技术也有其必须注意的地方,那就是 泵轮和涡轮由一根轴相连,也就是转子,发动机排出的废气驱动泵轮,泵轮带动涡轮旋转,涡轮转动后给进气系统增压。增压器安装在发动机的排气一侧,所以增压器的工作温度很高,而且增压器在工作时转子的转速非常高,可达到每分钟十几万转,如此高的转速和温度使得常见的机械滚针或滚珠轴承无法为转子工作,因此涡轮增压器普遍采用 6 西华大学毕业设计说明书 全浮动轴承,由机油来进行润滑,还有冷却液为增压器进行冷却。涡轮增压工作原理如图 色为高温废气,蓝色为新鲜空气。 图 涡轮增压工作简图 涡轮增压的工作过程如图 示,图中红 色的为 高温废气,蓝色为新鲜空气 。 中冷器, 1 为增压进气口, 2 为增压出气口(中冷器进气口),3 中冷器出气口。红色的高温高压气体带动涡轮高速旋转,这种高速旋转通过轴传递给另一涡轮旋转,对空气进行压缩,增压的新鲜空气经过中冷器进行冷却,最后通入气缸做功。 中冷器是增压系统的一部分。当空气被高比例压缩后会产很高的生热量,从而使空气膨胀密度降低,而同时也会使发动机温度过高造成损坏。为了得到更高的容积效率,需要在注入汽缸之前对高温空气进行冷却。这就需要加装一个散热器,原理类似于水箱散热器,将高温高压空气分散到 许多细小的管道里,而管道外有常温空气高速流过,从而达到降温目的(可以将气体温度从 150降到 50左右)。由于这个散热器位于发动机和涡轮增压器之间,所以又称作中间冷却器,简称中冷器。 因为中 冷器实 际上是涡轮增压的配套件,其作用在于提高发动机的换气效率。 对于增压发动机来说,中冷器是增压系统的重要组成部件。无论是机械增压发动机还是 涡轮增压发动机 , 都需要在增压器与发动机进气歧管 之间安装中冷器。下面以涡轮增压发动机为例,对中冷器进行 简绍。如图 示, 涡轮增压的发动机为何会比普通发动机拥有更大的动力,其中原因之一就是其换气的效率比一般发动机的自然进气更高。当空气进入涡轮增压后其温度会大幅升高,密度也相应变小,而中冷器正是起到冷却空气的作用,高图 中冷器 7 西华大学毕业设计说明书 温空气经过中冷器的冷却,再进入发动机中。如果缺少中冷器而让增压后的高温空气直接进入发动机,则会因空气温度过高导致发动机损坏甚至死火的现象。 图 柴油机中冷器 2、 2、 2 中冷器的作用 中冷器的作用是降低发动机的进气温度。那么 为什么要降低进气温度呢? ()发动机排出的废气的温度非常高,通过增压器的热传导会提高进气的温度。而且,空气在被压缩的过程中密度会升高,这必然也会导致空气温度的升高,从而影响发动机的充气效率。如果想要进一步提高充气效率,就要降低进气温度。有数据表明,在相同的空燃比条件下,增压空气的温度每下降 10,发动机功率就能提高。 ()如果未经冷却的增压空气进入燃烧室,除了会影响发动机的充气效率外,还很容易导致发动机燃烧温度过高,造成爆震等故障,而且会增加发动机废气中的 成空气污染 。 为了解决增压后的空气升温造成的不利影响,因此需要加装中冷器来降低进气温度。 使用设计良好的中冷器可以额外多获得 5%动力。 也有一些车子使用顶置中冷器,通过发动机盖上的开孔来获得冷却空气,所以在车子起步之前,中冷器只会受到一些从发动机舱吹来的热风的吹拂,虽然散热效率受到了影响,不过因为进气温度在这样的情况下会升高,所以发动机的油耗会下降不少,这样也间接降低了发动机的工作效率,但是对于功率强劲的增压车来说,过大的动力导致的起步不稳反而会在这种情况下缓解, 巴鲁的 系就是顶置中冷器的典型。除此之外,顶置 8 西华大学毕业设计说明书 中冷器布局最大的优势还在于可以有效的缩短压缩气体到达发动机的行程。 2、 2、 3 中冷器的分类 中冷器的作用是降低发动机的进气温度。一般由铝合金材料制成。按照冷却介质的不同,常见的中冷器可以分为风冷式和水冷式 2 种。 ( 1)风冷式 利用外界空气对通过中冷器的空气进行冷却。优点是整个冷却系统的组成部件少,结构比水冷式中冷器相对简单。缺点是冷却效率比水冷式中冷器低,一般需要较长的连接管路,空气通过阻力较大。风冷式中冷器因其结构简单和制造成本低而得到了广泛应用,大部分涡轮增 压发动机使用的都是风冷式中冷器,例如华泰特拉卡 野车和一汽大众宝来1 8T 轿车搭载的发动机都使用了风冷式中冷器。 图 空 2)水冷式 利用循环冷却水对通过中冷器的空气进行冷却。优点是冷却效率较高,而且安装位置比较灵活,无需使用很长的连接管路,使得整个进气管路更加顺畅。缺点是需要 1 个与发动机冷却系统相对独立的循环水系统与之配合,因此整个系统的组成部件较多,制造成本较高,而且结构复杂。 9 西华大学毕业设计说明书 水冷式中冷器的应用比较少,一般用在发动机中置或后置的车辆上,以及大排量发动机上,例如奔 驰 车和奥迪 车搭载的发动机都使用了水冷式中冷器。 图 图 车柴油机水 10 西华大学毕业设计说明书 3、设计分析 计任务分析 具体设计要求和条件: 进口温度 ( ) 出口温度 ( ) 流量 发动机进气侧 120 50 84g/s 空气侧 40 1800m3/h 冷 620 180 100 阻 15气侧流阻 1安之星 2 将安装中置涡轮增压发动机,所以需要设计中冷器。因此本设计任务要求完成 首先要确定 中冷器在乘用车的布置位置: 图 冷器在乘用车的位置 如图 示,中冷器在乘用车的布置位置有 6 种,其布置位置的不同,对中冷器的性能都有不同的影响,对其结构也有不同的要求,本次设计的是发动机中置面包车的中冷器,根据车型的要求,选择将中冷器布置为散热器前紧凑式。 11 西华大学毕业设计说明书 这样布置的优势是,节省了布置空间,与散热器共用风扇, 降低了成本,方便维修和保养。 中冷器设计要求。 1、为取得满意的中冷效果,要求中冷器在发动机多种工作条件下供给相对恒定的进气温度。对中冷器而言,由于发动机在大进气流量的负荷条件下设计,要获得足够低的温度,在低进气量下更为困难,因此中冷器应按满负荷条件下设计。一般我们用最大功率点的条件去设计,用最大扭矩点条件去校核。一般情况下,在最大功率点由于进气流量大,中冷器内部压力降容易超标;在最大扭矩点,由于冷风流量较小,中冷器散热性能难以达到要求。 2、为得到中冷后发动机需要的最大温度降,中冷器的工作特性应根据发动机和涡 轮增压器给定的工作点来确定。一般情况下,中冷后的温度相对于环境温度应不高于 15到 25。 3、应使中冷器增压侧压力降尽可能低,中冷器增压侧压力降过大,将抵消温度下降的效果。 4、尽可能降低冷却空气侧压力降。 5、尽可能采用高效低阻散热原件,可以提高单位散热单元的散热能力,从而达到用最小的体积,最经济的方法设计制造出满足发动机要求的中冷器。 6、尽可能吧空空中冷器的容积设计得小一点。增压器压气机到进气歧管的容积和阻力两者的增加对发动机加速反应有着不良的影响。 中冷器气室设计 要求: 中冷器气室设计的好坏的标准是能否使空 气均匀地流过芯子,以及气流流过气室的阻力要小。在气室设计比较合理的情况下,通过气室的压力降要占整个中冷器压力降的 60左右,而仅有 40的压力降是芯子产生的。因此中冷系统压力降的减少是气室优化设计所必须考虑的。具体要求有以下几点: 1、选择合适的气室口直径。气室口直径的大小应根据中冷器的进气流量而定,而不是等同于增压器出口直径。 2、尽量减少 90弯头,一个直角弯管的阻力相当于 3 个 120弯管的阻力。 3、气室口与气室体交接处的设计非常关键,应适当加大流道截面,应尽量光滑过渡。 4、所有气室内外表面都应光滑过渡,有 条件的话还应该做一下气室的流场分析。 中冷器设计必须要了解影响中冷器性能的因素。主要有以下一些: 1、车脸的开孔率,理想的开孔率为 70% 80%。轿车和轻卡课适当降低为 60%。如果把开孔率降低 30%,冷却能力相差 20%,沸腾空气温度相差 10。 2、与中冷器串联在一起的冷却器组的冷侧风阻太大。他们之间的装配缝隙太大。 3、风扇设计风量偏小。风扇与散热器太近,风扇同时产生轴向和颈项气流。两个方向的气流发生相互干扰而使风量减少。当不使用护风圈时,风扇与散热器的距离越小越好,约为 25 30用护风圈时,风扇与散 热器距离远就可得到较高的效率,该距离一般为 127 4、风扇与发动机的距离的下限为 1005、风扇与护风罩间隙设定不合理,载重车的风扇与护风罩间隙越小越好,一般为 20时风量可达到 93%,如果改进风罩的安装方法,可使间隙小道 2车的风扇与护风罩间隙却不能太小。 6、风扇与风罩的相对位置不合理,风扇伸入护风圈的长度一般为叶片弦长的 2/3 3/3,其中离心式风扇伸入 2/3 为极限,而轴流式风扇可伸入 3/3。 7、发动机挡风的附件尽量不安装在风扇通道的后方,注意避免通过冷却器组的气流回流及 过分不均匀。导致中冷器压力下降的因素:发动机进出气管弯曲太多,流道太长;进出气管直径太小;进出气管截面积变化太激烈;管子全部为软管。 12 西华大学毕业设计说明书 3、 2 理论分析 图 增压过程 由图 知,中冷器安装在增压器与发动机的进气歧管之间,对进气进行冷却的装置,所以与散热器的作用原理基本相同。此次设计我们采用的是管带式中冷器,以下是管带式中冷器的理论介绍: 管带式中冷器是由 多 条铝合金材料 的圆管 经挤压而成的扁管,同时 把紊流片焊接到扁管内部, 把带状铝箔 翅片 加入管子 之 间,施加一定的压力,最后将翅片与 管整体钎焊而成的。由它的结构可以明显看出,在管带式中冷器当中,管内的流体从进口进去以后一直到出口为止,中间一直在扁管内流动,因此管内的流体的温度是连续的逐步降低的。而在翅片侧,空气通过每一个管间时,它的入口温度都是相同的,但是由于管内流体的温度是从进口到出口连续逐步降低的,因此流经管间每一 段 的换热量是不同的,导致各层的空气出口温度也是变化的,其整体变化趋势是沿管内流体的进口到出口方向呈逐渐减低,以靠近管内流体进口的一层空气的出口温度最高,而空气出口温度最低的是在管内流体出口的那一层。 因为管带式中冷器的这种结构特点,所以若对它的热力计算采取整体进出口的算法是不恰当的,因为管内的流体沿着管道在每一 段 同空气交换热量,但是相对于每一 段 的管道来说,管道内流体的进口温度也是持续的发生变化的。由于这个原因,若在设计和计算中采取整体的、平均的计算方法,会导致同实际的换热情况发生很大的偏差。由于管内流体的温度沿管道进口到出口的方向,是连续的逐步的降低的,而空气侧的进口温度始终保持为一定的值,这使得管道两侧的流 13 西华大学毕业设计说明书 体的温差也沿这个方向逐步降低。温差的减小,使得中冷器的换热效果变差,换热效率降低。 从以上的分 析中可知,若对管带式中冷器的热力计算采用整体的算法,会导致计算出来的中冷器的总换热量比实际的大,也就是说计算出的中冷器的换热效率会比实际的值要更大,从而使得若使用该设计出的管带式中冷器,管内流体的出口温度将会比计算的值要高,而空气的平均出口温度则会比计算的值要低。由这些分析可以知道,在管带式中冷器的设计计算中,不适合采用整体的计算方法,那会造成较大的偏差,使得设计的理论计算结果和实际的值不相一致。 图 同时,也因为管带式中冷器的这种结构 特点,如若在热力计算中采用平均温差的方法,会使得计算相当复杂,在没有相关工具或者计算软件的情况下,不建议使用这种方法进行计算。 鉴于中冷器的精确计算较为复杂,所以 作了以下的几个假设 1) 假设管内的 空气 从进口到出口始终为 气 态,也就是在管内流动的整个过程中没有发生相变。由于车辆发动机的冷却系统在正常工作情况下,管内流体的温度一般为 五十多 度至 一百 多度,因此这种假设在一定允许误差范围内是成立的。 2) 假设 冷 侧流动的空气为干空气,也就是空气中不含有水蒸气的成分,这样在换热过程中就不用考虑水蒸气的影响,可以 使计算得到简化。由于各地的环境不同,空气的湿度也会有相当大的变化和不同,即使是在一个地方,不同时间时空气的状态和成分也是不同的。而且,若空气为湿空气,它的热容比干空气要大。所以,在计算时采用这种假设也是合理的。 14 西华大学毕业设计说明书 图 几种中冷器出口温度、速度、时间对比 图 几种中冷器的出口温度与速度、时间图,该图形象的反应了风冷式(包括全覆盖式和紧凑式)和水冷式中冷器的工作状态,从图中我们可以看出,在低中速( V 100km/h)时,紧凑式中冷器的效果相当好,短时间内,中冷器的出口温度在 30 度到 40 度 之间,而全覆盖式和水冷式的冷却效果相当,紧凑式冷却效果比全覆盖式和水冷式好。随着时间的推移,紧凑式中冷器出口温度迅速上升,并在 V=150km/h 左右,出口温度得到最大值 70左右;随后随着速度时间的增加,中冷器的出口温度呈缓慢下降的趋势。全覆盖式中冷器与紧凑式中冷器的变化规律基本相同,区别在于上升温度缓慢且出口温度较紧凑式低,所以全覆盖式中冷器的性能更加稳定可靠。水冷式中冷器随着速度时间的增加,出口温度呈缓慢增加的趋势,较风冷式中冷器性能更加稳定,过程容易控制,冷却效果更好。经过分析可知,水冷式中冷器的性能 是最好的,但水冷式中冷器的制造成本也是最高的,它需要独立的冷却循环系统;较风冷式中冷器结构复杂,精度要求更高,开发难度大,而且其优越的性能在高速时更能体现。我们所设计的是面包车的中冷器,要求成本低,制造容易,所以我们选择紧凑式中冷器作为此次设计的中冷器类型。 中冷器增压过程必然会引起温度和压力的变化,其变化如图 示, 11理想压缩过程;通过比较这两个过程我们可以看到理想状态下,我们希望压力增加到一定的程度时,其温度能尽量低些,但实际的情况是随着压力的增加,其温度增加的值比 预期的高。 22*理想状态下经过中冷器冷却的过程;通过比较这两个过程我们可以看出,理想状态下我们希望能将经过压缩的高温气体降到压缩前的温度 25,但实际经过中冷器得到的气体是无法降低到压缩前的状态的,在经过实际的将温过程时,得到的出口温度是在 50左右。 15 西华大学毕业设计说明书 图 中冷器压力 同时,在本课题的设计和计算过程中,使用了下面的这些分析和方法: 1) 将管带式中冷器划分成连续的一层一层,按其每一层分别进行计算,每 16 西华大学毕业设计说明书 一层的出口温度为下一层管道流体的 进口温度,而流量则是相同的;空气侧的进口温度都相同,而流量则按平均值计算。在每一层当中,认为管内的流体是充分混合的,也就是不考虑管内流体的横向的能量交换,同时等效的把一层当中的温度变化看做是在层与层的连接处瞬时的发生的。而在翅片侧,认为流经每一个开窗的空气的温度只沿它的流动方向发生变化,也就是认为虽然空气是不混合的,但是翅片间的空气不发生热量交换。 2) 在管带式中冷器的设计计算当中,对中冷器每一层管路的换热计算使用的计算方法是 ,这种计算方法对于中冷器两侧的流体,只需要知道它们各自的入口温 度和热容量,不需要太多其它的元素,因此计算过程相对比较简单,计算量也不会特别的大。在管道进口和出口那两层管路,由于只与流经一个开窗的空气发生能量交换,因此等效的认为同这两层管内流体交换热量的空气的流量都分别为总体平均值的一半大小。而在中间各层的管道中的流体,它与流经该层管道上、下两个表面的空气都发生了能量交换,因此它的换热面积为上、下两个换热面的总和,上、下两个换热面的空气流量都为平均值的一半大小,所以,等效的认为同中间各层的管内流体交换能量的空气流量大小为总体的平均值的大小,而换热面积则为一个换热面的大小 。 3) 对于论文中涉及计算的四种不同的翅片形式,分别为平直型翅片、百叶窗型翅片、锯齿型翅片和波纹型翅片,对它们的计算也采用了不同的方法。对于翅片为平直型翅片,由于已经有针对这种翅片形式的成熟的理论,因此直接通过已有的理论直接计算它的换热系数,然后计算整个的换热情况。对于其它三种翅片,由于型面比较复杂,影响换热的因素特别的多,至今还没有一个成熟的、完整的计算理论,大都是通过实验来测定,然后在根据实验数据拟合出经验公式进行计算。由于后三种翅片的换热比较复杂,因此一般都是先计算出它的换热因子 j,然后根据换热 因子 一步计算出它的换热系数。对于后面三种形式的翅片,采用的计算方法和设计计算过程大部分都是相同的,只是具体的地方有一些区别。 4) 在每一种翅片形式的管带式中冷器的整个计算过程中,使用了试凑的方法来进行计算,也就是先选定某一种形式和规格的翅片,然后假设一组管带式中冷器的外形尺寸参数,根据这些数据以及冷、热侧流体的物性参数和进出口温度和流动阻力的要求进行计算,如果不能满足设计的要求,则修改某一个外形参数或者某几个外形参数,直到最后的结果满足了设计的要求。 5) 对于冷、热侧的 流体的物性参数,是先根据设计要求的热侧进、出口温度,计算出总的换热量和空气侧的平均出口温度,然后分别求出冷、热侧的平均温度,取相应的物性参数的值。然后在中冷器的每一层当中,逐层的对中冷器的换热进行计算,得出每一层上的冷、热侧的出口温度,又根据这一层上冷、热侧的具体温度,计算这一层上的冷、热侧的流体的平均温度,查表得到该层的冷、热侧的流体的物性参数。 还有一点需要注意,由于是设计计算,因此最后计算出来的总换热量应当比实际要求的要大一定的量,这样可以保留一定的余地,保证设计出的中冷器实际工作时不会轻 易超过负荷 运行,既满足工作换热的要求,同时也可以延长中冷器的使用寿命。 在中冷器的阻力计算当中,论文中只给出了翅片侧的流动阻力计算,这是因 17 西华大学毕业设计说明书 为管内流体为水,对阻力不敏感,同时它是用泵驱动的,因此论文中没有给出水侧的流动阻力的计算。而对于翅片侧的空气,由于它对阻力相当敏感,而且这一侧的流动型面比较复杂,对换热的影响也相当的大,所以对空气的流动阻力进行了计算和校核。 在翅片侧的空气流动阻力的计算当中,使用的温度分别为空气侧的平均进口温度和出口温度。由于没有找到有关与管带式中冷器的阻力计算的相关资料,因此论文中使用了板翅式中 冷器的流动阻力的计算式,当然,在计算中使用的翅片侧的摩擦因子 f 都是针对各种翅片而不同的。另外,由于管带式中冷器不带有端盖,因此在阻力计算中都略去了这一项,只包括了进口阻力、出口阻力和流道阻力三项。 4、中冷器设计 本次中冷器的设计主要包括预备计算、结构计算、热力计算、和阻力计算四部分。 4、 1 预备计算 由于热侧的进出口条件已知,因此中冷器的理论总换热量为: Q=) = 120 =,空气侧的平均出 口温度应为: 1800m2/h=1800 600=s =+Q/40+= 求平均温度: + /2=(120+50)/2=85 18 西华大学毕业设计说明书 + /2=(0)= 根据平均温度分别求得热侧的水和冷侧的空气的物性参数如表 示 表 冷热空气的物性参数 单位 m s w k k 空气 1010空气 1010、 2 结构计算 根据对中冷器换热量等方面的要求,初步确定管带式中冷器的热侧扁管尺寸和冷侧翅片尺寸分别如表 表 示: 表 热侧扁管尺寸 横截面长度 a 横截面高度 h 扁管厚度 1 长度 b 层数 n 单位 mm mm mm 62 6 00 9 波纹型翅片的外形尺寸为: 表 冷侧翅片尺寸 板间距 片数 m 水力直径 4片厚度 2 层 数 n+1 传热面积 /板间体积 2 翅片面积 /总面积 2 单位 10 /m 100 m2/ 701 0 1586 :为增大散热面积,在中 冷器的扁管中一般安装有内翅片(内置紊流片)。为方便计算,取内翅片 5 7 511321 , 余外形尺寸与冷侧翅片相同。 中冷器高度: H=n+1)6 9 10 8 =134 19 西华大学毕业设计说明书 翅片高度: 2/2 =4道当量直 径: 片面积比 : 传热面积比: 15862 流动面积: 701400810/1)1(0 0 2 5 1 )2)(2(1迎风面积: 222210 5 3 0984 0 010)1(0 0 8 3 462热侧孔度: 一次传热面积: 400(62102)()1(2 p 扁管体积: 20 西华大学毕业设计说明书 22210 0 0 1 4 6(6)662()2()( 两扁管之间得体积: 222 0 0 0 1 9 400(62)( 二次传热面积: 0 1 9 8 610)1(8 0 0 1 4 7 59 力计算 质量流速: 22122111/)(雷诺数: 4 1 换热系数 由雷诺数可知,冷热侧流体均属于过渡流状态 ,则: 1) 对于管内流体,由于不考虑管内的相变,也就是假设管内始终为 气态 ,所以对于波纹型翅片,使用的式参考资料 ( 3)中的经验公式( 1),首先计算出它的换热因子 j,然后再根据换热因子和换热系数之间的关系式就算出空气侧的换热系数 21 西华大学毕业设计说明书 23/233/ 46 6 6 4 9 0 6 4 9 4 1 90 0 9 2 9 2 对于 管外 波纹型翅片,使用的式参考资料( 3)中的经验公式( 1),首先计算出它的换热因子 j,然后再根据换热因子和换热系数之间的关系式就算出空气侧的换热系数 23/233/ 96 8 3 1 3 7 00 0 9 2 9 2 翅片参数: )()(总有效传热面积: 两侧总的传热面积: 2222115 7 两侧传热效率: (12220211101 22 西华大学毕业设计说明书 31 对于气 垢热阻很小,所以忽略中冷器的污垢热阻,则有: 11162010则)( 因为 ,21 当以热流体侧的总传热面积 应的系数为 : 211/5 7 22 9 8 9 传热单元数: )(322311 i nm a xm i n* 处按德雷克近似关系式: x p (x e x p (*e x N T 冷器总效率: 23 西华大学毕业设计说明书 11*122*22)()()()(中冷器的传热量: 11m )( 流体的出口温度: 23111从以上计算可以看出,计算值与假设值相当接近,故认为上面的 Q、 1t 、 2t 即为所求的解。 阻力计算 1、热侧阻力计算: 20273287 33111 )( 假设 , 则 3111 )( )(“ ”“ 4 1 7 6 11 24 西华大学毕业设计说明书 由于 , 得 , 查参考资料( 2)中的图 3 k , k 3 6 8 1 2 121 k 2 4 9 (28 7 5 111参考资料( 3)中的式 2和 3,得摩擦因子 ( 7 6 4 4 4 4 0 4

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号