前 言

随着仿生学与机器人技术的飞速发展,仿生机器人已日益成为机器人领域的研究热点。仿生学将有关生物学原理应用到对工程系统的研究与设计中,尤其对当今日益发展的机器人科学起到了巨大的推动作用[3]。当代机器人研究的领域已经从结构环境下的定点作业中走出来,向航空航天、星际探索、海洋探索、水下洞穴探索、军事侦察、军事攻击、军事防御、水下地下管道探测与维修、疾病检查治疗、抢险救灾等非结构环境下的自主作业方面发展,未来的机器人将在人类不能或难以到达的已知或未知环境里工作。人们要求机器人不仅要适应原来结构化的、己知的环境,更要适应未来发展中的非结构化的、未知的环境。除了传统的设计方法,人们也把目光对准了生物界,力求从丰富多彩的动植物身上获得灵感,将它们的运动机理和行为方式运用到对机器人运动机理和控制的研究中,这就是仿生学在机器人科学中的应用。

本文结合当前仿生机器人的研究现状与未来发展方向,以慧鱼机器人模型为平台制作对机械本体结构、传动系统,控制系统的软件编程进行了系统设计及介绍。现对研究和实验当中取得的主要成果总结如下:

1.通过对甲虫六条腿的结构与功能的研究,设计了六足仿生机器人的足的结构,实现了机器人的结构仿生。

2.在对仿生模型的结构仿生与运动仿生分析的基础上,确定了采用慧鱼ROBO接口板作为控制器。

3.利用慧鱼ROBO接口板实现了电机和微动的控制,从而对机器人进行运动控制 。

4.根据三角步态原理,设计了前进、后退以及转弯等不同运动状态。并对机器人进行了运动分析,得出了一般的结论。

5.以慧鱼公司开发的编程软件:ROBO PRO,对机器人进行软件编程,使它按规定的路线运动,实现对其运动的控制。

本次毕业设计的目的和意义是综合运用大学四年里所学到的基础理论知识达到设计目的并提高自己分析问题和解决问题的能力,提高机械控制系统设计、操纵机构的设计能力及运用PRO/E设计软件的建模能力,并增强自身的动手能力与计算机编程能力。

本课题的研究前景十分广阔。例如,可以通过对海蟹的研究,进行仿生设计,制造出海陆两用的仿生机器人,建立基于环境适应行为的智能运动控制策略。在此基础上,为未来智能化近海两栖作战新概念武器结构设计与分析提供新方法。

对于跟踪国际先进军事技术,建立新型作战武器有重要意义。同时,开展对海的

研究也可以为水下科学考察、海底探矿等领域的新型机器人的开发打下理论基础。在对未知空间的探索方面也有极大的发展空间。例如,令人讨厌的苍蝇,与宏伟的航天事业似乎风马牛不相及,但仿生学却把它们紧密地联系起来了。苍蝇是声名狼藉的“逐臭之夫”,凡是腥臭污秽的地方,都有它们的踪迹。苍蝇的嗅觉特别灵敏,远在几千米外的气味也能嗅到。但是苍蝇并没有“鼻子”,它靠什么来充当嗅觉的呢? 原来,苍蝇的“鼻子”——嗅觉感受器分布在头部的一对触角上。

每个“鼻子”只有一个“鼻孔”与外界相通,内含上百个嗅觉神经细胞。若有气味进入“鼻孔”,这些神经立即把气味刺激转变成神经电脉冲,送往大脑。大脑根据不同气味物质所产生的神经电脉冲的不同,就可区别出不同气味的物质。因此,苍蝇的触角像是一台灵敏的气体分析仪。

仿生学家由此得到启发,根据苍蝇嗅觉器的结构和功能,仿制成一种十分奇特的小型气体分析仪。这种仪器的“探头”不是金属,而是活的苍蝇。就是把非常纤细的微电极插到苍蝇的嗅觉神经上,将引导出来的神经电信号经电子线路放大后,送给分析器;分析器一经发现气味物质的信号,便能发出警报。这种仪器已经被安装在宇宙飞船的座舱里,用来检测舱内气体的成分。这种小型气体分析仪,也可测量潜水艇和矿井里的有害气体。利用这种原理,还可用来改进计算机的输入装置和有关气体色层分析仪的结构原理中。

也可以对陆生的甲虫和蜈蚣等腿部运动的分析核研究制造出相应的产品,应用于军事,工业和科研。

目 录

摘 要I

ABSTRACTII

第1章 绪 论1

1.1 仿生机器人概述1

1.2仿生型多足步行机器人技术综述2

1.2.1国外仿生机器人研究现状2

1.2.2国内仿生机器人的研究现状4

1.3多足机器人的关键技术5

1.3.1协调控制问题6

1.3.2信息融合问题6

1.3.3机构设计问题6

1.3.4微传感和微驱动问题6

1.3.5能源问题6

第2章 仿生机器人总体设计方案的确定8

2.1 概述机构模型8

2.2本体结构设计8

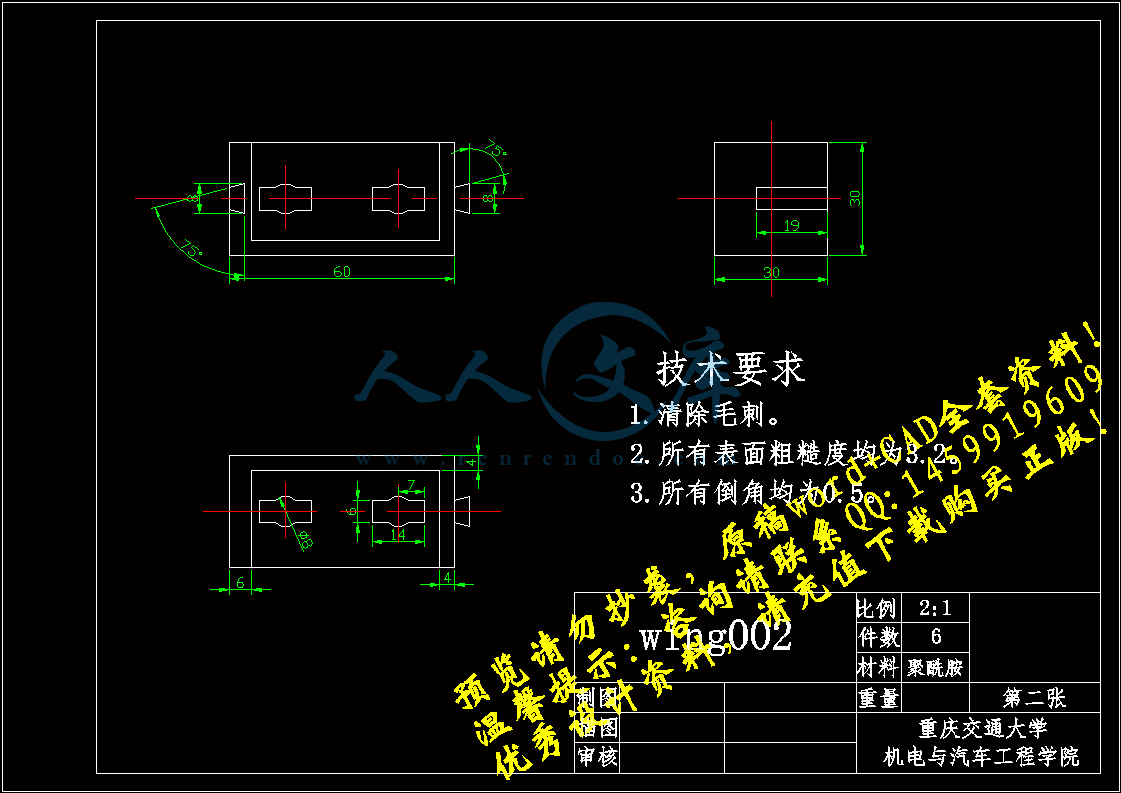

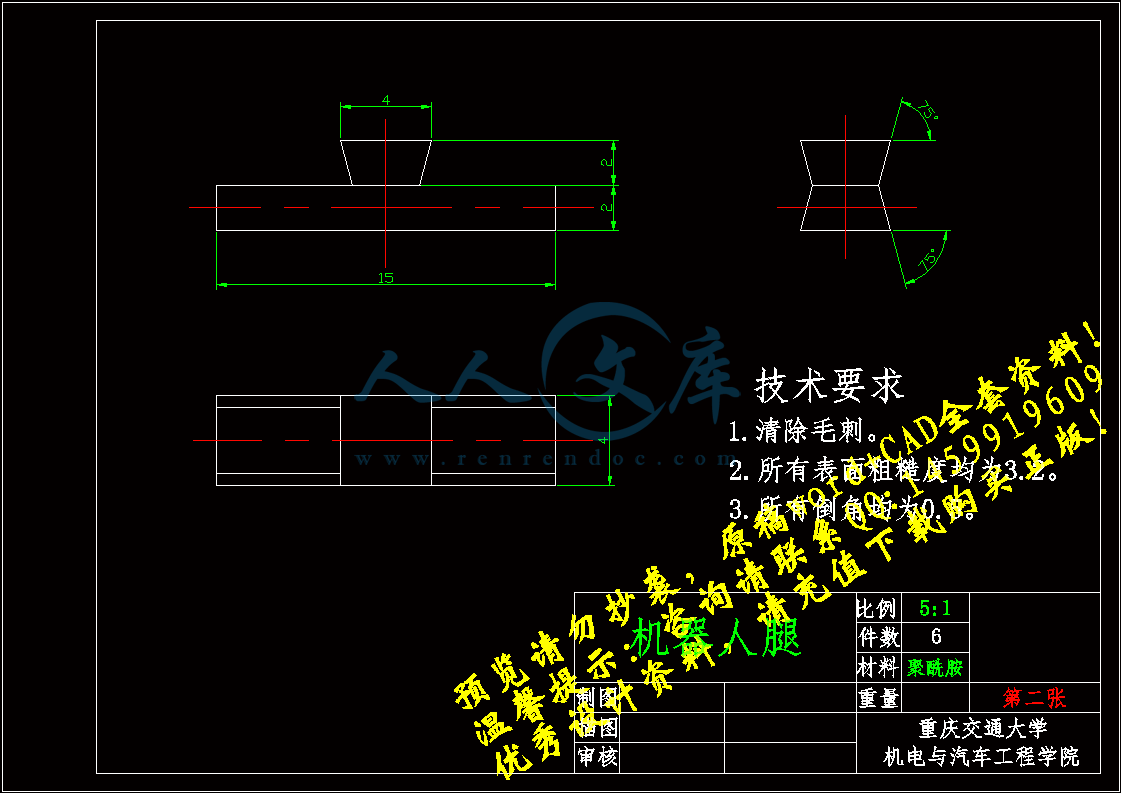

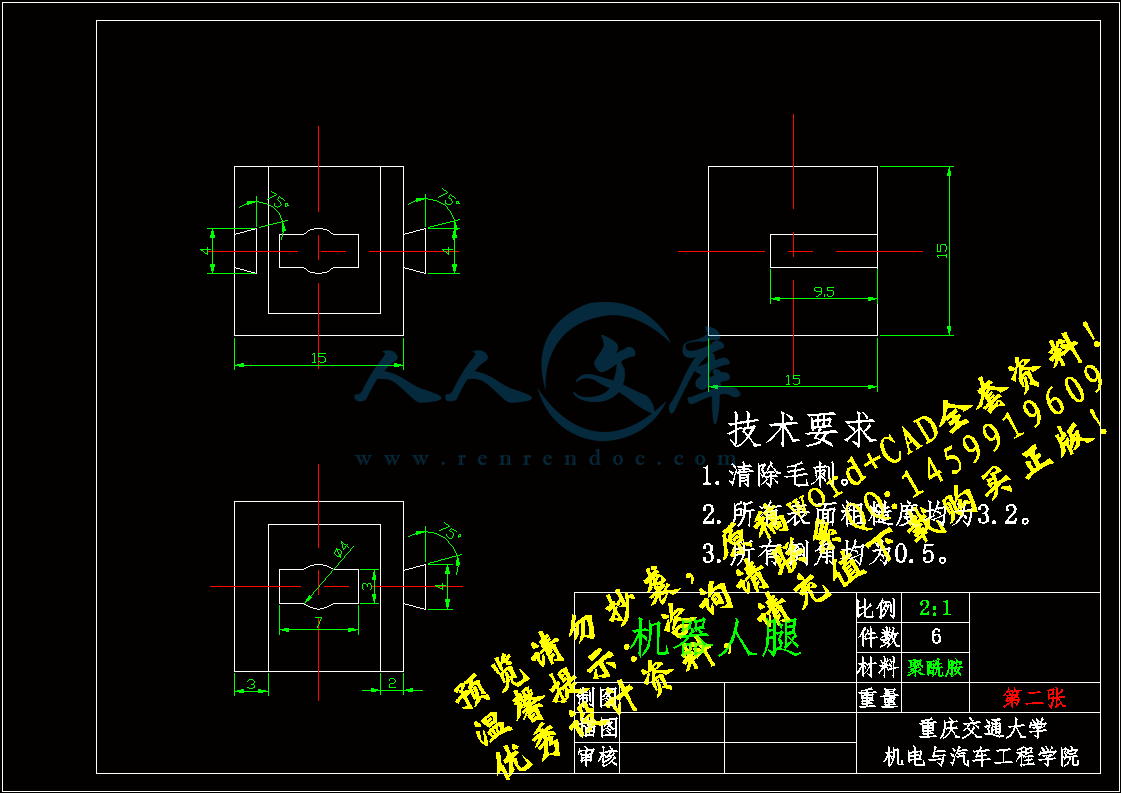

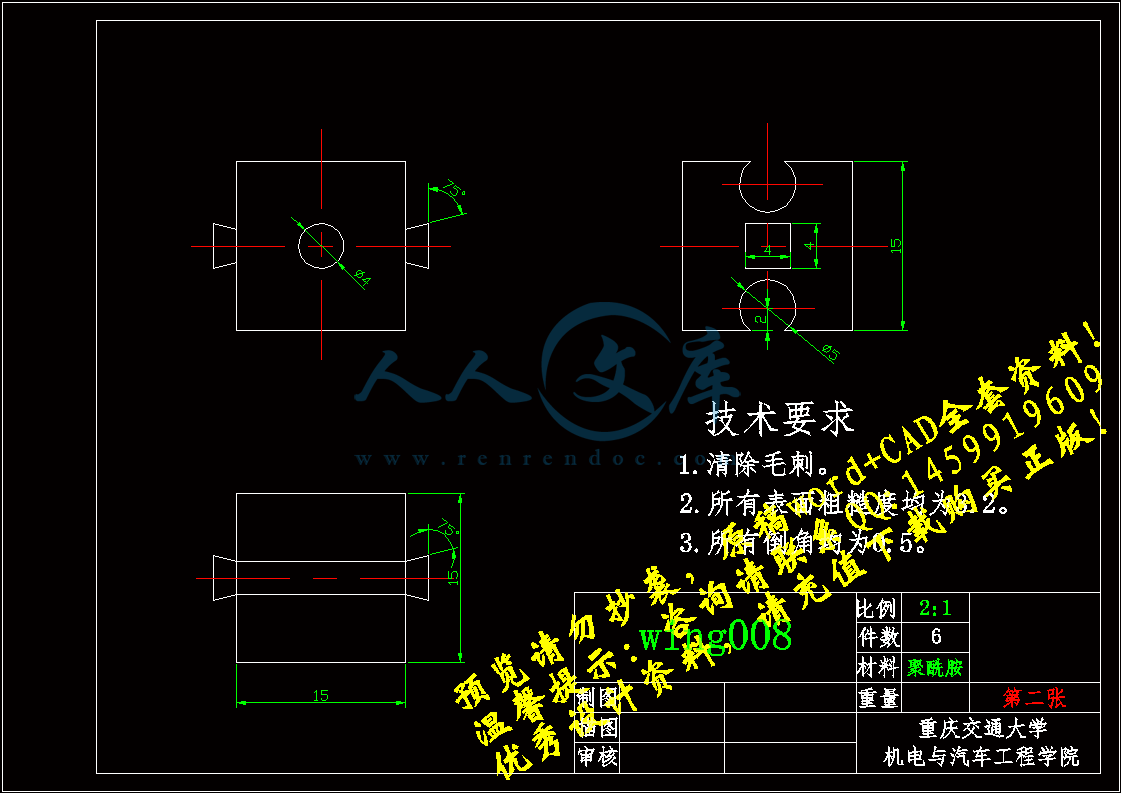

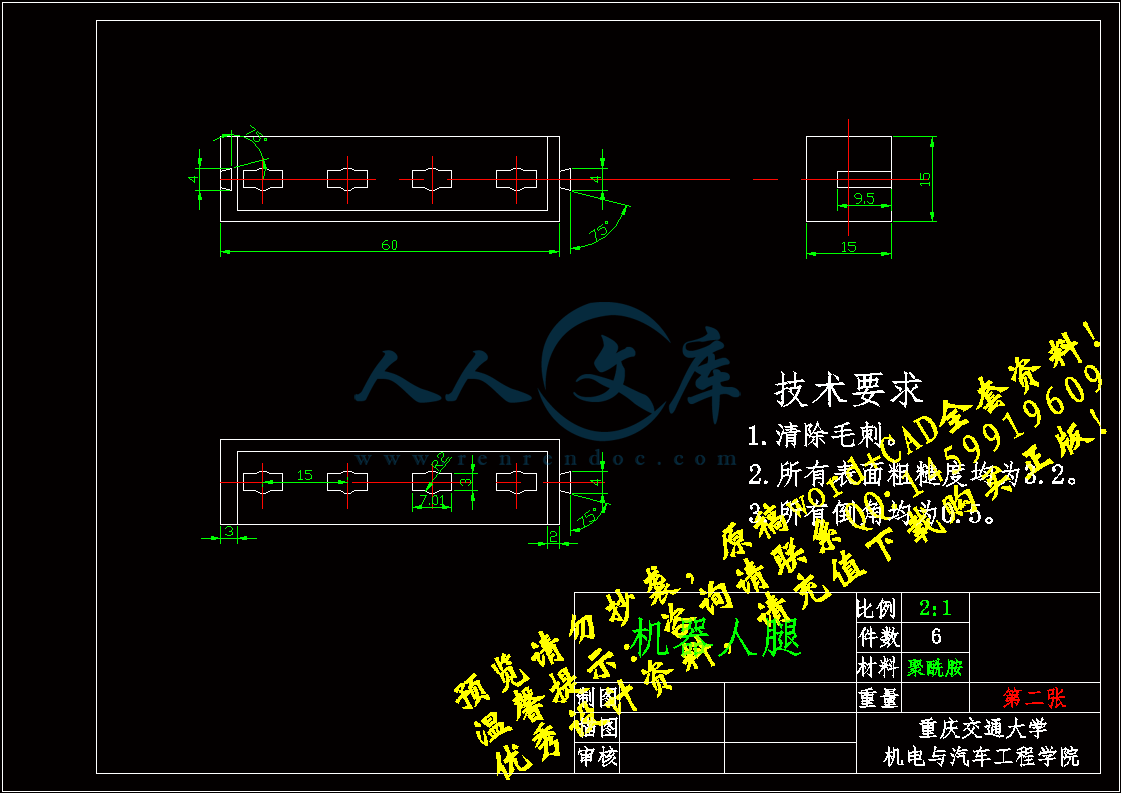

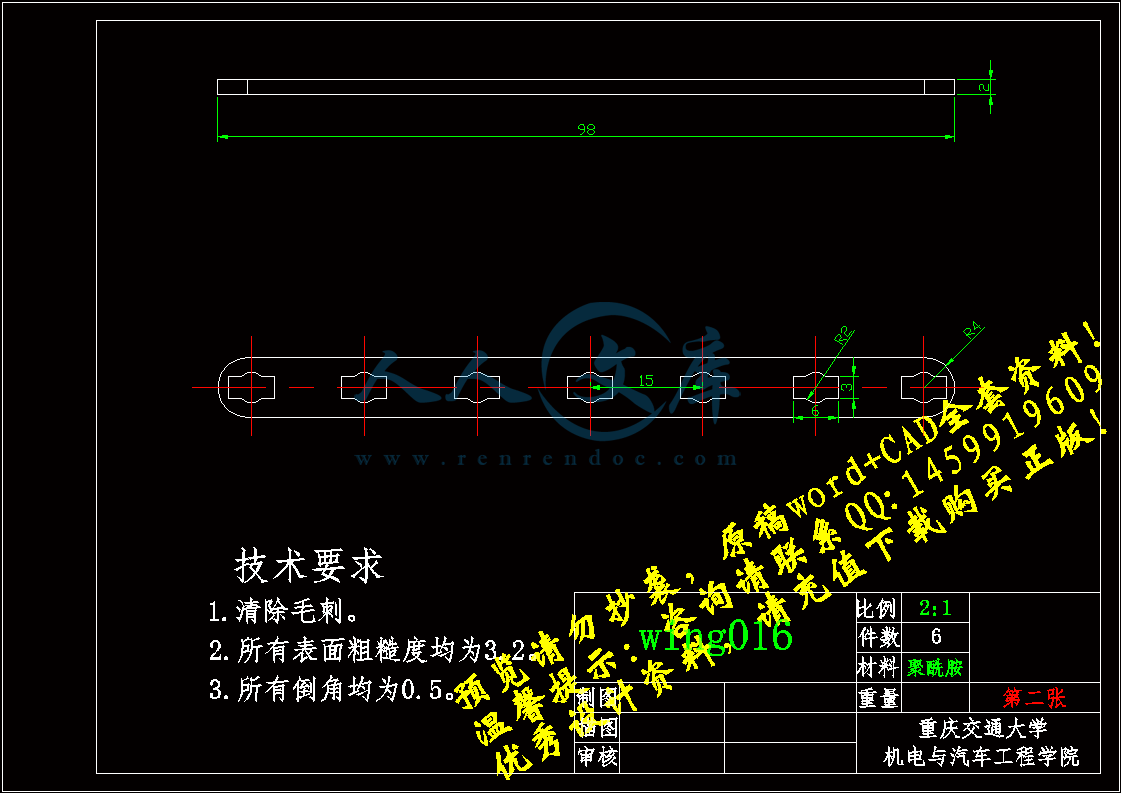

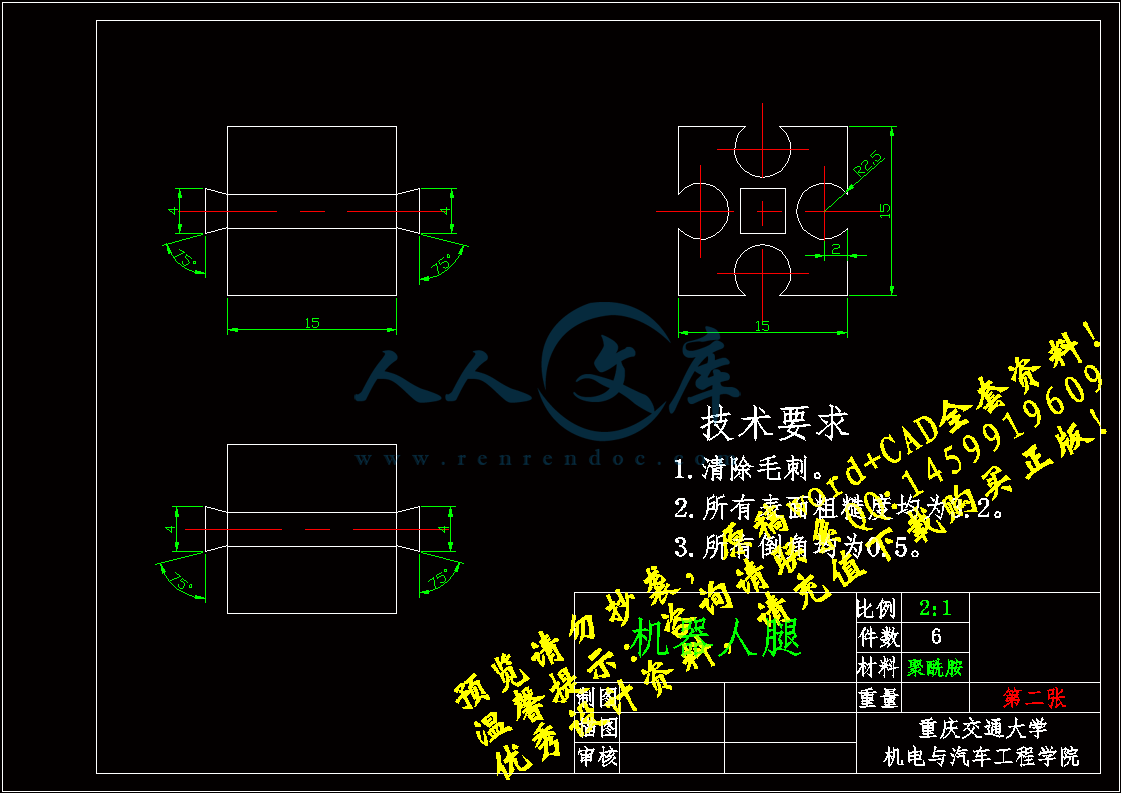

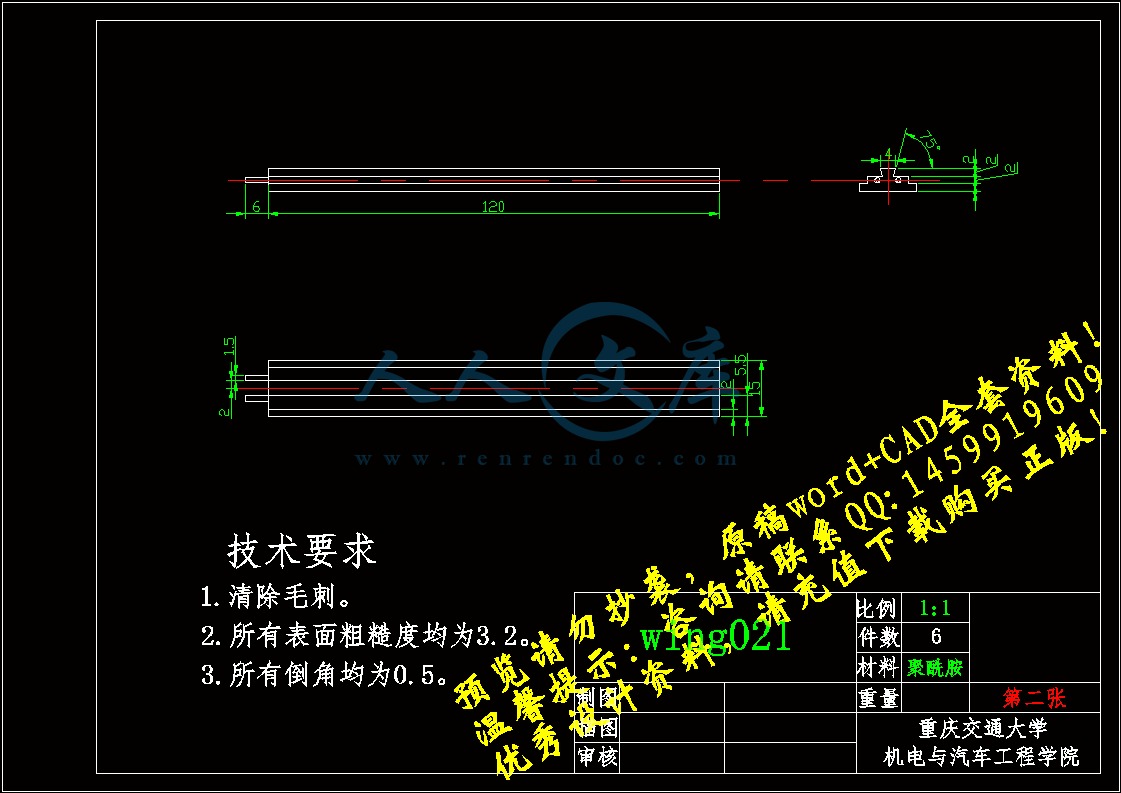

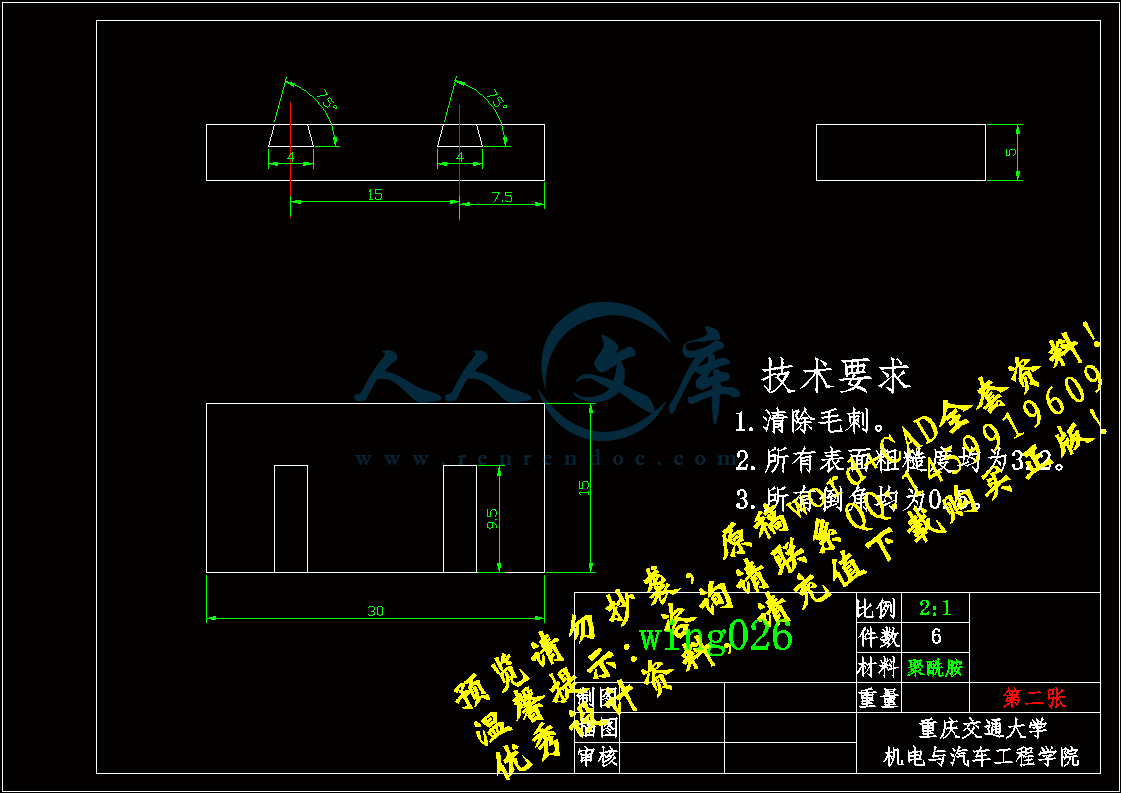

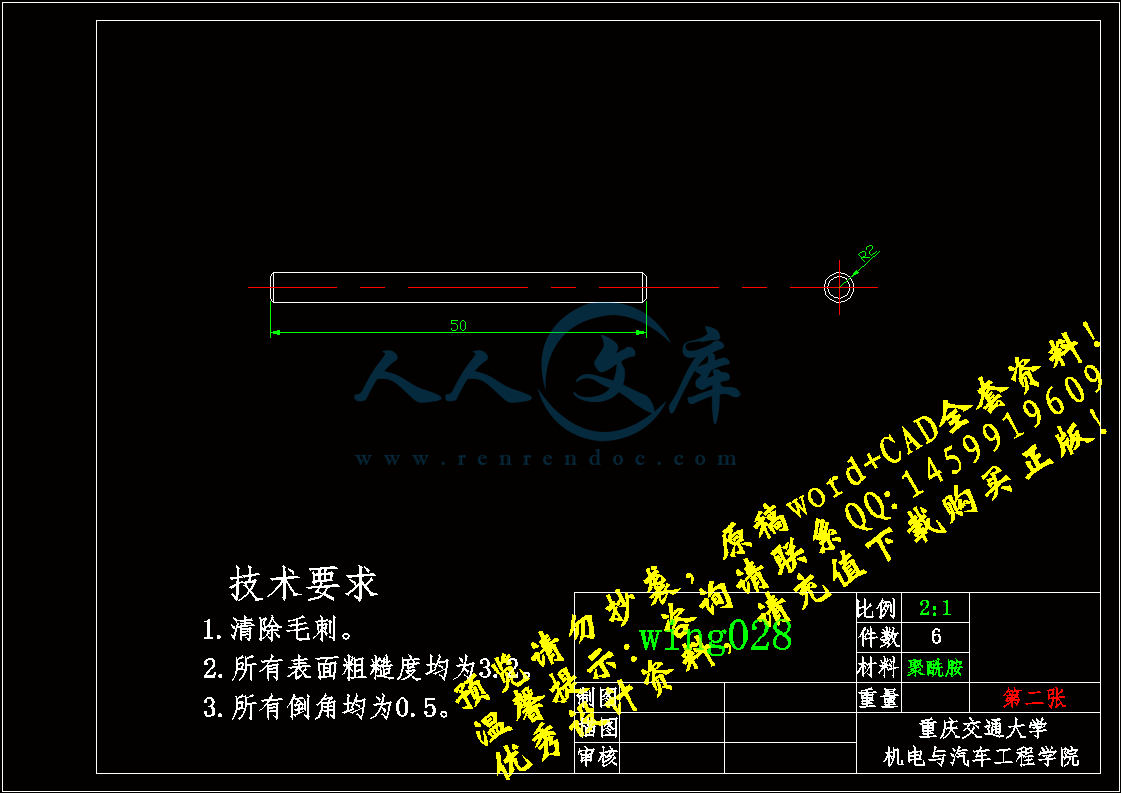

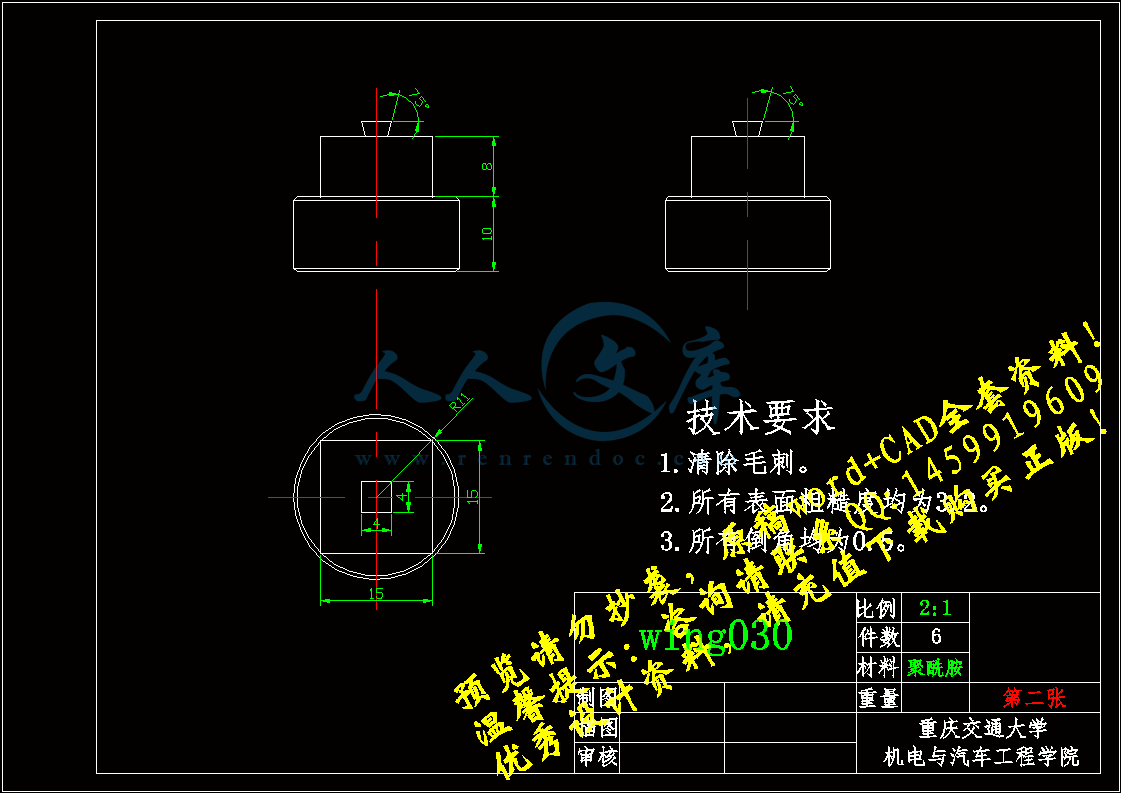

2.2.1六面连接体设计8

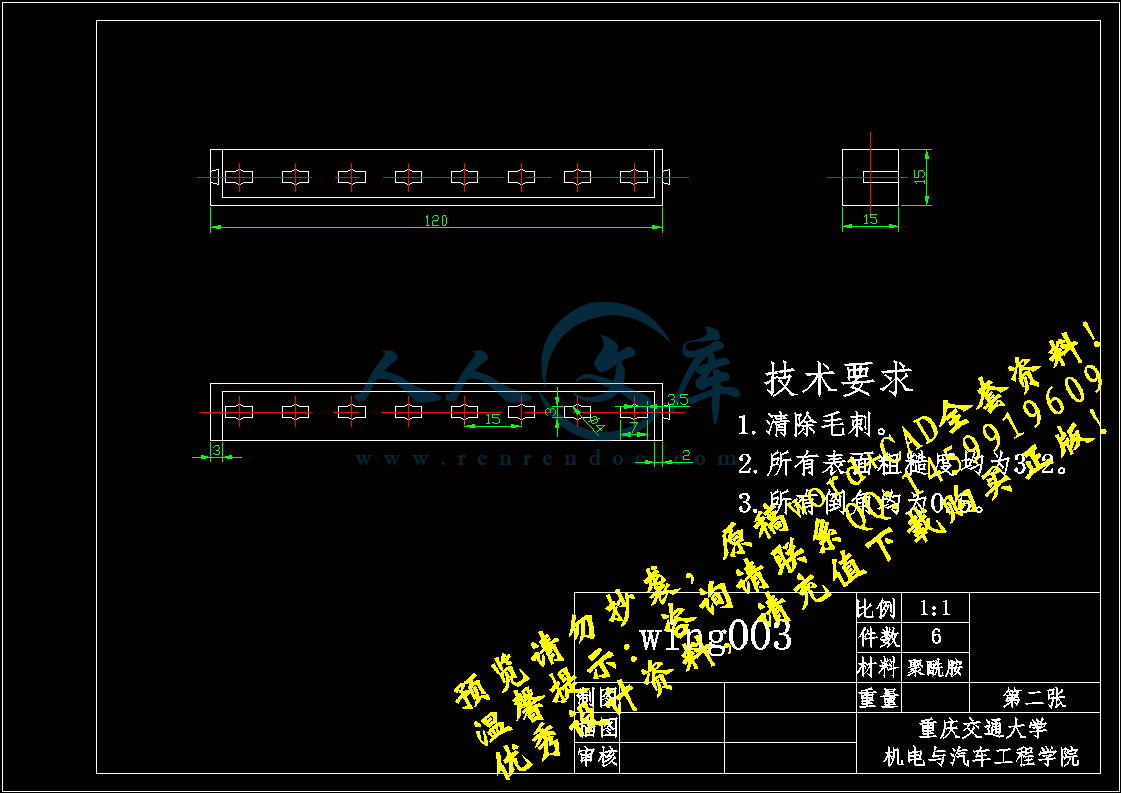

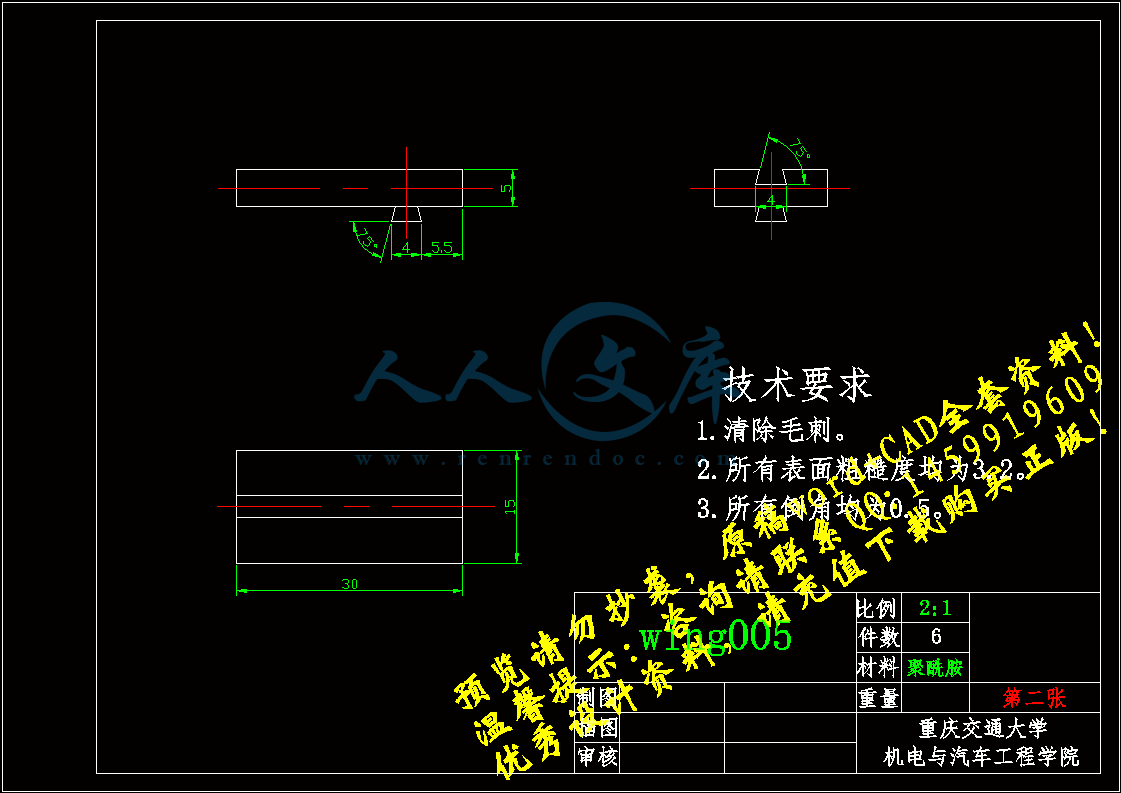

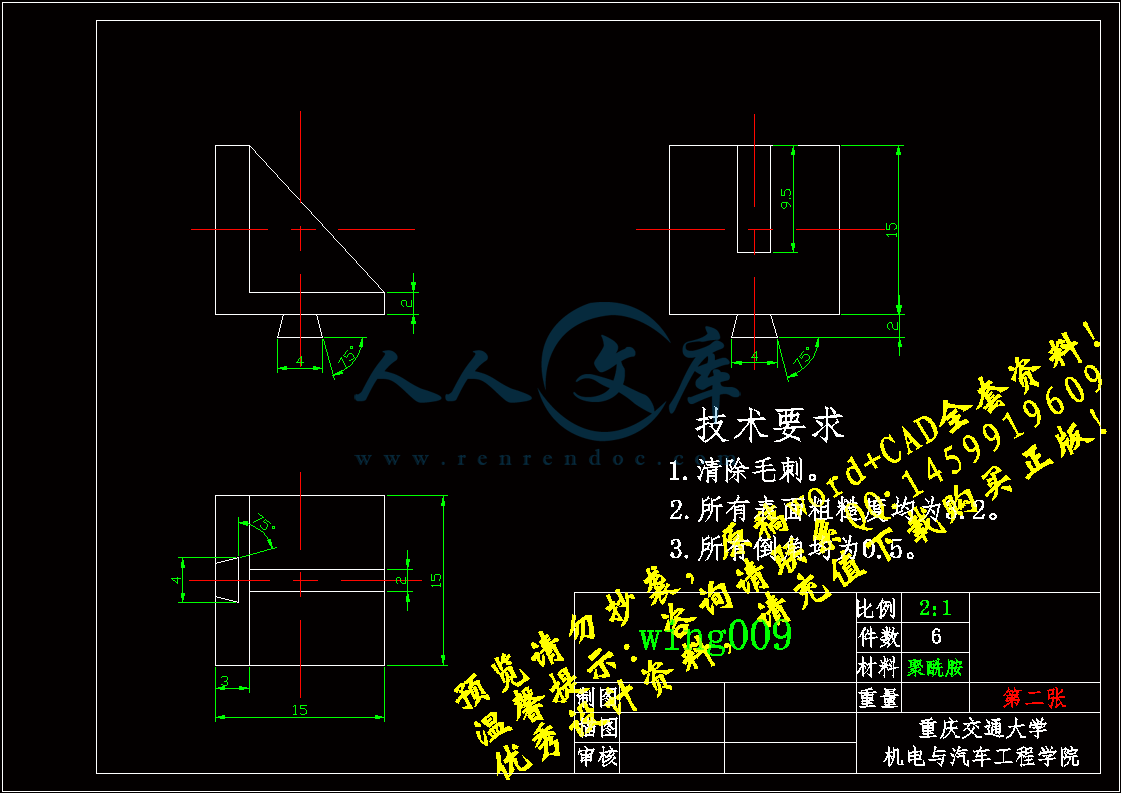

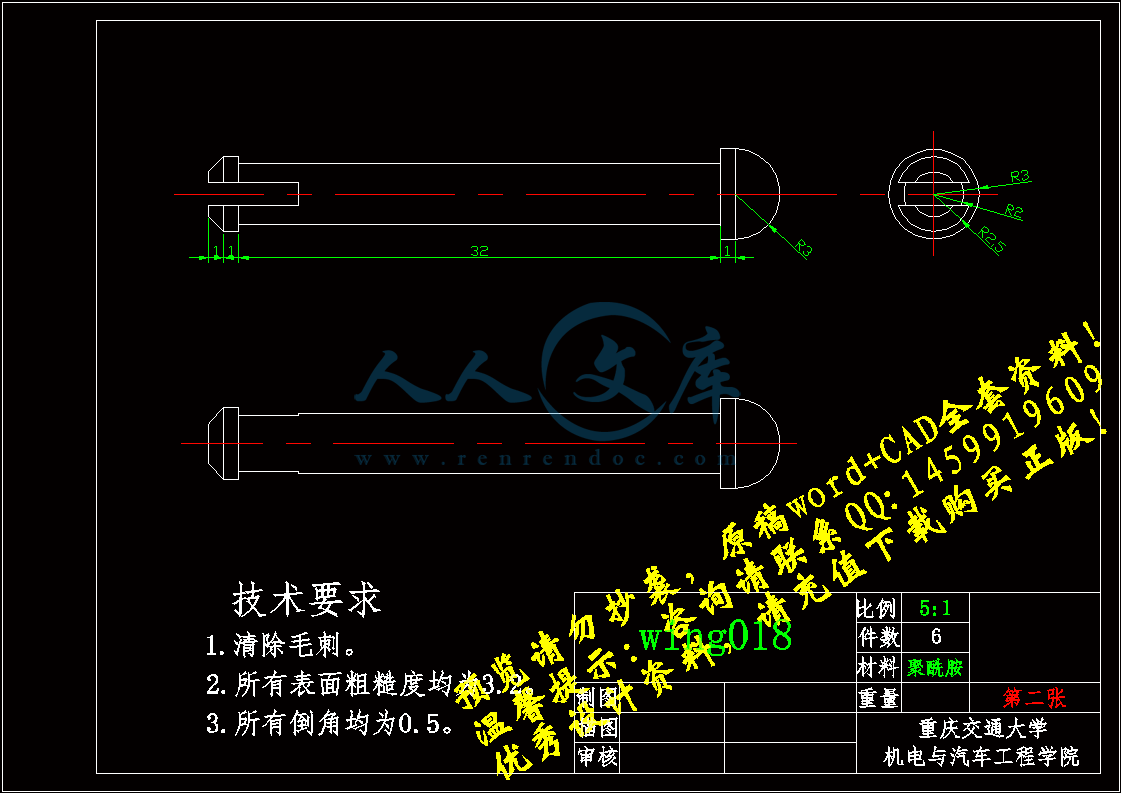

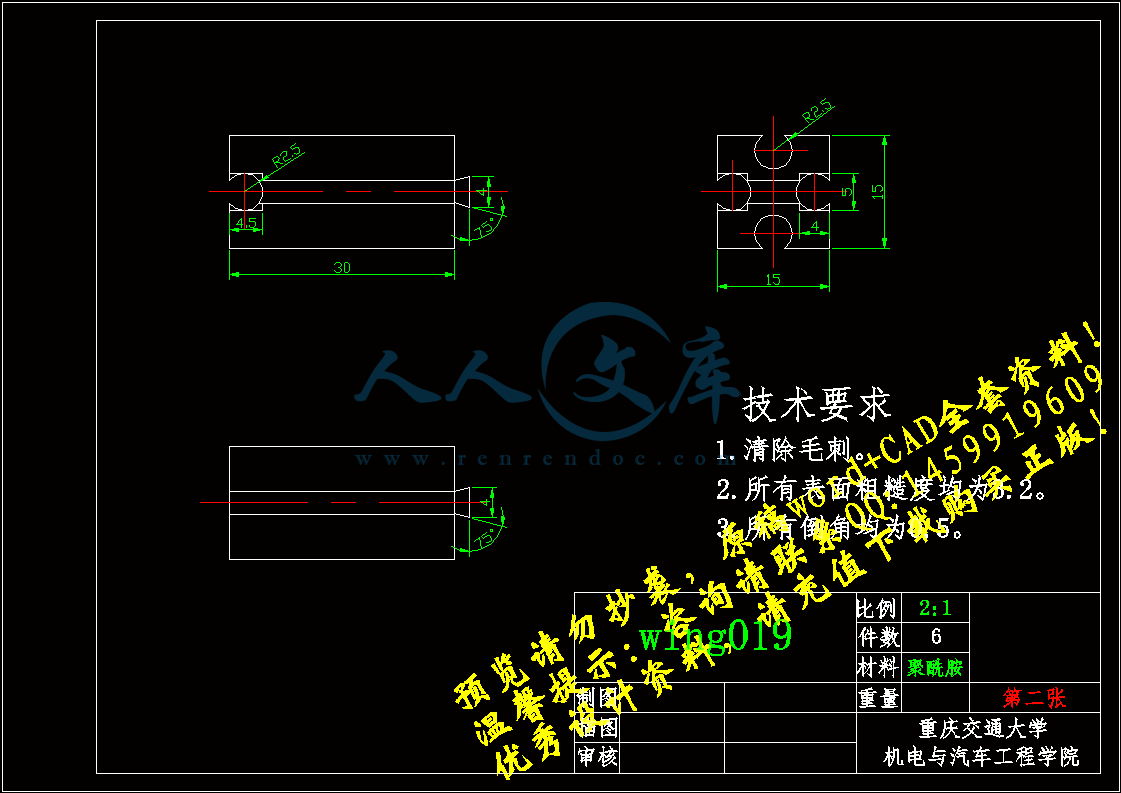

2.2.2步行足的结构模型9

2.2.3仿生六足虫机器人的整体结构10

2.2.4骨架的搭建11

第3章 仿生机器人运动系统的设计12

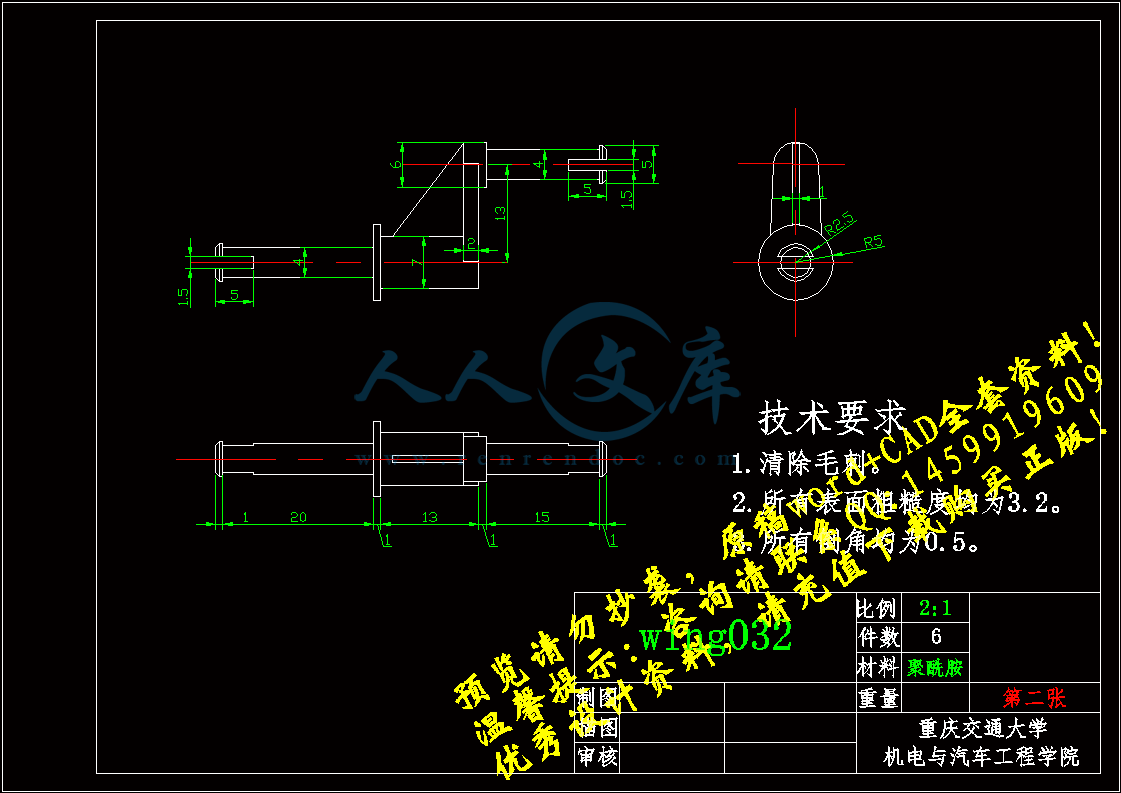

3.1腿部的运动分析和设计12

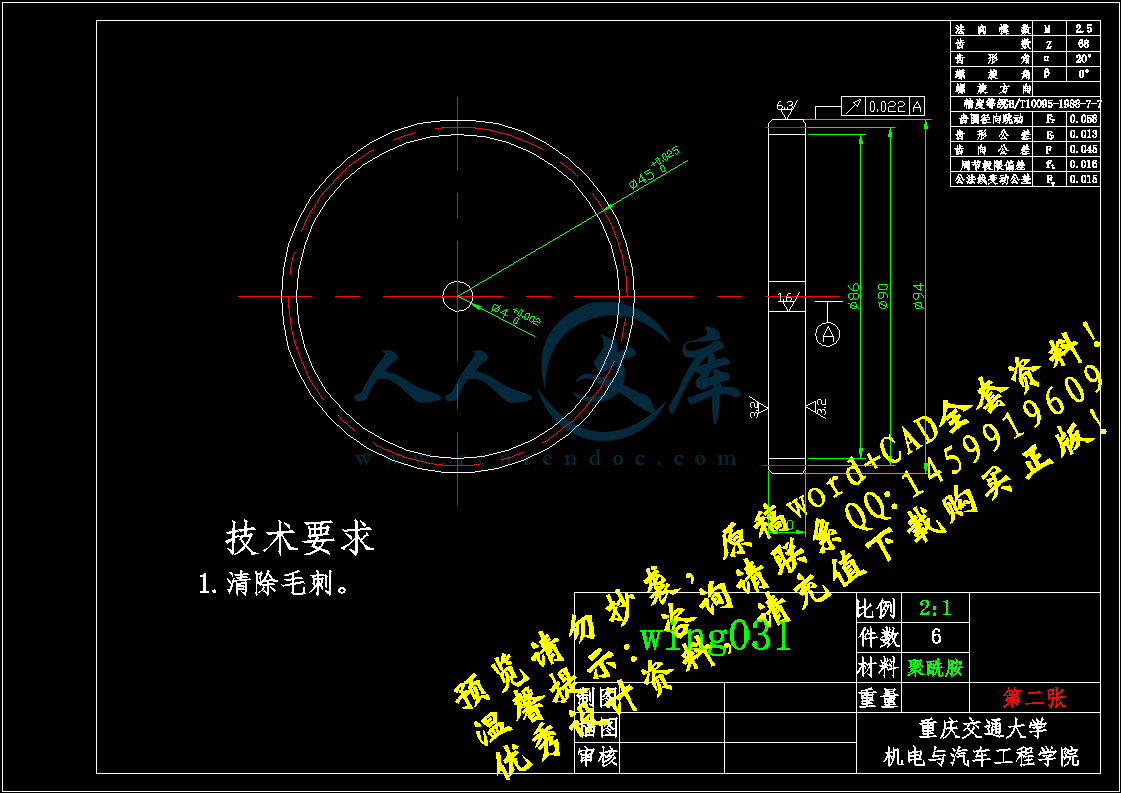

3.2传动部分结构设计12

3.3步态规划及分析13

3.3.1关于步态的参数描述13

3.3.2 三角步态运动原理14

第4章 控制系统的设计16

4.1控制的硬件系统设计16

4.2慧鱼 ROBO接口板介绍16

4.2.1 外形尺寸和重量16

4.2.2 电源9V直流,1000M16

4.2.3 处理器和存储器16

4.2.4 输出M1-M4或者O1-O816

4.2.5 数字量输入I1-I817

4.2.6 模拟阻抗输入AX和AY17

4.2.7 模拟电压输入A1和A217

4.2.8 距离传感器输入D1和D217

4.2.9 红外线(IR)输入17

4.2.10 USB接口和串口17

4.2.11 接口的选择18

4.2.12 端口的固定设置18

4.2.13 红外测试功能18

4.2.14 26针插槽18

4.2.15 I/O扩展板用插槽19

4.2.16 无线射频通信模块用插槽19

4.2.17对接口板的程序控制19

4.3 ROBO接口板与机器人的连接22

4.4软件系统22

4.4.1软件介绍22

4.4.2运动规划22

4.4.3程序设计23

第5章 运动仿真26

5.1计算机仿真技术26

5.1.1基于proe的机器人运动仿真26

5.1.2实物仿真28

第6章 总结与展望30

致 谢31

参考文献32

摘 要

随着仿生学与机器人技术的飞速发展,仿生机器人已日益成为机器人领域的研究热点。本论文结合理论与实践,对仿生机器人的结构与控制系统进行了研究。

本论文主要研究内容包括仿生机器人的总体方案设计、驱动系统与运动系统的设计、运动控制系统的软硬件设计。总体方案设计主要讨论了仿生机器人的机械本体结构,机器人足的结构设计。驱动系统和运动系统主要分析了腿部的运动,机器人的运动规划和驱动系统结构。运动系统硬件设计是采用的慧鱼ROBO接口板。软件设计是结合慧鱼公司开发的编程软件(robot pro)进行编程。运用PROE对机器人进行运动仿真,并通过试验实现了设计要求。

关键词:仿生机器人,结构,控制,编程,运动仿真

ABSTRACT

With the fast development of the bionics and robot technology, bionic robot becomes a popular topic in the area of robot research. By combining theory and practice, the control system and structure of the bionic mobile robot were studied in this paper .

This paper main studies bionic hexapod—robot’s overall program design, the drive system and the movement system design, and the hardware and software design of the motion control system. Overall design of the bionic robot mainly describes mechanical body structure of the robot and the structure design of the robot’s foot, The legs’ campaign, robot’s motion planning and the structure of driving system were analyzed in the drive system and motion system . The fisher technik computing robo interface was used as the hardware of the movement system . Software design combines programming software (robot pro)of the Emily fish to program. Then the model is introduced to PROE software for dynamic simulation, then realize the requirement of the design through the experimentation.

Keywords: Bionic hexapod—robot,Structure,Control,Programming, Dynamic simulation

第1章 绪 论

1.1 仿生机器人概述

仿生学是研究生物系统的结构和性质以为工程技术提供新的设计思想及工作原理的科学。

仿生学一词是1960年由美国斯蒂尔根据拉丁文“bios”(生命方式的意思)和字尾“nlc”(“具有……的性质”的意思)构成的。

仿生学(bionics)在具有生命之意的希腊语bion上,加上有工程技术涵义的ics而组成的词。大约从1960年才开始使用。生物具有的功能迄今比任何人工制造的机械都优越得多,仿生学就是要在工程上实现并有效地应用生物功能的一门学科。例如关于信息接受(感觉功能)、信息传递(神经功能)、自动控制系统等,这种生物体的结构与功能在机械设计方面给了很大启发。可举出的仿生学例子,如将海豚的体形或皮肤结构(游泳时能使身体表面不产生紊流)应用到潜艇设计原理上。仿生学也被认为是与控制论有密切关系的一门学科,而控制论主要是将生命现象和机械原理加以比较,进行研究和解释的一门学科。

苍蝇,是细菌的传播者,谁都讨厌它。可是苍蝇的楫翅(又叫平衡棒)是“天然导航仪”,人们模仿它制成了“振动陀螺仪”。这种仪器目前已经应用在火箭和高速飞机上,实现了自动驾驶。苍蝇的眼睛是一种“复眼”,由30O0多只小眼组成,人们模仿它制成了“蝇眼透镜”。“蝇眼透镜”是用几百或者几千块小透镜整齐排列组合而成的,用它作镜头可以制成“蝇眼照相机”,一次就能照出千百张相同的相片。这种照相机已经用于印刷制版和大量复制电子计算机的微小电路,大大提高了工效和质量。“蝇眼透镜”是一种新型光学元件,它的用途很多。

自然界形形色色的生物,都有着怎样的奇异本领?它们的种种本领,给了人类哪些启发?模仿这些本领,人类又可以造出什么样的机器?这里要介绍的一门新兴科学——仿生学。

仿生学是指模仿生物建造技术装置的科学,它是在本世纪中期才出现的一门新的边缘科学。仿生学研究生物体的结构、功能和工作原理,并将这些原理移植于工程技术之中,发明性能优越的仪器、装置和机器,创造新技术。从仿生学的诞生、发展,到现在短短几十年的时间内,它的研究成果已经非常可观。仿生学的问世开辟了独特的技术发展道路,也就是向生物界索取蓝图的道路,它大大开阔了人们的眼界,显示了极强的生命力。

仿生学是20世纪60年代出现的一门综合性边缘科学.它由生命科学与工程技术学科相互渗透、相互结合而成,通过学习、模仿、复制和再造生物系统的结构、功能、工作原理及控制机制,来改进现有的或创造性的机械、仪器、建筑和工艺过程。仿生学将有关生物学原理应用到对工程系统的研究与设计中,尤其对当今日益发展的机器人科学起到了巨大的推动作用口当代机器人研究的领域已经从结构环境下的定点作业中走出来向航空航天、星际探索、军事侦察与攻击、水下地下管道探测与维修、疾病检查治疗、抢险救灾等非结构环境下的自主作业方面发展.未来的机器人将在人类不能或难以到达的已知或未知环境里工作。人们要求机器人不仅要适应原来结构化的、已知的环境,更要适应未来发展中的非结构化的、未知的环境。除了传统的设计方法,人们也把目光对准了生物界,力求从丰富多彩的动植物身上获得灵感,将它们的运动机理和行为方式运用到对机器人运动机理和控制的研究中,这就是仿生学在机器人科学中的应用。这一应用已经成为军用机器人研究领域的热点和未来发展方向之一。

最新发展:仿生学与遗传学的整合是系统生物工程(systems bio-engineering)的理念,也就是发展遗传工程的仿生学。人工基因重组、转基因技术是自然重组、基因转移的模仿,还天然药物分子、生物高分子的人工合成是分子水平的仿生,人工神经元、神经网络、细胞自动机是细胞系统水平的仿生,跟随单基因遗传学、单基因转移发展到多基因系统调控研究的系统遗传学(system genetics)、多基因转基因的合成生物学(synthetic biology),以及纳米生物技术(nano-biotechnology)、生物计算(bio - computation、DNA计算机技术的系统生物工程发展,仿生学已经全面发展到一个从分子、细胞到器官的人工生物系统(artificial biosystem)开发的时代。

1.2仿生型多足步行机器人技术综述

1.2.1国外仿生机器人研究现状

由于仿生机器人所具有的灵巧动作对于人类的生产和科研活动有着极大的帮助,所以,自80年代中期以来,机器人科学家们就开始了有关仿生机器人的研究

。

(1)LAURON系列六足机器人

德国的卡尔斯鲁厄大学的KarstenBetas教授所领导的研究小组对多足仿生机器人进行了多年的研究。比较有代表性的研究成果是他们研制的LAURON系列六足机器人(如图1.1所示)该机器人由躯体、头部和六条相同的足构成。躯体装载有微控制器、处理单元、电源和摄像头所有部件都装在本体上,因此可以满足自主性的要求。它总重16kg,长宽均为70cm,最大承载15kg最大行进速度为0.5m/s。它装有多种传感器,包括轴编码器、力阻传感器、倾角传感器、红外测距传感器以及用作视觉传感器所的摄像头。通过对多种传感器反馈信号的处理,LAURONII可以实现不平地面上的自主运动。

(2)Hamlet仿昆虫六足步行机器人

新西兰的坎特伯雷大学(University of Canterbury)在2000年底研制成功了一种微型伺服电机驱动的六足步行机器人。它是以竹节虫为生物模拟对象的具有全方位步态的步行机器人(如图1.2所示)。该机器人共有六条三关节的步行足,单个关节由一台功率为IOW的Maxon电机驱动通过齿轮箱减速输出4.5Nm的扭矩。每条步行足端部装有一个框架应变结构的三维力传感器并使用碳纤维包覆的保护稍对接触地面的足端进行保护。该机器人采用二级分布式控制框架,硬件部分采用了集成了2个MS320C44芯片的集成控制板卡对关节驱动信号和力、姿态传感器信号进行处理运算。该机器人尺寸为650mmX500mmX400mm,重12.7kgt能以0.2m/s的平均速度在复杂地形中自主行走运动.并具有越障能力。

(3)Lobstei机器龙虾

在美国的国防高级研究项目代理部(Defense Advanced Research Projects Agency DARPA)资助下,美国海军与马萨产品公司和波士顿的东北大学联合研究的仿龙虾八足步行机器人(如图1.3所示)可以在海底进行水雷搜索和引爆的作业。它包括4×8英寸的壳体,壳体由8条3自由度腿驱动,能够浮游与爬行,头部装有2个钳子,起到液动控制舵的作用,尾部伸出8英寸长的水流动力控制平面来保持稳定。机器龙虾的关节动作采用肌肉型驱动器(用形状记忆合金镍钦诺做成的力可恢复型人造肌肉)控制。该控制器采用了一套决定机器龙虾行为的行为库,行为库是基于围绕决定机器龙虾行动的一组状态变量而组织的命令。同时它也能承载用于销毁水雷的传感器和少量炸药。

(4) Hexplorer 2000六足步行机器人

加拿大Waterlo大学研究开发的Hexplorer 2000步行机器人如图1.4所示,在一个圆形机体上均布有6条腿。每条腿有3个关节,每个关节由一个独立的电机控制。控制系统采用TI公司的C2000系列DSP,整个系统共采用7片DSP芯片分层控制,其中每片控制一条腿3个关节,另外一片作为中心控制器,向另外6片发送和接收指令。每条腿是一个独立的子系统,依靠从中心控制器传来的位置信号来进行步态规划。通信和事件管理采用CAN总线接口模式。

1.2.2国内仿生机器人的研究现状

国内在相关领域的研究起步较晚,国内对多足步行世纪八十年代末九十年代初起步。北京航空航天大学于上个世纪九十年代初研制过一台仿牲畜的四足步行机器人,它采用液压驱动,每足有二个自由度,总重约二吨。

中国科学院沈阳自动化研究所也开展了这个领域的研究工作,它与长春光机所于1989年3月共同研制了海蟹号六足步行机器人。它采用的是极坐标的具有25个自由度的六足机构,潜深300米,重1.5吨。

清华大学在1990年研制出了一台QW-II型全方位四足步行机器人,各足沿圆周均匀分布,每条腿三个自由度,由电机驱动,大小腿垂直布置。在此样机基础上做了直走,横走各种步态和转弯等各种实验研究 。

上海交通大学的马培荪等人研制了一种形状记忆合金丝驱动的微小型六足机器人,它的行走机构重14.18g,平均行走速度为1 mm/s,采用4.5 V电源,控制系统简单、小巧、轻便。上海交通大学还研制出了一种仿哺乳动物的关节式四足步行机器人“JTLJWM-III",它能以对角线步态行走,在足底加了PVDF测力传感器,在上位机中利用模糊神经网络系统对力反馈信息进行处理,调整步行参数,提高了步行的稳定性。

目前有北航、上海交大、北科大、国防科大、东南大学、沈阳自动化所和哈工大等科研院所正在从事仿生机器人的研究。

北航机器人所在国家“863”智能机器人主题支持下,研制出了能实现简单抓取和操作作业的多指灵巧手(如图1.5所示)。BH-4型灵巧手采用精密齿轮传动结构,具有4手指,16关节,每关节为一直流电机驱动,并实现了将电机安装于手指中。控制系统采用多层多目标递阶控制系统。其中,由PC机完成物体的理想轨迹跟踪层、手指协调层工作,由四个控制器完成四个手指关节位置控制。手指内各关节控制器在物理上位于同一控制器内,以便必要时相互交换信息提高控制精度,减小藕合造成的控制误差。同时北航机器人所的一个研究小组正在进行微小型鱼类仿生机器人(潜水器)技术的研究,研制了仿生“机器鱼”实验模型,并开展“多机器鱼协调控制”技术研究。哈工大机器人研究所研制了高灵活性的仿人手臂及拟人双足步行机器人。其仿人手臂具有工作空间大、关节无奇异姿态、结构紧凑等特点。通过软件可实现避障、回避关节极限和优化动力学性能等。

参考文献

[1] 机器人知识讲座[P],机器人ROBOT,2000.3,Vo1.22 No.2。

[2] 王坤兴,机器人技术的发展趋势[J],机器人技术与应用,2001. 3。

[3] 国家863计划智能机器人专家组[J],机器人博览,安徽:中国科学技术出版社2001。

[4] 陈佩云等,我国工业机器人发展状况[J],机器人技术与应用,2001年第1期。

[5] 刘进长,我国机器人发展战略研究[J],机器人技术与应用,2001年第3期。

[6] 马颂德,基础技术研究与队伍建设[J],机器人技术与应用,2001年第5期。

[7] 熊有伦,机器人技术基础[M],华中理工大学出版社,1996. 8。

[8] 孙桓,机械原理[M],北京:高等教育出版社,2000.8。

[9] 濮良贵,机械设计[M],北京:高等教育出版社,2000.12。

[10] McCloy, D.Some comparisons of serialdriven and paralleldriven manipulators[P]. 1990. Robotica, Vol.8。

[11] MEI15a, Serial Robot Kinematics Example (6 dof),Kinematics Example 3P[P]. nb, Winter 2443。

[12] P. Steinhaus, R. Dillman “The German Humanoid Robot Project” Proceedings of the 2001 International Conference on Humanoid Robots,Waseda University[J], Tokyo, Japan,November 2001。

[13]陈恳,杨向东,刘莉,杨东超,机器人技术与应用[M],北京:清华大学出版社,2006。

[14]张铁,谢存禧,机器人学[M],广东:华南理工大学出版社,2005。

[15]陈学东,贾文川,多足步行机器人运动规划与控制[M],武汉:华中科技大学出版社,2006.6。

[16]刘甘娜,马瑞芳,冯刚,微机原理及接口技术[M],西安:西安交通大学出版社1998.1。

[17]李广弟,朱月秀,王秀山,单片机技术[M],北京:北京航空航天大学出版社,2001.7。

[18]谢红,数控机床机器人—机械系统设计指导[M],上海:同济大学出版社,2004。

[19]杨宇维,四足步行机步态与结构研究[D],北京:北京航空航天大学硕士学位论文.1994.3

[20]唐杰,原培章,修道喜,海底六足步行机器人[J],北京:光学机械,No.3, 1990。

[21]汪劲松,全方位步行机器人的研究开发[M],北京:清华大学精密仪器与机械学系,1990。

[22]林良明,仿生机械学[M],上海:上海交通大学出版社,1991.4

[23]迟科祥,颜国正,仿生机器人的研究状况及其未来发展机器人[M],北京:机械工业出版社,2001。

[24]李华,MCS-51系列单片机实用接口技术[M],北京:北京航空航天大学出版社,2001.5。

[25]阳如坤,王泰耀,全方位六足步行机器人运动规划的相对运动算法机器[M],北京:机械工业出版社,1992.9。

[26]黄真等,并联机器人机构学理论及控制[M],北京:机械工业出版社,1997.12

[27]齐晓慧,机器人的一种大系统递阶协调的自适应控制方法[D],上海:华东工学院硕士论文1987。

[28]李士勇,模糊控制和智能控制理论及应用[M],哈尔滨工业大学出版社,1996.10。

[29]尔桂花,窦曰轩,运动控制系统[M],北京:清华大学出版社,2002。

[30]孙传友,孙晓斌,汉泽西,张欣,测控系统原理与设计[M],北京:北京航空航天大学出版社2002.9。

[31]李体然,竹如,国外军用机器人发展综述[J],机器人情报。1999,1-5页。

[32]林良明,仿生机械学[M],上海:上海交通大学出版社,1999.4

[33]胡大可,MSP430系列超低功耗16位单片机原理与应用[M],北京:北京航空航天大学出版社2001.11

[34]张立勋,孟庆鑫,张今渝,机电一体化系统设计[M],哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社.1997。

[35]李铁才,杜坤梅,电机控制技术[M],哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2002. 12。

[36]张立勋,王立权,杨勇,机械电子学[M],哈尔滨:哈尔滨工程大学,1999。

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号