汽车发动机新型配气机构设计

44页 20000字数+说明书+5张CAD图纸【详情如下】

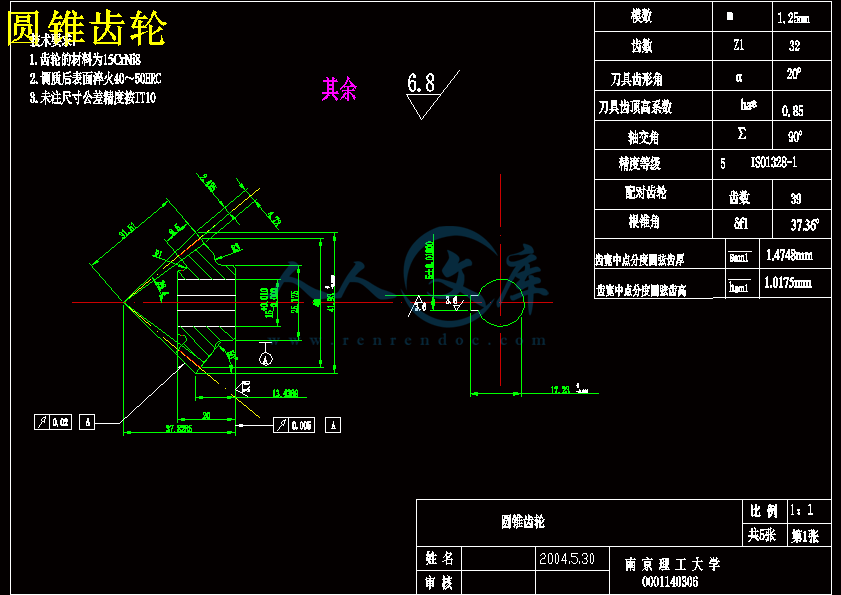

圆锥齿轮.dwg

杆4.dwg

杆件3.dwg

汽车发动机新型配气机构设计论文.doc

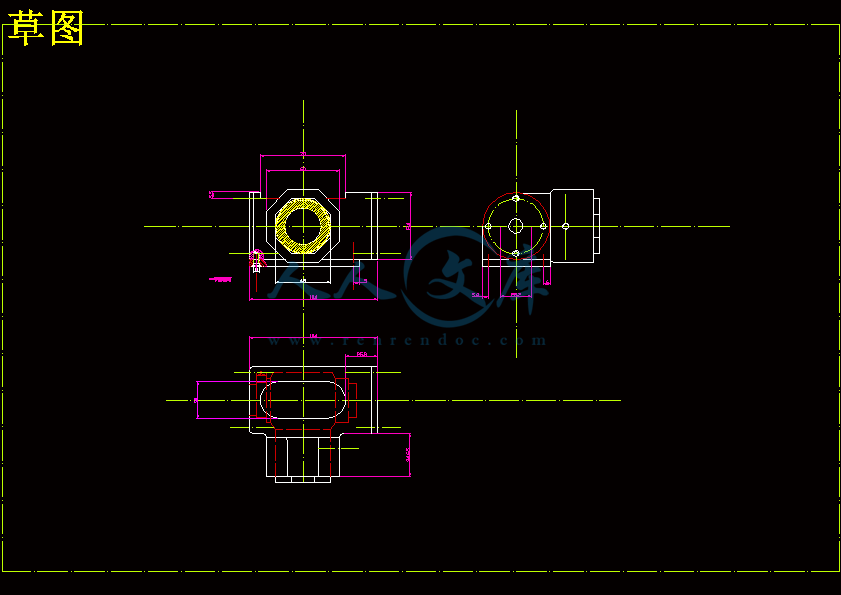

草图.dwg

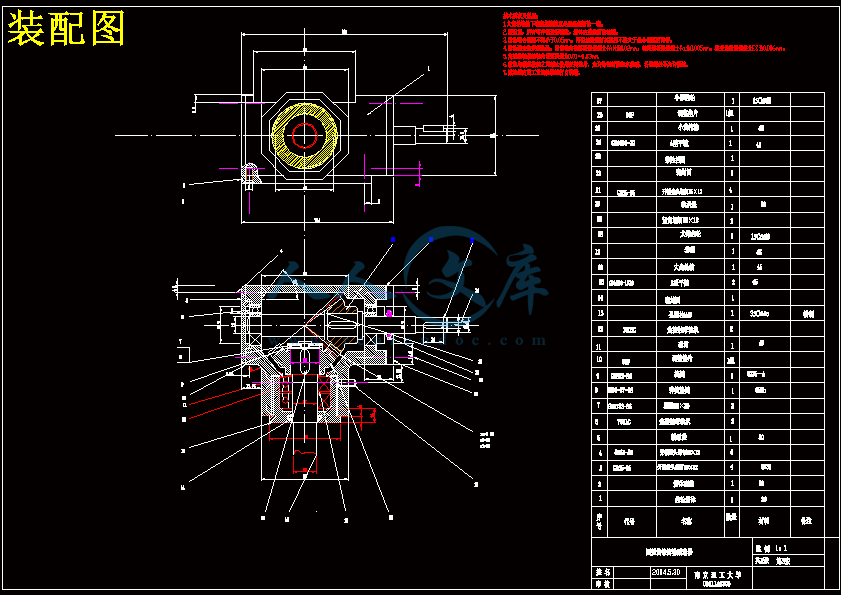

装配图.dwg

目 次

1 引言……………………………………………………………………………3

1.1发动机工作的基本原理………………………………………………………………3

1.2VEL的简介………………………………………………………………………………4

1.3气门可变机构发展现况……………………………………………………………6

1.4毕业设计工作内容…………………………………………………………………6

2可变气门配气机构VEL………………………………………………………………8

2.1常规配气机构的基本工作原理 …………………………………………………8

2.2可变气门配气机构传动的子系统 …………………………………………… 10

2.3VEL的控制系统………………………………………………………………………12

2.4简介汽车气门系统中的凸轮机构………………………………………13

2.5简介伺服直流电机、滚珠丝杠与圆锥齿轮的特性和选择………………………14

3伺服直流电动机的选择……………………………………………………………… 16

3.1伺服直流电动机用途特点及其技术参数…………………………………………16

3.2伺服直流电动机使用条件…………………………………………………………17

3.3伺服直流电机的外型和安装尺寸…………………………………………………17

4 圆锥齿轮的选择与设计………………………………………………………………19

4.1圆锥齿一般设计步骤与特点…………………………………………………………19

4.2圆锥齿轮的初步设计…………………………………………………………………19

4.3 齿轮的强度校核……………………………………………………………………23

4.4 圆锥齿轮减速器箱体及其零件的设计…………………………………………28

5 滚珠丝杠的选择与设计…………………………………………………………30

5.1对滚珠丝杠的特点与设计说明………………………………………………30

5.2滚珠丝杠副的结构与选择……………………………………………………31

5.3滚珠丝杠副的精度与型号的选择……………………………………………33

5.4滚珠丝杠的校核…………………………………………………………………36

6控制杠杆和控制轴的设计………………………………………………………39

6.1控制杠杆的设计…………………………………………………………………39

6.2控制轴的设计…………………………………………………………………40

结论 ……………………………………………………………………………………42

致谢 ……………………………………………………………………………………43

参考文献………………………………………………………………………………44

图1 小锥齿轮 …………………………………………………………45

图2锥齿轮减速器箱体………………………………………………………46

图3控制杠杆…………………………………………………………47

图4控制轴……………………………………………………48

图5箱体简图……………………………………………………49

1 引言

随着轿车发动机的高速化和废气排放法规的日趋严格,老式发动机配气机构的缺点变得越来越突出。降低燃油消耗一直是发动机发展所追求的最重要而且是很必要的目标之一。它可以根据开车的工况不同,自动改变气门正时和升程,从而更好的适应路况,节约能源,提高发动机的性能。 因此,可变配气相位机构的研究和生产在世界范围内引起科研部门和生产厂家的高度重视。燃料直接注入汽缸内和可变气门运动系统正在研究和发展中,除了保护环境,可变气门运动系统发动机另外的一个特征是动力性能的改良,这使它可能兼顾驾驶乐趣和环境保护。为了达到驾驶乐趣与环境的最大和谐, 工程师把重心集中在发展一种新的简单和可靠的气门开启运动机制,这种VEL机制的基本控制原则是由摆动凸轮代替常见的转动凸轮而得。

就四冲程发动机来说,现有的产品全都采用气门控制进气和排气。它有很多优点,也有很多缺点,为了改善发动机的运转状况、提高发动机性能、节省原料, 我们设计一种应用电控技术和机械技术实现气阀开启持续时间及升程连续可调节的配气机构(VEL)。就是以改变发动机连续可变气门升程及开启时间从而可以根据开车的路况不同,改变气门正时与升程,从而更好的适应路况,节约能源,提高发动机的性能。

过去我国基本上以生产中型载重汽车为主,其发动机的转速一般都不高。从80年代末期以来,我国开始发展轿车事业,其发动机转速一般都很高,最高转速可达5000~6000 r/min,采用兼顾低、高速的固定配气相位,会使发动机的动力性、经济性下降,废气排放恶化。因此,研制用于轿车发动机的可变配气相位机构很有必要。

1.1发动机工作的基本原理

在谈气门机构的工作特性之前,我们必须再确认一次四行程发动机的四个行程:进气、压缩、做功、排气周而复始。 进气时进气门打开,活塞由上往下,有如针筒作用一般将空气吸入气缸。压缩时进气门关闭,此时气缸形成一密闭的空间,活塞由下往上压缩油气,而压缩比就是活塞在下死点和上死点时气缸容积比例。 油气压缩后,火星塞点火引燃油气产生爆发,由爆发后产生的大量气体将活塞往下推到下死点。爆发也是发动机四个行程中唯一的动力产生行程,其他三个行程都是需要消耗动力的,这也就是为什么四行程发动机比二行程发动机"反应慢"的原因,因为二行程发动机每两个行程就有一次是动力产生行程,而四行程则四次才有一次。爆发过后,排气门打开,活塞由下往上推将气缸内燃烧后的废气排出,活塞到上死点后关闭排气门,并打开进气门,准备下一次的进气。

汽车发动机是非常追求动能的大小的 。然而,在这个除了能量外还注意环境的年代 ,燃料的经济性和低排放的程度已经变为很重要的课题。随着仿真技术的逐渐成熟,以上技术的实现都是很有可能的,可变气门作用的发挥正变为一个非常重要的课题。

目前为止,已经有很多关于可变气门建议的提出。在这些建议中,可变部分的类型被迅速的传开,并且成为某种标准。在这一领域中它将变成一个关键的装置。而且,对有关气门活动角度的提高和改变仍然在进步。然而,可变气门部分也是有限制原则的,像不能改变气门的持续时间长短或者升程量的大小。另外,为了把装置发挥的更好就必须对新装置有更高的要求。

在这个区域里,所研究是一个能连续增加控制气门开启持续时间的装置。例如,电磁类型,除了能够连续改变持续时间,并且很明显。结果,在这一领域的研究在加快进行。也有以纯机械可变气门持续时间装置为研究方向的例子。实际上这个正在国外被研究。然而此装置不能改变气门升程,很明显是有局限性的。例如,结果很难相应的使高输出发动机型号减小。另外,很难在相应的载荷下自由的控制气流的循环。在一个非常低载荷的情况下,吸气门的节制变得很困难,这就是一个限制因素。

1.2VEL简介

我国的汽油机已经实施汽油电控喷射技术,进一步采用电控可变配气相位技术,在转速、负荷传感器等方面可以实现与发动机控制部件(ECU)共用。另外发动机已向多气门发展,对实施可变配气相位技术提供了一定的便利条件。根据我国汽车发动机产品的实际情况,本文以顶置双凸轮轴发动机为研究对象,设计了VEL可变气门配气相位机构,实现了在不同转速和负荷条件下提供最佳的气门关闭角,达到了改善发动机动力性和经济性的目的。

在研究气门机构运动时,我们应该先了解最基本的气门机构,它是由凸轮轴、气门摇臂、气门弹簧、门导管、气门本体及气门座这些基本组成构件。气门机构运动的动力源自发动机的曲轴,由连接于气缸曲轴上的时规齿盘以时规链条来带动连接于凸轮轴末端的另一个时规齿盘,两个齿盘的齿数比是1:2,也就是说经过一个周期既四个行程后曲轴转了720°,而凸轮轴只转了360°。有了这些驱动装置,凸轮轴便能随著发动机运转而转动,一般情况下,气门因为气门弹簧的弹力作用而处于关闭状态。当凸轮轴上的凸轮转到凸面时,由凸轮推动气门摇臂,气门便被打开,之后再随著凸面的离开及气门弹簧的作用而关闭。凸轮轴转速是发动机转速的1/2,进排气门因凸轮角度是固定的从而只有机械的开闭运动。

VEL由两部分构成的,一个是气门系统,它把曲轴的旋转转变成输出凸轮的摆动,这个转变是由一个包含有摇杆的传动装置完成的;另一个是电子动力传动系统,它是根据开车的情况,通过控制控制轴的角度位置来改变气门的持续时间和升程的。这个控制轴有个偏心的控制凸轮,它插入有摇臂的支轴气缸中,来改变传动机构和输出凸轮的状态。如下图所示。是一个气门组系统。它就包括三个部分,一个传动部分;一个气门凸轮控制部分;还有一个电子控制部分。它的各个部件在下图。

图1.1气门组系统

气门开启特性的三个主要的因素是开启持续时间,持续相位角和升程的量。气门开启特性由摆动凸轮及其相关部件所定型和定义的。 类似于普通的全旋转凸轮, 摆动凸轮外型包括一条开启控制的平滑操作的斜坡面。主动轴的轴线和的凸轮轴的轴线是同心的。主动轴在同步旋转中是由一条链驱动的。驱动凸轮的主动轴的旋转运动经由连杆A, 摇杆臂和连杆B转化为输出凸轮的摆动。摆动凸轮和主动轴同轴。

VEL系统有以下优点:

1.由于没有节流损失,使部分复合的热效率有所提高。如果不用节流,而以进气门开启持续期来计量气缸充量,节流损失即可避免。

2.由于低速时全负荷转矩增加,提高了全负荷时的有效效率。如果能够根据发动机转速来控制进气门的关闭点,即可有效地控制气缸充气,从而改变发动机的全负荷 气门开启特性的三个主要的因素是开启持续时间,持续相位角和升程的量。气门开启特性由摆动凸轮及其相关部件所定型和定义的。 类似于普通的全旋转凸轮, 摆动凸轮外型包括一条开启控制的平滑操作的斜坡面。主动轴的轴线和的凸轮轴的轴线是同心的。主动轴在同步旋转中是由一条链驱动的。驱动凸轮的主动轴的旋转运动经由连杆A, 摇杆臂和连杆B转化为输出凸轮的摆动。摆动凸轮和主动轴同轴。

VEL系统有以下优点:

1.由于没有节流损失,使部分复合的热效率有所提高。如果不用节流,而以进气门开启持续期来计量气缸充量,节流损失即可避免。

2.由于低速时全负荷转矩增加,提高了全负荷时的有效效率。如果能够根据发动机转速来控制进气门的关闭点,即可有效地控制气缸充气,从而改变发动机的全负荷转矩。

3.将发动机的运转工况点移到功率较高之处。这可以通过改变变速器传动比来改善发动机的转矩曲线。用这种方法,可降低变速器传动比而保持同样的加速特性,使发动机能更经常地在较低转速和效率较高的工况下运转。

VEL系统是一种控制进气凸轮轴的气门正时的装置,它通过调整凸轮轴转角对配气正时进行优化,从而提高发动机的动力性、燃油经济性,并且可以有效地降低尾气的排放。除了发动机表现增强之外, VEL 系统的杰出点之一是它的轻巧和简单构造,并可降低发动机系统的造价。

1.3气门可变机构发展现况

本田汽车公司80年代推出的VTEC(Variable Valve Timing & Valve Lift Electronic Control)可变气门正时和升程电子控制系统,可使发动机在高速时,改变气门正时和升程,并由ECM电控组件控制,同时也可改变高速时进排气门开启的“重叠时间”,使发动机在高速范围时输出更大的功率。宝马汽车公司新开发的1.8L直列4缸发动机,采用无级可变气门行程和工作角的气门控制器系统。该系统可明显改善发动机的动力性能,最大功率由77kW提高到85W,最大扭矩由165N.m提高到175N.m,最高车速可达210km/h。与同级发动机比较,油耗下降10%~15%。同时,该系统属柔性技术,除能适应氢燃料发动机外,还可达到欧洲IV号排放限值标准。

自1990年,欧洲开始采用可变气门正时技术(VVT)以来,主要被阿尔法·罗密欧、宝马、美洲豹、沃尔沃、保时捷、戴-克、奥迪、雷诺等高级轿车生产厂商采用,取得了良好效果。近几年,国外不少知名汽车生产商也开始采用进气门连续可变正时控制、排气门可变正时控制、气门行程和工作角调整等型式,来提升发动机的动力性能。2001年推出的奥迪新A43L、V6型发动机,采用无级可变凸轮轴控制(气门工作角无级可变)和排气门可变正时机构。目前,以机械式气门控制机构为主流,但未来的技术发展趋势将转向开发电磁气门控制系统。

由此可以看到气门可变技术的发展前途是非常好的。将来的汽车行业必然会全部使用到气门可变技术。

1.4毕业设计工作内容

我们所研究的这个装置是能够连续改变气门正时及升程的一个控制系统。这个装置和常规的可变相位气门装置是不一样的,是为了自由实现调整气门升程和气门开启持续时间,这两条应该是相互作用的。

我主要任务是要选用气门调节系统作为动力源的伺服直流电机,设计一单级圆锥齿轮减速器及其箱体,滚珠丝杠的螺旋传动,控制杠杆和控制轴,以完成调节子系统的结构设计。

设计原始数据有,配气机构对应发动机的功率范围:60~80kw;

最高转速:5000r/min;

顶置气门,凸轮轴的位置是上置;

凸轮的最大升程:12mm;

凸轮实际基圆半径:18mm。

这个设计还是很有难度的,工作量也很大,国内外的资料也很有限,国外也是技术保密,根本不会把主要技术参数提供出来。所以它对我们来说很有挑战性。我们应该认真地将它完成。2 气门可变机构VEL

汽车发动机是非常追求速度的大小的 。然而,在这个除了速度外还注意环境的年代 ,燃料的经济性和低排放的程度已经变为很重要的课题。随着仿真技术的逐渐成熟以上技术的实现都是很有可能的,可变气门作用的发挥正变为一个非常重要的课题。

在这时,看看先前这个连续可变气门正时和升程装置,它就是纯机械类型,另外还有无凸轮电动类型及液压类型。随着可靠性越来越多的被考虑,纯机械类型被采用。另外,研究可变气门正时和升程相似方法已经被人们注视。随着这个叫VEL单独装置研究计划的出现,它能够有很大的调整范围、不费力调整底座、以及更好的满足质量要求,具体的研究正在进行。另外,VEL响应改变被更多的考虑,并且电动传动控制装置也正在被使用。

2.1常规配气机构的基本原理

发动机运转时活塞与气门运动之间相对关系的基础典型在现实的引擎运转时却会遇到几个问题:首先进气门从打开到进气之前会有延迟,因为进气是由于活塞向下先形成真空,进而由于气缸内外压力不同才使油气被吸入气缸内。此气门从开始动作到完全打开也需要时间,而基于上述原因,若能让进气门在活塞向下运动之前先打开,则将可充分利用这整个的进气行程。 如果排气门在排气行程尚未开始时先打开,可以减少活塞上升时的阻力,此外活塞由下而上到达上死点时,气缸内的废气并未能完全的排出,这时若将排气门关闭的时间延后,便可利用由进气门引入的新鲜油气,将残余的废气"挤"出去,尽量减少废气的残留影响发动机的动力输出。以上气门与活塞间的相对关系若以具体的图形来表示,就称为‘气门正时图’,见图2-1。而早开的进气门和晚关的排气门会造成有进排气门同时打开的重叠情况,称为‘气门重叠’(Valve overlap)。发动机高转速运转时若能增加气门重叠角度,将可抵消因高速运转而凸显的进气延迟现象。但气门重叠角度大的‘高转速型凸轮’,虽然具有较佳的高转速动力表现,但在低转速运转时,将因为气缸真空度不足及吸入油气的流失而造成容积效率降低,导致低转速动力不足、怠速运转不稳的后遗症。

根据发动机原理可知发动机的升功率Ne,升转矩及比油耗ge分别由下列公式决定:

Ne=K1ηiηvηmn/a

Me=K2ηiηvηm/a

ge=K3/ηiηm

式中:K1,K2,K3,-常数 ηm-机械效率

ηi-指示效率 n-发动机转速

ηv-充气效率 a-过量空气系数

从上式可知:提高发动机动力性能及经济性的措施就是提高ηi、ηv、ηm、及n,减小a。过量空气系数a同时影响排放及比油耗,根据不同目标,要求a应达到一定数值。提高n的同时,必须要注意提高充气效率,后者随着转速的提高而下降。机械效率ηm受发动机转速及最大爆发压力的影响,当转速不变时,ηm基本不变. ηi受混合气的影响,而混合质量又受缸内空气涡流及紊流强度的影响,降低低速低负荷发动机比油耗的措施之一,就是提高空气流动的涡流比,改善其混合质量.但是如果设计比较高的进气道,则高速时涡流比过高又会影响充气效率.因此必须采用可变气门技术,以满足不同转速需要。 课题以汽车的节能性与路况的适应性为应用背景,本次毕业设计主要任务是汽车发动机新型配气机构设计计算— 调节子系统,设计了锥齿轮、锥齿轮减速箱体、滚珠丝杠、控制轴、控制杠杆等相关零件及其传动设计,完成调节子系统的结构设计。

整个过程中可以得到的直接相关资料及其匮乏,整个设计的难度也是很大,工作量也很大,但是最终我们还是克服了种种困难坚持了下来。

本课题的研究采用大量的机械设计方面的知识,并要求能够熟练应用所学的机械原理、机械设计、CAD绘图及相关数学和力学学科的知识。

本次设计采用了异构体机构工作的原理,它把一个机构分成了两个部分,一个控制调整部分,一个工作部分。它可以根据机构的工况作出相应的调整,并且机构的在工作的时候也不防碍其自我调整作用。还运用了Autocad画出了主要零件的工程图,最后对所选择的和设计的参数进行了校核计算,并对机构零件做了可行性分析。

本论文得到的主要指标有:

选用的是90SZ53型直流伺服电动机;

选用格里森弧齿锥齿轮;

选用滚珠丝杠的型号WCM1602.5—2.5,长度100mm

箱体﹑控制杠杆﹑控制轴的构造见附录图。

在毕业设计期间,控制杠杆的运动分析还有一些问题,我们提出了几个方案可以实现其运动。不过在此文中由于时间关系没有进行讨论。最后,我希望以后有机会将此机构彻底完成,使只运用与实际当中,打破国外对我国在汽车可变配气机构方面的技术资料的封锁,使我国有自己的知识产权。

参考文献

吉林工业大学汽车工程系编著.汽车构造(上册).北京:人民交通出版社,1993

汽车工程手册.汽车工程手册.编辑委员会.北京:人民交通出版社,2001

王华坤,范元勋.机械设计基础.上下册. 兵器工业出版社,2000

Makoto Nakamura Etc. A Continuous Variable Valve Event and Lift Control Device (VEL) for Automotive Engines . SAE Paper 2001-01-0244

Makoto Nakamura Etc. A Continuous Variable Valve Event and Lift Control Device (VEL) for Automotive Engines . SAE Paper 2001-01-0243

钱耀义. 现代汽车发动机燃料供给装置 .北京:人民交通出版社,1996

陈际清,沈祖京,孔宪清.汽车发动机设计.第二册:清华大学出版社,1993

乌.谢费尔特,彼.瓦尔泽 .未来汽车技术. 北京:人民交通出版社,1996

陆家珍.发动机进气调节系统的研究与应用 . 汽车科技 2003 (4)-6~8

会田俊夫.齿轮的设计和制造. 第三卷:中国农业机械出版社,1984

苏岩,李理光,肖敏等.可变配气相位对发动机性能的影响 .汽车技术,2000,(10):10—16

苏岩,李理光,肖敏等. 国外发动机可变配气相位研究进展——机构篇 .汽车技术,1999,(6):10—14

吴社强,吴政浩,姜斯平. 汽车构造. 上海:上海科学技术出版社,20003.1

魏春源. 车用内燃机构造. 北京:国防工业出版社,1997.1

崔心存.现代汽车技术. 北京:人民交通出版社,2001.6

李志军. 轿车发动机的调节技术 .小型内燃机与摩托车,2002(6)-40~43

张衍刚. 大宇汽车新技术 .汽车维修,2003.(6)-12~13

吴宗泽. 机械设计手册.上下册:机械工业出版社,2002.1.1

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号