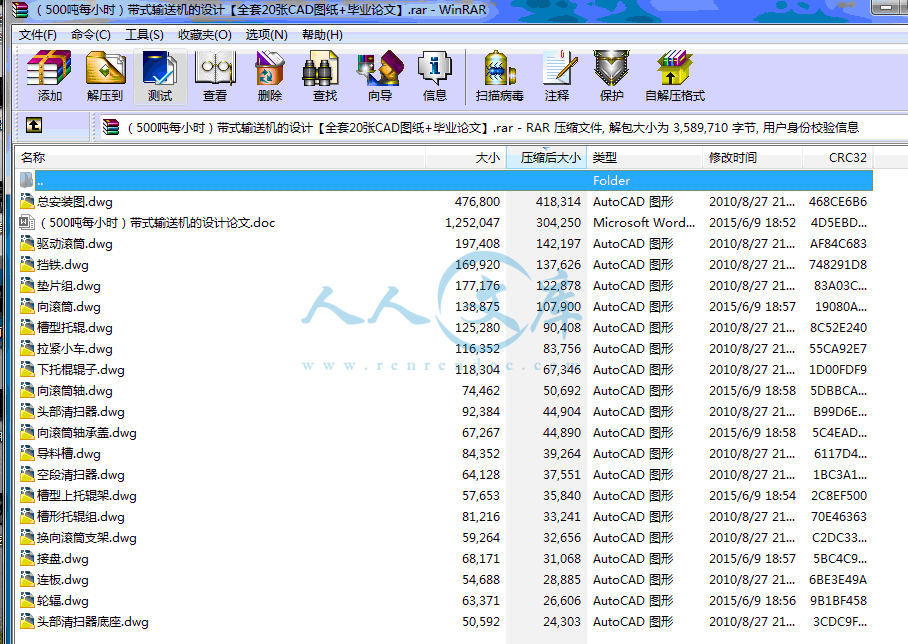

(500吨每小时)带式输送机的设计

60页 19000字数+说明书+20张CAD图纸【详情如下】

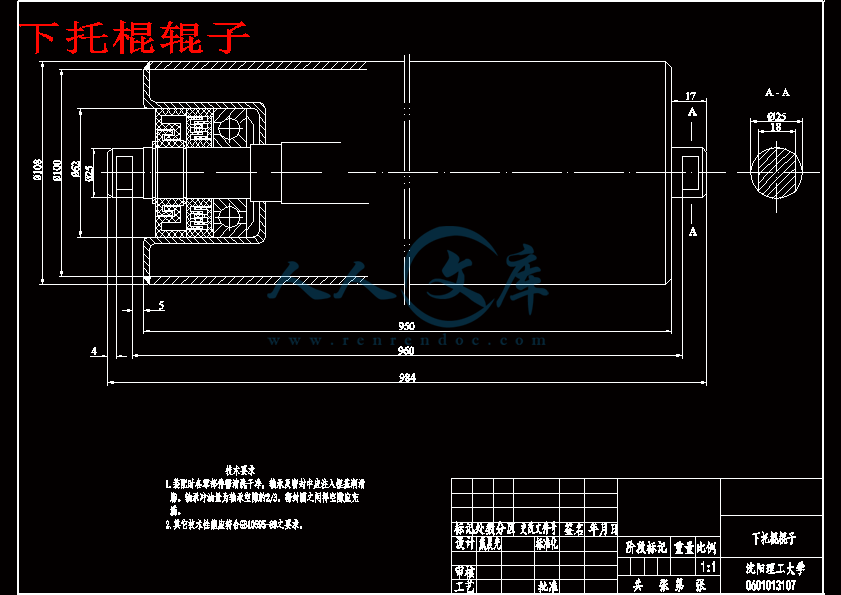

下托棍辊子.dwg

向滚筒.dwg

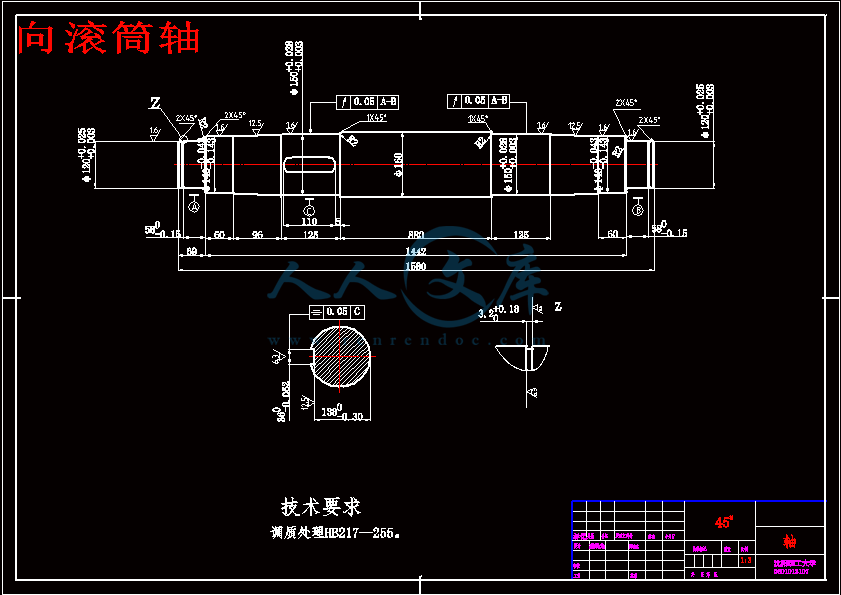

向滚筒轴.dwg

向滚筒轴承盖.dwg

垫片组.dwg

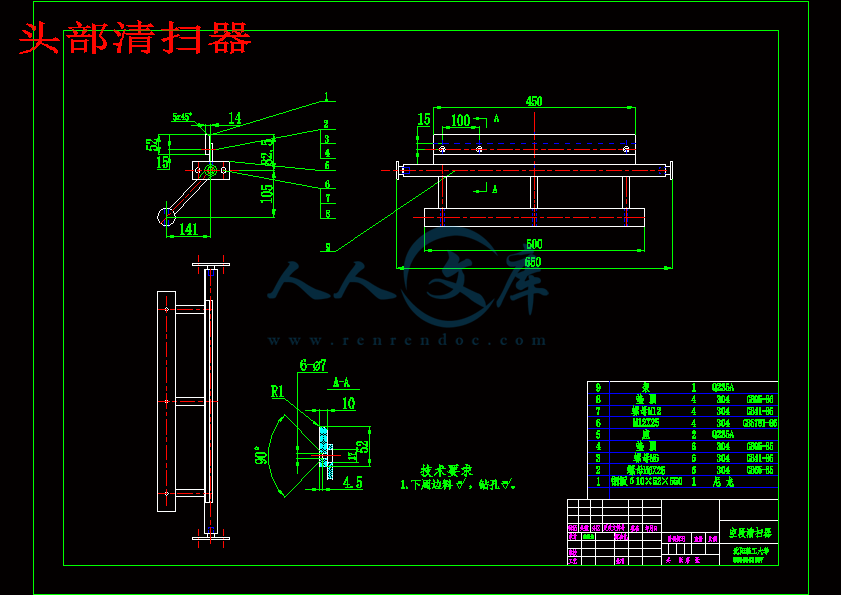

头部清扫器.dwg

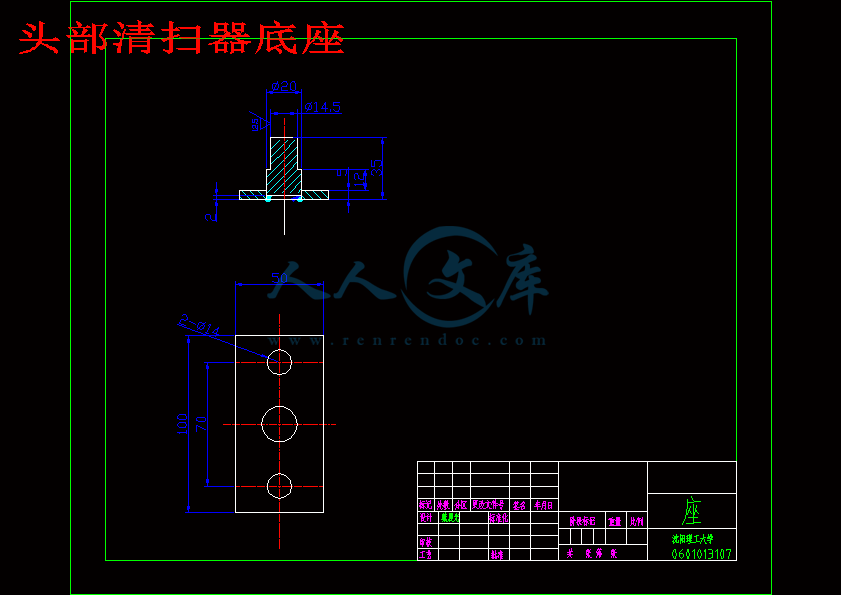

头部清扫器底座.dwg

导料槽.dwg

总安装图.dwg

拉紧小车.dwg

挡铁.dwg

换向滚筒支架.dwg

接盘.dwg

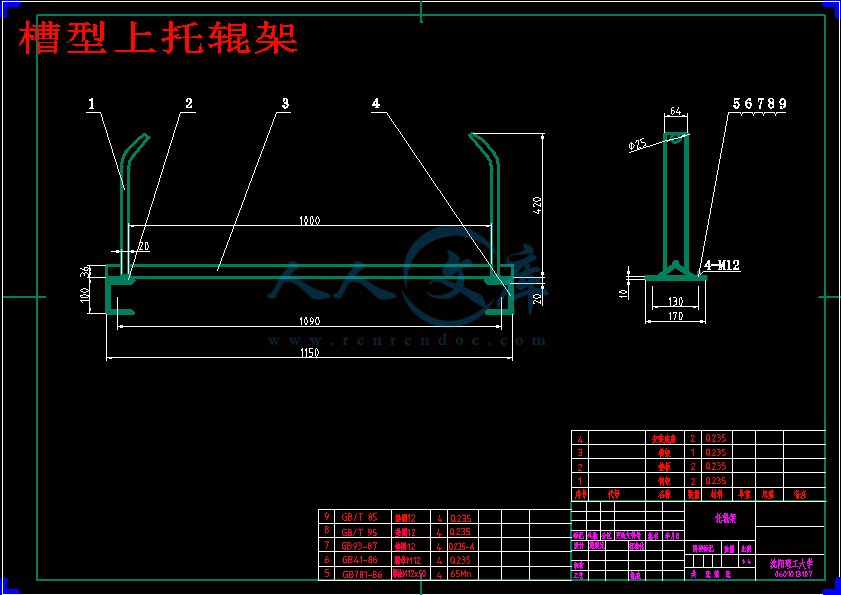

槽型上托辊架.dwg

槽型托辊.dwg

槽形托辊组.dwg

空段清扫器.dwg

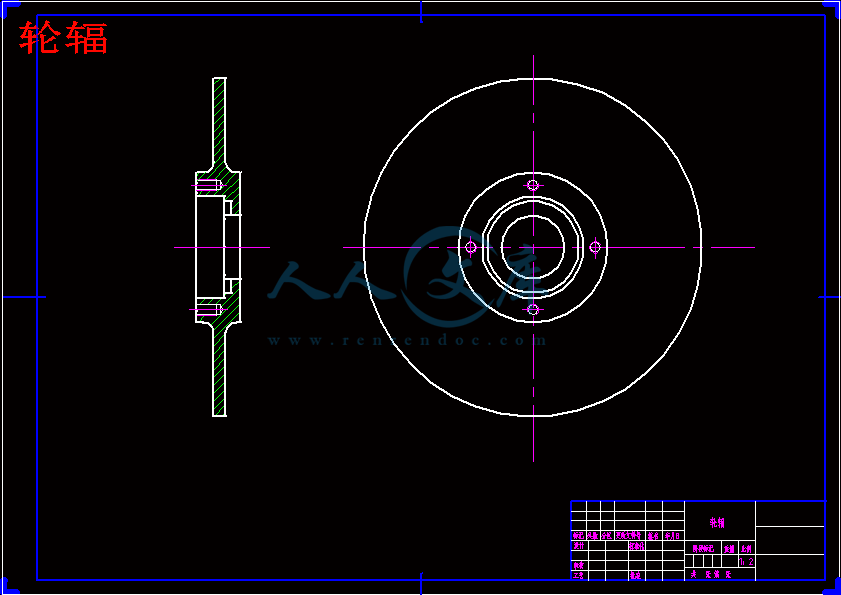

轮辐.dwg

连板.dwg

驱动滚筒.dwg

(500吨每小时)带式输送机的设计论文.doc

摘 要

本设计为带式输送机的设计,以低制造成本、结构简便、安全可靠为设计宗旨,在采用传统的带式输送机的设计方法、设计数据的同时采用了部分先进的新型带式输送机的计算方法及计算数据。

本设计在托辊组选型设计部分,通过对带式输送机托辊组间距的合理确定及优化布置,大大减少了托辊组用量。承载段托辊组由原来的1000组减少到400组,回程段也相应地由原来的500组减少到200组,极大地降低了制造成本、维护成本,简化了结构,提高了运行的可靠性。

拉紧装置设计部分,通过分析研究各种拉紧装置的优缺点来设计拉紧装置。把重锤车式拉紧和绞车拉紧结合起来使用,在不提高成本的基础上综合了两种拉紧方式的优越性。

带式输送机驱动装置配置过高是一种资源浪费,而配置过低又会严重影响输送机寿命,所以选择合理的驱动装置、降低维修工作量和运营成本是选择驱动装置的关键。本设计综合分析研究了几种驱动装置的优缺点,合理选配了Y型电动机+调速型液力偶合器+减速器型驱动装置。

了解和掌握带式输送机输送带跑偏原因及纠偏方法,对保证带式输送机的安全运行是非常重要的。本设计调偏装置设计部分就以上问题分析了输送带跑偏的原因及调偏原理并提出了解决跑偏的有效措施。

关键词:带式输送机;托辊间距;拉紧;驱动;调偏

目 录

引 言1

1 带式输送机概述4

1.1 带式输送机的应用4

1.2 带式输送机的分类4

1.3 带式输送机的发展状况6

2 总体方案设计8

2.1 布置方式8

2.2 带式输送机的工作原理9

2.3 传动原理10

2.4 传动方案和总体设计11

3 主要技术参数的设计计算12

3.1 槽角的选取12

3.2 胶带运行阻力的计算13

3.3.1 承载段的运行阻力15

3.3.2 回空段的运行阻力17

3.3.3 最小张力点18

3.4 输送带上各点张力的计算19

3.4.1 由逐点计算法计算各点的张力19

3.4.2 用摩擦条件来验算传动滚筒分离点与相遇点张力的关系20

3.5 输送带的强度验算21

3.5.1 输送带的计算安全系数21

3.5.2 输送带的许用安全系数22

3.5.3 传动滚筒直径的确定和滚筒强度的验算23

4 驱动装置的选用与设计26

4.1 电机的选用26

4.2 减速器的选型与设计27

4.2.1 传动装置的总传动比及其分配27

4.2.2 由运动学、动力学进行参数计算28

4.2.3 减速器的选型校核29

4.3 联轴器的计算与选型31

4.4 驱动滚筒的设计33

4.4.1 驱动滚筒的功率34

4.4.2 驱动滚筒轴径的计算34

4.4.3 滚筒轴的校核36

5 托辊的设计38

5.1 托辊的作用与类型38

5.2 托辊间距41

5.3 托辊的选型41

6 制动装置42

6.1 制动装置的作用42

6.2制动装置的选型42

7 改向装置43

7.1 凸弧段曲率半径R的计算43

7.2 改向滚筒的选用44

8 其他部件的选用45

8.1 输送带45

8.1.1 输送带的分类45

8.1.2 输送带的连接47

8.2 拉紧装置49

8.2.1 拉紧装置的作用49

8.2.2 拉紧装置布置时应遵循的原则49

8.2.3 拉紧装置的选型50

8.2 头架尾架与中间架50

8.3 卸料装置51

8.4 清 扫 装 置52

8.5 导料槽53

结 论54

致 谢55

参考文献56

8.2.3 拉紧装置的选型

本次设计中所选用的为小车重锤式拉紧装置

小车重锤式拉紧装置结构原理如图所示,其拉紧滚筒固定在小车上,通过重锤的重力牵引小车,从而达到张紧输送带的作用。它的结构也较简单,可保持恒定的拉紧力,其大小决定于重锤的重量。小车重锤式拉紧装置外形尺寸大、占地多、质量大,适用于长度、功率较大的输送机,尤其是倾斜输送机上。

小车重锤式张紧装置

1——重锤 2——小车 3——滑轮组 4——绞车

8.2 头架尾架与中间架

头架、尾架是支撑输送带张力的装置,本设计采用了结构紧凑、刚性好、强度高的构架。

头架槽形输送机头,头架、尾架分别查《运输机械设计选用手册》表3-39、表3-46设计选用参数。

中间架用于安装托辊。标准长度为6000mm,非标准长度为3000~6000mm及凸凹弧段中间架;支腿有I型(无斜撑)、H型(有斜撑)两种。中间架和中间架支腿全部采用螺栓联接,便于运输和安装。

由于考虑到实际工作环境的不同,为方便使用,本设计采用钢架落地式。其特点为:

中间架为螺栓联接的快速拆装支架,它由钢架、H型支架、下托辊、和挂钩式槽形托辊组成,是机器的非固定部分,钢架作为可拆卸的机身,用弹性柱销架设在H型支架的管座中。柱销固装在钢架上,只是打入的位置适当转动钢架,就能方便地从座中抽出或放入。

槽形托辊轴的两端加工成矩形,这样就可以把单个滚筒放进机架中,即可以定位又可以起到固定轴的作用。因为皮带运输机的滚筒很多,损坏的也经常,当辊子需要维修时,就可以快速取下,以便于维修和更换,对运输很小,提高了工作效率。这就是快速拆装的特点。

该种机架机身机构简单,节省钢材,安装、拆卸方便,不易跑偏等特点。

8.3 卸料装置

带式输送机可以在末端卸料,也可在中间卸料,前者不需专门的卸料装置,后者可以采用卸载挡板或卸载小车。

卸载挡板(犁形卸料器)为平直挡板或V形挡板,适用于平皮带输送机,可用来卸件货,也可在一侧或两侧卸货。卸载挡板的结构十分简单,但对输送带的磨损比较厉害,还会增加带条运行阻力,因此对较长的输送带,特别是输送块度大、磨损性大的物料时不宜采用。

为了使卸料挡板能够正常地工作,必须正确的选择它对于带条纵向轴线的倾角。卸料小车装设在长皮带机的水平区段上,由小车车架、两个滚筒和两个跨在皮带机两侧的导向槽组成。卸料小车可沿导轨在皮带机长度方向移动,因此,卸料小车适用于散粒物料在皮带机输送中途的各个卸载点上卸料,物料从卸载小车的上滚筒抛出经导向槽由皮带机的一侧或两侧卸下。

为引导物料流卸载方向和减少粉尘飞扬,在卸料滚筒或卸料小车处要加设罩盖。为使罩盖内表面不受物流过大的冲击,其形状应根据物流抛出的轨迹制作,首先应找出物料与绕在滚筒上的输送带表面的分离点

8.4 清 扫 装 置

输送机在运转过程中,不可避免的有部分颗粒和粉料粘在输送带表面,通过卸料装置后不能完全卸净,表面粘有物料的输送带工作面通过下托辊或改向滚筒时,由于物料的积聚而使其直径增大,加剧托辊和输送带的磨损,引起输送带跑偏。而且,不断掉落的物料还污染了场地环境。因此,清扫粘结在输送带表面的物料,对于提高输送带的寿命和保证输送带的正常工作具有重要意义。

清扫器用于清扫输送带上粘附的物料的清除。

(1)本系列设计有弹簧清扫器、空段清扫器和转刷清扫器三种。

(2)弹簧清扫器装于卸料滚筒下方,以清除输送带工作面上粘附的物料。

(3)空段清扫器装于输送带回程段约180o改向滚筒的前面,以清除输送带非工作表面上粘附的物料。

本设计使用了头部清扫器和空段清扫器。查《运输机械设计选用手册》表2-66,表2-67可以确定它们的设计选用参数。引 言

带式输送机是用连续的无端输送带输送货物的机械,俗称皮带机。输送带根据摩擦传动原理而运动,既是承载货物的构件,又是传递牵引力的构件,其特点是:输送能力大,爬坡能力强,操作简单,安全可靠,自动化程度高,设备维修容易,广泛应用于采矿、冶金、化工、铸造、建材等行业的输送和生产流水线以及水电站建设工地和港口等大宗散货的输送装卸作业中,在我国的国民经济中占有重要的地位。今年来,随着社会经济的发展,带式输送机的发展趋势有:大运输能力,大带宽,大倾角,增加单机长度和水平转弯,合理使用胶带张力,降低物料输送能耗,清理胶带的最佳方法等,特别是大倾角的皮带输送机,在现实的生产中,变的越来越需要,国内外许多学者都投入到其研制过程中,虽然已经出现了一批可以用于较大倾角的输送机,不过技术还不够完善、成熟,由于其工作的环境比较复杂

本次设计能够顺利完成,首先要感谢指导老师徐万福老师!

本次设计,除了自己的努力,还与老师的指导和其它同学的帮组以及实习单位师傅的指点是分不开的,在此表示诚挚的谢意!

从设计开始,指导老师对我就很关心,他带领我深入设备厂进行实地指导,向我们详细讲解设计实物的各个部分,耐心、细致地回答我们的提问,在以后的设计过程中,他也时常询问我们的进展情况以及遇到的问题,最大限度地帮助我们。对于我们设计中不足或缺点,指导我们进行修改。当我们遇到设计问题时,每次打电话给老师,他都会从帮忙中抽出时间来帮助我们分析、解决。

参考文献

[1] 张展.《减速器设计选用手册》.上海科学技术出版社

[2] 成大先.《机械设计手册》.第四版.化学工业出版社

[3] 潘英.《通用机械设计》.中国矿业大学出版社

[4] 范祖尧.《现代机械设备设计手册》.机械工业出版社

[5] 中国矿业学院.《矿山运输机械》.煤炭工业出版社

[6] 毛谦德 李振清.《机械设计师手册》.机械工业出版社

[7] 李仪钰.《矿山提升运输机械》. 冶金工业出版社

[8] 张翰.《运输机械设计选用手册》.冶金工业出版社

[11] 《新型带式输送机设计手册》 《运输机械设计选用手册》编辑委员会 .化学工业出版社

[12] 俞简 李岩.《输送机械设计》.中国矿业大学出版社.1998.8.1

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号