基于奥迪Q5的四轮转向系设计及运动仿真(含ProE和CATIA三维图)

收藏

资源目录

压缩包内文档预览:(预览前8页/共24页)

编号:6870394

类型:共享资源

大小:66.26MB

格式:RAR

上传时间:2018-01-01

上传人:优***

认证信息

个人认证

罗**(实名认证)

广西

IP属地:广西

85

积分

- 关 键 词:

-

基于

奥迪

q5

轮转

设计

运动

仿真

proe

以及

catia

三维

- 资源描述:

-

- 内容简介:

-

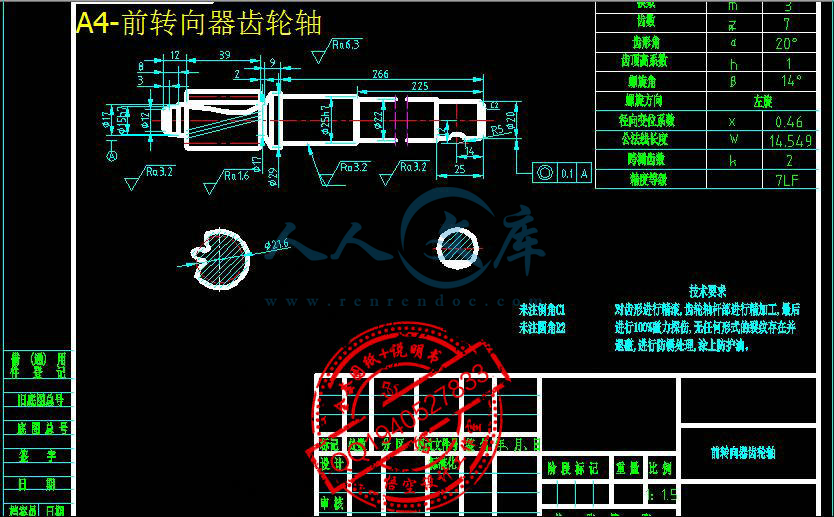

中期检查报告-0-中期检查报告论文题目基于奥迪Q5的四轮转向系设计及运动仿真班级姓名院(系)导师报告时间20年月日中期检查报告-1-1论文工作是否按开题报告预定的内容及进度安排进行论文工作基本按照开题报告预订内容进行,已提前完成部分任务。结构设计工作已基本完成,并进行了部分结构的强度分析。2目前已完成的研究工作及结果2.1选用车型奥迪Q5的基本参数名称轴距L前轮距L1后轮距L2空车质量数值2807mm1617mm1613mm1865kg名称车长车宽车高满载质量数值4629mm1880mm1653mm2305kg名称前轴负荷率前轮轮胎后轮轮胎风阻系数数值45%235/65R17235/65R170.332.2整车的总体布置由于是设计四轮转向系,所以首先要确定整车的总体布置,经过参考文献,选择如图1的布置形式1.前轮转角传感器2.前轮转向机构3.前轮4.方向盘.5.车速传感器6.横摆角速度传感器7.电控单元8.直流电动机9.减速器10.后轮11.后轮转向机构12.后轮转角传感器图1.四轮转向汽车总体布置示意图2.3前轮转向器的设计计算按照汽车设计中的计算过程,计算转向时转向系的受力情况。原地转向阻力矩475091.82Nmm作用在方向盘的手力146.63N根据受力情况设计,设计转向盘及转向轴,参照现有车型,令方向盘的圈数为3圈,转向盘的直径转向盘扭矩Tz=29326.66NmmswD=40m中期检查报告-2-转向轴直径d1min=20mm转向横拉杆d2min=12mm选择齿轮齿条的基本参数,进行设计计算齿轮数值齿条数值模数m3模数m3齿数z7齿数z23压力角20压力角20变位系数0.46变位系数-0.46分度圆直径21.6mm齿条行程210mm螺旋角14螺旋角24旋向左旋旋向右旋齿宽40mm齿宽30mm图2.前轮转向齿轮图3.前轮转向齿条齿轮齿条转向器中有间隙调整装置,根据齿轮齿条的尺寸与结构,设计间隙调整装置的各项尺寸,选择合适的轴承、螺钉、调整弹簧,设计齿条与转向横拉杆之间的球接头,最终前轮转向器装配图如图4图4.前轮转向器2.4后轮转向器的设计计算参照前轮转向器的设计过程,设计后轮转向器原地转向阻力矩646243.7Nmm作用在齿轮轴上的扭矩39891.6Nmm中期检查报告-3-根据受力情况设计,设计齿轮轴与转向横拉杆,转向轴直径d1min=20mm转向横拉杆d2min=12mm选择直流电动机,电动机的规格如下项目激励方式额定电压V额定扭矩NM额定电流A规格永磁铁激磁式DC121.030选择齿轮齿条的基本参数,进行设计计算齿轮数值齿条数值模数m3模数m3齿数z7齿数z23压力角20压力角20变位系数0.46变位系数-0.46分度圆直径21mm齿条行程220mm齿宽36mm齿宽26mm图5.后轮转向齿轮图6后轮转向齿条为了便于加工、装配,前后转向器的间隙调整装置的各项附件尽可能地相同,最终后轮转向器装配图如图7图7.后轮转向器2.5四轮转向的控制方式四轮转向的控制方式有很多本文主要对前后轮转角成比例的四轮转向系中期检查报告-4-统进行设计、运动仿真与分析。即取,为前轮和后轮的转向角,Krf=rf、为前后轮转向比。由Sano分析得到,K可保证汽车在稳态时质心侧偏角恒等于零。2rfmau-bkLK=式中,m:整车质量;u:质心前进速度;a:质心到前轴距离;b:质心到后轴距离;kr、kf:前轮和后轮的侧偏刚度(kr、kf分别为两前轮和两后轮的侧偏刚度之和)。本文中的侧偏刚度均取负值。根据相关车型,确定汽车的参数如下m(kg)a(m)b(m)L(m)kf(N/rad)kr(N/rad)23051.5441.2632.807-48500-73000K是车速的函数,编写Matlab程序,做出K-u图,如图8所示,在汽车低速转向时,后轮转角与前轮方向相反为逆向转向;高速时,后轮与前轮转向量方向相同,为同向转向。图8.使稳态侧偏角为零的比例系数2.5对前后转向梯形进行优化设计根据四轮转向的控制方式,选择恰当的速度和前轮转角,确定瞬时转向中心。此处选择u=40km/h、=10,通过几何关系,求得在此状态下,前轴到f瞬时中心的纵向距离L1=10656mm,后轴到瞬时中心的纵向距离是L2=7849mm。汽车转向系统采用齿轮齿条式转向器与独立悬架相匹配的断开式转向梯形机构,选择转向器位于前轴前方、前置梯形的布置形式。由转向基本要求可知,在不计轮胎侧偏时,实现转向轮纯滚动、无侧滑转中期检查报告-5-向的条件是内、外轮转角满足,为外轮转角,为内轮转Kcot-=L角,K为两主销中心线延长线到地面交点之间的距离,L为转向轴至瞬时转向中心的纵向距离。将理想的内轮转角表示成外轮转角的函数,=arcot-()由转向梯形机构所提供的内、外轮实际转角关系可以根据几何关系来求解实际的内轮转角。当转动转向盘时,齿条便向左或右移动,使左右两边的杆系产生不同的运动,从而使左右车轮车轮分别获得一个转角。以汽车右转弯为例,此时左轮为外轮,外轮一侧的杆系的杆系运动如图9所示。设齿条向右移过某一行程S,通过左横拉杆拉动左梯形臂,使之转过。图9外转向轮图10内转向轮齿条行程与外轮转角的关系22212211K-ML+Sh-Lh=-arcosarctnK-M+2S+SLs()-sin-h()()()齿条右移了相同行程S,推动右梯形臂转过,做出内转向轮的运动图,如图10所示2221K-ML+Sh-L2h=arctnarcosK-M+()()最优转向梯形传动机构应该是在整个转向过程中,内外轮围绕同一瞬心转中期检查报告-6-动,轮胎转向无侧滑,因此优化的任务即减小转向侧滑。根据文献建立目标函数,式中i为外轮转角,为对应的内轮实际转角和max01()iiiFw0ii、理论转角。wi为加权系数。max1.540,所以要选用蜗轮蜗杆减速器。考虑到动载荷,令减速器的减速比i=42。蜗杆蜗轮头数z1齿数z42模数m2.5模数m2.5分度圆直径28分度圆直径105压力角20压力角20导程角5.1螺旋角5.1设计蜗轮轴的结构、减速器的壳体,对蜗轮蜗杆传动进行强度校核,绘制三维图并进行装配。中期检查报告-7-图11.减速器2.7四轮转向系的装配根据设计要求,对各零件进行装配,得到装配图如图12所示,图12.转向系装配图3后期拟完成的研究工作及进度安排3.1拟完成的研究工作:1.对后轮转向机构进行有限元分析2.建立二自由度汽车四轮转向的模型,用Simulink进行仿真分析3.翻译一篇3000字的英文文献。4.撰写毕业设计论文3.2进度安排:1.5.4-5.15进行有限元分析2.5.16-5.23建立运动模型,并进行仿真分析3.5.24-5.27翻译英文文献4.5.28-6.20撰写毕业论文并准备毕业答辩4存在的困难与问题目前可以用ANSYS进行简单的有限元分析,但对于本设计中的齿轮齿条中期检查报告-8-啮合、蜗轮蜗杆啮合在进行分析时不能正确施加载荷,导致有限元分析效果差。接下来要继续学习软件的使用方法,向同学请教。5如期完成全部论文工作的可能性论文工作进展顺利,预计能够如期地完成论文工作。中期报告检查组意见:组长(签字):年月日,中期答辩,基于奥迪Q5的四轮转向系设 计及运动仿真,答辩人: 指导教师:,整车的布置形式,1.前轮转角传感器 2.前轮转向机构 3.前轮 4.方向盘.5.车速传感器 6.横摆角速度传感器 7.电控单元8.直流电动机 9.减速器 10.后轮 11.后轮转向机构12.后轮转角传感器,前轮转向机构,齿轮齿条式转向器,前轮转向机构,齿轮齿条转向器中有间隙调整装置,根据齿轮齿条的尺寸与结构,设计间隙调整装置的各项尺寸,根据受力情况设计球接头,后轮转向机构,直流电动机的选择,后轮转向机构,齿轮齿条式转向器,后轮转向机构,后轮转向器装配图,减速器,根据后轮的受力关系,确定减速比i=42,选择蜗轮蜗杆减速器,减速器,控制方式,采用了相对较为成熟的前后轮比例转向的四轮转向控制,控制方式,根据相关车型,确定汽车的参数如下,编写Matlab程序,做出K-u图,,在汽车低速转向时,后轮转角与前轮方向相反为逆向转向;高速时,后轮与前轮转向量方向相同,为同向转向。,转向梯形优化,汽车转向系统采用齿轮齿条式转向器与独立悬架相匹配的断开式转向梯形机构,选择转向器位于前轴前方、前置梯形的布置形式。根据四轮转向的控制方式,选择恰当的速度和前轮转角,确定瞬时转向中心。,将理想的内轮转角表示成外轮转角 的函数,,转向梯形优化,以汽车右转弯为例,转向梯形优化,转向梯形优化,建立目标函数和约束条件,编写 Matlab优化程序,运用优化函数对梯形臂和提醒底角进行优化,最终的优化结果如下表所示,转向系装配图,存在的困难与问题,目前可以用ANSYS进行简单的有限元分析,但对于本设计中的齿轮齿条啮合、蜗轮蜗杆啮合在进行分析时不能正确施加载荷,导致有限元分析效果差。接下来要继续学习软件的使用方法,向同学请教。,后期拟完成的研究工作及进度安排,拟完成的研究工作:1.对后轮转向机构进行有限元分析2.建立二自由度汽车四轮转向的模型,用Simulink进行仿真分析3.翻译一篇3000字的英文文献。4.撰写毕业设计论文,进度安排:5.4-5.15 进行有限元分析5.16-5.23 建立运动模型,并进行仿真分析5.24-5.27 翻译英文文献5.28-6.20 撰写毕业论文并准备毕业答辩,请老师批评、指导,谢谢老师,李伟才2014.4.29,题目:某汽车四轮转向系的设计及运动仿真专业班号学生姓名指导教师姓名20年月日毕业设计(论文)任务书姓名:院(系):专业:班号:毕业设计(论文)题目:某汽车四轮转向系的设计及运动仿真立题的目的和意义:转向系是用来保持或者改变汽车行驶方向的机构,在汽车转向行驶时,保证各转向轮之间有协调的转角关系。汽车四轮转向作为一项先进的汽车技术,主要目的是增强汽车在高速行驶时的操纵稳定性、低速转弯时的操纵灵活性。该设计内容较为全面,有方案设计、结构设计、优化设计及运动仿真等。通过本次毕业设计,达到培养综合应用所学知识、分析和解决实际工程问题、锻炼创造能力的目的,使学生在设计能力及分析方法的掌握等方面得到切实的锻炼。技术要求及工作计划:技术要求及参数:所需参数参照奥迪Q5相关参数。工作计划:1、对四轮转向系统进行选型和参数计算;2、对前后转向梯形参数进行优化设计;3、对四轮转向系统进行结构设计;4、用MATLAB对汽车进行运动仿真;5、编写设计计算说明书12000字左右;6、翻译相关外文资料3000汉字左右。时间安排(从设计开始算起):第1-3周:搜集资料,撰写开题报告。第46周:确定总成部件的基本数据;第79周:建立转向梯形数学模型并进行优化设计;第1013周:结构设计;第1416周:用MATLAB进行运动仿真第17周:撰写说明书;第18周:准备答辩。指导教师:周遐余20年月日教研室主任:年月日-I-基于奥迪Q5的四轮转向系设计及运动仿真摘要四轮转向系统利用行驶中的某些信息来控制后轮的转角输入,主要目的是增强汽车高速行驶时的操纵稳定性,提高汽车低速行驶时的操纵灵活性。文中介绍了四种类型的四轮转向系统,为控制前后轮的协调偏转,提供了七种控制策略。根据已有的研究,设计了一种电控电动式的四轮转向系统,对其主要结构进行了介绍。基于奥迪Q5的基本参数,设计了齿轮齿条式的前轮转向机构和后轮转向机构。基于阿克曼转向原理,运用Matlab优化工具箱对所设计的转向梯形机构进行尺寸优化。本文建立了线型二自由度四轮转向汽车模型,推导出其运动微分方程。基于前后转角比例转向的控制策略,借助Matlab/Simulink对四轮转向和前轮转向汽车进行了运动仿真。关键词:四轮转向;转向系设计;转向梯形优化;运动仿真-II-DesignandSimulationofFour-WheelSteeringSystemBasedOnAudiQ5AbstractThefour-wheelsteeringsystemutilizessomeinformationfromthevehicletocontroltherotationangleoftherearwheel,inordertoenhancethecarhandlingstabilityathighspeed,andimprovethecontrolflexibilityatlowspeed.Fourtypesoffour-wheelsteeringsystemareintroducedrespectivelyinthispaper,.Toachievecoordinateddeflectionofthefrontandrearwheels,sevenkindsofcontrolstrategiesarerecommended.Accordingtotheexistingresearch,afour-wheelsteeringsystemwithelectric-controlandelectric-powerisdesigned,anditsmainstructureisdescribed.BasedonAudiQ5,therack-and-pinionsteeringmechanismofthefrontandrearaxlesaredesignedrespectively.ThesizeofsteeringtrapezoidalmechanismisoptimizedbyusingtheMatlaboptimizationtoolboxbuiltonAckermanprinciple.The2DOFlinearfour-wheelsteeringvehiclemodelispresentedandthemovementdifferentialequationisdeducedinthispaper.Themovementoffour-wheelsteeringandfrontwheelsteeringvehiclearesimulatedwiththehelpofMatlab/Simulinkbasedonthecontrolstrategyofproportionableanglesoffrontandrearwheels.KeyWords:Four-wheelsteering,Steeringsystemdesign,Optimizationofsteeringtrapezoid,Motionsimulation-III-目录摘要.IAbstract.II第1章绪论.11.1本课题研究的目的和意义.11.1.1四轮转向技术原理简介.11.1.2研究的目的和意义.11.2国内外研究现状概述.21.2.1国外研究现状.21.2.2国内研究现状.41.3本文主要研究内容.4第2章转向系统的整体设计.62.1四轮转向系统的类型.62.2四轮转向系统的控制类型.72.3整车布置的设计.82.4本章小结.9第3章转向器的设计.103.1设计目标车辆主要参数.103.2前轮转向器的设计.103.2.1转向系计算载荷的确定.103.2.2齿轮齿条式转向器的设计.113.2.3间隙调整机构的设计.143.3后轮转向机构的设计.153.3.1齿轮齿条式转向器的设计.153.3.2直流电动机的选择.163.3.3减速器的设计.173.3.4联轴器的选择.223.3.5传感器的选择.223.4装配图的绘制.243.5本章小结.25第4章转向梯形的优化设计.26-IV-4.1转向梯形机构方案选择.264.2转向梯形机构的优化设计.274.2.1建立转向梯形的数学模型.274.2.2优化转向梯形的数学模型.294.3转向传动机构强度计算.324.3.1球头销的设计.324.3.2转向横拉杆的设计.324.4电机的控制.344.5本章小结.34第5章四轮运动模型的建立及仿真.355.1四轮转向汽车模型的建立.355.2四轮转向汽车运动关系的推导.375.2.1汽车横摆角速度与前轮转角的关系.375.2.2汽车质心侧偏角与前轮转角的关系.385.2.3汽车侧向加速度与前轮转角的关系.395.3四轮转向汽车的运动仿真.405.3.1时域响应特性.405.3.2频域响应特性.435.4本章小结.45结论.46致谢.47参考文献.48-0-第1章绪论1.1本课题研究的目的和意义1.1.1四轮转向技术原理简介伴随着社会的进步、先进科技的发展,道路安全问题引起了人们更高的关注,为了确保汽车的行驶安全,操纵稳定性获得越来越高的重视。汽车四轮转向技术是一种可以使前后轮同时改变方向的技术,后轮可以独立进行转向。这种转向方式的作用示意图如图1-1所示。前轮转向同向转向反向转向ooo图1-1前轮转向与四轮转向技术的示意图与前轮转向汽车相比,四轮转向汽车有如下优点1:(1)汽车在低速行驶转向并且方向盘转向角度很大时,后轮相对于前轮反向转向,可以减小汽车的转弯半径,提高汽车的机动性。(2)汽车高速行驶转弯时,后轮与前轮同向转向,能按照驾驶者的意图迅速改变汽车行驶轨迹,而车身又不致产生过大的摆动,减少了摆尾产生的可能性,使驾驶者更容易控制汽车的姿态。(3)减轻了汽车行驶时的轮胎磨损。1.1.2研究的目的和意义汽车的操纵稳定性是评价汽车主动安全性能的重要标准之一,是汽车行驶安全的重要保障,在高速行驶时汽车安全行驶受操纵稳定性的重要影响。因此,转向系的设计在整车设计中显得非常重要。另外,如何选择转向机构形式及优化转向梯形的尺寸,使其满足阿克曼转向原理,是一项非常重要的任务。-1-通过查询资料与设计的过程,掌握产品的基本设计思路及设计过程,可以巩固所学的专业理论知识,加深对汽车安全性、操纵稳定性的理解,提高通过理论知识解决实际问题的能力。1.2国内外研究现状概述4WS作为汽车新技术,目前在各国的应用都不是很广泛。日本虽然在4WS的研究上做了很多的工作,也取得了很大的成果,但是就日本每年生产的千万辆汽车而言,安装4WS的只是很小一部分,仍然不能大规模地使用。其一是4WS在很多方面尚不是很成熟,其二是成本较高。尽管如此,4WS技术在改善汽车操纵稳定性和增强汽车的安全性能上具有很明显的效果。现阶段,国内外学者对于四轮转向系统的研究,主要是针对以下性能目标:(1)保持汽车质心侧偏角基本为零。(2)改善横摆角速度和侧向加速度的动力学响应性能。(3)实现所希望的转向特性。(4)增加对工况变化的抗干扰能力。(5)提高汽车的转向操纵稳定性和主动安全性。1.2.1国外研究现状四轮转向技术可以追溯到20世纪60年代,在1962年日本汽车工程协会技术会议上,一名工程师研究发现:通过使用四轮转向的方法,汽车的操纵稳定性可以获得很大的提高。在70年代末,本田和马自达汽车公司开始研究和开发四轮转向技术。到80年代末,四轮转向系统开始进入应用阶段。1990年,日产、马自达、本田三家汽车公司推出了几款采用四轮转向系统的轿车。1991年,日本三菱和美国克莱斯勒也推出了四轮转向车型2。随着先进汽车动力学控制技术的发展,四轮转向技术源于对工况下的汽车操纵稳定性和主动安全性的研究。相对于传统前轮转向汽车,四轮转向系统还将根据汽车当前的运动状态信息对后轮转向进行控制,以提高汽车的操纵稳定性和主动安全性。四轮转向技术按照其发展可以大致归纳为下面三个阶段3:(1)20世纪初至20世纪60年代这一阶段主要是四轮转向技术的萌芽和初步应用。1907年,日本政府颁发-2-了第一个关于四轮转向的专利证书4,它是利用一根轴将前轮转向机构和后轮转向机构直接连接,从而实现后轮转向。当车辆低速行驶时,通过后轮相对于前轮的反向转向,能够减小低速时车辆的转弯半径,使其具有更好的机动性。这可以算是四轮转向技术最初的应用实例了。(2)20世纪60年代后期至20世纪90年代初直到1962年,在日本汽车工程协会的技术会议上提出后轮主动转向的概念,才开始了四轮转向系统的汽车动力学研究。这一阶段,研究人员开始认识到四轮转向技术对于提高汽车高速时的操纵稳定性具有重要意义。日本学者Furukawa通过一系列研究得出重要结论:在高车速范围内,应用后轮与前轮的同向转向可以减小汽车质心侧偏角,从而减小侧向加速度响应的相位滞后,表明主动控制后轮转向可以在很大程度上改善汽车的操纵稳定性5。1985年,Nissan公司在实车上应用了世界上第一套四轮转向系统,应用在该公司开发的一种高性能主动控制悬架上,并于1987年和1989年相继开发出HICASII和SUPERHICAS,其后轮转向作用机理都是采用一套液压泵和液压系统来主动控制后轮的转向角度,比较明显地改善了汽车在高车速范围内的操纵稳定性4。(3)20世纪90年代至今这一阶段,随着电子技术的广泛应用,以及现代控制理论的融入,主要是汽车底盘的综合集成控制的研究。研究人员开始从“行驶工况驾驶员车辆”的闭环系统出发,综合研究汽车的纵向、侧向和垂向的动力学控制,使得四轮四轮转向技术更加成熟。美国GM公司在其很多车型上应用了Delphi公司研发的QuadraSteerTM的四轮转向技术,其后轮电动转向系统包括了车轮定位传感器、车速传感器和中央电子控制模块。系统以电子控制的形式对后轮转向进行实时控制,根据车速的不同对后轮转向进行控制以达到低速时反向转向和高速时同向转向,并与汽车的底盘控制系统一体化,可以在控制面板上选择开启或者关闭四轮转向系统。随着汽车动力学和控制理论的发展,各种现代控制理论开始被逐渐应用于四轮转向系统的研究中,国外具有代表性的一些研究进展如下:Inoue和Sugasawa5提出了一种综合前馈和反馈控制的四轮转向系统,选择最优的控制系统常量,把对转向输入响应的控制和对抗外部干扰的稳定性控制分开,实现了两者的相互独立。-3-Lee6对四轮转向汽车在高速时的换道行驶进行了分析,对比了在换道行驶过程中,有经验驾驶员的操纵转向和四轮转向汽车的最优化控制转向,研究了驾驶员操纵四轮转向汽车的主观感受。Cho和Kim7文章中讨论了四轮转向系统的最优化设计,提出了两种新的反馈控制系统的设计方案。所设计的第一个系统以最大稳定性为目的,第二个系统用来仿效最优的四轮转向系统的响应。Higuchi和Saitoh8应用最优控制理论提出了一种以减小质心侧偏角为目标的方向盘前馈加状态反馈的四轮主动转向控制律。1.2.2国内研究现状国内对汽车四轮转向技术的研究起步较晚,涉及到的相关论文如下:吉林大学的郭孔辉9基于二自由度模型对四轮转向系统的控制方法进行了探讨,研究了轮胎侧偏特性对于四轮转向系统的影响。武汉大学的巫世晶10对四轮转向系统的非线性控制进行了研究,基于遗传算法,设计了汽车四轮转向的模糊神经网络控制器,得到比较理想的控制效果。天津大学11对四轮转向系统的非线性控制进行了研究,探讨了四轮转向系统发生随机时滞的参数区域。1.3本文主要研究内容本文选取奥迪Q5为主体设计对象,设计一种汽车四轮转向系统,并对汽车的运动进行仿真,其中关于转向系统的设计,偏重于转向传动机构。所谓转向传动机构,就是将转向器输出的力和运动传给转向节,使左右转向轮按一定关系偏转的机构。电机的控制策略等不在研究范围内。整车的四轮转向系统采用电控电动式四轮转向系统,本论文研究的主要内容如下:(1)设计前转向桥的转向机构,选择合适的转向器类型,进行转向器的设计计算,确定主要零件的规格等。(2)设计后转向桥的转向机构,选择合适的转向器类型,合理选择驱动电机,设计减速机构。(3)基于阿克曼转向原理,对与独立悬架配用的双梯形转向传动机构的尺寸进行优化计算。-4-(4)利用Pro/E实现零件三维建模,画出转向系统的装配图。(5)利用AnsysWorkbench对部分零件进行强度分析。(6)建立线型二自由度的四轮转向汽车运动模型,基于前后轮比例转向的控制策略,用Matlab/Simulink进行运动仿真。-5-第2章转向系统的整体设计转向系是用来保持或者改变汽车行驶方向的机构,在汽车转向行驶时,保证各转向轮之间有协调的转角关系。在乘用车上,驾驶员必须按照保持汽车行驶路线不至偏离过多的标准来不断地调整方向盘转动。因此,转向系统的任务是以尽可能明确的关系将转向盘角度转换为车轮转向角,并将有关车辆运动状态的反馈回传给方向盘。2.1四轮转向系统的类型实现四轮转向的重点在于如何将转向盘的转动量传递到前后转向轮,并为转向轮提供驱动力使其发生协调的偏转。根据转向盘转动量传递路径以及转向轮驱动力来源的不同,将四轮转向系统分为以下四类:(1)机械式四轮转向系统机械式四轮转向系统2由前轮转向器、中央传动轴和后轮转向器三部分组成。前轮使用齿轮齿条式的液压动力转向器,后轮采用机械式转向器,通过中心传动轴驱动后轮转向器。同时,后轮横拉杆形成转向联动装置。当方向盘小角度转动时,前后轮同向偏转,随着方向盘转角的增大,后轮转角逐渐减小、回正,然后反向偏转。(2)液压式四轮转向系统机电组合控制液压驱动四轮转向系统2主要由前轮转向器、转向角度传输轴、电子传感器和控制单元、转向油泵、后轮转向器等组成。后轮的偏转方向由车速传感器控制,偏转角度则由机械式转向角度传输轴控制,因此称为机电组合控制系统。前轮转向器和后轮转向器分别由独立的液压系统驱动,转向油泵需要进行改装,以便为前后液压系统提供液压动力。后轮转向器通过两根横拉杆与后轮连接,并且组成转向联动装置。(3)电控-液压驱动四轮转向系统电控-液压驱动四轮转向系统与机电组合液压驱动方式相似,区别在于后轮的偏转方向和偏转角度由传感器和控制单元控制,前轮转向器和后轮转向器之间没有任何机械传动装置,后轮液压驱动装置用油管与转向油泵连接。(4)电控-电动四轮转向系统电控-电动四轮转向系统2的特点是后轮转向采用电动机驱动,电动机通过-6-传感器由四轮转向控制单元操纵。前轮转向器和后轮转向器之间既没有机械传动装置,也没有机械连接装置,结构简单、装车重量更轻、制造成本更低、整体布置更加方便灵活。同时,后轮转向的控制更加方便,能够获得更加精确和复杂的转向特性。2.2四轮转向系统的控制类型按照控制方式的不同,郭孔辉将汽车四轮转向系统分为以下七种类型12:(1)定前后轮转向比四轮转向系统1985年Sano13等用线性模型研究四轮转向系统。该系统通过选择前、后轮转向角之比使稳态转向时侧偏角等于零。值为正时,表明前、后转动方向相同;值为负时,表明前、后转动方向相反。低速时,应为负值,这可以减小转弯半径,以提高汽车的操纵稳定性;高速时,应为正值,可缩短侧向加速度响应时间,但其增益大幅度减小。(2)前后轮转向比是前轮转角函数的四轮转向系统这种系统结构简单且效果良好,同时具有同相位及反相位转向功能14。缺陷是在高速行驶且前轮转角较大时,将会使操纵稳定性恶化。这是它没有得到广泛应用的原因。(3)前后轮转向比是车速函数的四轮转向系统1986年Shibahata、Takiguch15等人也先后设计了前后轮转向比是车速函数的四轮转向系统。这类系统采用微机控制,前后轮转向比为车速和前轮转角的函数。其计算前后轮转向比的基本着眼点同定前后轮转向比四轮转向系统是一致的,都是使汽车稳态转向时的侧偏角为零。(4)具有一阶滞后的四轮转向系统前几类四轮转向系统可以有效地改善汽车转向的稳态特性,但却使横摆角速度和侧向加速度到达稳态值的时间有所延长。具有一阶滞后的四轮转向系统设计的着眼点是,既改善汽车的稳态特性,又不牺牲瞬态响应的时间特性。当汽车高速转向时,后轮的转动比前轮转动迟延一定的时间,当横摆角速度或侧向加速度到达稳态值时后轮才开始转动,后轮转动时汽车的稳态侧偏角减小,并对其超调量等瞬态特性也有一定程度的改善。(5)具有反相特性的四轮转向系统Nissan公司的TakaakiEguchi等在设计超HICAS系统16时对具有反相特性的四轮转向系统进行了研究。其设计的着眼点在于同时改善汽车转向的稳态-7-特性和瞬态特性。当汽车高速转向时,后轮先向与前轮转向方向相反的方向转动,这样横摆角速度和侧向加速度动态响应加快,二者很快到达稳态值,这时后轮再向相反方向转动,以改善车辆的稳态响应特性,改善汽车的方向特性。(6)具有最优控制特性的四轮转向系统当附加了后轮转角之后,车辆本身的横摆角速度稳态增益和侧向加速度增益,随车速和前轮转角发生了较大幅度的变化,这就增加了驾驶的难度,同时在高速时也增加了驾驶员的疲劳程度。于是研究人员开始着眼于横摆角速度稳态增益和侧向加速度稳态增益与2WS系统相同的4WS系统的研究。(7)具有自学习、自适应能力的四轮转向系统汽车运动特性是非线性或随机性变化的,要在这样的条件下实现更为有效的控制,控制系统应具有自学习和自适应的能力,即随着被控对象的变化而改变控制器的结构或参数,改变控制规律。通常采用的控制方法有自适应控制、鲁棒控制1718、H控制19和基于神经网络的控制20等几种控制方法。2.3整车布置的设计电控电动式4WS系统结构简单、布置容易、控制效果好。随着电子技术的飞速发展,计算机技术在汽车中的广泛应用,电控电动式4WS系统将是四轮转向汽车的发展趋势。因此,本设计选择电控电动式四轮转向系统,其总体布置示意图如图2-1所示。ECU1275681011934121.前轮2.前轮转向机构3.前轮转角传感器4.方向盘5.车速传感器6.横摆角速度传感器7.电控单元8.直流电动机9.减速器10.后轮转角传感器11.后轮转向机构12.后轮图2-1四轮转向汽车整体布置示意图传感器的功用是在汽车行驶时检测运动物理量,并将物理量转换成电信号,-8-输入到ECU中,供ECU按照控制策略进行分析、计算。转角传感器装在前、后轮转向齿轮轴的靠近齿轮的一侧,可以检测前、后齿轮轴的瞬时转角,通过角传动比求得前后轮的瞬时转角。车速传感器安装在变速箱上,检测汽车的前进速度,转换成脉冲信号然后输出到ECU。车辆横摆角速度传感器安装在汽车质心处的车身上,检测汽车转向行驶时的横摆角速度,以电信号的形式输入ECU,ECU输出控制指令,实时控制汽车的转向运动,保证汽车转向行驶时的操纵稳定性21。ECU是4WS系统的核心,其功用是根据制定的控制方案,按照编制的程序对各种传感器输入信号进行分析、计算、处理,输出一定的控制信号指令,驱动电动机动作。电动机采用直流电动机,其功用是根据ECU的指令输出合适的扭矩和转角,驱动后轮转向器,控制后轮的转向,是后轮转向机构的驱动、执行元件。减速机构的功用是降低直流电动机转速,增大电动机传递给转向传动机构的转矩,常见的类型有行星齿轮机构、蜗轮蜗杆机构。此处选择蜗轮蜗杆减速器。后轮转向传动机构可以选择传统的转向机构形式,也可根据汽车后悬结构和行驶转向要求,设计特定结构形式的后轮转向机构。此处选择传统的齿轮齿条式转向机构。2.4本章小结本章对当前提出的多种典型四轮转向传动机构的进行了分析,将其分为四大类,并分别介绍了各自的特点。四轮转向汽车的控制策略是今后的研究重点,文中将四轮转向系统按照控制方式分为七类,并分别做了介绍。在分类的基础上,设计了一种四轮转向系统,绘制其整体布置示意图,对其重要组成部分进行了说明。-9-转向器的设计转向器是保证能够汽车按驾驶员的意志进行转向行驶的重要部件,可以增大转向盘传到转向传动机构的力和改变力的传递方向,同时可以在汽车转向行驶时实现路面情况对驾驶员的反馈,有助于驾驶员及时调整方向盘。3.1设计目标车辆主要参数在设计转向器之前,首先要整理出目标车辆的整车参数,如表2-1所示。表3-1整车主要参数参数名称数值参数名称数值长(mm)4629轴距(mm)2807宽(mm)1880空车质量(kg)1865高(mm)1653满载质量(kg)2305前轮距(mm)1617前轴负荷率45%后轮距(mm)1613轮胎规格235/65R173.2前轮转向器的设计机械式转向器有四种类型,分别是齿轮齿条式、循环球式转、蜗杆滚轮式、蜗杆指销式。齿轮齿条式转向器广泛应用于乘用车,具有结构简单紧凑、质量较小、传动效率高、能够自动消除齿间间隙、制造成本低等优点22。因此,本章选择设计齿轮齿条式转向器。3.2.1转向系计算载荷的确定为了保证行驶安全,组成转向系的各零件应有足够的强度。欲验算转向系零件的强度,需首先确定作用在各零件上的力。利用半经验公式来计算汽车在沥青或者混凝土路面上的原地转向阻力矩MR1(Nmm),即(3-1)31R1Gfp-10-式中f前轮轮胎和地面间的滑动摩擦因数,f=0.7;G1前轮转向轴负荷(N),根据前轴负荷率可以求得G1=10120N;p前轮轮胎气压(MPa),由轮胎压力表可以可知,前轮胎压为2.5bar,即0.25MPa。将数据代入,得MR1=475091.82Nmm。作用在方向盘上的手力为(3-2)R1hsw2FDi式中Dsw转向盘直径,在380550mm系列内选取,此处Dsw=400mm;iw转向器角传动比,对于乘用车,iw在1725内选取,此处iw=18;+转向器正效率,此处+=90%。代入数据,得Fh=146.63N,满足规定要求。转向盘的转向力矩TZ1为swZ1=2936.NmhD3.2.2齿轮齿条式转向器的设计齿轮齿条式转向器的齿轮大多采用斜齿圆柱齿轮。主动小齿轮选用16MnCr5材料制造,齿条采用20Cr制造,为减轻质量,壳体用铝合金压铸23。1主动齿轮轴的计算(3-3)Z136Td式中TZ1转向盘上的转向力矩(Nmm);材料的许用切应力,此处=55MPa。代入数据,求得,取。13.95md20d2齿轮的设计齿轮模数取值范围躲在23mm之间。主动小齿轮齿数多数在57个齿范围变化,压力角取20,齿轮螺旋角取值范围多为915。齿条齿数应根据转向轮达到最到偏转角时,相应的齿条移动行程应达到的值来确定。-11-取齿轮模数mn1=3,齿轮齿数z1=7,齿轮压力角1=20,齿轮螺旋角1取为14、左旋。为了防止齿轮根切,对进行变位处理,选择变位系数x1=0.46。故斜齿圆柱齿轮直径根据公式n12.6mzdcos取齿宽系数d=1.2,则齿条宽度b2=dd1=25.97mm,圆整取b2=30mm,则齿轮齿宽b1=b2+10=40mm。利用Pro/E,做出齿轮轴的三维零件图,如图3-1所示。图3-1前轮转向器齿轮轴3齿条的设计齿条是金属壳体内来回滑动的、加工有齿形的金属条。转向器壳体安装在前横梁或者前围板的固定位置上。齿条代替梯形转向杆系的摇杆和转向摇臂,并保证转向横拉杆在适当的高度,以使它们与悬架的下摆臂平行。齿条可以相当于直拉杆。导向座将齿条固定支持的转向器壳体上,齿条的横向运动拉动或推动转向横拉杆,使转向轮发生转动。相互啮合的齿轮齿距p1=mn1cos1齿条齿距p2=mn2cos2必须相等,则齿条上带齿的部分mn2=3mm,2=20,变位系数x2=-0.46。齿条的螺旋角2=24。乘用车转向盘从中间位置转到每一端的圈数不得超过2.0圈,结合目标车型的参数,确定转向盘从一端转到另一端的总圈数为3圈,则齿条的行程为n113=204coszL取齿条的行程为L1=240mm。齿条直径可根据齿条的受力以及齿条的宽度进行初步估算,选取齿条的直径d2=34mm。-12-目标车型的前轮轮距是1617mm,则根据整车的布置情况及转向系的结构,设计齿条的长度L2=770mm。利用Pro/E,做出齿条的三维零件图,如图3-2所示。图3-2前轮转向器齿条4强度校核根据机械设计23可知,齿轮齿条的许用接触应力为(3-4)HminN=ZS式中Hmin1、Hmin2齿轮齿条的接触疲劳强度极限,Hmin1=1500MPa,Hmin2=1500MPa;ZN1、ZN2齿轮、齿条的寿命系数,ZN1=1.4、ZN2=1.5;SH1、SH2接触强度计算的安全系数,SH1=1.3,SH2=1.3。代入数据,求得H1=1615.38MPa,H2=1730.7MPa,因此齿轮齿条的许用接触应力H=minH1,H2=1615.38MPa。由机械工程手册查得,齿轮的使用系数KA=1.35,齿轮的动载系数KV=1.05,齿轮齿向载荷分布系数K=1.35,齿轮齿间载荷分配系数K=1.0,因此动载荷系数AV1.5876齿轮齿条的接触应力(3-5)HEEH211=ZZtZKFKTuubdbd式中ZE材料的弹性系数,取ZE=189;MPaZH节点区域系数,取ZH=2.4;Z重合度系数,取Z=0.94;Z螺旋角系数,取Z=0.98;u传动比,齿轮齿条传动的传动比u,所以(u+1)/u1。代入数据,求得H=1082.34MPa=9Lz取齿条的行程为L3=100mm。根据齿条的受力以及宽度进行对齿条的直径估算,选取d4=34mm。目标车型的后轮轮距是1617mm,则根据整车的布置情况及转向系的结构,设计齿条的长度L4=770mm。利用Pro/E,做出齿条的三维零件图,如图3-5所示。-16-图3-5后轮转向器齿条3.3.2直流电动机的选择后轮发生转向的动力由电动机提供,采用无刷永磁式直流电动机,其功能是根据ECU的指令产生相应的输出扭矩。电动机是影响四轮转向汽车性能的主要因素之一,不仅要求低转速大扭矩、波动小、转动惯量小、尺寸小、质量轻,而且要求可靠性高、控制性能好。目标车型的电源电压为12V,选择合适的直流电动机,主要技术参数如表3-2所示24。表3-2直流电机主要技术参数项目规格项目规格激磁方式永磁铁激磁式旋转方向双向额定电压VDC12外壳类型全封闭额定扭矩(Nm)1.2表面处理镀锌及压铸铝外壳额定电流A30最大电流35A额定转速(r/min)1200连接方式平键3.3.3减速器的设计蜗杆传动是用来传递空间相互垂直的两相错轴之间的运动和动力的一种机械传递行驶。根据蜗杆形状不同,蜗杆传动分为圆柱蜗杆传动、环面蜗杆传动、锥蜗杆传动,其中应用最早、最广泛的是圆柱蜗杆传动。根据齿面形状的不同,圆柱蜗杆传动又分为普通圆柱蜗杆传动和圆弧圆柱蜗杆传动两类。普通圆柱蜗杆传动又分为阿基米德蜗杆(ZA蜗杆)、渐开线蜗杆(ZI蜗杆)、法向直廓蜗杆(ZN蜗杆)、锥面包络圆柱蜗杆(ZK蜗杆)。此处选择用直线刀刃或圆盘刀具加工的普通圆柱蜗杆传动减速器。蜗杆一般用碳素钢或合金钢制造,要求齿面光洁并具有较高的硬度,此处采用45号优质碳素钢。常用的蜗轮材料有铸造锡青铜、铸造铝青铜及灰铸铁。由于后轮转向的不连续性,选择铸造铝青铜,有足够的强度,同时价格便宜。-17-1蜗轮蜗杆传动的主要参数设计由于蜗杆主要受扭矩作用,所以根据电动机的额定扭矩初选蜗杆的分度圆直径d1(3-11)N316Td式中TN电动机的额定扭矩,TN=1000Nmm;45号钢的许用切应力,=25MPa。代入数据,计算得d15.88mm。蜗杆传动的正确啮合条件与齿条和齿轮传动相同。因此,在中间平面上,蜗杆的轴面模数ma1、轴面压力角a1分别和蜗轮的端面模数mt2、端面压力角t2相等,并均为标准值。由机械设计手册查表得蜗杆轴面模数ma1与分度圆直径d1的搭配值,蜗杆的轴面模数ma1=2.5mm,分度圆直径d1=28mm,ma12d1=175mm,蜗杆的轴面压力角a1=20。蜗轮的端面模数mt2=2.5mm,端面压力角t2=20。由于电动机的额定转矩TN=1200Nmm,转向器齿轮轴上的扭矩TZ2=39891.6Nmm,因此,减速器的传动比(3-12)Z240i考虑到可能出现的过载情况,选择i=42。此种情况下,转向器齿轮轴上的最大扭矩可以达到50000。根据传动比,经查询推荐表确定蜗杆的头数和蜗轮的齿数,蜗杆头数z1=1,蜗轮的齿数z2=42。当蜗杆的分度圆直径d1和头数z1确定之后,蜗杆分度圆柱上的导程角就确定了,则(3-13)1arctn5.md为了保证蜗杆传动的正确啮合,蜗轮轮齿与蜗杆的螺旋线方向相同,并且蜗轮分度圆柱上的螺旋角2等于蜗杆分度圆柱上的导程角。蜗杆传动的标准中心距为(3-14)12()6.5ad式中d1蜗杆的分度圆直径(mm);d2蜗轮的分度圆直径,d2=mt2z2=105mm。-18-为了扩大中心距,采用变位蜗杆传动,只对蜗轮进行变位,而蜗杆不变位。变位之后蜗杆的参数和尺寸保持不变,只是节圆不再与分度圆重合,而变位后的蜗轮,其节圆和分度圆却仍然重合,只是其齿顶圆和齿根圆改变了。中心矩a为(3-14)axm式中a标准中心距(mm);x变位系数,此处x=0.6;m蜗轮蜗杆的模数(mm)。代入数据得,变位后的中心距a=68mm,蜗轮的分度圆直径dt2=108mm。利用Pro/E,做出蜗轮和蜗杆的三维零件图,如图3-6所示。图3-6蜗轮、蜗杆的三维图2.蜗杆传动的受力分析和计算载荷根据蜗杆传动的运动状态分析其受力情况,将蜗轮蜗杆之间的相互作用力分解成三个相互垂直的分力:圆周力Ft、轴向力Fa、和径向力Fr,如图3-7所示。由于蜗杆轴和蜗轮轴空间交错成90,所以在蜗杆和蜗轮的齿面间相互作用着Ft1与Fa2、Fa1与Ft2、Fr1与Fr2这样三对大小相等方向相反的分力。即(3-15)1t1a2ta2r121-=-tnTdF式中T1、T2蜗杆和蜗轮轴的转矩,T1=1200Nmm,T2=39891.6Nmm;d1、d2蜗杆和蜗轮的分度圆直径,d1=28mm,d2=108mm;压力角,=20;-19-蜗杆分度圆柱上的导程角,=5.1。代入数据,得Ft1=-Fa2=85.7N,Ft2=-Fa1=759.84N,Fr1=-Fr2=275.56N。a1Ft2r1d2d2Ta2Ft1T图3-7蜗杆传动的受力分析蜗轮传动的计算载荷是名义载荷与载荷系数K的乘积。(3-16)Av=式中KA使用系数,取KA=1.2;KV动载荷系数,取KV=1.0;K齿向载荷分布系数,取K=1.2。代入数据,得K=1.44。蜗轮齿面接触疲劳强度校核公式(3-17)2HEH19=TZd式中ZE材料的弹性系数,对于青铜与钢制蜗杆配对时,取;E=160MPaZH蜗轮材料的许用接触应力,H=250MPa。代入数据,得H=207MPa500M3车辆横摆角速度传感器目前一些配有电子稳定程序系统的中高档车辆上已经使用了横摆角速度传感器(陀螺仪)来测量横摆角速度26,所以可以将此信号用来进行四轮转向的控制。陀螺仪一种用于测量物体在相对惯性空间转角或角速度的装置,可以用作车辆横摆角速度传感器。把均衡陀螺仪的外环固定在运载器上并令内环轴垂直于要测量角速率的轴。当运载器

- 温馨提示:

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。

3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。

4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。

5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。

6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。

7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号