CRH2动车组转向架构架设计

45页 26000字数+论文说明书+5张CAD图纸【详情如下】

CRH2动车组转向架构架设计论文.doc

CRH2动车转向架装配图A0.dwg

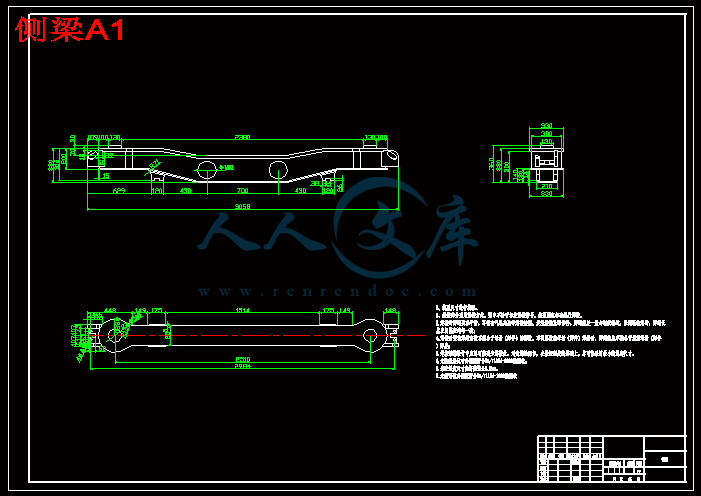

侧梁A1.dwg

动车转向架中间连接部A1.dwg

空气弹簧座A2.dwg

轴箱体A2.dwg

目 录

第1章:绪论............................................................1

1.1 课题研究背景及意义..........................................................1-4

1.2 国内外高速转向架的发展......................................................4-6

1.3 研究思路及方法..............................................................6-7

第2章:典型高速动车组转向架设计........................................8

2.1 日本新干线高速动车组转向架的设计 ..........................................9-11

2.2 法国高速动车组转向架的设计 ...............................................11-14

2.3 德国高速动车组转向架设计..................................................14-17

第3章:动车组转向架的总体设计..............................................18

3.1 动车组转向架设计要求 .....................................................18-19

3.2 动车组转向架结构选型设计..................................................19-22

3.3构架形式的选择与基本结构确定 ..............................................22-23

3.4二系悬挂装置的结构确定与选型 ..............................................23-25

3.5驱动装置结构确定与选型........................................................25

3.6基础制动装置结构确定与选型.................................................25-26

第4章:动车组动力转向架构架强度计算与分析.............................27

4.1模型..........................................................................27

4.2计算载荷值及约束...........................................................27-28

4.3构架的静强度分析..............................................................28

4.4构架的疲劳强度分析.........................................................28-30

4.5本章小结......................................................................30

第5章:焊接转向架构架疲劳强度分析.....................................31

5.1 CRH2动车转向架构架.......................................................31-34

5.2应力计算结果...............................................................34-46

5.3应力测试结果...............................................................36-37

5.4疲劳强度评估...............................................................37-38

5.5本站小结......................................................................38

第6章:转向架载荷分析..................................................39

6.1构架载荷系分解方式与载荷测试方法...........................................39-40

6.2载荷谱损伤一致性校准 .....................................................40-41

6.3本章小结......................................................................41

结论...................................................................42

致 谢..................................................................43

参考文献...............................................................44

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.1.1 课题研究背景

从1998年我国第一列商用动车组在南昌铁路局运营以来,目前已有几十列动车组奔驰在全国万里铁道线上,成为铁路运输一道亮丽的风景。正如一位铁路资深老专家所说,动车组的运营,不仅为我国中短途客运增加了一种新型的铁路交通工具,更重要的 是它为铁路运输带来了新的活力。动车组虽然在我国真正投入商业运营的时间并不长,但其良好的发展前景已被国内外普遍看好。国外经验表明,除了中长途运输外,在中短途运输、大城市近郊、大城市与卫星城市之间,铁路客运的作用仍然不可忽视。随着我 国城市化进程的持续发展和城市化水平的不断提高,城市的数量不仅要增加,城市的规模也在不断扩大,未来城际间的客运市场潜力巨大。在城市交通体系中,轨道交通以其 用地省、运能大、速度快、节约能源、减少污染、运行经济、安全性好等优点,越来越 受到人们的重视。

据专家预测,未来的城市轨道运输由“地铁+轻轨+市郊动车组”的模式组成,构成一个由内向外、层层分流的立体交通网络。即在市区采用地铁运输,人口相对较少的地区采用轻轨,在城市周围和市郊采用动车组。这种组合的优点是:地铁运量大,可将密集地区的人流迅速分散出去;轻轨车运行时间机动,可灵活应对不确定的客流;市郊出行距离加大,更快速的动车组可大大缩短旅途时间。

高速铁路是世界铁路的一项重大技术成就,它集中反映了一个国家铁路牵引动力、线路结构、高速运行控制、高速运输组织和经营管理等方面的技术进步,也体现一个国家科技和工业水平。高速列车在全世界各地的疾速奔驰,现代城轨车辆的飞速发展,无一不与转向架技术的进步发展息息相关。可以毫不夸张地说,转向架技术是“靠轮轨接触驱动运行的现代机车车辆”得以生存发展的核心技术之一。

动车组在研制伊始,就确定了“引进先进技术、联合设计生产、打造中国品牌”的总体思路。其核心是:坚持“以我为主”,利用并控制中国庞大的市场,掌握技术引进、技术集成、组织研发的主导权,快速实现自我“造血”。其中最典型的例子就是中国南车股份公司成功引进消化吸收了国外时速200公里动车组先进技术,迅速形成动车组的国产化批量生产能力。更重要的是,该公司迅速同步实现再创新,完全搭建起了国际先进的高速动车组设计、制造技术平台,于去年年底自主研制出了中国首列时速300公里及以上动车组,在高速动车组领域形成了核心竞争优势。通过一次引进200公里技术平台而覆盖更高速度等级产品,实现以较低成本获得最大效益,这其中发挥决定性作用的正是“以我为主”。

动车组模式成功的另一个关键因素是举国家之力,集中国内优势资源办大事,形成了对外博弈的相对甚至绝对优势,形成一个声音、一个渠道、一个拳头,将动车组的总成、车体、转向架、牵引变流、牵引变压、牵引电机、牵引控制、列车网络和制动系统九大关键技术尽数“收入囊中”,并且构建了产学研联合的持续研究开发格局。

现阶段我国高速铁路技术正处于飞速发展的阶段,但是受我国铁路技术起步晚、基础研究薄弱、轨道交通学科发展落后这一基本现状的制约,我国高速铁路技术与德国、 法国、日本这些高铁强国还有很大的差距。在经济全球化的背景下,引进国外高速铁路技术发展我国轨道交通系统并于此基础上逐步实现“引进、消化、吸收与再创新”就显得尤为重要。高速动车组就是典型的高铁技术代表之一,为实现高速铁路的跨越式发展,解决我国运输瓶颈与科研的技术难题,2004 年我国开始从日本、德国、法国引进了一批高速动车组并与外方进行联合设计生产,现在我国正在不断消化吸收高速动车组关键技术,并逐步形成我国自主的技术平台。随着列车开行速度的提高,对动车组转向架安全性、舒适性与曲线通过能力也就提出了越来越高的要求。高速转向架的研发设计也就成为高速铁路技术里一项极其重要的子系统,考虑到高速转向架技术以及相对应的轮轨关系是消化吸收再创新的重点,本课题研究内容就是电动车组动力转向架的设计,希望通过本课题的研究加深对高速动车组技术的理解。本课题设计过程主要是通过研究各种典型高速转向架的先进技术,并深入高速动车组生产检修工厂进行实地调研与参观,了解高速动车组转向架的结构组成与装配关系,收集转向架相关设计资料,基于solideworks三维建模软件初步完成对电动车组动力转向架的结构外形设计。此外通过纵横向对比各种典型高速转向架技术,总结出不同的转向架设计思想与设计理念。

结论

至此,毕业设计终于画上了一个完整的句号,回顾整个论文写作过程就是一个从茫然无措,然后到后来崭露头角再到最后驾轻就熟的过程,整个过程历时将近一月有余,尽管设计结果难免存在一些设计失误与纰漏,但是在整个课题的进行过程中加深了对转向架设计这一过程的认识,为将来从事或者研究这方面的工作打好了基础,现将该设计过程总结如下:

首先,充分利用图书馆与网络信息资源,了解国内外高速铁路的发展形势与发展历程, 并在此基础上重点了解日本、德国、法国与我国的高速转向架发展概况, 对典型动车组转向架的发展过程、技术特点与设计思想做好收集与整理工作,为本课题设计工作做好理论储备与技术支撑。

其次,在设计期间,详细观察现代高速动车组转向架结构特点、零部件布置方式,对高速动车组转向架有了深入的认识,并对相关加工检修工艺加以了解,对后期设计过程中设计产品的加工与检修的可操作性提供了保障;此外收集CRH2动车组转向架的设计数据与相关图纸,在设计过程中则以CRH2动车组转向架作为设计蓝本进行进一步的设计工作。

再次,结合第一阶段收集的典型转向架的相关资料与CRH3C动车组转向架设计数

据,从宏观上确定本课题设计转向架的总体尺寸、 结构形式并确定各零部件的形式与安装位置,为后续的设计工作打好基础。

最后,采用上述设计结果,基于solideworks三维建模软件,建模过程尽可能的做到加工工艺仿真,装配过程尽可能做到与实际装配工艺相近,完成电动车组动力转向架七大部件的造型与装配,并在此基础上完成整个转向架的总装,至此整个设计任务全部完成。

虽然受到本科阶段学习深度的影响与个人学习水平的限制,整个设计过程鲜有原创性的创新设计结果,但是在整个设计过程中熟悉了转向架设计的内容与步骤,对高速转向架发展的技术特点与趋势也有了一定的了解,总体来说达到了预期的目标与任务。

致 谢

历时数月完成了我人生当中的第一篇论文,除了自身的努力钻研之外, 在这里我首先要衷心地感谢XXX教授,在毕业设计过程中他不厌其烦地指导我的毕业设计工作与论文写作, 正是由于他在百忙之中多次审阅全文,对细微之处加以斧正与润色,并为本文的撰写提供了许多中肯而且宝贵的意见,本文最终才得以成型。

其次我也衷心感谢各位学长、学姊在设计学习当中给予的热情帮助与指导,你们严谨的研究态度,勤恳的工作作风让我如沐春风,耳濡目染。此外对同学给予的无私帮助深表谢意,倍感温馨与感动。

至此,我的大学生涯的画上了一个圆满的句号,但是人生的航程才刚刚扬帆起航,

参 考 文 献

[1] 张卫华.高速转向架技术的创新研究[J].中国工程科学.2009。

[2] 李芾,傅茂海.高速客车转向架发展模式[J].交通运输工程学报.2002(9)。

[3] 张卫华.动车组总体与转向架[M].北京:中国铁道出版社, 2011。

[4] 虞大联.日本新干线动车组转向架研发历史回顾( 待续) [J].国外铁道车辆,2012。

[5] 虞大联.日本新干线动车组转向架研发历史回顾(续完)[J].国外铁道车辆,2012。

[6] 赵云生.日本新干线高速客车转向架综述[J].国外铁道车辆,1997(3)。

[7] 吴国栋.法国 TGV 的发展历史和技术特点[J].国外铁道车辆,2007。

[8] 李瑞淳.德国高速列车综述[J].国外铁道车辆,2005。

[9] 张红军.德国 ICE 动力转向架及其结构分析[J].机车电传动,2000(1)。

[10] 赵善渊.高速转向架设计原理[J].机车电传动,1995(4)。

[11] 王开文,张鑫鑫.250km/h 高速客车转向架参数研究[J].铁道车辆,1993(12)。[12] 李芾, 傅茂海.高速客车转向架发展及运用研究[J].铁道车辆,2004。

[13] 李芾,傅茂海,黄运华等.高速动车组转向架的发展及其动力学特性综述[J].铁道车辆,2008,46(4)。

[14] 姚英.日本新干线动车高速转向架的研制和发展[J].国外内燃机车,1994(12)。

[15] 商跃进.动车组车辆构造与设计[M].成都:西南交通大学出版社, 2010.2。

[16] 庄司孝雄.日本新干线技术系列介绍(六) -新干线电动车采用的高速轻型转向架[J].中国铁路,1996(9)。

[17] 王月明.动车组制动技术.北京:中国铁道出版社, 2010.3。

[18] 封全保,孙守光.中华之星高速动力车转向架研究[J].铁道机车车辆,2004。

川公网安备: 51019002004831号

川公网安备: 51019002004831号